Все в этом мире не ново, В гору не закатится шар Доктор в каждом видит больного, Пожарный всюду видит пожар. Летчик видит синее небо, Пограничник видит врага, Странник видит край, где он не был И только рыбак рыбака Пьющий видит все, что не пили, Кошка всюду чует мышей, Оперу мерещится киллер, Киллер в каждом видит мишень. Адвокат в каждом видит клиента, Прокурор в каждом видит ЗеКа, Электрик видит синюю ленту, И только рыбак рыбака… (Машина времени. «Рыбак рыбака»)

Помните песню Сергея Шнурова «Никого не жалко»? В ней есть такие слова:

Все мы герой фильмов про войну, Или про первый полет на луну, Или про жизнь одиноких сердец, У каждого фильма свой конец… Вы никогда не задумывались, почему у каждого из нас свой «фильм» (маленький фильм в одном огромном общем фильме жизни), своя роль и, главное, свое завершение истории? Почему в жизни все как в поэме У. Блейка «Изречения невинности»:

Темной ночью и чуть свет Люди явятся на свет Люди явятся на свет А вокруг — ночная тьма... И одних ждет счастья свет А других несчастья тьма Если верить Э.Берну (и его последователям), то любой взрослый человек имеет свой собственный, отличный от других, жизненный сценарий, который основан на определенной жизненной позиции. Жизненная позиция – это совокупность основных представлений о себе, окружающих и мире, которые призваны оправдать решения и поведение человека.

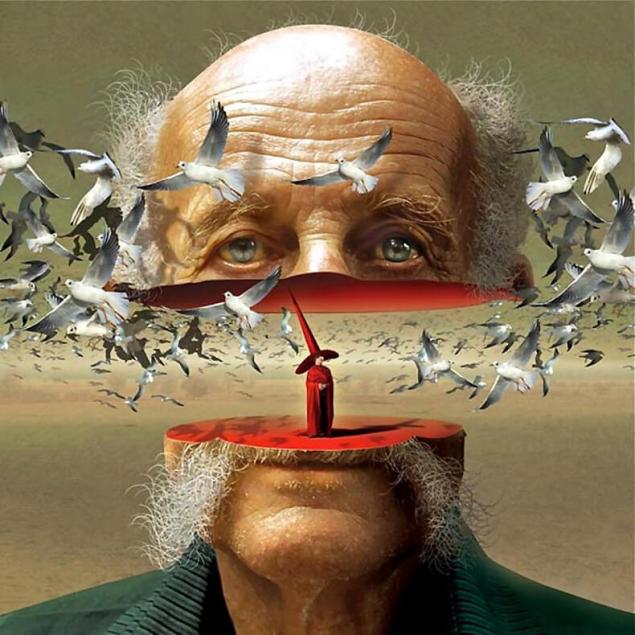

Поскольку наш мозг работает по принципам, сходным с работой компьютера, то любому пользователю, очевидно, что машина на выходе может выдать только тот результат, получение которого было предопределено программой на входе. От родителей нам досталась материнская плата (физиологические особенности и т.д.), остальное «грузят» после рождения. Лет до пяти ваш компьютер загружается, а затем начинает функционировать самостоятельно (относительно самостоятельно!), дополняя, набирая новое и совершенствуя свое программное обеспечение.

На основе всего этого багажа человек и выстраивает свои взаимоотношения с миром в рамках определенного жизненного сценария, а жизненная позиция — это некая «болванка» (черновик или заготовка) этого сценария. Человек, разумеется, не механизм, но очень многое в нашей жизни зависит от «исходника» — основной жизненной позиции.

Таких позиций четыре:

- Я-благополучен, Ты-благополучен;

- Я-неблагополучен, Ты-благополучен;

- Я-благополучен, Ты-неблагополучен;

- Я-неблагополучен, Ты-неблагополучен.

Попробуйте определить, к какой группе относитесь вы.

Какая из жизненных позиций вам ближе всего?

1. Вам кажется, что «Жизнь стоит того, чтобы жить».

В вашей жизни все хорошо и в целом вас окружают благополучные люди. Вам легко устанавливать и поддерживать взаимоотношения, вас не раздражают ошибки окружающих, вы терпимы к недостаткам других. Чувствуете себя вполне самодостаточным, внутренне свободным и счастливым. Кроме того, вы вообще не думаете о том, что вы лучше или хуже других. Вы просто живете и радуетесь.

2. Вам кажется правильным лозунг: «Жизнь других стоит того, чтобы жить, моя жизнь не стоит того, чтобы жить».

Все вокруг счастливы, довольны жизнью, а вот с вами что-то не так. Ну не везет вам. Сколько ни пытаетесь — не идут дела…Вы чувствуете неуверенность в своих силах, склонны впадать в зависимость от других людей, которые обладают властью и признанием. Вы периодически испытываете зависть к чужим успехам и чувство собственной несостоятельности.

3. Вам нравится лозунг: «Моя жизнь гораздо ценнее, чем жизнь остальных».

Вы уверены, что достойны самого лучшего. Большинство людей не так хороши, как вы. У них (в отличие от вас) полно недостатков, от которых им надо срочно избавиться. Вам важно любой ценой доказать свою правоту, указать на чужие промахи, подчеркнуть свое превосходство.

4. Вам ближе лозунг: «Жизнь не стоит того, чтобы жить».

Все плохо. С вами, с окружающими и с миром в целом. Жизнь полна разочарований. Вы живете с ощущением полной беспомощности. Нет сил и желания что-то менять, кажется, что лучше уже никогда не будет.

Узнали себя? Давайте подумаем, почему все именно так.

Как формируется наша «картина мира»? Под влиянием чего (кого) некоторые из нас решают, что мир – это огромный «шведский стол», где все есть, а у них статус «все включено», а другие искренне верят, что мир – это поле битвы, в которой у них нет шансов выжить?

По мнению Клода Стайнера, еще до рождения у любого ребенка складываются некие исходные представления, впоследствии задающие все его отношение к жизни в широком смысле слова (да и саму по себе жизнь). Представление о том, насколько благополучен он сам, насколько благополучны другие и насколько благополучен мир, в котором ему предстоит жить.

С.Ковалев считает, что «у подавляющего большинства детей к моменту рождения эта позиция соответствует идеальному варианту «все благополучно»: я, другие и мир (к редким исключениям относятся те, кого хотели убить еще в утробе матери, сделав аборт; или те, вынашивание которых происходило с выраженными патологиями). Однако далее, травма рождения, родительское программирование и воздействие значимых других, приводит к тому, что основная жизненная позиция пришедшего в этот мир человека меняется, а после фиксируется».

Т.Э.Харрис, опираясь на работы Адлера и Салливана, утверждает, что первой в жизни ребенка возникает установка «Я-неблагополучен, Ты-благополучен», причем как единственно возможная. Именно относительно нее потом происходит наращивание сравнительных оценок, на основе которых формируется окончательная установка взрослого человека. Таким образом, изначально мы все слабые и беспомощные жертвы, «выброшенные» в мир, и зависимые от окружающих.

По мнению Харриса, следуюшей формируется установка «Я-неблагополучен, Ты-неблагополучен», когда ребенок обнаруживает, что его не всегда понимают и принимают. Тогда он делает вывод, что с окружающими что-то не так, не в порядке. И переносит это заключение на весь мир (мир неблагополучен).

По Харрису третья установка «Я-благополучен, Ты-неблагополучен» формируется на втором-третьем году жизни. При этом она в основном характерна для детей, подвергавшихся раннему насилию. Спасая свою жизнь после проявлений жестокости, ребенок отстраняется от окружающих, обвиняя их в своих страданиях. «Я-благополучен! Вы – нет», заявляет он своим мучителям.

Харрис: «К концу третьего года жизни какая-то из этих трех установок фиксируется каждым человеком. Они рождаются из эмоций и мало подвержены влиянию поступающей извне информации, которая могла бы их изменить».

Харрис считает, что в отличие от трех предыдущих, четвертая установка «Я-благополучен, Ты-благополучен», осознанная и словесно оформленная. «В ее основе лежат мысль, вера и стремление к действию. Она не только допускает принятие намного большего объема информации о себе и других, но также включает и учет еще не пережитых ощущений, которые воплощены в понятиях философии и религии» (Харрис).

Думаю, не вдаваясь в детали, можно сказать, что все мы рождаемся победителями уже в силу того, что вообще появились на свет – победили небытие. И, конечно, никто не будет спорить с Харрисом, что к установке «Я-благополучен, Ты-благополучен» можно прийти осознанно.

Давайте более подробно рассмотрим каждую из четырех жизненных позиций:

Начнем с установки «Я-благополучен, Ты-благополучен».

Давайте более подробно рассмотрим каждую из четырех жизненных позиций:

Начнем с установки «Я-благополучен, Ты-благополучен».

Это позиция соответствует позиции «основного (базового) доверия», описанной Эриком Эриксоном, которая представляет собой «такое состояние дел, при котором младенец чувствует, что он живёт в гармонии с миром и всё в мире находится в гармонии с ним». В первую очередь речь идет о взаимодействии с матерью, ведь до определенного периода мама составляет весь мир ребенка.

По тому, как за ними ухаживают в младенчестве, дети узнают, заслуживает ли окружающий мир доверия. Если их потребности удовлетворяются, если к ним относятся с вниманием и заботой и обращаются с ними довольно последовательно, у детей складывается общее впечатление о мире, как о месте безопасном и достойном доверия.

О тех немногих, которые сумели сохранить фиксированную эмоциональную установку «Я благополучен — другие благополучны» ничего особенно говорить и не нужно: во-первых, они, как правило, ни в какой психологической помощи не нуждают¬ся, а во-вторых, таковых действительно просто очень мало. Они счастливчики (Победители). Те, кто живет по принципу: «Живи и радуйся». Мир для них – в целом бесконечный солнечный день, и даже, если тучи закроют солнце, они знают, что солнце было, есть и будет.

Они уверены в своих силах, не сомневаются, что достигнут успеха (а ведь для успеха обязательно необходима вера в его возможность), если сталкиваются с трудностями, то рассуждают так: «Да, жизнь меня потрепала, побила. Но «все, что нас не убивает, делает нас сильнее» (Ф.Ницше) и продолжают идти к своей цели (именно к своей – цели они определяют сами), дело не в том, что Победители никогда не совершают ошибок, но они способны на них учиться:

Автобиография в пяти коротких главах

Глава первая

Я гуляю по улице. В тротуаре глубокая яма. . Я проваливаюсь в нее. Я потеряна, я в отчаянии. Но это не моя вина Мне понадобилась целая вечность, Чтобы выбраться наружу. Глава вторая

Я гуляю по той же улице. В тротуаре глубокая яма. Я притворяюсь, что не вижу ее. Я проваливаюсь в нее вновь. Не могу поверить, что я в том же самом месте. Но ведь это не моя вина? Мне еще потребуется немало времени, Чтобы выбраться наружу. Глава третья

Я гуляю по той же улице. В тротуаре глубокая яма. Я вижу ее. Я все еще проваливаюсь в нее... … это привычка, но глаза мои открыты. Я знаю, где я нахожусь. Это моя вина. Я выбираюсь наружу немедленно. Глава четвертая

Я гуляю по той же улице. В тротуаре глубокая яма. Я обхожу ее. Глава пятая

Я гуляю по другой улице.

(П. Нельсон)

Победители доверяют себе и окружающему миру (секрет психологии победителя прост: в основе такой психологии лежит привычка к позитивному мышлению). Чудо живет там, где в него верят.

Победители «дышат любовью»:

Как дышит шар, где ангелы и птицы Летают над планетой голубой… (Ю.Мориц)

Они знают, что:

В какой ни окажешься яме, Ты выкуп заплатишь люблями, Люблями и только люблями, - Иначе ты будешь рабом, Затравленным, битым, убитым Событьями, пошлостью, бытом И всем, что творится кругом… (Ю.Мориц)

Они любят жизнь и она часто отвечает им взаимностью…

А что происходит с остальными?

Почему большинство детей меняют свою позицию? Почему мир для многих – бесконечная ночь?

Ребёнок меняет позицию лишь в том случае, если что-то вмешивается в его взаимозависимость с матерью, например, когда ребёнок ощущает, что мать перестаёт защищать его и заботиться о нём, как она делала это ранее. В ответ на неблагоприятные обстоятельства ребёнок может решить, что он – не благополучен или, что другие люди не благополучны, прейдя из состояния основного доверия в состояние принципиального недоверия.

Например, человек принимает в качестве основной экзистенциальной позиции принцип

«Я неблагополучен — другие благополучны».

Происходит такое изменение:

- как из-за беспомощности ребенка, его целиком и полностью зависимого положения во время и после родов,

- так и вследствие более поздней его заброшенности родителями и значимыми другими.

Для маленького ребенка окружающие его взрослые – огромные великаны, которые могут, как позаботиться о нем, так и уничтожить. Ребенок первое время верит, что он управляет этими Большими и Сильными Взрослыми (с помощью «плача» может вызвать маму).

Так древние люди верили, что с помощью определенных ритуалов могут вызвать дождь. Но, постепенно убеждается, что на самом деле от него ничего не зависит. Например, мама верит, что к плачущему ребенку подходить не стоит (пусть привыкает быть один), или мама становится адептом кормления по часам (и тогда кричи, не кричи, кормить будут тогда, когда посчитают нужным).

Начиная ходить, дети открывают для себя возможности своего тела и способы управления им. Когда ребенку удается сделать что-либо самостоятельно, он обретает чувство самоконтроля и уверенности в себе. Но если ребенок постоянно терпит неудачи и его за это наказывают или называют неряшливым, грязным, неспособным, плохим, он привыкает испытывать стыд и сомнение в собственных силах.

Рано или поздно многочисленные фрустрации потребностей ребенка находят свое выражение в ощущении беспомощности и ненужности себя («я не благополучен») при полном или относительном признании благополучия определяющих его жизнь и управляющих ею всесильных взрослых («другие благополучны»).

«

Люди с экзистенциальной позицией «Я- Другие+», как правило, «стартуют в жизнь» с убийственным напутствием «Не будь» (здоровым, счастливым, успешным и т.д. и т.п.)»

(С.Ковалев).

Люди с подобной жизненной установкой – зависимы от окружающих. Самые волнующие и приятные чувства приходят к ним от внешнего мира, им трудно (иногда вообще невозможно) найти удовольствие внутри себя.

«Я- Другие+» — это детская позиция, неадекватная для взрослого человека. Разница в том, что в норме ребенок, получив необходимую ему поддержку, развивается и совершенствуется, а зависимый взрослый паразитирует на партнере, так и не научившись обходиться без других.

Ведь, если для вашего выживания необходим другой человек, значит, в ваших отношениях нет выбора, нет свободы. Это не любовь, а необходимость. Двое любят друг друга, если они вполне способны обойтись друг без друга, но выбрали совместную жизнь. Зависимость – это неспособность испытывать полноту жизни и действовать без опеки и заботы со стороны партнера.

«Зависимость у физически здоровых людей – патология. Конечно, каждый человек, каким бы взрослым и зрелым он ни был, хочет хотя бы изредка быть объектом чьих-то забот, ищет и желал бы иметь в своей жизни некую образцовую личность с материнскими и/или отцовскими функциями. Но эти желания и чувства у большинства людей не являются доминирующими и не определяют развитие их индивидуальной жизни.

Если же они управляют вашей жизнью и диктуют само качество вашего существования, то, значит, у вас – зависимость. Люди, страдающие такими нарушениями, т. е. пассивно зависимые люди, столь интенсивно стараются быть любимыми, что у них не остается сил, чтобы любить.

Они подобны голодающим, которые постоянно и всюду клянчат еду и никогда не имеют ее вдосталь, чтобы поделиться с другими. Словно таится в них некая пустота, бездонная яма, которую невозможно наполнить. У них никогда не бывает ощущения завершенности, наполненности; наоборот, постоянно бьется мысль: «Какой-то части меня не хватает»» (Пек. М.С.).

Зависимые не переносят одиночества. Из-за такой неполноты они по-настоящему не ощущают себя личностью; фактически, они определяют, идентифицируют себя только через отношения с другими людьми. Соответственно, их отношения с партнером, при всей драматической видимости, отличаются удивительной пустотой.

Сильное чувство внутренней пустоты и потребность ее заполнить приводят к тому, что самая мысль о потере другого столь страшна, что люди с жизненной позицией «Я- Другие+» не переносят действий, которые уменьшают зависимость и увеличивают свободу этого другого.

Внутреннее чувство пустоты — прямой результат того, что их родители не сумели удовлетворить детскую потребность в любви, внимании и заботе. Если ребенок вырастает в атмосфере, где отсутствуют – или проявляются слишком редко и непоследовательно – любовь и забота, то и взрослым он будет постоянно испытывать внутреннюю неуверенность, ощущение «мне чего-то не хватает, мир непредсказуем и недобр, и сам я, видимо, не представляю особой ценности и любви не стою, поэтому, чтобы выжить мне необходимо найти кого-то более сильного, кто может позаботиться обо мне».

Зависимый человек постоянно сражается, где только может, за каждую кроху внимания, любви или заботы, и если находит, то вцепляется в них с отчаянием, его поведение становится не-любовным, а манипулятивным и лицемерным, он сам разрушает отношения, которые так хотел бы сохранить.

Он цепляется за отжившие отношения, которые давно пора порвать. Нет ничего хуже, чем позволить себе быть зависимым от другого человека – это худшее, что можно с собой поделать. Как ни цинично это звучит, но лучше уж быть зависимым от вещества. Если вы алкоголик, то алкоголь вас никогда не подведет. Если он есть, то всегда сделает вас счастливым.

Но если вы ожидаете, что вас сделает счастливым другой человек, то вам предстоят бесконечные разочарования. По сути, вовсе не случайно наиболее частым отклонением у пассивно зависимых людей (помимо их взаимоотношений с другими) оказывается зависимость от алкоголя или других наркотиков.

Это люди «привыкающие». Они привыкают к ближним, высасывают и пожирают их, а если ближние отсутствуют или не даются, то в качестве заменителя обычно выбирается бутылка, игла или порошок. Такие люди нацелены на то, чтобы брать, а не давать.

Зависимые отношения способствуют инфантилизму, а не развитию, служат заманиванию в ловушку и связыванию, а не освобождению. Зависимые люди, как будто, привязывают свое сердце к другому, и когда другой отдаляется, это «рвет» их сердце по живому, когда же он уходит, им кажется, что они умирают. И в буквальном смысле зависимые «люди с установкой «Я- Другие+» часто видят решение своих проблем в самоубийстве» (С.Ковалев).

Это вовсе не значит, что, столкнувшись с серьёзной проблемой, человек немедленно начнёт искать веревку, табурет, гвоздь и кусок мыла («здравствуй мыло душистое и веревка пушистая»). Самоубийство может быть очень растянутым во времени и совершаться в любой из сфер жизни человека.

Например, тот же алкоголизм, является «прекрасным» способом долговременного и не лишенного определенного «удовольствия» самоубийства. Сразу во всех сферах: социальной, ибо с большой долей вероятности человек постепенно опустится на дно; профессиональной, поскольку с работы наверняка рано или поздно выгонят; семейной, так как партнер, скорее всего, уйдёт; и, конечно же, физической, организм долго не выдержит.

Бывает (но значительно реже), что человек принимает другую основную экзистенциальную позицию:

«Я благополучен — другие неблагополучны».

Обычно происходит это в силу двух причин:

- либо подчеркивания превосходства ребенка над прочими и остальными (когда он растет в атмосфере всепрощения, почитания себя, но принижения и подавления других),

- либо наоборот, при постоянных унижениях, угрожающих здоровью (как психическому, так и физическому), а то и самой жизни (когда для того, чтобы преодолеть свою приниженность и беспомощность, а то и просто выжить, ребенок как бы «опускает» мучителей, признавая их неблагополучие; и возвышает себя; любым образом оправдывая собственное благополучие и, возможно, исключительность). Если мир ребенка причиняет ему боль, вызывает стресс и угрожает безопасности, то он учится ожидать от жизни именно этого и считать, что она не заслуживает доверия.

Экзистенциальная позиция «Я+ Другие -» на первый взгляд более перспективная по сравнению с предыдущей, так как, кажется, что она дает больше возможностей для формирования сценария победителя. Речь в данном случае обычно идет о человеке с нарциссическим типом личности. Нарциссы действительно часто добиваются в жизни очень многого. Вот только расплата у них отнюдь не благополучная: перфекционизм приводит к болезням от перенапряжения, неспособность строить близкие отношения ведет к одиночеству.

С.Ковалев считает, что люди с установкой «Я+ Другие -» получили базовое предписание родителей «Не сближайся», которое можно выполнить, только исходя из сценария «жизнь без чувств» (живя без них и становясь обречённым на одиночество).

Контакты с такими людьми «токсичны». В больших дозах нарциссы ядовиты и концерогенны. Они разрушают других людей. Нарцисс – яркий и амбициозный эгоцентрик, испытывающий чувство превосходства, грандиозности, которая граничит с манией величия. Парадоксально, что за яркой «упаковкой» скрывается пустота, отсутствие самодостаточности и тревога. Это люди, которые скрывают собственную уязвимость не только от других, но и от себя. Они завоевывают окружающих, «пленяют» своим очарованием, а затем безжалостно манипулируют «пленниками».

Они ведь любят – как едят Кругом – объедки и огрызки… (Ю.Мориц)

Им нравится доминировать, играть чувствами других (как правило, людей с ярко выраженным чувством вины и стыда), то приближая, то отдаляя их от себя, а затем, когда наиграются, отбрасывать их за ненадобностью, эмоционально выжав, высушив полностью. Люди для них – объекты, которые можно использовать в своих интересах. Внутри нарциссы холодные как глыба льда, они не способны испытывать теплые чувства к кому бы то ни было. Их жизнь – это театр одного актера.

Шоу заканчивается, как только выключаются камеры и исчезают зрители. Они держат других людей на дистанции. Дистанция – их защитная реакция, с помощью которой они стараются избежать новых травм и разочарований. Неудивительно, что их отношения с партнером длятся недолго. Они бояться зависимости.

Внутреннюю дыру, они заполняют восхищением толпы, питаясь эмоциями других, используя их как топливо для своего грандиозного костра. Восхищаться кумиром проще на расстоянии. Ну а «если кто-либо всё же пожелает приблизиться, создав тем самым проблему, всегда остаётся дверь выхода: убийство» (С.Ковалев).

Убивать ведь можно не только тела людей. Убийца может даже не догадываться о том, что он им является. Это может быть бесстрастный, безразличный ко всему окружающему человек, который с целью или без неё давит как танк чужие чувства. Чуть кто-то высунется со своей радостью или болью — хлоп, чьи-то язвительные слова, и раздавлена искра веры в человеке. Нарцисс – это человек — убийца.

…Он наполнит тебя грязью, Он считает тебя мразью… (А. Лончакова)

Наконец, еще реже, но все же бывает, что человек принимает еще одну — самую безнадежную — экзистенциальную позицию:

«Я неблагополучен — другие неблагополучны».

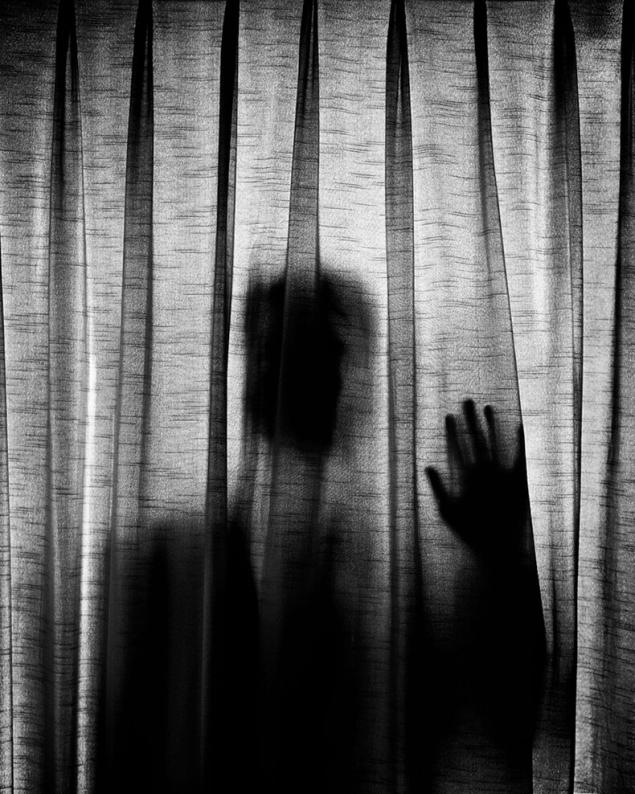

Эмоциональную установку безнадежного отчаяния и опустошающего душу бессилия, когда все, что остается, только падать, «тонуть» дальше, опускаясь на самое дно, и обреченно ждать, когда же все это, наконец, кончится.

Последняя из четырёх экзистенциальных позиций – «Я- Другие-» безусловно, чревата возникновением сценария проигравшего (свою, собственную жизнь – как бы побеждённого этой жизнью). Это депрессивная позиция – самая бесперспективная из перечисленных.

Речь идет о ситуации, сходной с моментом, когда ребенок в матке чувствует нехватку кислорода, окружающее его (до этого такое мягкое и безмятежное!) пространство сжимается, давит. Малыш и рад бы выбраться, бороться, но выход из матки еще закрыт, бежать некуда.

У людей, зафиксировавшихся в матрице жертвы всегда всё плохо. Они боятся сделать лишний шаг. Им кажется, что все их обижают, весь мир против них. Это люди, живущие в постоянном ощущении, что выхода нет. Они не умеют радоваться, им сложно видеть хорошее.

В остальных трех жизненных позициях – человек способен кого-то любить – себя, других (и тех и других). В состоянии депрессии человек не любит никого. Единственное чувство, которое сохраняется при отсутствии любви – это чувство ничтожности и бессмысленности любого начинания. Это жизнь полная скорби.

Человек заключен в одиночную камеру собственного тела, таймер включен, а в конце пути – смерть. Депрессия медленно подрывает человека, как ржавчина разъедает железо. В результате обрушивая всю конструкцию. Это долгий путь в никуда: от момента, когда ржавчина только появляется, через период обрушения отдельных секций (сфер жизни) до момента полного обвала сооружения. Невыносимо чувствовать, как ты превращаешься во что-то бессильное, ощущать, что ты настолько слаб, что тебя может снести любым случайным порывом ветра.

При депрессии мир теряет всякую ценность, и, соответственно, жизнь теряет всякий смысл, из нее исчезают краски, мир становится блеклым, ты смертельно устал, тебе все надоело, нет интереса ни к чему, ведь утрата смысла – это утрата живого чувства. Все плохо, все ужасно, все кончено.

Все окрашено в мрачные тона, ничего не радует, не трогает, все безразлично … Хочется завернуться с головой в одеяло, чтобы не видеть и не слышать потерявший всякий смысл мир, погружаясь в депрессивную спячку, прообразом которой является пребывание в утробе матери (до начала родового процесса).

Ты чувствуешь, как депрессия высасывает из тебя жизнь и понимаешь, что лучше было бы умереть самой страшной мучительной смертью, чем находиться в таком парализующем отупении, но нет сил принять окончательное решение. Заканчивается тем, что ты понимаешь, что отсутствуешь в себе самом…и сходишь с ума…

Мой мозг стал скорее Не органом мысли, Но машиной; фиксируя Мгновенье за мгновеньем различные Степени собственной муки. (Стайрон)

С.Ковалев, считает, что «всё это происходит (и исходит) из-за базового предписания родителей «Ум бесполезен» (оно может быть запросто и спокойно дано папой и мамой, которые, например, в силу собственной неполноценности – не обязательно умственной – не любят своего ребёнка именно тогда, когда он этот самый ум демонстрирует). В результате несчастное дитя принимает в качестве исходного сценарий «Жизнь без ума», и буквально становится идиотом, точнее, человеком с низким практическим (для реальной жизни) и теоретическим (для обдумывания оной) интеллектом.

Это все те, кто постоянно покупаются на посылы шарлатанов и лохотронщиков: за бесценок продают свои квартиры; и глупо отдают собственные жизни в угоду тому, что они даже не понимают… Потенциальные бомжи: обитатели трущоб и ночлежек, для которых дверь выхода в виде сумасшествия является не только расплатой, но и блаженным исходом...»

Конечно, ни одна из трех последних перечисленных экзистенциальных позиций не может считаться подлинно благополучной в широком смысле этого слова.

Ведь «люди, живущие с установкой

«Я неблагополучен — вы благополучны», во все времена и даже в самых что ни на есть благоприятных условиях живут тяжело и грустно, не претендуют на успех и результат, отказываются от инициативы и ответственности, недостаточно уверены в себе, низко оценивают свои жизнь и деятельность, а также часто и вяло болеют (и психологически, и физически).

Те, что живут с установкой

«я благополучен — вы неблагополучны», наоборот, постоянно демонстрируют высокомерие и самодовольство; подавляют и обесценивают других, используя их в качестве инструмента для достижения собственных целей; борются со всеми и вся, терроризируя близких; устраивают бесконечные разборки и обнаруживают врагов даже там, где их никогда не было.

Ну а те, которые буквально существуют с установкой

«Я неблагополучен — вы неблагополучны»чаще всего проводят свою жизнь в домах для хронических больных, наркологических, психиатрических и соматических стационарах, местах лишения свободы и даже просто в бомжатниках; и либо кончают с собой, либо бессмысленно и обреченно ждут этого конца, не имея ни сил ни ресурсов на жизнь, и даже не ожидая никакой помощи» (С.Ковалев).

Мы не находимся в какой-то одной определенной жизненной позиции все время, тем не менее, целесообразно говорить о предпочитаемых жизненных позициях, в которых мы проводим большую часть времени при проигрывании нашего сценария. Этот квадрант и будет основной жизненной позицией, которую мы приняли в детстве.

Франклин Эрнст разработал метод анализа этих переходов, который он назвал ОК Коррал.

Вместо термина ОК Эрнст использует термин «ОК с собой» или «ОК с тобой», подчёркивая, что позиция человека в данный момент – временная.

Находясь в каждой из четырёх позиций, человек, по мнению Эрнста, ведёт себя соответственно.

Позицию Я-ОК, Ты-ОК Эрнст назвал «сотрудничество». Находясь в ней, человек адекватно оценивает свои возможности, уверен в себе, доверяет другим и получает удовлетворение.

Позицию Я-не ОК, Ты-ОК Эрнст назвал «уход». В ней человек, не верит в свои возможности решить проблему «здесь и теперь», убегает от проблем.

Позиция Я-ОК, Ты-не ОК называется «избавление» и характеризуется тем, что человек не доверяет другим и избавляется от них.

Позиция Я-не ОК, Ты-не ОК проявляется в поведении, мыслях и чувствах, называемых «выжидание». При этом человек игнорирует свои возможности решать проблемы и не доверяет окружающим, он в депрессии и ничего не делает.

Может ли человек изменить свою жизненную позицию? Перезагрузить матрицу, в которой он живет?

Может ли человек изменить свою жизненную позицию? Перезагрузить матрицу, в которой он живет?

Может. Например, с помощью достаточно действенной психотехнологии, которую предлагает С.В.Ковалев. Сделать это не так уж и сложно, если вспомнить, что эта позиция реализуется во вполне конкретных убеждениях: о себе, о других и об окружающем мире, и что изменение данных убеждений вполне способно изменить и ее саму.

Итак, вспомните и запишите свои самые негативные мысли:

- о себе

- о других людях

- о мире

Что вы сами думаете о себе и что ваши родители (и другие значимые люди) говорили о вас, что вы думаете о других людях и что ваши родители (и другие значимые люди) говорили вам об окружающих людях, что вы думаете об окружающем мире и что ваши родители (и другие значимые люди) говорили вам об окружающем мире.

А теперь попробуйте перевернуть мир своих представлений, изменив эти убеждения на более позитивные и подкрепив их положительными суждениями, в которые вы верите. Попробуйте жить исходя из новых убеждений, почаще их себе напоминая.

Подобная работа проводится в рамках любого направления терапии. Например, в гештальт-терапии, она называется работой с интроектами. По сути это процесс инвентаризации содержимого вашего багажа: опыта, который вы получили.

В первую очередь от родителей и других значимых взрослых. Для многих самое время понять, что «родительское наследство» – это чемодан без ручки: нести тяжело, а бросить жалко.

Если вернуться к метафоре с компьютером, то время от времени его стоит «чистить», удаляя ненужные файлы, и тем более «вирусы», замедляющие работу машины. А, если не получается сделать это самостоятельно, может пора обратиться к мастеру и поставить надежный антивирусник – научиться осознавать процесс своей жизни, понимать свои истинные потребности, не бояться рисковать при их предъявлении и нести ответственность за последствия своих поступков? И тогда вы искренне сможете сказать:

Ведь:

Жизнь можно считать успешной только в одном случае — если вам удастся прожить ее по-своему.

К. Морли

Успешной «перезагрузки»! опубликовано

- Литература, использованная при написания статьи:

- 1. Ковалев С.В. Мы родом из Страшного Детства, или Как стать хозяином своего прошлого, настоящего и будущего. Феникс, 2006.

- 2. Берн Э. «Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы – СПб, 1992.

- 3. Харрис Т.Э. «Я – окей, ты – окей». – М., 2001.

- 4. Манухина Н. Созависимость глазами системного терапевта. – М., 2009.

- 5. Пек. М.С. «Непроторенная дорога»

- 6. Соломон Э. Демон полуденный. Анатомия депрессии. М., «Добрая книга», 2004.

- 7. Пономаренко Л. Жизненные установки человека — как основа счастливой жизни

- 8. Мориц Ю. П. По закону – привет почтальону. – М.: Время, 2005.

- 9. Джеймс Мюриэл, Джонгвард Дороти. Рожденные выигрывать.Трансакционный анализ с гештальтупражнениями: М.: Издательская группа «Прогресс», «Прогресс-Универс», 1993.

- 10. Гулдинг М., Гулдинг Р. Психотерапия нового решения. Теория и практика. М.2001.

- 11. Стюарт Я., Джойнс В. Современный транзактный анализ. Санкт – Петербург ,1996 г.

Автор: Тина Уласевич

Источник:

www.b17.ru/article/7719/