Как я перестала злиться на своих детей

Юлия Твердохлебова поделилась в своем блоге опытом — она в какой-то момент нашла решение самого сложного вопроса всех мам «как перестать срываться на детях». Доводы Юли настолько логичны, что даже обидно, что мы не сформулировали эту мысль сами. Цитируем колонку полностью.

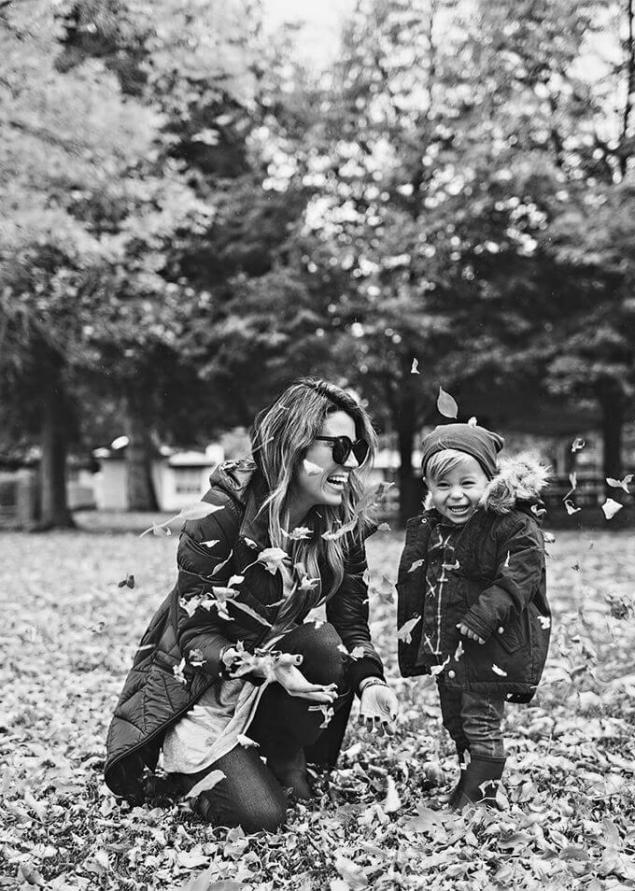

«Я перестала злиться на своих детей… Случилось это как-то вдруг и вот уже какое-то время так и есть, да, злость не возникает. Случилось это после того, как я стала постоянно смотреть на своих детей как на детей. Раньше это происходило от случая к случаю.

Человек всю жизнь зреет, растет и развивается, большинство взрослых застревают в том или ином психологическом возрасте, вокруг мало интегрированных людей, но откуда у нас такие высокие требования к детям?

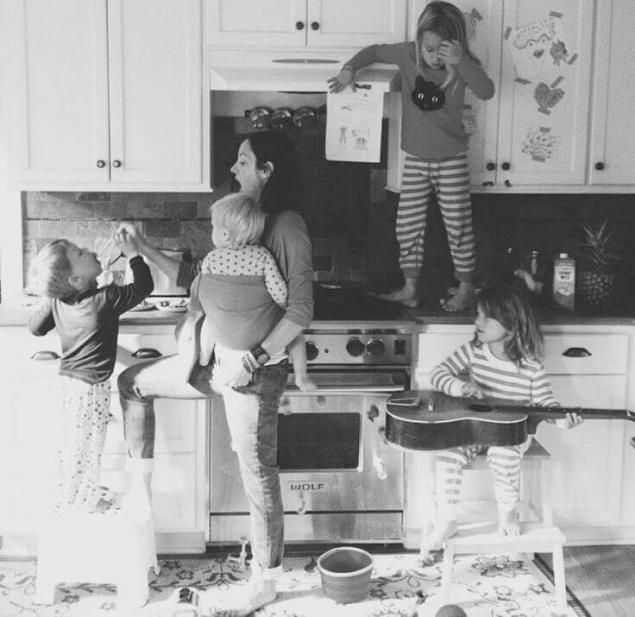

Это может показаться глупостью, но если понаблюдать за собой, то можно заметить, что когда мы злимся на детей, мы не видим их как детей, мы видим перед собой свои собственные „образы наших детей“, которые сами себе надумали. Или мы видим „маленьких взрослых“, которые постоянно не вписываются в нормы поведения, глупы, непоследовательны, нерациональны, не интегрированы, требовательны, жадны, несговорчивы, ревнивы, завистливы, иногда жестоки и грубы, еще неблагодарны и невежливы. Но дело в том, что это и есть характеристики обычного нормального ребенка, личности на этой стадии развития.

Нормальные дети — это шумные дети, дети, которые плачут, приходят жаловаться, потом опять уходят и снова возвращаются рыдая. Играют, бегают, радуются, кричат, потому что не могут говорить тихо, поют, танцуют, злятся, дерутся и постоянно что-то придумывают. Сегодня мои придумали прыгать со шведской стенки на постеленные на полу подушки. Это вызывало у них дикий восторг!

Они не умеют договариваться, особенно когда дело касается очень личных вещей, толком не умеют делиться, не умеют сдержаться в сложной конфликтной ситуации и не ударить, не закричать на собеседника, который ну никак не понимает по-хорошему! Они не умеют сдержать свою злость на маму, когда та никак не поймет, чего же им надо или делает все вразрез их желаниям.

Они не умеют тихо слушать книжку и не перебивать, не задавать вопросы. Не умеют говорить шепотом, когда кто-то спит. Не умеют доедать до конца то, что им невкусно. Если им невкусно, то им невкусно. Даже если они выпросили себе домашнего питомца, они все равно еще не умеют за ним правильно ухаживать и вовремя кормить. Делают они это от случая к случаю, но если уж делают — с огромной любовью и вниманием, заботой к своему младшему другу!

Им трудно рисовать и не пролить банку с водой, трудно не забывать каждый раз мыть кисточку прежде чем макнуть ее в новый цвет. Зато получаются красивые разводы в баночке с краской, мы как раз сегодня такими любовались. Дети не умеют есть не обляпавшись и не роняя ничего мимо рта. Это будут не дети.

Если дети на вас кричат, это не значит, что они вас не любят или не уважают и не ценят всей вашей заботы. Это просто значит, что они кричат. И слава Богу, что кричат! Кричи громко, малыш, пусть весь мир слышит что ты сейчас недоволен!!!

Иногда я напоминаю себе об их возрасте. Это очень отрезвляет. Я не жду от них того, чего они не в состоянии пока показать. Я принимаю их такими, какие они есть. Я не учу их каким-то нормам поведения, я даю им возможность быть собой, испытывать разные эмоции, потому что знаю, что если они будут разрешать себе эмоции всего спектра, то эти эмоции в итоге начнут в них смешиваться и тогда они естественным образом вырастут „цивилизованными“, „культурными“ людьми.

Что им важно на данном этапе, так это быть принятыми, любимыми, быть принятыми разными и всякими, неумелыми и незрелыми.»

Автор: Юлия Твердохлебова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: m.mamaclub.ua/schastlivaja-mama/material/kak_ya_perestala_zlitsya_na_svoih_detey_opyt_odnoy_mamy-11752.html

«Я перестала злиться на своих детей… Случилось это как-то вдруг и вот уже какое-то время так и есть, да, злость не возникает. Случилось это после того, как я стала постоянно смотреть на своих детей как на детей. Раньше это происходило от случая к случаю.

Человек всю жизнь зреет, растет и развивается, большинство взрослых застревают в том или ином психологическом возрасте, вокруг мало интегрированных людей, но откуда у нас такие высокие требования к детям?

Это может показаться глупостью, но если понаблюдать за собой, то можно заметить, что когда мы злимся на детей, мы не видим их как детей, мы видим перед собой свои собственные „образы наших детей“, которые сами себе надумали. Или мы видим „маленьких взрослых“, которые постоянно не вписываются в нормы поведения, глупы, непоследовательны, нерациональны, не интегрированы, требовательны, жадны, несговорчивы, ревнивы, завистливы, иногда жестоки и грубы, еще неблагодарны и невежливы. Но дело в том, что это и есть характеристики обычного нормального ребенка, личности на этой стадии развития.

Нормальные дети — это шумные дети, дети, которые плачут, приходят жаловаться, потом опять уходят и снова возвращаются рыдая. Играют, бегают, радуются, кричат, потому что не могут говорить тихо, поют, танцуют, злятся, дерутся и постоянно что-то придумывают. Сегодня мои придумали прыгать со шведской стенки на постеленные на полу подушки. Это вызывало у них дикий восторг!

Они не умеют договариваться, особенно когда дело касается очень личных вещей, толком не умеют делиться, не умеют сдержаться в сложной конфликтной ситуации и не ударить, не закричать на собеседника, который ну никак не понимает по-хорошему! Они не умеют сдержать свою злость на маму, когда та никак не поймет, чего же им надо или делает все вразрез их желаниям.

Они не умеют тихо слушать книжку и не перебивать, не задавать вопросы. Не умеют говорить шепотом, когда кто-то спит. Не умеют доедать до конца то, что им невкусно. Если им невкусно, то им невкусно. Даже если они выпросили себе домашнего питомца, они все равно еще не умеют за ним правильно ухаживать и вовремя кормить. Делают они это от случая к случаю, но если уж делают — с огромной любовью и вниманием, заботой к своему младшему другу!

Им трудно рисовать и не пролить банку с водой, трудно не забывать каждый раз мыть кисточку прежде чем макнуть ее в новый цвет. Зато получаются красивые разводы в баночке с краской, мы как раз сегодня такими любовались. Дети не умеют есть не обляпавшись и не роняя ничего мимо рта. Это будут не дети.

Если дети на вас кричат, это не значит, что они вас не любят или не уважают и не ценят всей вашей заботы. Это просто значит, что они кричат. И слава Богу, что кричат! Кричи громко, малыш, пусть весь мир слышит что ты сейчас недоволен!!!

10 упражнений для развития осознанности у детей

7 устных игр, развивающих мышление

Иногда я напоминаю себе об их возрасте. Это очень отрезвляет. Я не жду от них того, чего они не в состоянии пока показать. Я принимаю их такими, какие они есть. Я не учу их каким-то нормам поведения, я даю им возможность быть собой, испытывать разные эмоции, потому что знаю, что если они будут разрешать себе эмоции всего спектра, то эти эмоции в итоге начнут в них смешиваться и тогда они естественным образом вырастут „цивилизованными“, „культурными“ людьми.

Что им важно на данном этапе, так это быть принятыми, любимыми, быть принятыми разными и всякими, неумелыми и незрелыми.»

Автор: Юлия Твердохлебова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: m.mamaclub.ua/schastlivaja-mama/material/kak_ya_perestala_zlitsya_na_svoih_detey_opyt_odnoy_mamy-11752.html