10 ситуаций, в которых может проявиться истинное лицо человека

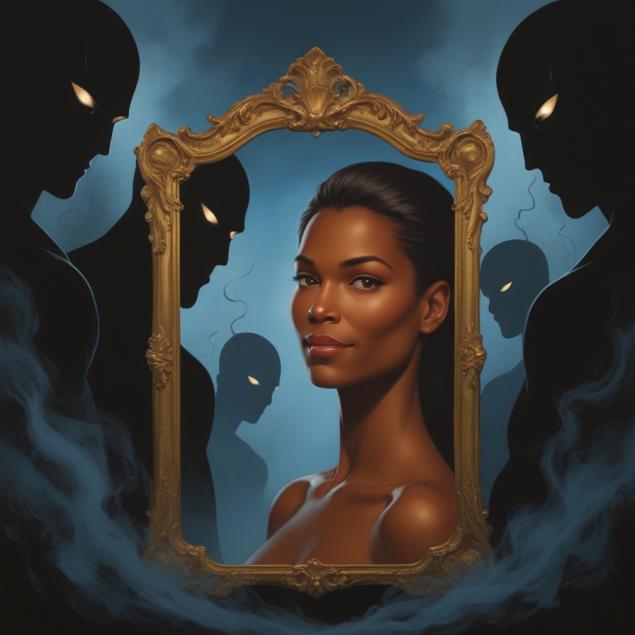

Представьте себе театр, где каждый день разыгрывается бесконечный спектакль под названием «Жизнь». На сцене — миллиарды актеров, каждый из которых играет свою роль с переменным успехом. Но что происходит, когда сценарий внезапно меняется, а суфлер замолкает? Именно в эти моменты спадают маски, и мы видим настоящее лицо человека — не то, которое он тщательно конструирует для публики, а подлинную сущность, скрывающуюся за фасадом социальных условностей.

Характер — это не набор красивых слов в резюме или профиле социальной сети. Это глубинная программа, которая активируется в критические моменты, когда времени на обдумывание реакции просто нет. Психологи называют это аутентичным поведением — реакциями, которые исходят из самой сути личности, минуя фильтры социального одобрения.

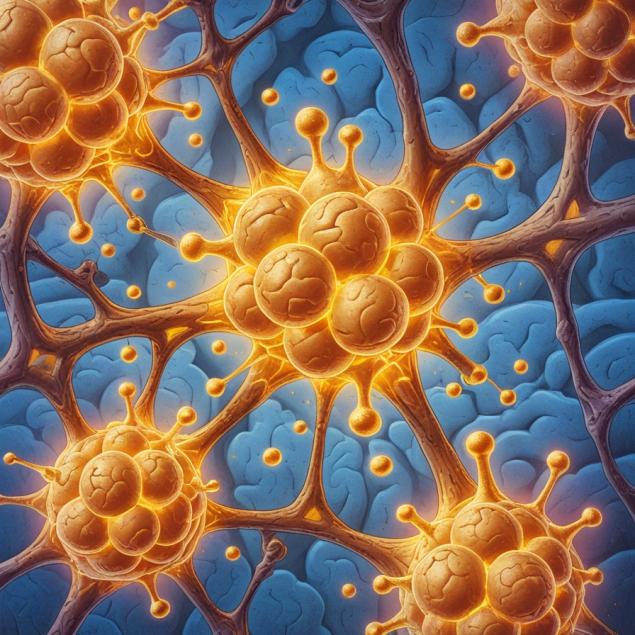

Анатомия критических моментов

Исследования в области поведенческой психологии показывают, что в стрессовых ситуациях активируется древняя лимбическая система мозга, которая отвечает за инстинктивные реакции. Именно поэтому человек, который годами демонстрировал образцовое поведение, может неожиданно проявить совершенно иные качества, столкнувшись с непредвиденными обстоятельствами.

1Момент истины с беззащитными

Когда рядом оказывается пожилой человек с тяжелой сумкой или ребенок, уронивший игрушку, включается то, что психологи называют эмпатическим откликом. Человек с развитым эмоциональным интеллектом автоматически замечает чужую потребность в помощи и реагирует на нее.

2Страх как детектор лжи

Страх — это древний механизм выживания, который мгновенно отключает социальные фильтры. В момент опасности человек действует инстинктивно, и его реакция обнажает базовые установки личности. Кто-то мобилизуется и берет ответственность на себя, кто-то впадает в панику, а кто-то начинает искать виноватых.

3Зеркало чужого успеха

Реакция на чужие достижения — это рентген самооценки. Уверенный в себе человек искренне радуется успехам других, поскольку не воспринимает их как угрозу собственному статусу. Тот же, кто постоянно сравнивает себя с окружающими, будет обесценивать чужие победы или переводить разговор на себя.

4Власть как лакмусовая бумажка

Даже незначительное повышение или новая роль может кардинально изменить поведение человека. Власть действует как усилитель: она не меняет характер, а делает его более выраженным. Скромный человек остается скромным, а скрытый тиран начинает демонстрировать свою истинную природу.

5Проверка на прочность: признание ошибок

Способность признать свою неправоту — это показатель психологической зрелости. Человек с развитым самосознанием понимает, что ошибки — это естественная часть процесса обучения. Тот же, кто болезненно реагирует на критику, часто страдает от нарциссических черт личности.

6Непрошеная критика как зеркало души

Реакция на неожиданную критику мгновенно показывает уровень эмоциональной стабильности человека. Уверенная в себе личность спокойно анализирует обратную связь, даже если она неприятна. Неуверенный человек либо впадает в агрессию, либо начинает оправдываться.

7Трудности как катализатор истинного «я»

Неожиданные проблемы — это своеобразный стресс-тест для характера. Одни люди воспринимают трудности как вызов и мобилизуют все ресурсы для решения. Другие сразу впадают в позицию жертвы или начинают искать виноватых. Такая реакция формируется в детстве и становится автоматической программой поведения.

8Соблазн лучшего предложения

Верность данному слову в ситуации, когда появляется более выгодная альтернатива, показывает иерархию ценностей человека. Для одних репутация и отношения важнее сиюминутной выгоды, для других — все решают деньги и личная выгода.

9Честность в мелочах

Реакция на ошибку кассира или случайно найденный кошелек — это проверка базовых этических установок. Человек, который говорит «мне повезло» при переплате, демонстрирует потребительское отношение к миру. Тот, кто возвращает лишнее, руководствуется принципом справедливости.

10Власть над слабостью

Самый точный тест на человечность — это поведение в ситуации, когда можно безнаказанно воспользоваться чужой уязвимостью. Речь идет не только о материальной выгоде, но и об эмоциональном манипулировании, разглашении секретов или использовании временной беспомощности другого человека.

Как применить эти знания в жизни

Понимание психологических механизмов поведения дает вам мощный инструмент для построения качественных отношений. Не стоит устраивать специальные «проверки» — жизнь сама предоставит достаточно возможностей увидеть истинное лицо человека.

• Обращайте внимание на поведение в неформальной обстановке

• Наблюдайте, как человек относится к тем, кто не может принести ему пользу

• Замечайте реакции на неожиданные ситуации

• Анализируйте, как человек ведет себя, когда думает, что его никто не видит

Истинный характер — это не маска, которую мы надеваем для общества, а глубинная программа, которая активируется в критические моменты. Научившись читать эти сигналы, вы сможете лучше понимать людей и принимать более осознанные решения в отношениях. Помните: мы все несовершенны, и каждый имеет право на ошибку. Но паттерны поведения — это то, на что стоит обращать внимание, выбирая людей для своего близкого круга.