Когда жизнь идет не так, а в сердце поселяется уныние, не нужно глобальных планов — достаточно небольших шагов, чтобы все исправить. Каждый из нас сталкивается с периодами, когда реальность кажется враждебной, а будущее — туманным. Но именно в эти моменты скрыта невероятная возможность для трансформации.

Представьте себе архитектора, который годами проектировал идеальный дом, вкладывая в чертежи всю душу. И вдруг — землетрясение. Фундамент треснул, стены покосились, а мечта превратилась в руины. Именно так чувствует себя человек, когда жизнь начинает разваливаться по кусочкам.

Но что, если я скажу вам, что это землетрясение — не катастрофа, а возможность? Что руины старой жизни могут стать материалом для строительства чего-то принципиально нового и лучшего?

Анатомия уныния: понимание механизмов разрушения

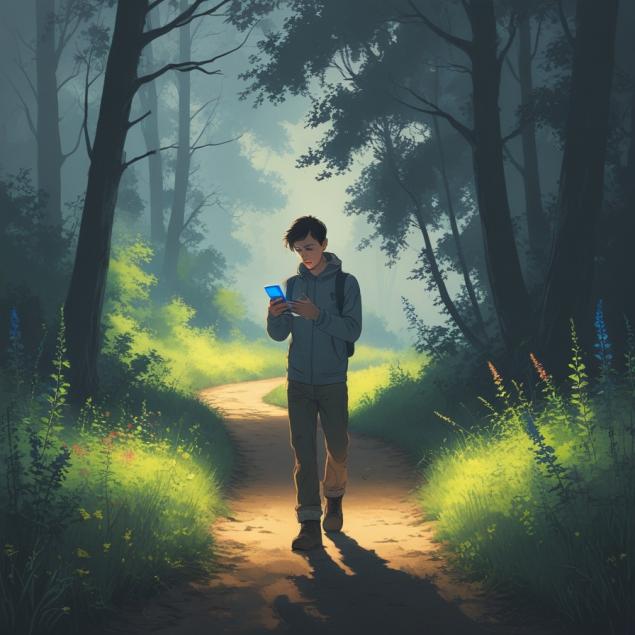

Уныние — это не просто плохое настроение. Это сложная психоэмоциональная реакция, которая включает в себя целый комплекс изменений в нашем восприятии, мышлении и поведении. Современная психология выделяет несколько ключевых компонентов этого состояния.

Согласно исследованиям Американской психологической ассоциации, уныние активирует те же области мозга, что и физическая боль. Это объясняет, почему эмоциональные страдания могут буквально «болеть».

Когда мы погружаемся в уныние, наш мозг запускает защитный механизм, который психологи называют «негативным когнитивным смещением». Мы начинаем фокусироваться исключительно на негативных аспектах ситуации, игнорируя позитивные моменты. Это эволюционный механизм выживания, но в современном мире он часто работает против нас.

Признаки глубокого уныния

- Потеря интереса к ранее приятным занятиям

- Хроническая усталость, не связанная с физической нагрузкой

- Изменение аппетита и режима сна

- Трудности с концентрацией внимания

- Чувство безнадежности и беспомощности

- Социальная изоляция

Первый шаг: признание без самобичевания

Парадокс современного общества заключается в том, что мы боимся признаваться в собственных трудностях. Социальные сети создают иллюзию всеобщего благополучия, заставляя нас чувствовать себя неполноценными. Но правда в том, что каждый человек проходит через периоды упадка и разочарования.

Сила не в том, чтобы никогда не падать, а в том, чтобы каждый раз подниматься. И первый шаг к подъему — честное признание того, что ты лежишь на земле.

Когда мы отрицаем свои трудности, мы тратим огромное количество энергии на поддержание фасада. Эта энергия могла бы быть направлена на реальные изменения. Признание проблемы — это не поражение, это первый акт мужества на пути к выздоровлению.

Техника «эмоционального сканирования»

- Выделите 10 минут в день для анализа своих эмоций

- Запишите в блокнот три доминирующие эмоции дня

- Оцените интенсивность каждой эмоции по шкале от 1 до 10

- Найдите конкретные события, которые вызвали эти эмоции

- Не судите себя за «негативные» эмоции — просто наблюдайте

Освобождение от иллюзии идеальности

Один из самых разрушительных мифов современности — это миф о том, что жизнь должна быть идеальной. Мы сравниваем свои внутренние переживания с внешними проявлениями чужих жизней, забывая о том, что видим лишь тщательно отобранные фрагменты.

Психолог Тим Кассер из Нокс-колледжа в своем исследовании показал, что люди, которые часто сравнивают себя с другими в социальных сетях, испытывают значительно более высокий уровень тревожности и депрессии. Это происходит потому, что мы сравниваем свою «изнанку» с чужой «лицевой стороной».

Помните: социальные сети — это музей лучших моментов, а не документальный фильм о реальной жизни. За каждой идеальной фотографией скрывается десять неудачных попыток, усталость, сомнения и борьба.

Практика «якорения в реальности»

Когда вы чувствуете, что начинаете сравнивать себя с другими, задайте себе следующие вопросы:

- Что я знаю о полной картине жизни этого человека?

- Какие трудности могут скрываться за этим внешним успехом?

- Что я делаю хорошо в своей жизни прямо сейчас?

- Какой прогресс я сделал по сравнению с собой вчерашним?

Поиск смысла в хаосе

Виктор Франкл, переживший концентрационные лагеря, писал: «Тот, кто знает, зачем жить, может выдержать почти любое как». Поиск смысла — это не роскошь, а необходимость для психического здоровья человека.

Смысл не обязательно должен быть грандиозным. Это может быть забота о растении на подоконнике, ежедневные звонки пожилой бабушке, или даже просто стремление каждый день узнавать что-то новое. Главное — чтобы это было именно вашим смыслом, а не навязанным извне.

Упражнение «Карта смыслов»

- Разделите лист бумаги на четыре части

- В первой части запишите людей, которые важны для вас

- Во второй — деятельность, которая приносит удовольствие

- В третьей — ваши ценности и убеждения

- В четвертой — мечты и цели, даже самые маленькие

- Найдите пересечения между этими областями — там и кроется ваш смысл

Сила микродвижений

Когда мы находимся в состоянии уныния, сама идея кардинальных изменений может казаться пугающей. Но революция не всегда начинается с грандиозных жестов. Часто самые значительные перемены происходят благодаря серии маленьких, почти незаметных шагов.

Японская философия «кайдзен» основана именно на этом принципе — постоянных небольших улучшений. Исследования показывают, что мозг гораздо лучше адаптируется к постепенным изменениям, чем к резким переменам.

Не пытайтесь сразу стать марафонцем, если сегодня вы едва можете дойти до магазина. Начните с одного шага, затем с двух, затем с десяти. Каждый шаг — это победа над инерцией.

Список микродействий для выхода из уныния

- Выпить стакан воды осознанно, чувствуя каждый глоток

- Сделать три глубоких вдоха с закрытыми глазами

- Написать одно предложение в дневник

- Послушать одну любимую песню

- Сделать одно отжимание или растяжку

- Позвонить одному человеку просто поздороваться

- Убрать один предмет в доме

- Посмотреть в окно и найти что-то красивое

Разрушение изоляции

Уныние имеет коварное свойство — оно убеждает нас в том, что мы одиноки в своих страданиях. Это ложь, которую наш мозг использует для самозащиты. На самом деле, изоляция только усиливает негативные эмоции и создает порочный круг.

Согласно исследованиям Гарвардского университета, люди с сильными социальными связями на 50% реже подвержены депрессии и тревожности. Но важно понимать: качество связей важнее их количества.

Не обязательно рассказывать всем о своих проблемах. Иногда достаточно просто физического присутствия рядом с человеком, который вам приятен. Даже молчаливое совместное времяпрепровождение может быть целительным.

Стратегии здорового общения

- Начните с текстового сообщения человеку, которого давно не видели

- Предложите совместную прогулку вместо разговора по телефону

- Посетите место, где есть другие люди — кафе, библиотека, парк

- Присоединитесь к группе по интересам или волонтерской деятельности

- Практикуйте активное слушание — интересуйтесь жизнью других

Принятие несовершенства как нормы

Современная культура навязывает нам мысль о том, что мы должны быть идеальными во всем. Но правда в том, что совершенство — это иллюзия, которая парализует нас и не дает двигаться вперед.

Японское понятие «ваби-саби» учит нас находить красоту в несовершенстве. Трещина в керамической чаше не портит ее, а делает уникальной. Точно так же и наши «трещины» — моменты слабости, ошибки, неудачи — не делают нас менее ценными.

Дайте себе разрешение быть человеком. Разрешение совершать ошибки, не знать всех ответов, иногда чувствовать себя потерянным. Это не недостаток характера — это норма человеческого существования.

Трансформация вопросов

Качество наших вопросов определяет качество нашей жизни. Когда мы застреваем в вопросах типа «Почему это происходит со мной?», мы направляем свою энергию в прошлое, в область, которую уже нельзя изменить.

Но есть вопросы, которые направляют нас в будущее и дают силы для действий. Это вопросы о возможностях, а не о причинах страданий.

Трансформирующие вопросы

- Вместо «Почему я неудачник?» — «Чему меня учит этот опыт?»

- Вместо «Когда это закончится?» — «Что я могу сделать прямо сейчас?»

- Вместо «Почему все так плохо?» — «Где я могу найти хотя бы одну хорошую вещь?»

- Вместо «Что обо мне подумают?» — «Что для меня действительно важно?»

- Вместо «Как все исправить?» — «Какой один маленький шаг я могу сделать?»

Искусство перезагрузки

В мире, где продуктивность стала культом, мы забыли о ценности настоящего отдыха. Но перезагрузка — это не лень, это необходимость. Наш мозг нуждается в периодах «простоя» для обработки информации и восстановления ресурсов.

Исследования нейробиологов показывают, что во время отдыха активируется так называемая «сеть пассивного режима работы мозга» — система, которая отвечает за креативность, самоанализ и планирование будущего.

Истинный отдых — это не бегство от реальности, а возвращение к себе. Это время, когда вы можете услышать свой внутренний голос, заглушенный шумом повседневности.

Виды восстанавливающего отдыха

- Цифровой детокс — день без социальных сетей и новостей

- Медитативная прогулка в природе без цели и маршрута

- Творческое времяпрепровождение — рисование, музыка, писательство

- Физическая активность, которая приносит удовольствие

- Чтение книги, не связанной с работой или саморазвитием

- Практика осознанности — просто быть в настоящем моменте

Строительство внутренней крепости

Внешние обстоятельства всегда будут меняться. Работа может исчезнуть, отношения — разрушиться, здоровье — подвести. Но есть одна вещь, которую никто не может у вас отнять — это ваше внутреннее ядро, ваша идентичность.

Построение внутренней крепости — это процесс осознания своих глубинных ценностей, принятия себя и развития внутренней устойчивости. Это не означает становиться черствым или равнодушным — наоборот, это означает становиться более чувствительным к тому, что действительно важно.

Ваша внутренняя крепость строится не из камня и стали, а из самопознания, самопринятия и ясности целей. Это убежище, которое всегда с вами, независимо от внешних бурь.

Упражнение «Инвентарь ценностей»

- Вспомните моменты, когда вы чувствовали себя наиболее живым и аутентичным

- Определите, какие ценности присутствовали в те моменты

- Составьте список из 5-7 ваших основных ценностей

- Оцените, насколько ваша текущая жизнь соответствует этим ценностям

- Найдите способы больше интегрировать эти ценности в повседневность

Когда нужна профессиональная помощь

Иногда уныние переходит в клиническую депрессию, и тогда методы самопомощи становятся недостаточными. Обращение к специалисту — это не признак слабости, а проявление мудрости и заботы о себе.

Если чувство безнадежности длится более двух недель, если вы теряете способность выполнять базовые повседневные задачи, или если у вас появляются мысли о самоповреждении — немедленно обратитесь к психологу или психотерапевту.

Современная психотерапия предлагает множество эффективных методов работы с депрессией и тревожностью. Когнитивно-поведенческая терапия, EMDR, гештальт-терапия — все эти подходы доказали свою эффективность в клинических исследованиях.

Заключение: путь к возрождению

Уныние — это не приговор, а сигнал. Сигнал о том, что что-то в вашей жизни нуждается в изменении. Это болезненное, но необходимое состояние, которое может стать катализатором для глубинных трансформаций.