В современном мире, где скорость, эффективность и продуктивность возведены в абсолют, мы настолько привыкли находиться в постоянном движении к целям, что почти забыли искусство безмятежного существования. Наши календари заполнены встречами, списки задач бесконечны, а мысли заняты планированием будущего или переживаниями о прошлом. Но что, если ключ к полноценной жизни кроется не в стремлении, а в умении отпускать?

Парадоксально, но именно в моменты, когда мы отказываемся от контроля и перестаем беспокоиться о последствиях, мы часто испытываем самые яркие и запоминающиеся переживания. Научные исследования подтверждают: состояние беззаботности не только приносит эмоциональное удовлетворение, но и способствует лучшему психическому и физическому здоровью.

Нейрофизиология беззаботности: что происходит в мозге

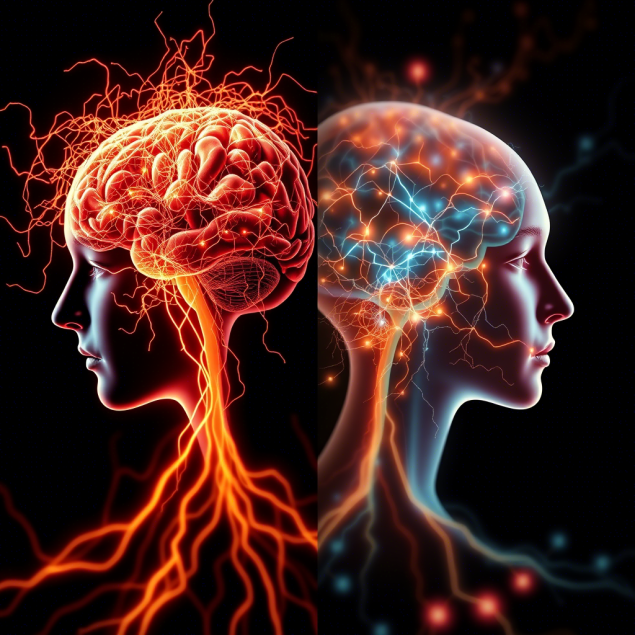

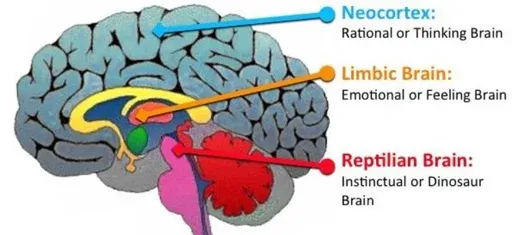

Когда мы находимся в состоянии постоянного напряжения и контроля, наш мозг активно задействует префронтальную кору — область, ответственную за планирование, принятие решений и самоконтроль. Хотя эта часть мозга невероятно важна для выживания и достижения целей, ее непрерывная активность приводит к истощению нервной системы.

Исследования Мэтью Килингсворта из Гарвардского университета показали, что люди, чей разум постоянно занят размышлениями о прошлом или будущем, испытывают меньше счастья, чем те, кто умеет находиться в настоящем моменте. При этом дефолт-система мозга, активирующаяся в состоянии покоя и безмятежности, играет ключевую роль в формировании творческих идей, самоосознания и эмоционального благополучия.

Состояние потока: высшая форма беззаботности

Психолог Михай Чиксентмихайи описал особое психологическое состояние, которое назвал потоком. В этом состоянии человек полностью поглощен деятельностью, теряет ощущение времени и забывает о внешних заботах. Интересно, что состояние потока возникает, когда мы перестаем беспокоиться о результатах и полностью отдаемся процессу.

Согласно исследованию Университета Чикаго, люди, способные достигать состояния потока хотя бы раз в день, сообщают о существенно более высоком уровне удовлетворенности жизнью и стрессоустойчивости. Примечательно, что достижение этого состояния не требует специальных навыков или условий — достаточно лишь научиться отпускать контроль и полностью погружаться в текущую активность.

Историческая перспектива: мудрость древних практик

Идея отпускания контроля и беззаботного существования не нова. Древние философские системы предлагали подобные концепции задолго до появления современной психологии.

В даосизме это понятие У-вэй — принцип недеяния или ненасильственного действия, подразумевающий гармоничное существование в соответствии с естественным ходом вещей. Буддизм учит непривязанности к результатам и принятию настоящего момента. Даже стоики в Древней Греции разработали концепцию различения вещей, которые находятся в нашей власти, от тех, что нам неподвластны.

«Мы страдаем не из-за происходящего, а из-за нашего отношения к происходящему.» — Эпиктет

Практические рекомендации: как научиться отпускать

7 стратегий для развития искусства беззаботности

- Осознанная медитация. Даже 10 минут ежедневной медитации способствуют развитию способности замечать свои мысли без привязанности к ним. Исследования показывают, что регулярная практика майндфулнес уменьшает активность миндалевидного тела — центра тревоги в мозге.

- Техника «Трех вопросов». При возникновении тревожной ситуации задайте себе три вопроса: «Могу ли я что-то изменить?», «Принесет ли мое беспокойство пользу?», «Будет ли это важно через год?». Этот метод помогает отсеивать незначительные проблемы.

- Запланированное время для беспокойства. Выделите в своем расписании 15-20 минут для обдумывания проблем. Когда тревожные мысли возникают в другое время, откладывайте их до этого периода.

- Ритуал «отпускания». Создайте символический жест или действие для освобождения от ненужных мыслей — например, запишите беспокойство на бумаге и сожгите ее или представьте, как выпускаете воздушный шар с проблемой.

- Практика благодарности. Ежедневно записывайте три вещи, за которые вы благодарны. Это перенаправляет внимание с проблем на положительные аспекты жизни.

- Физическая активность в состоянии осознанности. Выберите упражнение, которое позволяет полностью сосредоточиться на ощущениях тела — плавание, йога, бег или даже ходьба могут стать формой двигательной медитации.

- Техника «Здесь и сейчас». Когда чувствуете тревогу, обратите внимание на пять вещей, которые видите, четыре, которые можете потрогать, три, которые слышите, два запаха и один вкус. Это упражнение мгновенно возвращает в настоящий момент.

История трансформации: от контроля к свободе

Марина, 42-летний финансовый аналитик, долгие годы жила в режиме перфекционизма и тотального контроля. Ее ежедневник был расписан по минутам, а любое отклонение от плана вызывало сильную тревогу.

«Я была уверена, что если хоть немного ослаблю контроль, вся моя жизнь рухнет, — рассказывает она. — Парадоксально, но именно когда я была вынуждена отпустить контроль из-за неожиданной болезни, я обнаружила, что многие вещи решаются сами собой, а некоторые проблемы, о которых я беспокоилась, оказались несущественными».

После выздоровления Марина внедрила в свою жизнь несколько ритуалов, помогающих сохранять равновесие между целеустремленностью и отпусканием. Сейчас она каждое утро начинает с медитации, а раз в неделю устраивает «день без планов», когда позволяет себе следовать спонтанным желаниям.

Научные доказательства эффективности беззаботности

Результаты нейробиологических исследований последних лет убедительно доказывают положительное влияние состояния беззаботности на здоровье. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили, что люди, практикующие осознанное отпускание, демонстрируют:

- Сниженный уровень кортизола — гормона стресса

- Улучшенную иммунную функцию

- Более высокую активность теломеразы — фермента, связанного с долголетием

- Более эффективную работу парасимпатической нервной системы, отвечающей за восстановление организма

- Укрепление нейронных связей в областях мозга, ответственных за эмоциональную регуляцию

Особенно интересным представляется исследование Университета Висконсина, в ходе которого удалось установить, что регулярная практика безмятежности и отпускания связана с увеличением объема серого вещества в префронтальной коре и гиппокампе — областях, связанных с принятием решений и памятью.

Баланс между целеустремленностью и беззаботностью

Важно понимать, что искусство беззаботности не призывает к полному отказу от целей или безответственности. Речь идет о достижении мудрого баланса между стремлением и отпусканием.

Как отмечает психолог Карл Юнг: «Ирония жизни в том, что мы достигаем желаемого только тогда, когда перестаем отчаянно к этому стремиться». Этот парадокс подтверждают многие исследования: чрезмерное фокусирование на результате часто препятствует его достижению, тогда как способность наслаждаться процессом и отпускать контроль создает оптимальные условия для успеха.

Цикличность жизни: периоды напряжения и расслабления

Природа существует в циклах: день сменяется ночью, лето — зимой, прилив — отливом. Человеческая жизнь и психика также нуждаются в чередовании активности и покоя, напряжения и расслабления.

Исследования хронобиологии показывают, что наш организм функционирует в соответствии с циркадными ритмами, создавая естественные периоды высокой продуктивности и необходимого отдыха. Сопротивление этим ритмам — попытка быть постоянно активным и контролирующим — приводит к истощению ресурсов организма и психики.

Путь к полноценной жизни через искусство отпускания

Умение отпускать ситуацию и наслаждаться беззаботностью — это не роскошь, а необходимый навык для полноценной жизни в современном мире. Когда мы освобождаемся от постоянного контроля и позволяем себе просто быть, мы не только улучшаем свое психологическое и физическое состояние, но и открываем путь к более глубокому переживанию жизни.

Практика осознанного отпускания — это не одномоментное решение, а постепенный процесс, требующий терпения и последовательности. Начните с малого: уделите несколько минут в день медитации, попробуйте отказаться от планирования выходного дня или доверьтесь интуиции в принятии небольшого решения.

Помните: истинная мудрость заключается не в стремлении контролировать реку жизни, а в умении плыть по ее течению, наслаждаясь каждым моментом этого удивительного путешествия.

Глоссарий терминов

Префронтальная кора

Область головного мозга, расположенная в передней части лобных долей. Отвечает за сложные когнитивные процессы: планирование, принятие решений, прогнозирование последствий, социальное поведение и самоконтроль.

Дефолт-система мозга

Нейронная сеть головного мозга, активная в состоянии покоя и при отсутствии фокусировки на внешних задачах. Связана с такими функциями как самосознание, размышления о себе и других, воспоминания и планирование будущего.

Поток

Психологическое состояние полного погружения в деятельность, сопровождающееся высокой сосредоточенностью, чувством контроля, потерей самосознания и искажением восприятия времени. Термин введен психологом Михаем Чиксентмихайи.

У-вэй

Концепция в даосской философии, буквально означающая «недеяние» или «неделание». Подразумевает действие в соответствии с естественным ходом вещей, без форсирования или сопротивления природным процессам.

Непривязанность

В буддийской философии — состояние отсутствия привязанности к желаниям, мнениям и ожиданиям. Не означает апатию или безразличие, а скорее принятие реальности такой, какая она есть.

Майндфулнес

Практика осознанности, заключающаяся в сосредоточении внимания на текущем моменте, принятии своих мыслей и чувств без их оценивания. Научно доказано ее положительное влияние на психическое здоровье.

Осознанное отпускание

Практика намеренного освобождения от негативных мыслей, чувств или ситуаций с полным осознанием процесса, в отличие от подавления или избегания.

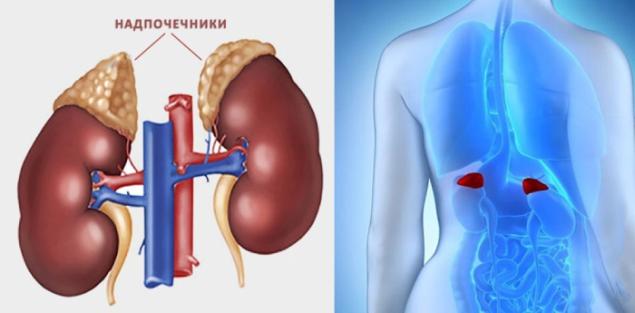

Кортизол

Гормон стресса, вырабатываемый надпочечниками. Хронически повышенный уровень кортизола связан с множеством негативных последствий для здоровья, включая подавление иммунной системы и нарушения обмена веществ.

Теломераза

Фермент, защищающий концы хромосом (теломеры) от укорачивания при делении клеток. Активность теломеразы связывают с процессами старения и долголетия.