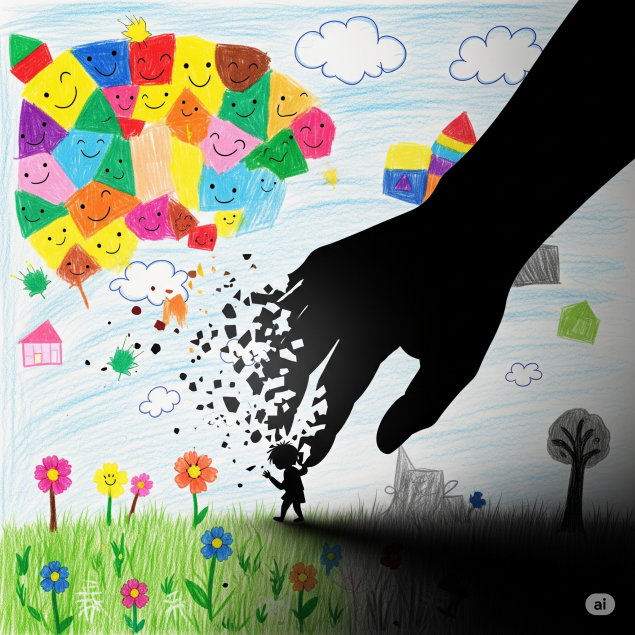

Разбитые зеркала детской души — метафора четырех губительных действий.

Каждый родитель, настоящий и будущий, мечтает вырастить счастливого, уверенного в себе и гармоничного человека. Мы стремимся дать нашим детям лучшее, защитить их от невзгод и подготовить к жизни. Однако, порой, в попытке воспитать, научить или исправить, мы сами совершаем действия, которые, как невидимые занозы, проникают в хрупкую детскую психику, оставляя глубокие, кровоточащие раны. Эти раны могут не заживать годами, влияя на самооценку, отношения с окружающими и даже на успех в будущей взрослой жизни.

Сегодня мы поговорим о четырех таких «минных полях», которые родители неосознанно создают на пути своих детей: обвинение, пристыживание, осуждение и обесценивание. Эти четыре действия кажутся обыденными и, возможно, даже «воспитательными» в глазах некоторых. Но на самом деле они обладают разрушительной силой, способной подорвать фундамент здоровой личности ребенка.

Давайте погрузимся в эту тему, чтобы понять механизмы воздействия этих действий, научиться распознавать их и, самое главное, найти конструктивные альтернативы, которые помогут нам строить прочные, доверительные отношения с нашими детьми, основанные на любви, уважении и понимании.

Обвинение: Невидимый Удар по Самооценке

Представьте себе маленького Мишу, который случайно разбил любимую вазу мамы. Первой реакцией мамы, охваченной эмоциями, может быть крик: «Миша, это ты разбил вазу! Почему ты такой неуклюжий? Ты всегда что-то портишь!» Что слышит ребенок в этот момент? Он слышит не просто констатацию факта, а прямое обвинение, которое моментально переходит в критику его личности. Вместо осознания ошибки и возможности исправить ситуацию, Миша получает ярлык: «неуклюжий», «порча».

Важно понимать: обвинение — это не просто указание на ошибку. Это перекладывание всей ответственности и вины на ребенка, часто с эмоциональной окраской и обобщениями, которые ранят его самоощущение.

Когда ребенка постоянно обвиняют, он начинает верить, что он по своей сути плохой, виноватый, неспособный. Это формирует так называемое «выученное бессилие»: ребенок теряет мотивацию к действию, потому что любое его действие воспринимается им как потенциальный источник новой вины. Он боится пробовать новое, ошибаться, выражать себя. В результате он может стать пассивным, тревожным, неуверенным в себе взрослым, который всегда ищет виноватого и не берет на себя ответственность из-за страха быть обвиненным.

Как избежать обвинения?

- Сосредоточьтесь на действии, а не на личности: Вместо «Ты разбил вазу!», скажите «Ваза разбилась». Затем перейдите к обсуждению последствий и возможных решений: «Как мы можем это исправить?»

- Используйте «Я-сообщения»: Выразите свои чувства, не обвиняя ребенка. «Я расстроена, потому что ваза, которая мне очень дорога, разбилась.»

- Предложите решение: «Давай вместе уберем осколки», «Как мы можем избежать этого в будущем?»

- Различайте ошибку и злонамеренность: Дети часто совершают ошибки случайно, из любопытства или недостатка опыта. Обвинять их в этом несправедливо и контрпродуктивно.

Пристыживание: Болезненный Удар по Достоинству

Пристыживание – это инструмент, который, к сожалению, очень часто используется в воспитании, иногда даже с благими намерениями: «Вот, посмотри, какой ты грязный, все на тебя смотрят!», «Тебе не стыдно так себя вести?», «Такие большие мальчики/девочки так не плачут!». Цель таких фраз – заставить ребенка почувствовать себя плохо из-за своего поведения, надеясь, что это изменит его в лучшую сторону. Но эффект оказывается прямо противоположным.

Одиночество под взглядами: пристыживание изолирует и заставляет ребенка чувствовать себя неполноценным.

Пристыживание бьет по самому центру личности ребенка, по его чувству собственного достоинства. Оно заставляет его чувствовать себя не просто плохо из-за поступка, а «плохим» человеком в целом. Ребенок начинает ассоциировать себя со стыдом, верить, что он не достоин любви и принятия. Это может привести к:

- Низкой самооценке: Ребенок считает себя недостойным, некрасивым, глупым.

- Изоляции: Избегает общения, чтобы не столкнуться с новым стыдом.

- Перфекционизму: Стремится быть идеальным, чтобы избежать осуждения, что приводит к постоянному стрессу.

- Агрессии или пассивности: В попытке защититься от стыда, ребенок может либо проявлять агрессию, либо полностью замкнуться в себе.

Как избежать пристыживания?

- Фокус на поведении, а не на личности: Вместо «Тебе не стыдно?» скажите: «Я вижу, что ты расстроен. Давай подумаем, как можно было поступить по-другому.»

- Объясняйте последствия, а не навешивайте ярлыки: «Когда ты кричишь, другим становится неприятно» вместо «Ты позорник!»

- Учите эмпатии: «Как ты думаешь, что чувствует другой человек, когда ты так делаешь?»

- Дайте возможность исправиться: «Что ты можешь сделать сейчас, чтобы исправить ситуацию?»

Пример из жизни: Маленькая девочка на детской площадке уронила мороженое. Вместо того чтобы пристыдить ее за неаккуратность, мама сказала: «Ой, мороженое убежало! Ничего страшного, это бывает. Давай найдем салфетку, чтобы вытереть ручки, и пойдем купим новое.» Это формирует у ребенка здоровое отношение к ошибкам и учит конструктивно решать проблемы.

Осуждение: Приговор Без Права на Апелляцию

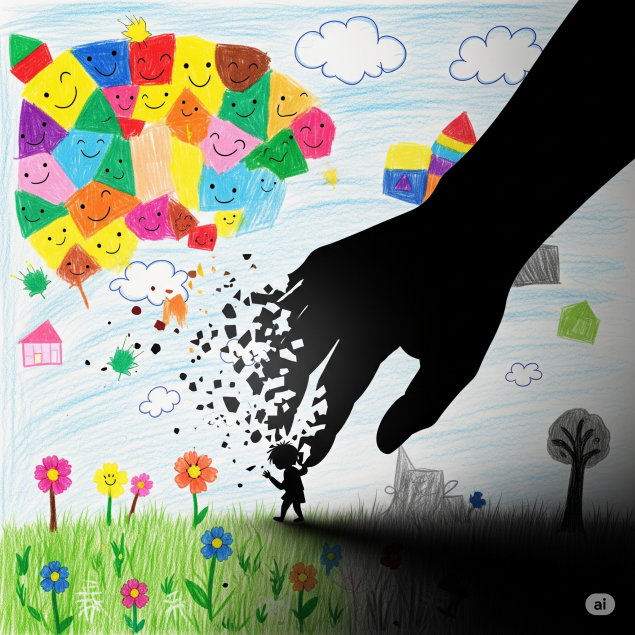

Осуждение — это шаг дальше обвинения. Если обвинение констатирует факт вины, то осуждение выносит приговор, навешивая ярлык и предрекая будущее. «Да ты никогда ничего не доводишь до конца!», «Из тебя ничего не выйдет», «Всегда ты делаешь неправильно!». Эти фразы, сказанные в сердцах или даже как «воспитательная мера», обладают колоссальной разрушительной силой.

Осуждение лишает ребенка веры в себя и свои силы. Оно убивает инициативу, желание пробовать и развиваться. Ребенок начинает верить, что он действительно «неудачник», «неспособный» или «бесполезный». Это приводит к:

- Страху неудачи: Ребенок боится даже начинать что-то, чтобы не подтвердить «приговор».

- Отсутствию мотивации: Зачем стараться, если все равно «ничего не выйдет»?

- Зависимости от чужого мнения: Ребенок постоянно ищет одобрения извне, так как не имеет собственного внутреннего стержня.

- Агрессии или бунту: В подростковом возрасте осуждение может спровоцировать сильный протест и желание делать все назло.

Как избежать осуждения?

- Фокусируйтесь на процессе, а не на результате: Хвалите за усилия, за попытки, даже если результат не идеален. «Я вижу, как ты старался собрать эту башню!»

- Предоставляйте конструктивную обратную связь: «Здесь можно было сделать по-другому, чтобы получилось крепче. Хочешь, покажу как?»

- Вера в потенциал ребенка: Показывайте, что вы верите в его способности, даже если сейчас что-то не получается. «Я знаю, что у тебя получится, если ты еще немного потренируешься.»

- Отделяйте поступок от личности: «Твой поступок был неправильным, но ты хороший ребенок.»

Стирание будущего: осуждение гасит свет детской индивидуальности и потенциала.

Обесценивание: Удушение Эмоций и Чувств

Обесценивание — это, возможно, самое коварное из всех четырех действий, потому что оно атакует самую суть человеческого существования — право на свои чувства и эмоции. «Что ты расстроился из-за такой ерунды?», «Мальчики не плачут», «Не ной, ничего страшного не произошло», «Это просто игрушка, чего ты из-за нее так переживаешь?».

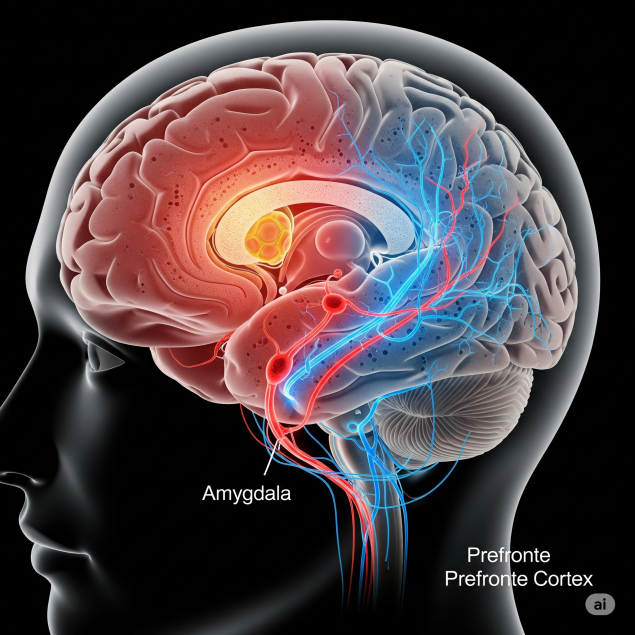

Когда родители обесценивают чувства ребенка, они посылают ему четкий сигнал: «Твои эмоции не важны. То, что ты чувствуешь, неправильно. Ты не имеешь права на эти переживания.» Это приводит к тому, что ребенок учится подавлять свои эмоции, игнорировать их или стыдиться их. В долгосрочной перспективе это может привести к:

- Неумению понимать и управлять своими эмоциями: Ребенок не знает, как реагировать на стресс, грусть, злость.

- Психосоматическим заболеваниям: Подавленные эмоции находят выход через тело.

- Проблемам в отношениях: Неспособность выражать свои чувства мешает строить глубокие и доверительные связи.

- Низкой эмпатии: Если мои чувства не важны, то и чувства других тоже.

- Чувству одиночества и непонимания: Ребенок чувствует себя изолированным, потому что никто не понимает его внутреннего мира.

Как избежать обесценивания?

- Признавайте и называйте чувства: «Я вижу, что ты расстроен», «Ты, наверное, очень злишься сейчас».

- Позвольте ребенку прожить эмоцию: Не торопите его, не заставляйте «сдерживаться». Просто будьте рядом.

- Учите конструктивным способам выражения эмоций: «Можно поплакать, когда грустно», «Можно нарисовать свою злость», «Давай подышим глубоко, если очень злишься».

- Покажите, что все чувства нормальны: Нет «плохих» или «хороших» чувств. Важно, как мы с ними обходимся.

- Делитесь своими чувствами: «Я тоже иногда злюсь, это нормально».

Золотое правило: «Ошибайся, но будь честен с собой и миром». Позвольте ребенку ошибаться и испытывать весь спектр эмоций. Это фундамент для формирования здоровой и устойчивой психики.

Эмоциональный интеллект – ключевой навык XXI века, и его развитие начинается с признания и принятия всех эмоций.

—

Как изменить свой подход: Практические рекомендации и лайфхаки

Понять, что мы делаем что-то неправильно – это первый и самый важный шаг. Изменить привычные паттерны поведения бывает непросто, но это абсолютно возможно. Вот несколько практических рекомендаций, которые помогут вам строить более здоровые и гармоничные отношения с вашими детьми:

1. Осознанность и самонаблюдение

- Ведение дневника: Попробуйте в течение дня отмечать моменты, когда вы ловите себя на желании обвинить, пристыдить, осудить или обесценить. Записывайте свои слова и реакцию ребенка. Это поможет вам увидеть паттерны.

- «Стоп-слово»: Договоритесь с собой или даже с партнером о «стоп-слове» или жесте, который будет напоминать вам остановиться перед тем, как сказать что-то разрушительное.

- Пауза: Перед тем как отреагировать, сделайте глубокий вдох и выдох. Дайте себе несколько секунд, чтобы обдумать свой ответ.

2. Развитие эмпатии

- Поставьте себя на место ребенка: Представьте, что вы маленький, неопытный человек, который только познает мир. Как бы вы хотели, чтобы с вами обращались?

- Активное слушание: Когда ребенок что-то рассказывает или делится переживаниями, слушайте его внимательно, не перебивая и не давая оценок. Показывайте, что вы его слышите и понимаете.

- Отражение чувств: Повторяйте слова ребенка или называйте его чувства, чтобы он понял, что вы его услышали. «Я понимаю, что ты расстроен», «Тебе, наверное, было очень обидно».

3. Конструктивное общение

- Фокус на решениях: Вместо поиска виноватых, сосредоточьтесь на том, как решить проблему или исправить ситуацию.

- Позитивное подкрепление: Замечайте и хвалите ребенка за его усилия, за проявленную инициативу, за попытки. «Ты молодец, что попробовал!», «Я вижу, как ты старался!»

- Договоры и правила: Устанавливайте четкие, понятные правила и последствия их нарушения. Объясняйте, почему эти правила важны.

- Открытый диалог: Поощряйте ребенка задавать вопросы, выражать свое мнение, даже если оно отличается от вашего.

4. Работа над собой

- Признание своих ошибок: Если вы все же сорвались и сказали что-то, о чем жалеете, извинитесь перед ребенком. Это покажет ему, что ошибаться нормально и что важно уметь признавать свои ошибки.

- Поиск поддержки: Если вам сложно справиться с эмоциями или изменить поведенческие паттерны, обратитесь за помощью к психологу или специалисту по воспитанию.

- Чтение и обучение: Изучайте литературу по детской психологии, смотрите вебинары, посещайте тренинги. Знание – сила.

Не забывайте: Вы – главный пример для своего ребенка. То, как вы обращаетесь с ним, формирует его внутренний мир и отношение к самому себе. Пусть ваше родительство станет источником силы, уверенности и любви для ваших детей, а не причиной скрытых травм и боли. Инвестиции в психическое здоровье ребенка – это самые ценные инвестиции в его будущее.

Каждый из нас совершает ошибки. Важно не то, что мы ошибаемся, а то, как мы реагируем на эти ошибки и как мы учимся на них. Наша цель – не стать идеальными родителями, а стать достаточно хорошими, любящими и осознанными. Родителями, которые способны создать для своего ребенка безопасное пространство для роста, развития и самовыражения.

Глоссарий

Выученное бессилие

— Психологическое состояние, при котором индивид, сталкиваясь с повторяющимися негативными событиями, над которыми он не имеет контроля, перестает предпринимать попытки изменить ситуацию, даже если такая возможность появляется.

«Я-сообщения»

— Метод общения, при котором говорящий выражает свои чувства, мысли и потребности, не переходя на обвинения или оценки другого человека. Используются фразы, начинающиеся с «Я чувствую...», «Я думаю...», «Мне не нравится...».

Эмпатия

— Способность понимать и разделять чувства другого человека, ставить себя на его место, чтобы лучше понять его переживания.

Позитивное подкрепление

— Метод в поведенческой психологии, при котором желаемое поведение поощряется (например, похвалой, вниманием, наградой), чтобы увеличить вероятность его повторения в будущем.

Психосоматические заболевания

— Заболевания, возникновение и течение которых зависят от взаимодействия психических и физиологических факторов. Часто связаны с подавленными эмоциями или хроническим стрессом.

Эмоциональный интеллект

— Способность понимать, использовать и управлять своими собственными эмоциями позитивным способом, чтобы снимать стресс, эффективно общаться, сопереживать другим, преодолевать трудности и разрешать конфликты.

Автор: Ваш эксперт по семейной психологии для bashny.net