Любая наука о человеке так или иначе сталкивается с вечной дискуссией —

что важнее в развитии личности: природные качества или воспитание?

Сторонники обоих мнений склонны сводить этот спор к однозначным ответам, но, к счастью, недавние исследования показали, что дело обстоит немного иначе. Оказывается, нам вполне по силам самим влиять на то, кем мы станем.

Предлагаем перевод отрывка из новой книги известного бизнес-тренера Майлза Дауни «Гений в каждом из нас» об истории возникновения этих точек зрения, секретах гения Моцарта и о том, как гены человека реагируют на его внешнее окружение.

Споры о приоритете одного над другим, взаимосвязях и взаимовлияниях природы и воспитания друг на друга начались в середине XIX века с работ Фрэнсиса Гальтона.

В упрощенном виде природа — это все врожденные качества личности, ее генетическое наследие, а воспитание — это внешние элементы, социальные и культурные, влияющие на то, каким станет человек: как к нему относятся родители, чему и как его учат в школе и университете, с чем он сталкивается в жизни и как складываются его отношения с окружающими.

Радикалы, стоящие на стороне природы и увлеченные биопсихологией, утверждают, например, что все особенности человеческого поведения, вплоть до мельчайших черт характера, есть не что иное, как результат эволюции. Ничего странного в этой точке зрения нет, особенно если учесть, что один из ее первых и самых ярых поборников, Фрэнсис Гальтон, был двоюродным братом Чарльза Дарвина.

По другую же сторону баррикад стоят бихевиористы, убежденные в том, что все поступки человека определяются прежде всего его существованием в социальной среде. Один из наиболее ярких и известных сторонников этой идеи — английский педагог и философ Джон Локк (1632–1704). Изучая личность с самого ее рождения, он пришел к выводу, что сознание ребенка в утробе матери — это tabula rasa, то есть чистый лист, нечто девственное и нетронутое, со временем заполняемое опытом. Эта мысль прямо противоположна той идее, что некоторое знание заложено в нас с рождения — причем самой природой.

Бихевиористский метод кнута и пряника и желание угодить начальству до сих пор остаются главными движущими силами менеджмента.

Идея приоритета природы господствовала в обществе вплоть до середины XX века. Чтобы понять почему, достаточно представить себе культурную и социальную атмосферу той эпохи. Идея, что человек сам способен влиять на то, кем он станет в будущем, была слишком революционной, чтобы ее приняли с легкостью. Люди должны были знать свое место в обществе, иначе работяги отказались бы трудиться в полях и на заводах, солдаты — умирать на поле боя, слуги — уважать богатых и власть имущих. Даже во второй половине столетия бихевиористский метод кнута и пряника и желание угодить начальству оставались — и остаются до сих пор — главными движущими силами менеджмента. Мало кто всерьез заботится о создании у сотрудников внутренней мотивации и предоставлении им возможностей для роста.

Правило десяти лет

Настоящий прорыв, наметивший выход из тупика, произошел с появлением работы шведского психолога Андерса Эрикссона и его коллег, озаглавленной как «Роль осознанной практики в достижении выдающихся результатов».

Андерс Эрикссон в своем кабинете

Андерс Эрикссон в своем кабинете

В основу исследования лег опыт, полученный ученым в работе над проектом американского университета Карнеги — Меллон, посвященным изучению особенностей памяти. С помощью Уильяма Чейза и некоего анонимного рядового студента Эрикссон провел эксперимент по значительному развитию запоминательных навыков. Результаты показали, что при правильном выборе методики и достаточной интенсивности занятий подопытный способен запомнить и воспроизвести по памяти вплоть до 80 чисел. Биологические характеристики никак не были связаны с этой способностью. Это открытие стало для Эрикссона началом долгого — длиной в 30 лет — пути по продвижению концепции таланта и убеждению в ней многочисленных сомневающихся.

Те, кого раньше считали одаренными, оказались трудягами, главным преимуществом которых была способность упорно и методично заниматься.

Позже — в 1991 году, уже в Университете штата Флорида — он провел, пожалуй, самое известное свое исследование. Экспериментальную группу составили студенты скрипичного отделения Берлинской музыкальной академии. Вместе с двумя коллегами Эрикссон попытался определить, какие факторы становятся причинами наивысших достижений в искусстве. Вот в чем заключался эксперимент. Студентов разделили на три группы в соответствии с их квалификацией. В первую группу вошли лучшие из лучших — скрипачи, которым прочили уникальную сольную карьеру и всемирное признание. Во вторую — студенты, чьи способности позволяли им рассчитывать на места в самых известных оркестрах. В третью — потенциальные преподаватели-практики. После долгих и содержательных интервью исследователи нашли то, что искали: оказалось, что самые экстраординарные таланты к своему 20-летию имели за плечами более десяти лет игровой практики — в среднем около 10 тысяч часов упражнений и репетиций. Все без исключения. Вторая группа могла похвастаться 8 тысячами часов, третья — только 4 тысячами (опять же в среднем). Те, кого раньше считали одаренными, оказались трудягами, главным преимуществом которых была способность упорно и методично заниматься.

Подобные исследования предпринимались впоследствии еще не раз: экспериментальные группы составлялись из представителей самых разных сфер человеческой деятельности. Но результаты были неизменны. Благодаря работе Эрикссона в обиход психологов надежно вошло правило десяти лет, или правило 10 тысяч часов. Как сказал в своем интервью BBC британский легкоатлет Мохаммед Фарах, выигравший сразу две золотые медали на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне (в том числе и за гонку на 10 тысяч метров),

«секрет успеха — в упорном труде и целеустремленности».

Музыкальный гений

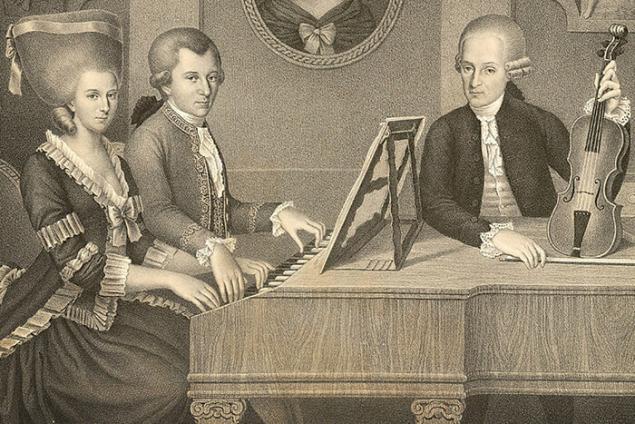

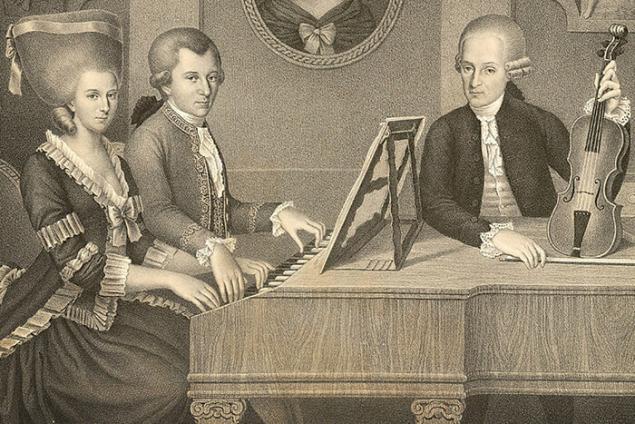

В качестве примера личности гениальной и одаренной (то есть такой, которая демонстрирует свой талант с самого раннего детства, становясь все более виртуозной без какой-либо специальной подготовки) очень любят приводить Моцарта. Он не вставал из-за пианино, когда ему было три года, написал свое первое произведение в пять лет и отправился в тур по Европе, когда ему было шесть.

Вольфганг Амадей Моцарт с сестрой и отцом

Вольфганг Амадей Моцарт с сестрой и отцом

Но смотрите, сколько всего интересного можно узнать, взглянув на его биографию чуть пристальнее. Возьмем для начала его старшую сестру Марию Анну, великолепно игравшую на клавесине, благодаря постоянным занятиям с отцом. То есть Моцарт с самого раннего детства слышал музыку и видел людей, беспрестанно практикующихся за музыкальным инструментом. Неудивительно, что однажды он начал повторять за сестрой. Отец Вольфганга Амадея, Леопольд, был видным музыкантом, композитором и преподавателем, причем преподавателем весьма прогрессивным: его методы здорово напоминают метод Судзуки (так кажется не только мне, но и всем, кто интересуется вопросами воспитания). Он занялся музыкальным образованием сына в ту же минуту, как увидел его интерес, и посвятил ему бо́льшую часть своей жизни — с потрясающим результатом. Ничего удивительного, впрочем, в этом результате нет: с таким заделом Моцарту попросту не оставалось ничего иного, кроме как стать гением. И еще одна вещь: некоторые критики утверждают, что ранние произведения Моцарта не так уж и хороши по сравнению с более зрелыми, которые он начал писать с 17 лет, чуть больше чем через десять лет после дебюта.

Чемпион по пинг-понгу

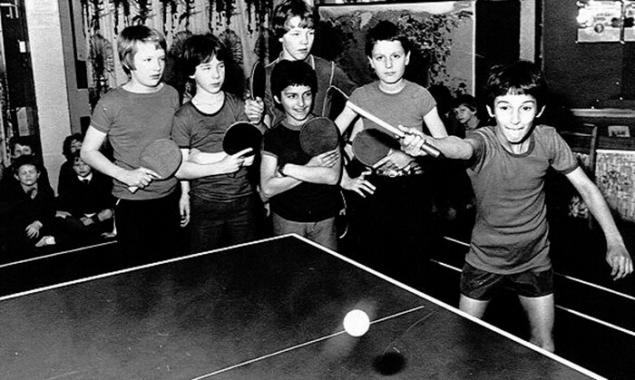

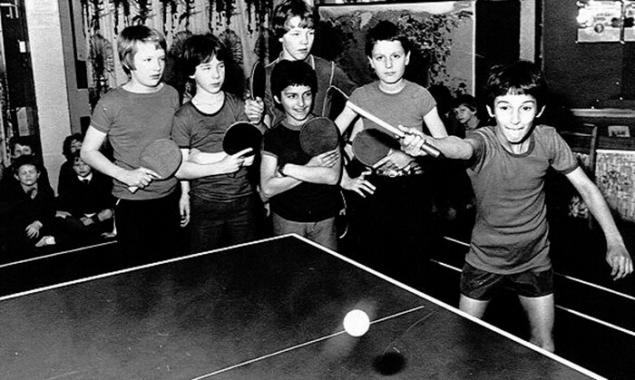

Похожую историю рассказывает Мэттью Сид в своем бестселлере «Прыжок». Он стал лучшим в Британии игроком в пинг-понг в 1995 году, когда ему было 24. История эта примечательна как минимум двумя моментами:

тысячами часов тренировок и большим везением.

Мэттью Сид в детстве (справа)

Мэттью Сид в детстве (справа)

Мэттью рассказывает, что, когда ему было восемь лет (семья жила тогда в Рединге), родители купили стол для пинг-понга и поставили его в гараже. Сами они в эту игру никогда не играли, поэтому ни о какой семейной традиции говорить не приходится. Просто у них был очень большой гараж — по сравнению с соседями, по крайней мере. Первым напарником Мэттью стал его старший брат Эндрю. Они так увлеклись игрой, что не отходили от стола часами, испытывая друг друга, тренируя свои умения и придумывая новые приемы. Все эти факторы, сойдясь в одно время в одном месте, и дали Мэттью возможность тренироваться.

«Даже не отдавая себе в том отчет, мы проводили за столом тысячи и тысячи бесконечно счастливых часов», — пишет он. Удача же пришла в виде учителя местной школы мистера Чартерса, ответственного за внеклассную работу и в том числе — невероятно, но факт — за настольный теннис. А еще он был одним из лучших, если не самым лучшим, английским тренером и в этом качестве заведовал местным пинг-понг-клубом, куда и позвал братьев Сид — играть и тренироваться после школы, по праздникам и выходным. Ребятам повезло родиться на земле, богатой талантами, поэтому тренироваться им довелось не только с местными чемпионами, но и с чемпионами страны и даже мира. Эндрю удалось завоевать три национальных юниорских титула. Мэттью же судьба приготовила кое-что особенное. Случилось так, что именно в это самое время легендарный Чень Синьхуа — пожалуй, лучший игрок в истории пинг-понга — женился на женщине из Йоркшира и переехал в эти края. Он уже было закончил карьеру, но, увидев Мэттью, согласился его тренировать. После этой встречи юноша долгие годы оставался номером один в Англии, трижды становился чемпионом Содружества и дважды — олимпийским чемпионом. По его собственному признанию, родись он просто на другой улице, ничего этого бы не произошло. Нас, впрочем, интересует не столько удача, сколько долгие годы упорных тренировок — как основной компонент будущего успеха.

Гены и среда

Впрочем, вы, наверное, уже догадались, что в противостоянии природы и воспитания не все так просто. Первой тучкой, затмившей восходящее солнце сторонников воспитания, стали сомнения в справедливости правила десяти лет. Оказалось, что кому-то достаточно 4 тысяч часов, а кому-то не хватало и 22 тысяч. Таких примеров набиралось все больше и больше, и в конце концов исключения начали опровергать правило. Выяснилось, что, если взять двух человек, один из которых имеет явные способности к тому или иному роду деятельности, а другой — нет, и обучать их по одной и той же программе, первый будет прогрессировать значительно быстрее второго. Значит, дело не только в практике.

Дальше все запутывается еще больше — вплоть до того, что, на первый взгляд, некоторые тезисы даже противоречат друг другу. Стефан Хольм — шведский атлет, прыгун в высоту — потратил долгие годы на изнурительные тренировки, желая довести свою технику до совершенства. Несмотря на крупное для выбранного вида спорта телосложение, Стефан — яркий пример правила десяти лет: в 2004 году он стал золотым призером Олимпийских игр. Значит, именно воспитание является ключом к успеху? Так, да не так. Чем, скажем, объяснить феномен Дональда Томаса, игрока баскетбольной команды Линденвудского университета, который, не имея ни должной экипировки, ни сколь-нибудь значительной подготовки, легко преодолел планку в 2 метра 21 сантиметр, причем совершенно неожиданно для самого себя? В том же году его пригласили в сборную Багамских островов, а в 2007 году на чемпионате мира он опередил Стефана Хольма в битве за первое место. Секрет успеха Дональда заключался в аномальной длине ахилловых сухожилий, благодаря чему он прыгал словно на рессорах: сами связки толкали тело вверх. Его история — явный аргумент в пользу превосходства природы. Оба атлета были ярчайшими фигурами своего времени, достигшими вершины спортивного Олимпа. Но вот добирались они туда разными тропами.

Дональд Томас

Дональд Томас

Читая это, вы, должно быть, думаете, что эти две судьбы — наглядный пример старого как мир противостояния

«природа или воспитание», даже в каком-то смысле его кульминация. Но все не совсем так. Союз «или» означает, что мы должны выбрать что-то одно, оставить оба варианта мы не имеем права. Те, кто верит в природу, считают гены своего рода проектом, по которому потом строится личность. Сторонники воспитания, напротив, отрицают существование какой бы то ни было генетической предрасположенности. Но ни те ни другие почему-то не учитывают тот факт, что

гены сами по себе умеют реагировать на окружение.

Вот что пишут в одной из статей проекта Enabling Genius Лино Пасо Пампильон и Тамара Кутрин Мильян:

«После окончания проекта «Геном человека» в 2003 году ученые поняли, что у человека около 20 500 генов (примерно столько же, сколько у мыши) и что геном — лишь небольшая составляющая эволюционирующей личности. Куда более важную роль играют вторичные, эпигенетические факторы. Эпигенетика связана с химическими изменениями, напрямую влияющими на последовательность ДНК. По сути она определяет, как реагируют гены на конкретное окружение. Исследователи часто сравнивают генетику с клавиатурой пианино: мелодия, которая получится в результате, зависит от того, на какие клавиши и как именно мы нажимаем. Кто-то услышит концерт Моцарта, кто-то — нестройные гаммы недавно начавшего учиться играть соседа».

Поток

Не могу закончить эту главу, не рассказав вам еще об одном аспекте высших достижений, который в настоящий момент исследуется крайне активно, — так называемом потоке.

Поток — это особое состояние психики, отличающееся от фиксированной генетической установки тем, что его можно включать и выключать. Много лет назад моя жена Джо в качестве подарка на день рождения оплатила мне курсы по управлению планером. С летательными аппаратами я был немного знаком, потому что в детстве часто летал с отцом: он был лицензированным пилотом и состоял в небольшом любительском клубе, располагавшемся на задворках дублинского аэропорта. Впервые он поднялся в небо в 20 с небольшим: во время Второй мировой войны ему довелось пилотировать «Спитфайры» и «Харрикейны» — машины легендарные и во всех отношениях необыкновенные.

Однажды его сбили в небе над Нормандией, и он спасся лишь чудом, выбравшись из горящего самолета буквально в последний момент. Небо было у него в крови, и каждый полет он воспринимал как событие особенное и крайне важное. Думаю, это передалось по наследству, поэтому подарок Джо вызвал во мне целую бурю эмоций.

Полеты на планерах сильно отличаются от полетов на самолетах — хотя бы тем, что в случае ошибки у пилота нет двигателя, с помощью которого эту ошибку можно было бы исправить. Чуть ослабите внимание — и вот аппарат уже отклонился от нужного курса и стремительно теряет высоту. Отвлечетесь сильнее — и без парашюта уже не обойтись. Инструктор учил меня на ходу — прямо во время учебных полетов, открывая рот только тогда, когда это было действительно нужно, ведь благодаря отцу опыт пилотирования у меня уже был. И тем не менее каждый раз, слыша голос инструктора, я отвлекался.

И вот в один прекрасный день — мы как раз отрабатывали разворот и заход на посадку — он вдруг понял это и бросил фразу на середине: «Да, *** [блин], просто лети!» И я полетел. Он меня освободил. Полностью отдал мне контроль. Я был максимально сконцентрирован и при этом расслаблен, стал одним целым со своим планером. И входя в поворот, практически не потерял высоты.

Это и есть состояние потока. Момент, когда гениальность достигает своего пика.

Термин «поток» был впервые предложен американским ученым Михаем Чиксентмихайи в книге «Поток: Психология оптимального переживания», вышедшей в 1990 году, когда он возглавлял кафедру психологии Чикагского университета. Вот как он описывает поток:

«Быть полностью вовлеченным в деятельность ради нее самой. Эго отпадает. Время летит. Каждое действие, движение, мысль следует из предыдущей, словно играешь джаз. Все твое существо вовлечено, и ты применяешь свои умения на пределе». Именно использование всех своих умений на пределе и делает состояние потока столь важным в деле достижения наивысших результатов».

Также интересно: Синдром Саванта: как мало мы знаем наш мозг или 10 невероятных историй гениальности

Лень как признак гениальности. 4 вида лени и нужно ли с ней бороться

Нам по силам влиять на то, кем мы станем. Каждый момент нашей жизни, каждый поступок в той или иной степени управляется сознанием — и поток здесь ни при чем, потому что включить этот режим может каждый.

В «уравнении гениальности» как минимум три переменные:

- наше генетическое наследие,

- окружающая нас среда,

- состояние психики.

Две из них мы вполне можем определять сами, так что оправдание вроде «Я такой, какой я есть» — не более чем пошлый софизм.

Из книги Майлза Дауни «Гений в каждом из нас»

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание — мы вместе изменяем мир! ©

Источник:

theoryandpractice.ru/posts/13730-enabling-genius