Трудно не согласиться с тем, что свобода — необходимое условие здоровой, социально активной и творческой личности. Впервые разговор о свободе в жизни человека возникает не в его подростковом возрасте, как часто принято думать, а еще раньше — в возрасте трех лет, когда ребенок объявляет родителю, что теперь он все будет делать сам. Однако когда ребенок маленький, родители вынуждены контролировать его и ограничивать его свободу с целью обезопасить малыша от внешнего мира.

Как же воспитывать ребенка так, чтобы, с одной стороны, удержать правила и контроль, а с другой, предоставить ему свободу в действиях?

Можно ли в принципе «дать» и «забрать» свободу? Какова мера свободы (сколько ее необходимо и сколько бывает достаточно)? Различается ли «количество свободы» для детей на разных возрастных этапах?

СВОБОДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Свобода — это состояние личности, в котором она переживает себя полноправным субъектом своей деятельности —

сама управляет ею и определяет ее. Это переживание, которое возникает при правильных взаимоотношениях ребенка и родителя, как проявление зрелой и здоровой личности.

С одной стороны, характеристиками свободы являются спонтанность, непредсказуемость, отсутствие давления. С другой стороны, слово «свобода» часто употребляется в контексте «свобода воли», то есть, свобода во многом определена волевыми процессами и ответственностью.

Проявление собственной свободы как спонтанности, непредсказуемости только тогда в полном понимании остается свободой, когда личность берет на себя ответственность не нарушать в этих проявлениях свободу другого.

Свобода находится в хрупком балансе Я и МИР: мир, дающий мне пространство для жизни, и я, ответственно принимающий это пространство и не вторгающийся в пространство другой личности. Таким образом — свобода неотъемлемо связана с темой ответственности и распоряжения собственной жизнью, с умением быть предоставленным самому себе. Однако родители и дети часто путают свободу с попустительством и вседозволенностью.

Внутреннее переживание свободы должно быть подготовлено рядом возрастных новообразований: таких, как осознанность, критичность к своим поступкам, способность адекватно соотноситься с социальными границами и правилами и т.д.

Свобода всегда должна соотноситься с возрастом ребенка. Часто родители дают свободу там, где ребенку она ЕЩЕ не нужна, и он не умеет ей пользоваться, а часто, наоборот, отнимают тогда, когда он без нее УЖЕ не может, так как она является важным условием нахождения себя и самоидентификации. Родителям важно учить своих детей правильно и разумно пользоваться свободой, а для этого им нужно понимать, какой своей деятельностью ребенок может управлять в том или ином возрасте.

ВИДЫ СВОБОДЫ И ВОЗРАСТ РЕБЕНКА

В разных источниках упоминается о разных видах свободы. Мне хотелось бы выделить следующие:

1. Свобода физическая: телесное переживание «меня ничего не держит, не стесняет, я могу двигаться так, как я хочу».

2. Свобода развития: возможность заниматься теми видами деятельности, которые являются важными и актуальными для каждого возрастного этапа при становлении личности. Переживание «ничто не мешает мне развиваться, актуализировать себя».

3. Свобода личностная: внутреннее переживание «мир не вынуждает меня делать в данный момент то, что я не хочу. Я могу беспрепятственно являть, выражать себя вовне и внутри».

4. Свобода самореализации: способность принимать на себя ответственность за реализацию смыслов и ценностей в своей жизни. Здесь наиболее значимым компонентом является воля.

Свобода физическая

Необходимость свободы для ребенка мы наблюдаем на самых ранних этапах его развития. Первый вид свободы, который значим и важен для малыша, — это свобода физическая. Внутреннее свободное желание ребенка — бегать, прыгать, свободно двигаться.

Протест ребенка против ограничений его физической свободы наверняка наблюдал каждый родитель: когда на ребенка надели много одежды, и он стягивает ее с себя и плачет. Часто случается так, что родитель из-за своих тревог и переживаний за ребенка не разрешает ему залезать на горки, прыгать с перекладин и т.д.

Ограничение физической свободы приводит прежде всего к базовому недоверию к миру. Своими действиями и тревогами за ребенка взрослый транслирует ребенку различные мысли и чувства:

— мысль «мир опасен» и чувство тревоги;

— мысль «взрослый всегда бегает вокруг меня» и желание манипулировать, эгоцентризм;

— мысль «пусть взрослый сделает это за меня, я сам не могу» — чувство неуверенности.

Учить свободе и ответственности нужно с самых ранних лет. Основная воспитательная установка родителя по отношению к ребенку:

«Ты можешь двигаться свободно, но твоя физическая активность не должна причинять вреда тебе и другому». Это не просто слова — это смысловое содержание воспитательных действий родителя в отношении физической свободы ребенка.

Родители иногда спрашивают: «А если у ребенка возник интерес к розеткам? Мы объяснили, а он все равно лезет. Как тогда не ограничивать его свободу?». Здесь важно понимать, что ребенка нужно прежде всего научить не причинять

себе вреда, и тогда четкое однозначное «нельзя» родителя не будет ограничением его свободы, а позволит ему ответственно с этой свободой обходиться: «Я могу бегать, играть, но трогать запретное нельзя, так как это принесет мне вред». Свобода не подразумевает отказ от правил.

Детская агрессия

Иногда можно наблюдать такую ситуацию: ребенок в силу каких-либо обстоятельств начинает бить взрослого, направляя свою агрессию на маму или папу… Родители реагируют по разному: злятся в ответ и бьют ребенка, трясут его и кричат на него, пытаются вести диалог, отшучиваются и пробуют переключить его внимание. Что же является правильным вариантом поведения?

Важно понимать, что ребенок в силу функциональной, анатомической, психической незрелости не всегда может сознательно себя остановить, и если он в состоянии аффекта, то ему сложно что-то объяснить — он будет просто кричать и махать руками и ногами. Выражение агрессии родителя в ответ на действия ребенка лишь закрепляет такой образец поведения: «Если мне что-то не нравится — можно проявлять физическую агрессию». Поэтому родителю важно оставаться в спокойном, твердом состоянии и, обозначив ребенку категорический запрет на такие действия, помочь ему, усилив его контроль остановкой физических действий: например, схватить его руку в момент, когда он пытается ударить родителя, не позволяя ему сделать этого. Так родитель научит уважительному отношению к себе и к своей физической свободе.

Свобода личностная

С кризиса трех лет возникает вопрос о личностной свободе или свободе делать самому. Кризис трех лет знаменит своими протестными реакциями. В этом возрасте дети — маленькие борцы за свободу. И взрослому важно предоставлять ребенку эту свободу, поручать ребенку делать какие-то вещи самому. Даже если ребенок испачкается или сломает, или «сделает не так…». Важно, чтобы у ребенка возникал опыт самодеятельности. Взрослые часто делают «за» ребенка или дают ему готовые стратегии выхода из ситуации, не давая ему возможность найти их самому. В результате получается, что дети оказываются безоружными перед сложившейся ситуацией, и, не находя подходящих способов совладания с ней, реагируют агрессией.

Как понять, насколько ребенок от трех до семи лет умеет быть свободным?

Один из важных показателей гармоничного развития — это игра.

Способность самостоятельно придумывать сюжеты, брать на себя роли, получать удовольствие от игры — очень простое и одновременно важное для детского развития, для переживания свободы и аутентичности.

Многие современные дети, к сожалению, потеряли эту возможность, поскольку игру вытеснили планшеты, смартфоны и телевизор. Все больше и больше детей не умеют играть, не могут придумать себе занятие, если нет электронных гаджетов. Такая бедность и ограниченность внутреннего пространства неумолимо ведет к утрате внутренней свободы. Ребенок попадает в зависимость от электронных средств. Он оказывается неспособен пойти за собственной фантазией, развернув всю палитру детской игры.

Часто родители жалуются на то, что дети ленятся, ходят по дому без дела. Или, наоборот, бегают, проявляя гипердинамию. Все это признаки того, что ребенка не научили быть в согласии с собой, быть свободным. Яркие проявления физической свободы во многом являются компенсацией фрустрированной личностной свободы.

Еще одним значимым ограничением свободы развития в дошкольном возрасте является замена игры на учебную деятельность. С раннего детства родители уделяют огромное внимание логике, письму, счету, чтению, не учитывая при этом особенности детской нейрофизиологии. Активная стимуляция функций коры головного мозга, к которой относятся все вышеперечисленные виды деятельности, приводит к дефицитарному развитию подкорки,

приоритетами которой являются эмоциональная сфера, творчество, игра, двигательная активность. Родители строят пирамиду детского развития сверху вниз, способствуя асинхронии в развитии центральной нервной системы и — как следствие — дезадаптации ребенка. В то же время следование естественному ритму развития ребенка, предоставление свободы заниматься теми видами деятельности, которые сообразны возрасту ребенку, закладывает прочное основание для его гармоничного личностного развития.

СВОБОДА КАК МЕТОД ВОСПИТАНИЯ

Стимулирование свободы ребенка можно использовать как воспитательный прием. Например, бывают ситуации, когда мы предлагаем ребенку что-либо, а он категорически отказывается. Мы продолжаем давить, настаивать, переубеждать, не учитывая, что в этой ситуации от ребенка требуется принять решение, а необходимыми условиями для этого являются пространство и опора. Иногда важнее согласиться с мнением ребенка, даже если оно кажется нам абсурдным. Такое согласие дает ему уверенность, опору в себе и большую свободу — и только при таком самоощущении он может принять другое, более разумное решение.

Родитель: Малыш, пойдем обедать…

Ребенок: Нет, я не хочу обедать!

Родитель: Ну хорошо, если ты не хочешь, мы не будем обедать.

Ребенок: Ну если обедать не будем, хорошо, давай ужинать…

Но чаще родители говорят категоричное «нет»: «Нет, ты будешь делать то, что я тебе сказал». «Нет» — это то, что ограничивает и запрещает, это переживается как «раз и навсегда», как конец, утрата возможности. Как же важно сказать ребенку «да», перестроив фразу так, чтобы она из запрета стала предложением.

Зажатые или стеснительные дети — это как раз те дети, которые, усвоив родительские запреты, сделали это способом обхождения с собой. Если ребенок внутренне зажат, он не может приспособиться к состоянию свободы.

СВОБОДУ НЕВРОТИЧЕСКОМУ СИМПТОМУ!

Необходимость в переживании внутренней свободы — то, что становится особенно важно при возникновении неврозов у детей. Психологи и психотерапевты нередко видят на приемах детей, которые грызут ногти, вырывают ресницы и волосы и т.п. Первая реакция родителей на такое поведение — это категорический запрет.

Очень хочется поделиться примером из личной практики. Однажды ко мне привели мальчика 9 лет. Увидев его, у меня возникло ощущение, что ребенок либо тяжело болен, либо перенес химиотерапию. Оказалось, что ребенок после нервного срыва вырвал себе ресницы и частично волосы. Остатки волос родителям пришлось побрить. Это привело родителей в неописуемый ужас, ребенку строго-настрого запретили трогать ресницы и волосы. Каждый раз родители проверяли, подросли ли ресницы хоть немного, и пересчитывали, сколько осталось корешков ресниц. На мою просьбу не фиксироваться на симптоме, не запрещать ребенку это делать, родители отреагировали крайне возбужденно: «Что же нам теперь разрешить ему вырывать себе ресницы?!» Вся семья была включена в этот невроз, установив строгий контроль за ребенком. Через несколько дней родители привели ко мне своего второго ребенка — младшую сестру этого мальчика, которая имела неосторожность сказать: «Меня не будет ругать папа, ведь у меня длинные ресницы». Чем, как вы думаете, это закончилось? Мальчик схватил сестру и попытался вырвать ресницы и ей. И только эта крайняя ситуация помогла родителям понять, что контроль и фиксация на возникшем симптоме лишь усугубляет состояние детей.

Постоянный запрет — это фиксация на симптоме, которая все глубже и глубже его укореняет. Ведь то, что вызвало сам невроз — это уже произошедшая утрата каких-то внутренних опор, это переживание «мир нестабилен, небезопасен для меня». Поэтому свобода является важной и неотъемлемой частью терапии невротических переживаний ребенка.

Чтобы преодолеть невроз, нужно дать ребенку свободу быть таким, какой он есть, принимать его в этом состоянии, не ограничивать, не сдавливать его запретами и наказаниями, а проявить поддержку, уважение, принятие и заботу. Это становится большой работой для самого родителя.

Не зря говорят: «Симптом ребенка — симптом семьи»!

МЕЖДУ МОЛОТОМ И НАКОВАЛЬНЕЙ

Вопрос «Сколько свободы давать ребенку?» становится особенно острым в подростковом возрасте. Родители подростков, не зная, как поступить с подросшим чадом, либо дают ему полную свободу действий, не соотносясь с возможностями подростка отвечать за свое поведение и распоряжаться свободой. Либо, наоборот, полностью лишают свободы, опасаясь «дурного влияния» сверстников.

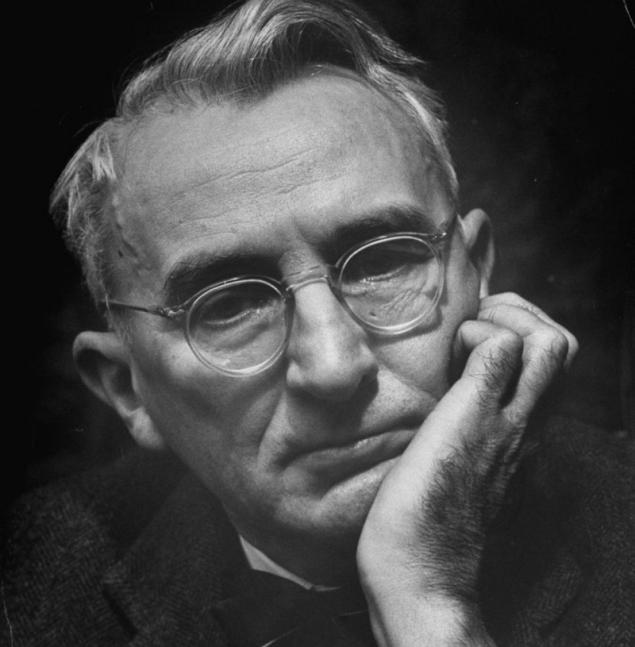

Как же быть? Известный английский педагог Александр Нилл писал: «Если дети свободны, на них не так-то легко повлиять, и причина в отсутствии страха».

То есть, подростковая свобода должна быть подготовлена на предыдущих возрастных этапах развития ребенка. Подростковый возраст — во многом бунт и провокация! То, что раньше запрещалось, подавлялось, ограничивалось, теперь, приобретя силы, рвется наружу. Это может проявляться в бурном и вызывающем внешнем виде, поведении подростка. Подросток активно требует личной свободы порой самыми деструктивными способами.

Самая правильная тактика родителя, на наш взгляд, — внешне давать свободу, так, чтобы ребенку казалось, что он может распоряжаться своей жизнью сам, но внутренне усилить контроль и внимательно следить за тем, как подросток ищет себя.

Подростки — уже не дети, но еще и не взрослые. Им все еще важна поддержка и участие взрослых, несмотря на то, что их поведение может кричать об обратном. Это возраст противоречий. Рамки и правила воспринимаются как отнимающие свободу, но одновременно дающие опору. Сохраняйте с подростками разумные правила — это важно! Давайте возможность выбора, возможность предлагать свои способы решения той или иной задачи. Спрашивайте о том, что подросток может и хочет предложить в той или иной ситуации.

Не обесценивайте его мнение! Позволяйте делать ошибки.

В юношеском возрасте ракурс в вопросе свободы меняется: теперь важна уже не столько свобода от родителей, сколько свобода в выборе жизненного пути. Очень часто уже взрослые люди, жалуясь на то, что им не нравится их профессия или вид деятельности, вспоминают: много лет назад, когда я поступал в вуз, родители выбрали за меня, куда мне идти, а я в принятии этого решения не участвовал. Бывает и другая крайность, когда родители говорят ребенку: «Выбирай сам, что хочешь», а ребенок теряется и не может сделать выбор.

Здесь, как и во всем, важен принцип золотой середины: подростку очень важна опора в виде конкретных предложений или стратегий действий от родителей, чтобы он не чувствовал себя потерянным, но при этом делать выбор ребенок должен самостоятельно и осмысленно. Поддержать, но не решить за ребенка — в этом особая мудрость родителей.

Однажды Абрахам Маслоу на одной из своих лекций спросил студентов: «Кто из вас станет великим психологом?». Ребята засмущались, и никто не поднял руки. Тогда он сказал: «А кто, если не вы?». Эта очень важная педагогическая стратегия, когда мы авансируем успех, даем ребенку ощутить, что мы верим в него. Это создает у него особое переживание, что он свободен в своем пути, свободен в достижении особых высот.опубликовано

Автор: Александрина Григорьева

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание- мы вместе изменяем мир! ©

Источник:

thezis.ru/vospitanie-svobodoy.html