Как не стать жертвой маркетинга: искусство противостояния корпорациям

В современном мире мы постоянно подвергаемся маркетинговому воздействию. По данным исследований, среднестатистический человек видит до 10 000 рекламных сообщений в день. За каждым из них стоят миллиардные корпорации, чья основная цель — заставить нас расстаться с деньгами. Но как определить, когда нам действительно нужен продукт, а когда маркетологи просто дергают нас за ниточки, создавая иллюзию необходимости? Давайте разберемся в этом механизме и научимся защищать себя от нежелательного маркетингового воздействия.

Мы не просто потребители — мы цель

Маркетинговые стратегии становятся всё изощреннее, используя нейромаркетинг, психографию и продвинутую аналитику больших данных для создания почти непреодолимого желания приобрести продукт. Корпорации тратят миллиарды на исследование того, как обойти наши защитные механизмы и активировать импульсивное покупательское поведение. Но осведомленность — это первый шаг к защите.

Механизмы манипуляции: как они работают

Современный маркетинг использует глубокое понимание человеческой психологии для создания непреодолимого желания купить. Многие из этих механизмов работают на подсознательном уровне, что делает их особенно эффективными. Вот некоторые из наиболее распространенных стратегий:

Скрытые тактики убеждения

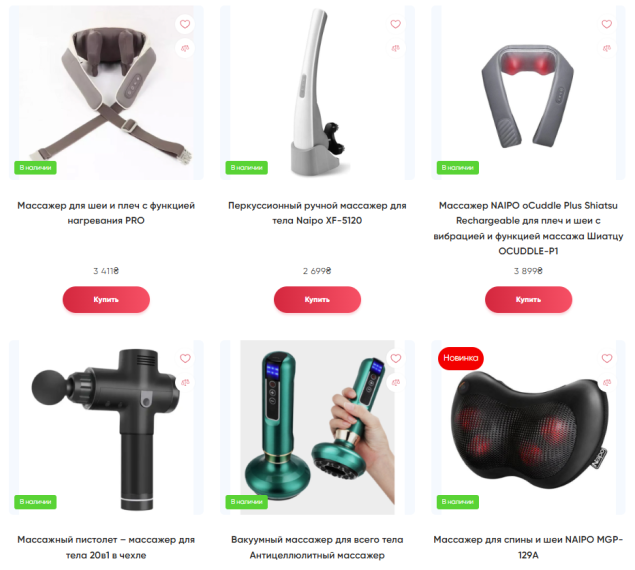

- Искусственный дефицит — «Только сегодня!», «Осталось 2 штуки» — эти фразы активируют наш страх упустить возможность (FOMO), даже когда реального дефицита не существует.

- Социальное доказательство — «Уже купили 10 000 человек» — мы склонны считать правильным то, что делает большинство, даже не проверяя реальность этих цифр.

- Ценовые якоря — когда вы видите товар за 5 000₽ рядом с аналогичным за 10 000₽, первый кажется выгодной покупкой, даже если его реальная ценность — 2 000₽.

- Персонализация — алгоритмы отслеживают ваше поведение и показывают именно то, что с наибольшей вероятностью заставит вас расстаться с деньгами, создавая иллюзию, что товар создан специально для вас.

Исследования MIT показывают, что до 95% наших потребительских решений принимаются подсознательно. Маркетологи это знают и активно используют. Нейромаркетинг изучает, какие цвета, звуки и образы вызывают у нас желание купить, а микротаргетинг позволяет направлять сообщения с почти хирургической точностью.

Как определить, что вами манипулируют

Первый шаг к защите — распознавание манипуляции. Вот несколько признаков того, что маркетологи пытаются обойти ваше рациональное мышление:

- Вы чувствуете необъяснимую срочность или давление принять решение немедленно

- Вы ощущаете страх упустить возможность, даже если раньше никогда не задумывались о продукте

- Продавец активно использует эмоциональные триггеры вместо рациональных аргументов

- Условия предложения запутаны или представлены с помощью даркпаттернов

- Предложение кажется «слишком хорошим, чтобы быть правдой»

«Маркетинг — это уже не искусство продажи того, что вы производите, а знание того, что производить.» — Филип Котлер

Современные компании не просто продают товары — они создают потребности, о которых мы даже не подозревали. iPhone не отвечал на существующий спрос — он создал новую категорию потребностей, без которой мы раньше прекрасно обходились.

Стратегия освобождения: практические методы защиты

Вместо того чтобы полностью избегать покупок (что нереалистично), мы можем выработать здоровый, осознанный подход к потреблению. Вот конкретные методы, которые помогут определить, действительно ли вам нужна покупка или вами манипулируют:

Пятиступенчатая система принятия решений

- Правило 24 часов — отложите любую необязательную покупку минимум на 24 часа. Импульсивное желание к этому времени часто ослабевает.

- Метод «Трех вопросов» — перед покупкой спросите себя: «Как я жил без этого раньше?», «Что произойдет, если я не куплю это?», «Буду ли я использовать это через месяц?»

- Бюджетирование «обратной стороны» — переведите стоимость товара в часы работы: «Стоит ли этот гаджет 20 часов моей жизни?»

- Техника «Альтернативного использования» — представьте, на что еще вы могли бы потратить эти деньги, что принесло бы вам больше пользы или радости.

- Анализ полного жизненного цикла — учитывайте не только стоимость покупки, но и затраты на содержание, утилизацию и воздействие на окружающую среду.

По данным Бюро финансовой защиты потребителей США, люди, практикующие осознанное потребление, экономят в среднем 23% своего дохода по сравнению с импульсивными покупателями. Это превращается в существенную сумму на протяжении жизни.

Цифровая самозащита: блокировка маркетинговых воздействий

Значительная часть манипуляций происходит через цифровые каналы. Вот конкретные технические меры, которые помогут снизить маркетинговое давление:

- Используйте блокировщики рекламы для всех браузеров и устройств

- Настройте фильтры электронной почты для автоматической сортировки рекламных рассылок

- Регулярно очищайте cookies или используйте режим инкогнито для уменьшения персонализации рекламы

- Отключите уведомления от приложений, связанных с покупками

- Используйте VPN или специальные инструменты для ограничения отслеживания вашей активности

- Периодически устраивайте «цифровую детоксикацию» — дни полного отказа от социальных сетей и онлайн-шоппинга

Психологическая перезагрузка: изменение отношения к потреблению

Большинство маркетинговых тактик базируется на нашей уязвимости — страхе, неуверенности, желании статуса, стремлении к принадлежности. Укрепление психологической устойчивости — ключевой элемент защиты.

Практические шаги к психологической независимости

- Определите свои истинные ценности и потребности, отделив их от навязанных обществом и рекламой

- Практикуйте минимализм как образ мышления — «больше» не значит «счастливее»

- Разработайте собственные критерии оценки необходимости покупки

- Найдите источники самоуважения и статуса, не связанные с потреблением

- Исследуйте концепцию постматериализма и взаимосвязь между потреблением и личным счастьем

«Мы покупаем вещи, которые нам не нужны, на деньги, которых у нас нет, чтобы произвести впечатление на людей, которые нам безразличны.» — Дэйв Рамзи

Культура сопротивления: коллективные методы защиты

Индивидуальные меры важны, но системные изменения требуют коллективных действий. Вот несколько способов, как вместе противостоять агрессивному маркетингу:

- Поддерживайте законодательные инициативы по ограничению манипулятивной рекламы

- Участвуйте в сообществах этичного потребления

- Делитесь информацией о недобросовестных маркетинговых практиках компаний

- Поддерживайте бизнесы с прозрачной и честной маркетинговой политикой

- Обучайте детей и близких распознаванию манипулятивных тактик

От потребителя к осознанному пользователю

Маркетинг не исчезнет, но мы можем изменить свое отношение к нему. Осознанность, критическое мышление и понимание механизмов воздействия позволяют нам перейти от пассивного потребления к активному выбору.

Каждый раз, когда вы противостоите манипулятивной тактике и делаете осознанный выбор, вы не только сохраняете деньги, но и возвращаете себе контроль над своей жизнью. В мире, где нас пытаются превратить в предсказуемых потребителей, способность сказать «нет» становится актом освобождения.

Помните: компании нуждаются в вас больше, чем вы в них. Истинная свобода начинается с осознания, что большинство вещей, которые нам пытаются продать, нам на самом деле не нужны для счастья и полноценной жизни.

Глоссарий

- Нейромаркетинг

- Область маркетинговых исследований, изучающая сенсомоторные, когнитивные и аффективные реакции потребителей на маркетинговые стимулы. Использует технологии медицинской визуализации мозга для изучения реакций на бренды, рекламу и продукты.

- Психография

- Метод маркетингового исследования, направленный на изучение и классификацию потребителей по психологическим характеристикам, включая ценности, мнения, интересы, отношения и стиль жизни.

- Аналитика больших данных

- Процесс исследования огромных наборов данных для выявления скрытых корреляций, рыночных тенденций, предпочтений клиентов и другой полезной информации, используемой для принятия более эффективных маркетинговых решений.

- Микротаргетинг

- Маркетинговая стратегия, использующая данные потребителей и демографическую информацию для определения интересов конкретных людей или очень малых групп схожих людей и влияния на их действия.

- Даркпаттерны

- Приемы пользовательского интерфейса, разработанные с целью обмана или манипулирования пользователями, заставляя их делать то, чего они не хотели делать, например, подписываться на услуги или разрешать сбор данных.

- Осознанное потребление

- Подход к покупкам и использованию товаров, основанный на размышлениях о воздействии этих решений на личное благополучие, общество и окружающую среду.

- Минимализм

- Образ жизни и мышления, фокусирующийся на удалении излишеств и концентрации на том, что действительно важно. В контексте потребления — приобретение только тех вещей, которые приносят реальную ценность и пользу.

- Постматериализм

- Социально-философская концепция, предполагающая что общество, достигшее определенного уровня материального благополучия, начинает ценить нематериальные аспекты жизни выше, чем накопление материальных благ.

- Этичное потребление

- Практика покупки продуктов и услуг, которые были созданы этичным путем, с минимальным вредом для людей, животных и окружающей среды. Включает оценку условий производства, справедливости оплаты труда и экологической ответственности компаний.