Термометр, ты чей?

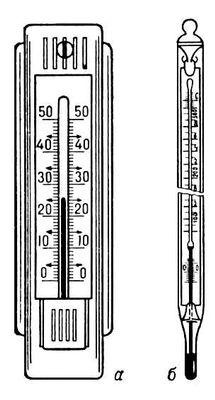

У современного бытового термометра — прибора, которым мы измеряем температуру, — конкретного автора нет. Мы можем говорить лишь о тех, кто предложил ту или иную шкалу, используемую в термометре. Так, в настоящее время применяются четыре шкалы: Цельсия (пожалуй, самая распространенная), Фаренгейта, Реомюра и Кельвина (используются в научных измерениях). Однако идея прибора, который если и не измерял температуру, то хотя бы ее оценивал, принадлежит известному итальянскому ученому Галилео Галилею. Он придумал термоскоп, представляющий из себя небольшой сосуд с очень узким горлом. В сосуд наливалась вода (примерно до половины), которая при нагревании от среды перемещалась по горлышку. Как видите, шкалы еще не было. Температуры сравнивались по высоте подъема столбика воды в термоскопе.

Само слово «термометр» ввел в оборот голландец К. Дреббель, изобретатель «дреббелева инструмента» для измерения температуры. Это было в 1636 году. Его термометр имел 8 делений и был газовым — при нагревании в нем расширялся воздух. Некоторый прогресс в деле измерения температуры можно усмотреть в работе Исаака Ньютона «О шкале степеней тепла и холода», где предлагалась шкала, состоящая из 12 делений.

Первый жидкостный термометр — на счету немецкого физика Г. Фаренгейта, который в 1709 году изготовил спиртовой, а в 1724 году ртутный приборы. Однако самая большая заслуга Фаренгейта заключается в том, что он одним из первых задумался о точности показаний термометров и попытался добиться ее, взяв несколько точек с известной температурой, которые и нанес на свою шкалу. За 0 градусов Фаренгейт принял самую низкую температуру холодной зимы 1709 года. Второй характерной точкой он взял температуру таяния льда, третьей — температуру человеческого тела и четвертой — температуру кипения воды. На его первом термометре было 212 градусов (32 градуса — таяние льда, 98 -нормальная температура тела человека, 212 — температура кипения воды). Шкала Фаренгейта (правда, 180-градусная) до сих пор популярна в США и Великобритании.

В России длительное время была в ходу шкала, предложенная в 1730 году французским естествоиспытателем Р. Реомюром. В ней было 80 делений, а диапозон температур примерно тот же, что и у Фаренгейта (от замерзания до кипения воды). Почти два века россияне пользовались этими термометрами, пока не перешли на шкалу Цельсия — ту, с помощью которой сегодня измеряет температуру почти весь мир. Эта 100-градусная шкала впервые появилась в 1742 году. Ее автор — шведский физик и астроном А. Цельсий.

Само слово «термометр» ввел в оборот голландец К. Дреббель, изобретатель «дреббелева инструмента» для измерения температуры. Это было в 1636 году. Его термометр имел 8 делений и был газовым — при нагревании в нем расширялся воздух. Некоторый прогресс в деле измерения температуры можно усмотреть в работе Исаака Ньютона «О шкале степеней тепла и холода», где предлагалась шкала, состоящая из 12 делений.

Первый жидкостный термометр — на счету немецкого физика Г. Фаренгейта, который в 1709 году изготовил спиртовой, а в 1724 году ртутный приборы. Однако самая большая заслуга Фаренгейта заключается в том, что он одним из первых задумался о точности показаний термометров и попытался добиться ее, взяв несколько точек с известной температурой, которые и нанес на свою шкалу. За 0 градусов Фаренгейт принял самую низкую температуру холодной зимы 1709 года. Второй характерной точкой он взял температуру таяния льда, третьей — температуру человеческого тела и четвертой — температуру кипения воды. На его первом термометре было 212 градусов (32 градуса — таяние льда, 98 -нормальная температура тела человека, 212 — температура кипения воды). Шкала Фаренгейта (правда, 180-градусная) до сих пор популярна в США и Великобритании.

В России длительное время была в ходу шкала, предложенная в 1730 году французским естествоиспытателем Р. Реомюром. В ней было 80 делений, а диапозон температур примерно тот же, что и у Фаренгейта (от замерзания до кипения воды). Почти два века россияне пользовались этими термометрами, пока не перешли на шкалу Цельсия — ту, с помощью которой сегодня измеряет температуру почти весь мир. Эта 100-градусная шкала впервые появилась в 1742 году. Ее автор — шведский физик и астроном А. Цельсий.

флаг

флаг печать

печать