839

飞行IL-76 MDK

下几个人的公司震耳欲聋的嚎叫4涡轮喷气发动机我blyuyuschih nesus满足苏联所有的男孩的梦想 - 空间(当然,几乎)零重力。在您从独特的IL-76 MDK的董事会报告。

13照片©安东·伊万诺夫

我在等待未知的。当然,我的知识缺乏,不能以我的祖先的无知相比:即使七十年前以为没有重力的心脏不能泵血,眼神专注,唾液和食物摄入,以及尿流。但我仍然不知道如何我的身体会有什么反应,剥夺平时G.也许我喜欢安泰来自希腊神话,从地球上汲取力量,并且收费是我离开了她,因为我已经完成?关于这样的想法在我脑海中盘旋,而我是在十几个冒险者去了一个小巴士到机场Chkalovsky的公司。

围栏混凝土栅栏巨大的领域从星城,其中飞机库,风中怒吼,2公里 - 首席俄罗斯空军飞机场。不能被删除,但在一般情况下,并没有什么:小飞机,大部分是那些吸引您的眼球,可能会请一些航空博物馆。例如,IL-18,这是不超过一半少一个世纪,在这里它是值得相当准备飞行。在此背景下,我们的IL-76 - 来自未来几乎是游客。

里面的飞机看起来莫名其妙地烧毁 - 没有座位,窗户也是如此,地板上铺着厚厚的垫子卡其色,它陷入了脚。我站在最重的降落伞,并听取指示。通过侧门和两个通过货舱尾部二:如果出现问题,我们应该迅速离开董事会“四面,”四流。

“当你在一个降落伞飞,看到那里的飞机将下降, - 说的教练,如果灾难刚刚排定的。 - 当你的土地,去他跌倒的地方,在那里你会找到“。

不仅如此,我从来没有从下沉的飞机上跳下来,我很担心这种差异:在我的肚子里挂20磅的降落伞分离自己,我不能(至少,把它,我不能放过紧卡宾枪不受外界援助),我们将飞越水 - 航班的弧形安全开普勒Pleshcheev越过湖面。会发生什么?而如果该驱动器和整个,因为这湖是不完全走出镇流器。

我相信,在几十年的飞行降落伞撤离更多的使用是没有必要的,我们会带他们不惜一切,当飞机达到所需的高度。我很高兴。

与包的失重

如果降落伞飞行的复杂性这个水平根据规约放,然后纸袋的必要性说的经验。甚至宇航员并不总是离不开他们:有些生病从一种类型的同事走在墙上。

整个事情在大脑中的一个小区域 - 即所谓的呕吐毒素。这对于一些讽刺意味,使我们相同的反应,并在发生中毒,当你需要摆脱有害食品,和滚动体。

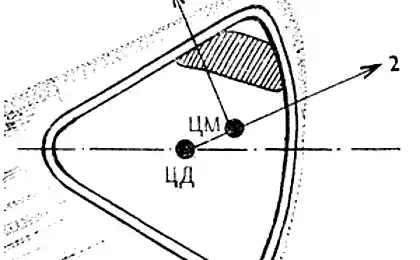

体位的变化捕捉碳酸钠小晶体,位于内耳的毛细胞受体(这就是著名的前庭系统)。现在的飞机起飞和头发正在下降,以及何时创建失重他会潜水的鼻子在地上 - 他们拉起。

但问题是,当这些“传感器”的信息开始从眼(其中看到自己不腾跃视野,并向外不为所动舱)接收的数据出现分歧,身体开始感到恐慌。这就是为什么那些谁是摇摆在船甲板上更容易,你可以看到发生了什么事情,而不是在客舱,其中相似的和平与宁静。

甲板上的飞机是不是,所以,坐,等待和张望。我的想法是由发动机显着的努力和超载的轰鸣声打断了。

许2G,那么现在我的体重地方160千克 - 是啊,如果人真的重量觉得这样我自己,我不羡慕他们:坐在墙边,我几乎不能抬起腿potyazhelevshy。奇怪的是,我的心脏(也就是现在,很显然,代替300克重达六百),继续尽可能多的冲击。但后来我虽然我不能翻下,本能地强抓住木梁在墙上使劲他的手,按他的身体到地板上的垫子。

我看到我的邻居都飞倒挂。而我呢?要我说,是不是失重的影响? “放松手” - 我听到教练的意见,并立即看到我的跑鞋(内脚,当然)怎么也上升到天花板。

第一次

不像无重力“飞机”空间,你不只是挂在空中,国际空间站的居民,努力向上 - 飞机,实际上下降。但是,这最后一个念头,这需要我 - 更重要的是,我体验到失重的第一时刻,是教官之一,占免提。每五秒钟,我们被告知多久已经持续了“模式”(不血腥,而“失重”) - 20秒,有必要去垫子再次,如果你是的,当然不希望失重停止的时候,你低着头你是挂在天花板上。 “二十,” - 说的话,我再按自己在地板上

。

从第一次的印象混合 - 这肯定是乐趣,但它是如此不同寻常,我不知道做什么用你的身体。看来razozhmesh手拿着板,就像一个气球,飞上天花板。控制你的身体没有在所有的工作。幸运的是,这个在机舱有导师(一为两位新人)。它们紧贴在垫在空气中的稳定性和扭曲游客之间的间隙的线的腿,它们在“篮球”(抛彼此穿过内部),并提供建议播放。

我举个例子,建议第二次试图站起来跳。后命令“模式”老实说,我做的工作,但结果是一样的:我发现自己头朝下

这无助混淆了我。唯一的可能以某种方式控制自己的空间位置 - 是坚持的东西。这是必要的松开手,我要飞到什么地方和神经通过失重年底发现自己在变化莫测的固体表科学家地方。但老师抓住我,把垫子上的时间,第二个模式的结束。

人类的损失

之后的第三种方法开普勒抛物线在机舱变得不那么幸福的笑脸。对于一个女孩谁第一个“山”后,跑到飞机的机头,以填补袋,其他ukachennye加盟。

我的邻居要求换地方坐下接近老师。也许他想知道如何最好在零重力飞行?我要加入对话,但我只看到他已经卖掉了他的早餐。嗯,这是不出意外的飞机操作此类飞行在美国叫呕吐彗星(«Blevalnaya彗星»)。

一般情况下,人们认为(和它甚至被实验证明),可以应付晕车恶心,固定心灵上多余的想法或行动(例如,做一些单调或试图解决一个难题)。但它是几乎不可能在飞机上,这是每5-10分钟上下跳跃。有可能会帮助前庭器官的培训。定期刺激性的机器,你减少了细胞的敏感性,但对我来说应该已经完成之前 - 最好是到15岁的时候,他终于结束了其发展。现在,对于那些单位经不起冒险的抛物线开普勒任务的测试变成了一种折磨。想象一下,在这种状态下就知道你会得到另外6“幻灯片»。

但是,嗯,这“活”的人少 - 多用于飞行的空间。有人在墙上,而新出生的苍蝇过去他超人(指导老师说,没有飞行是完全没有有人试图飞到构成的超级英雄 - 有些甚至在船上来的服装)。但三个同步翻腾在空中 - 教练开玩笑说,如果他发挥他们在相反的方向,他们三个都保证参加补充纸袋的行列

。

我听了,笑了,但我觉得我已经在我的喉咙上升。事实上,晕车 - 这是一种正常的反应异常情况,但现在我很羡慕猴子,海豹,羊,谁不动摇所有的猫。其中的人,也有那些谁从来没有动摇,但他们没有采取宇航员 - 人损害内耳,聋子。也有他们的拓地 - 他们大幅足以让他的头在车内感到恶心

。

当我专注于它的思想,进攻退守。

返回至G

最后,我或多或少习惯于怎样的制度:静静的倒挂,并梦想着自己的荣耀时刻通过下一张幻灯片在机舱supermenskogo飞行,但是......在第五模式的结束,我们被告知,更多的失重不会 - 与袋的人已经如此糟糕,飞行路线上的决定,现在接受医师。

我百感交集。在一方面,我很伤心,当我所有的圆满结束把它卖了。而且也不能保证我曾经在你的生活再次屹立不摇的感觉。另一方面 - 我已经有恶心的一个回合,可能通过一个或两个“幻灯片”我会梦见早期播种

。

登陆后,IL-76 MDK人出来在相同的蓝色工作服,但是有色人数:刷新那些谁在匆忙推出,绿色为那些谁不久前呕吐。我去了一些中间阶段:苍白和快乐。从它在我的生活,而事实上,它已经结束。

06

07

08

09

10

11

12

13

来源:

13照片©安东·伊万诺夫

我在等待未知的。当然,我的知识缺乏,不能以我的祖先的无知相比:即使七十年前以为没有重力的心脏不能泵血,眼神专注,唾液和食物摄入,以及尿流。但我仍然不知道如何我的身体会有什么反应,剥夺平时G.也许我喜欢安泰来自希腊神话,从地球上汲取力量,并且收费是我离开了她,因为我已经完成?关于这样的想法在我脑海中盘旋,而我是在十几个冒险者去了一个小巴士到机场Chkalovsky的公司。

围栏混凝土栅栏巨大的领域从星城,其中飞机库,风中怒吼,2公里 - 首席俄罗斯空军飞机场。不能被删除,但在一般情况下,并没有什么:小飞机,大部分是那些吸引您的眼球,可能会请一些航空博物馆。例如,IL-18,这是不超过一半少一个世纪,在这里它是值得相当准备飞行。在此背景下,我们的IL-76 - 来自未来几乎是游客。

里面的飞机看起来莫名其妙地烧毁 - 没有座位,窗户也是如此,地板上铺着厚厚的垫子卡其色,它陷入了脚。我站在最重的降落伞,并听取指示。通过侧门和两个通过货舱尾部二:如果出现问题,我们应该迅速离开董事会“四面,”四流。

“当你在一个降落伞飞,看到那里的飞机将下降, - 说的教练,如果灾难刚刚排定的。 - 当你的土地,去他跌倒的地方,在那里你会找到“。

不仅如此,我从来没有从下沉的飞机上跳下来,我很担心这种差异:在我的肚子里挂20磅的降落伞分离自己,我不能(至少,把它,我不能放过紧卡宾枪不受外界援助),我们将飞越水 - 航班的弧形安全开普勒Pleshcheev越过湖面。会发生什么?而如果该驱动器和整个,因为这湖是不完全走出镇流器。

我相信,在几十年的飞行降落伞撤离更多的使用是没有必要的,我们会带他们不惜一切,当飞机达到所需的高度。我很高兴。

与包的失重

如果降落伞飞行的复杂性这个水平根据规约放,然后纸袋的必要性说的经验。甚至宇航员并不总是离不开他们:有些生病从一种类型的同事走在墙上。

整个事情在大脑中的一个小区域 - 即所谓的呕吐毒素。这对于一些讽刺意味,使我们相同的反应,并在发生中毒,当你需要摆脱有害食品,和滚动体。

体位的变化捕捉碳酸钠小晶体,位于内耳的毛细胞受体(这就是著名的前庭系统)。现在的飞机起飞和头发正在下降,以及何时创建失重他会潜水的鼻子在地上 - 他们拉起。

但问题是,当这些“传感器”的信息开始从眼(其中看到自己不腾跃视野,并向外不为所动舱)接收的数据出现分歧,身体开始感到恐慌。这就是为什么那些谁是摇摆在船甲板上更容易,你可以看到发生了什么事情,而不是在客舱,其中相似的和平与宁静。

甲板上的飞机是不是,所以,坐,等待和张望。我的想法是由发动机显着的努力和超载的轰鸣声打断了。

许2G,那么现在我的体重地方160千克 - 是啊,如果人真的重量觉得这样我自己,我不羡慕他们:坐在墙边,我几乎不能抬起腿potyazhelevshy。奇怪的是,我的心脏(也就是现在,很显然,代替300克重达六百),继续尽可能多的冲击。但后来我虽然我不能翻下,本能地强抓住木梁在墙上使劲他的手,按他的身体到地板上的垫子。

我看到我的邻居都飞倒挂。而我呢?要我说,是不是失重的影响? “放松手” - 我听到教练的意见,并立即看到我的跑鞋(内脚,当然)怎么也上升到天花板。

第一次

不像无重力“飞机”空间,你不只是挂在空中,国际空间站的居民,努力向上 - 飞机,实际上下降。但是,这最后一个念头,这需要我 - 更重要的是,我体验到失重的第一时刻,是教官之一,占免提。每五秒钟,我们被告知多久已经持续了“模式”(不血腥,而“失重”) - 20秒,有必要去垫子再次,如果你是的,当然不希望失重停止的时候,你低着头你是挂在天花板上。 “二十,” - 说的话,我再按自己在地板上

。

从第一次的印象混合 - 这肯定是乐趣,但它是如此不同寻常,我不知道做什么用你的身体。看来razozhmesh手拿着板,就像一个气球,飞上天花板。控制你的身体没有在所有的工作。幸运的是,这个在机舱有导师(一为两位新人)。它们紧贴在垫在空气中的稳定性和扭曲游客之间的间隙的线的腿,它们在“篮球”(抛彼此穿过内部),并提供建议播放。

我举个例子,建议第二次试图站起来跳。后命令“模式”老实说,我做的工作,但结果是一样的:我发现自己头朝下

这无助混淆了我。唯一的可能以某种方式控制自己的空间位置 - 是坚持的东西。这是必要的松开手,我要飞到什么地方和神经通过失重年底发现自己在变化莫测的固体表科学家地方。但老师抓住我,把垫子上的时间,第二个模式的结束。

人类的损失

之后的第三种方法开普勒抛物线在机舱变得不那么幸福的笑脸。对于一个女孩谁第一个“山”后,跑到飞机的机头,以填补袋,其他ukachennye加盟。

我的邻居要求换地方坐下接近老师。也许他想知道如何最好在零重力飞行?我要加入对话,但我只看到他已经卖掉了他的早餐。嗯,这是不出意外的飞机操作此类飞行在美国叫呕吐彗星(«Blevalnaya彗星»)。

一般情况下,人们认为(和它甚至被实验证明),可以应付晕车恶心,固定心灵上多余的想法或行动(例如,做一些单调或试图解决一个难题)。但它是几乎不可能在飞机上,这是每5-10分钟上下跳跃。有可能会帮助前庭器官的培训。定期刺激性的机器,你减少了细胞的敏感性,但对我来说应该已经完成之前 - 最好是到15岁的时候,他终于结束了其发展。现在,对于那些单位经不起冒险的抛物线开普勒任务的测试变成了一种折磨。想象一下,在这种状态下就知道你会得到另外6“幻灯片»。

但是,嗯,这“活”的人少 - 多用于飞行的空间。有人在墙上,而新出生的苍蝇过去他超人(指导老师说,没有飞行是完全没有有人试图飞到构成的超级英雄 - 有些甚至在船上来的服装)。但三个同步翻腾在空中 - 教练开玩笑说,如果他发挥他们在相反的方向,他们三个都保证参加补充纸袋的行列

。

我听了,笑了,但我觉得我已经在我的喉咙上升。事实上,晕车 - 这是一种正常的反应异常情况,但现在我很羡慕猴子,海豹,羊,谁不动摇所有的猫。其中的人,也有那些谁从来没有动摇,但他们没有采取宇航员 - 人损害内耳,聋子。也有他们的拓地 - 他们大幅足以让他的头在车内感到恶心

。

当我专注于它的思想,进攻退守。

返回至G

最后,我或多或少习惯于怎样的制度:静静的倒挂,并梦想着自己的荣耀时刻通过下一张幻灯片在机舱supermenskogo飞行,但是......在第五模式的结束,我们被告知,更多的失重不会 - 与袋的人已经如此糟糕,飞行路线上的决定,现在接受医师。

我百感交集。在一方面,我很伤心,当我所有的圆满结束把它卖了。而且也不能保证我曾经在你的生活再次屹立不摇的感觉。另一方面 - 我已经有恶心的一个回合,可能通过一个或两个“幻灯片”我会梦见早期播种

。

登陆后,IL-76 MDK人出来在相同的蓝色工作服,但是有色人数:刷新那些谁在匆忙推出,绿色为那些谁不久前呕吐。我去了一些中间阶段:苍白和快乐。从它在我的生活,而事实上,它已经结束。

06

07

08

09

10

11

12

13

来源: