+22620.23

Рейтинг

61736.74

Сила

admin

Будущее здесь есть или как мы воспринимаем прогресс: к 5-летию одного пессимистического поста

Случайно наткнулся на один популярный в свое время пост, которому как раз исполняется 5 лет: «Будущего здесь нет или что останавливает прогресс». Содержимое этого поста именно сейчас представляется особо интересным, как показательный срез мышления сообщества по состоянию на конец прошлого десятилетия, который можно сравнить с сегодняшним днем и проанализировать — почему юзеры так думали, чего они не замечали и, главное, какие выводы мы можем сделать по поводу нашего сегодняшнего восприятия будущего и прогресса,

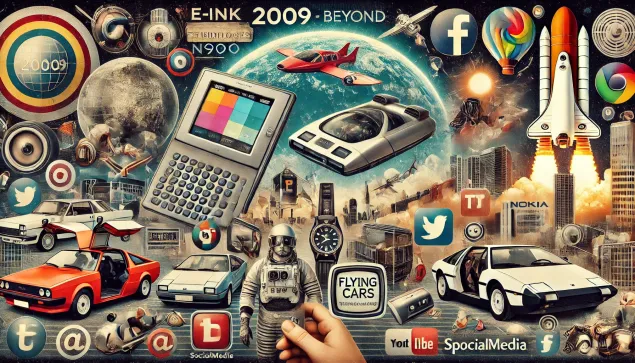

Итак, на дворе 2009 год — и мало кто еще знает, как эта цифра пишется словами по-итальянски. iPad еще даже не анонсирован. Продолжается мировой экономический кризис (хотя дно уже пройдено), а вдобавок к нему еще и свиной грипп. Еще вовсю продаются нетбуки, активно раздают и клянчат инвайты на Google Wave, среди смартфонов гики особо почитают Nokia N900 и мало кому может прийти в голову, что вскоре навернется не только проект Maemo, но и вся нокия. Зеленый робот уже сражается с яблоком за рынок, и уже вырисовалась концепция смартфона как платформы с магазином приложений, но мало кто еще понимает, насколько разрушительной она будет для устоявшегося мобильного зоопарка. Интернет и ИТ в целом довольно уже развиты, социальные сети завоевывают широкую публику вместе с играми про фермеров — самой горячей темой на тот момент — но еще никто никого не лайкает. И про птичек со свинками еще никто не знает. Мало того, еще практически неведомы такие вещи, как краудфандинг, «умные часы», фитнес-трекеры и сервисы для здоровья, MOOC и прочая образовательная движуха. Что-то где-то слышали про SpaceX, вообще «частный космос», «интернет вещей», Tesla (еще вызывает сомнения), 3D-принтеры, нейроинтерфейсы, а за упоминание «умного дома» на хабре еще можно отхватить минус… Отовсюду звучат мантры «модернизация» и «роисся вперде», а наряду с хабром набирает популярность Trendclub с коточасами из фильма «Назад в будущее», хотя популярность его без спонсорской поддержки окажется не очень долгой. Ну я надеюсь, многие еще помнят это безбашенное время.

И вот хабраюзеру Garyan приходят в голову пессимистические мысли, что все печально, ибо, понимаешь, мы до сих пор не вставляем в головы разъемы и не ездим на летающих машинах, и не потому, что прогресс до такого еще не дошел, а якобы из-за того, что мы все жуткие консерваторы, боимся нового и не хотим его осваивать, и поэтому, мол, обречены еще долго ползать по земле и всё такое. Ну в общем, сами по себе эти мысли не уникальные, интереснее примеры, которыми автор в 2009 году это иллюстрирует:

1) Так называемый летающий автомобиль Moller Skycar. К своему удивлению, я обнаружил, что впервые читал о нем не на мембране, а в журнале «А почему?» № 7 за 1991 год, только забыл об этом. Моллер по ходу пытается поставить свое детище «на крыло» уже лет 40, и пока получается не очень, хотя пиара немеряно. Автор же поста почему-то решил, что люди тупо не хотят покупать работоспособные летающие автомобили за копеечные $60к из-за своего консерватизма.

2) OCZ NIA — помните такую? Один из первых простейших нейроинтерфейсов, еще довольно глючный. И не особо популярный через год после выпуска — что дает еще +1 к пессимизму автора. Позже появятся Emotiv EPOC, NeuroSky — более интересные игрушки для гиков, хотя и сейчас, через 5 лет, они еще не стали чем-то таким же повседневным, как мышь. Но многие наверняка о них уже слышали или даже держали в руках. Короче говоря, эта технология находится еще на очень раннем этапе бытового распространения и до «точки перегиба» ей далеко.

3) Видеосвязь — в данном случае в мобильных телефонах (включая уже и смартфоны с 1 и 2 андроидом). А именно, низкая ее популярность по сравнению с обычной голосовой или вообще текстовой мобильной связью. Мол, фантасты напридумывали, как люди регулярно будут на полную общаться по видеофонам, а люди, суки, консерваторы — не хотят.

Что я могу на это сказать? Даже в 2009 году я смотрел на это явление противоположным образом: не люди остаются консерваторами, а наоборот — это у фантастов прошлого было ограниченное видение будущего, поскольку они отталкивались от своих тогдашних ценностей и потребностей. С нашей точки зрения это не будущее, а всего лишь забавная, не особо отлаженная экстраполяция прошлого. Когда эта неотлаженность начинает бросаться в глаза, «будущее» превращается в ретро, хоть и -футуризм.

Далее автор приводит еще два особо забавных по нынешним меркам примера:

4) Читалки с экранами e-ink (которые в допланшетную эпоху по сути олицетворяли переход с бумажных книг на электронные) — оказывается, на одном гламурном сайте в те времена провели опрос и значительная часть юзеров с большим скепсисом высказалась об идее покупки такого устройства. Но это по опросу, а что произошло в реальности, мы все видим по рынку планшетов и тенденции к увеличению экранов телефонов. И хотя бумажные книги еще в почетеу хипстеров, перспективы электронных уже не вызывают никаких сомнений.

Этот пример показывает, что консерватизм существует в основном в головах и склонен улетучиваться по мере практического освоения тех или иных технологий.

5) Сенсорный экран (в данном случае автор упомянул его вскользь на примере столов типа Surface — помните, когда это слово ассоциировалось исключительно с дорогими, громоздкими и крутыми решениями, а не с дорогими, но бестолковыми планшетами под WinRT?). Напомню, что планшетов как таковых тогда еще не существовало. Кстати, даже после анонса первого iPad на том же хабре шли ожесточенные споры, кому это вообще нужно и зачем:).

Итак, кто же в данном случае консерваторы?

Я сейчас покажу, почему считаю, что консерватизма больше в ретрофутуристичных шаблонах (то есть в самой идее, что будущее — это летающие машины, видеофоны, сплошное 3D и всё такое), чем в стремлении реальных людей к удобству и решению практических задач, и то, что Будущее 2.0 мало похоже на Будущее 1.0, никак не делает его менее будущим.

Вы когда-нибудь задумывались, почему примерно в середине 20 века будущее массово начали себе представлять именно так? Что машины будут летать, телефоны — показывать изображение, причем цветное и желательно трехмерное, еда будет в таблетках (хотя это относится к чуть более ранним попыткам прогнозов) и так далее? При этом мало кто из фантастов обращал внимание на ИТ и мобильную связь. Даже продвинутые футурологи очень редко описывали что-то похожее на наш сегодняшний интернет, и это было похоже на гигантскую медиабиблиотеку уже созданного кем-то контента, но представить что-то похожее на наши социальные сети и то, что в них происходит, они не могли.

Причина в том, что все эти представления о будущем были по сути экстраполяцией тогдашних потребностей людей с тогдашней психологией, имеющих определенный опыт использования определенных технологий. Это удобнее всего объяснить на примере видеотелефона.

Для человека прошлого телефон был еще довольно редкой, дорогой и не очень удобной возможностью связаться с другим человеком (особенно из другого города или страны), особенно если смотреть из нашего времени. Сегодня мы можем сделать это, где бы мы ни находились, если там есть мобильная связь. Но у человека 20 века такой опыт в принципе отсутствовал. Для него привычными были только два вида общения:

1) реальное. Нужно физически подойти к человеку, обратиться к нему надлежащим образом и поговорить (в европейской культуре — обычно глядя при этом ему в глаза, а не куда-либо еще). От возникновения идеи до реального контакта пройдет какое-то время, в зависимости от того, где этот человек находится;

2) телефонное. Нужно физически подойти к телефону и дождаться соединения. Опять же до контакта может пройти время — человек может отсутствовать там, где находится телефон.

То есть в любом случае для связи нужно было куда-то подойти и потратить время, иногда и деньги. При этом в реале столь затратный контакт оказывался зачастую более продуктивным, прежде всего за счет визуальных возможностей. Вся человеческая культура изначально была заточена именно под такое комплексное ресурсоемкое общение с невербаликой. Когда появился телефон, он представлялся убогим и неудобным. Но неудобным не из-за того, что его нельзя носить с собой, а из-за того, что собеседника не видно! Потому что опыт мобильной связи у человечества отсутствовал в принципе, а опыт «полного контакта», наоборот, доминировал! И когда к этому опыту добавился опыт дистанционной, но только голосовой связи, футуристы в своих мечтах захотели его объединить — то есть чтобы контакт был и полным, и дистанционным!

Им даже в голову не приходило, что на практике с освоением телефонной связи она все меньше будет восприниматься как суррогат «полного контакта», а начнет формировать собственную культуру голосового общения, а особенно с переходом на мобильность — сначала в виде радиотрубок, затем и полноценных сотовых — эта культура будет все больше дистанцироваться от «реала», наберет популярность такой асинхронный, бесшумный и поэтому удобный вид связи, как смс (хоть и самый дорогой в пересчете на байт!), а к моменту, когда технологии сделают возможной и видеосвязь — мобильную и копеечную! — она просто займет отдельную нишу, как и «реал», поскольку для значительной части задач будет достаточно текста или голоса. И главное, для нас в 21 веке это будет вполне комфортно!

В принципе, их можно было понять. Попробуйте представить мир, где у каждого есть возможность мгновенно начать сеанс телепатии на уровне потоков мыслей с высокой скоростью. Например, когда программисты обсуждают архитектуру какого-нибудь софта, насколько быстрым может стать обмен идеями и их развитие. И что в этом мире люди пользуются этой возможностью налево и направо так, как нас может шокировать. Ну например, транслируют происходящее у них в голове во время секса в сеть за деньги (или за бесплатно, а деньги берут за двустороннюю связь:)). Или не за деньги, а за лайки или какие-то еще экзотические услуги, выглядящие с нашей точки зрения бредовее некуда. В общем, примерно так для них в прошлом выглядел бы наш сегодняшний мир мобильной связи, широкополосного интернета, социальных сетей и скайпа. Представьте, какие интеллектуальные усилия требовались, чтобы хотя бы вообразить такой мир в те годы. Не говоря уже о том, что фантастика такого рода была бы трудной для восприятия, скучной, непопулярной или оскорбляющей «традиционные ценности» тех лет. Гораздо проще вообразить видеофон или факс на каждом углу: «McFly, YOU ARE FIRED!»

Кто же консерватор? 14-летняя лирушница вэкашница, которая отправляет в день 90 смс, звонит 9 чувакам и еще перед одним раздевается в скайпе за вебмани, или скорее тот, кто думал, что она будет исключительно по стационарному видеофону обсуждать домашние задания?:)

Будущее 1.0 — это о том, чего мы хотели вчера.

Будущее 2.0 — это о том, чего мы будем хотеть завтра. Это труднее представить, но это имеет гораздо больше общего с реальным завтрашним днем.

Предвосхитить будущее в понимании 2.0 способны те, кто умеет абстрагироваться от сегодняшних и вчерашних потребностей и не воспринимать их так, будто они такими будут всегда. В этом я в корне не согласен с автором из 2009 года, который утверждал, что будущее делают те потребности, которые уже существовали в прошлом. Хотя на самом базовом уровне их можно свести к одной из нескольких общих категорий (или даже двух, например «материальные» и «нематериальные»), в данном случае важно, какую форму примет их эволюция. Будет ли потребность в связи проявляться в виде «полного контакта» или же по отдельным каналам текста и голоса; какие потребности в дальнейшем будут удовлетворяться нейроинтерфейсами, 3D-печатью, краудфандингом или теми же летающими автомобилями.

Пример консерватизма фантастов и футурологов прошлого в отношении видеофонной и мобильной связи — не единственный. Еще более показательна эволюция продолжительности жизни и репродуктивного поведения людей в научной фантастике, социально-экономических и просто отношений и то, как эти вещи зачастую преподносились авторами 20 века.

Казалось бы, задача научной фантастики — исследовать самые разнообразные сценарии развития технологий как угодно радикально. В НФ-произведениях люди летают на самых разнообразных кораблях между звездами и галактиками, путешествуют во времени, по альтернативным измерениям и т. д., сталкиваются с какими угодно экзотическими искажениями физики. Но при этом они ведут себя, как будто хронически застряли в каких-то 1950-х годах. В западной фантастике это охватывает в том числе и социально-экономические отношения, в советской они эволюционируют в сторону коммунизма, но более глубинная психология остается той же. Пожалуй, только Лему удалось разогнать фантастическое воображение до чего-то более интересного, хотя и он — человек своего времени.

В частности, при всей склонности к описанию сколь угодно замысловатой экспансии человечества в пространстве, фантасты 20 века почему-то с большой неохотой описывают такое банальное направление, как увеличение продолжительности жизни. Зачастую у них бессмертные или очень долго живущие персонажи носят враждебный или «чуждый» характер, часто подчеркнуто противопоставляются «обычным» людям. То же самое касается модифицированных людей, мутантов, киборгов, людей с усиленным интеллектом и т. д. Если же фантаст по какому-нибудь аспекту проявляет конструктив, то другие либо критикует, либо игнорирует. Что касается футуристов-визионеров, показателен пример, который описывал один из наиболее радикальных футурологов прошлого века FM-2030 — когда он на конференции таких же отборнейших футуристов-радикалов где-то в 1960-х спросил, кто из них хотел бы жить в разы дольше, то поднялись считанные единичные руки. Правда, к 80-м таких уже было больше (в соответствующих кругах). Ну а в фантастике только недавно, в 21 веке, начали появляться произведения, в которых сверхдолгожительство и другие существенные изменения человека подаются в конструктивном ключе, и не обязательно в «менторском», когда более продвинутые ультимативно тащат за собой отстающих, а более комплексно. У меня есть некоторые соображения, почему это начало происходить именно сейчас, но это отдельная тема.

В данной же теме сделаем вывод, что существуют, вероятно, какие-то предсказуемые баги в восприятии ожидаемого будущего большинством людей, завязанные на их текущий образ жизни, практический опыт, биологические, социальные и технологические реалии, которые направляют их мысли о будущем в одних направлениях (видеосвязь, 3D), в то время как реальность со временем движется в других (мобильная связь, смс). И что можно в принципе предвосхитить эту реальность в большей мере, чем большинство людей, если уметь абстрагироваться, мыслить комплексно и идентифицировать источники текущих потребностей и потенциальные драйверы их эволюции. А при чем здесь дальний космос и ультрадолголетие, я расскажу в следующий раз.

В заключение порекомендую перечитать комменты 5-летней давности (лучше в мобильной версии, там НЛО не закрыты:)) и удивиться пессимизму сообщества и массовым заблуждениям (по сравнению с сегодняшним днем), а заодно вспомнить, сколько у нас всего нового появилось за эти 5 лет.

До встречи в будущем!

Возобновляемая энергия — самая большая часть электроэнергии Шотландии

Black Friday на Amazon

День Благодарения конечно не «наша» культурная традиция, но жители стран бывшего СССР известны привычкой использовать любой повод, чтобы «устроить себе праздник». Чего стоят только Хелоуин и День влюбленных… Однако именно День Благодарения, а точнее Черную Пятницу, неразрывно ему следующую, можно «отпраздновать» с пользой, сделав действительно нужные приобретения на традиционных распродажах. Так чем же могут порадовать себя гики? Ниже следуют интересные варианты потенциально выгодных покупок на Амазоне, возможно кому-то они помогут в выборе.

Читать дальше →

Читать дальше →

Маленькие секреты большой экономии

Почему 16 байт достаточно для сохранения игры, и другие мелочи

Пятьдесят и сто лет спустя у программистов будут всё те же проблемы: им будет очень сильно не хватать объёма доступной памяти для реализации всего, что хочется.

25 лет назад игровые картриджи содержали 64—128 килобайтов памяти, но каким-то образом этого объёма хватало, чтобы уместить игру на десятки часов геймплея. Сегодня 128 килобайт — это размер маленькой JPEG-картинки, а о том, что доступно в современном бытовом компьютере, в эпоху Super Mario Bros. даже не приходилось мечтать.

Там были и музыка, и звуки, и неплохая по тем временам графика. Да, некоторое можно было делать с помощью того, что уже было в игровой приставке или компьютере, но в основном приходилось идти на различные ухищрения, чтобы уместить в эти скромные возможности огромное количество звуков, музыки, анимации, изображений и игровых алгоритмов. Как же это удавалось разработчикам тех лет?

Основной секрет: игры писались на ассемблере, то есть приходилось почти напрямую указывать процессору, какие операции нужно производить. Это и причина, и следствие: было бы трудно работать над крупными проектами, написанными на таком низком уровне.

Другая маленькая деталь: многое программное обеспечение нужно писать так, чтобы его мог править и исправлять другой программист после тебя. Разработчикам игр под Atari 2600, Sega Master System, NES и SNES и даже под более поздние консоли конца 90-х типа PlayStation 1 или Nintendo 64, беспокоиться было не о чем: зачем кому-то за пределами команды знать, как работает продукт? После выпуска ничего уже не исправить, патч на картридж не накатишь. Наоборот, было предпочтительнее избегать всяких хакеров, выпускавших чит-системы, например, Game Genie. Игры имели почти полный контроль над консолью безо всяких операционных систем, поэтому не требовалось многослойной архитектуры, которую запихивают во все современные продукты для улучшения независимости от программных и аппаратных средств.

Основные приёмы включают максимальное повторное использование кода, одна и та же функциональность использовалась снова и снова. То же самое происходило и с данными: ИИ, графикой, музыкой, звуками, их лишь незначительно изменяли для создания иллюзии разнообразия. Игры могли генерировать код и данные, нужные для исполнения, но это усложняло отладку. Избегалось использование бессмысленно больших массивов. Часто писались собственные библиотеки.

Читать дальше →

Пятьдесят и сто лет спустя у программистов будут всё те же проблемы: им будет очень сильно не хватать объёма доступной памяти для реализации всего, что хочется.

25 лет назад игровые картриджи содержали 64—128 килобайтов памяти, но каким-то образом этого объёма хватало, чтобы уместить игру на десятки часов геймплея. Сегодня 128 килобайт — это размер маленькой JPEG-картинки, а о том, что доступно в современном бытовом компьютере, в эпоху Super Mario Bros. даже не приходилось мечтать.

Там были и музыка, и звуки, и неплохая по тем временам графика. Да, некоторое можно было делать с помощью того, что уже было в игровой приставке или компьютере, но в основном приходилось идти на различные ухищрения, чтобы уместить в эти скромные возможности огромное количество звуков, музыки, анимации, изображений и игровых алгоритмов. Как же это удавалось разработчикам тех лет?

Основной секрет: игры писались на ассемблере, то есть приходилось почти напрямую указывать процессору, какие операции нужно производить. Это и причина, и следствие: было бы трудно работать над крупными проектами, написанными на таком низком уровне.

Другая маленькая деталь: многое программное обеспечение нужно писать так, чтобы его мог править и исправлять другой программист после тебя. Разработчикам игр под Atari 2600, Sega Master System, NES и SNES и даже под более поздние консоли конца 90-х типа PlayStation 1 или Nintendo 64, беспокоиться было не о чем: зачем кому-то за пределами команды знать, как работает продукт? После выпуска ничего уже не исправить, патч на картридж не накатишь. Наоборот, было предпочтительнее избегать всяких хакеров, выпускавших чит-системы, например, Game Genie. Игры имели почти полный контроль над консолью безо всяких операционных систем, поэтому не требовалось многослойной архитектуры, которую запихивают во все современные продукты для улучшения независимости от программных и аппаратных средств.

Основные приёмы включают максимальное повторное использование кода, одна и та же функциональность использовалась снова и снова. То же самое происходило и с данными: ИИ, графикой, музыкой, звуками, их лишь незначительно изменяли для создания иллюзии разнообразия. Игры могли генерировать код и данные, нужные для исполнения, но это усложняло отладку. Избегалось использование бессмысленно больших массивов. Часто писались собственные библиотеки.

Читать дальше →

Месяц, чтобы изменить жизнь к лучшему

Итак, на каждую неделю плана — три задания, которые надо внедрить в свою жизнь. И оставаться с ними на протяжении всего месяца. В идеале — и дольше, но тут уж решать вам.

Неделя 1. Чистка тела и сознания

•Ранний подъем, около 6 утра. Тут же появляется время для себя, которого никогда не хватает в течение дня. Следствие — тишина и покой, можно не отвлекаясь заниматься своими делами, пока домашние спят. Это идеальное время для утренних практик, для настройки тела на то чтобы прожить этот день на 100%. Лень, нежелание рано вставать — это совсем не показатель усталости. Для меня это показатель того, что не хочется жить свою жизнь. Зачем вставать из постели — там снова хмурое утро, метро, пробки, работа… Вот если бы первой мыслью было «скорей бы утро — новый день!»? Согласитесь, вряд ли с таким ощущением ранний подъем будет проблемой. Так вот, оказывается, работает это в обе стороны. Жизнь играет всеми красками и искрится — будете легко вскакивать по утрам. Или… Будете легко вскакивать по утрам — и жизнь заискрится!•Облегченное питание. Для грядущих перемен нам потребуется колоссальный объем энегрии. Вероятно, сейчас она расходуется на то, чтобы поддерживать наш организм в нормальном, функционирующем состоянии, вопреки влиянию вредных привычек, тяжелой жирной пищи, выпечки, сладкого… У каждого есть свой список этих слабостей, нужное подчеркнуть. Точнее, вычеркнуть. Вы можете сами выбрать тот вид питания, который вам кажется правильным. Я верю в вегетарианство и сырую еду. Но одно знаю точно: вредные привычки, сладкие газировки, полуфабрикаты, джанк-фуд не вписываются ни в одну концепцию здорового питания. Поэтому все это — исключить. Порции — уменьшить, и не наедаться перед сном. В остальном — слушать свой организм или диетолога. Самое главное — не нагружать себя сверхзадачами по выведению и перевариванию токсинов. Наоборот, стоит максимально облегчить его участь, кормить легкой, здоровой, вкусной пищей. Ему будет счастье, а вам — энергия для действий.

•Спорт. Это мое любимое и самое обязательное. Не устану повторять — тонус и здоровье физического тела — обязательное условие для здоровья духовного. А движение, как известно — жизнь. Так вот, чтобы пробудить жизнь (и дух) в уставшем теле, надо его расшевелить! Любым подходящим вам способом. Мои варианты — йога, бег и танцы. Старайтесь каждый день двигаться больше, в любом виде: плясать перед зеркалом, собираясь на работу; отказаться от лифта и ходить по лестнице; устраивать полноценный воркаут в спортзале, не важно.

Неделя 2. Чистка пространства, дел и окружения

•Чистка пространства. Выбрасываем все! Запихнуть на антресоли — не считается. Наводим порядок во всех углах, на всех столах, во всех шкафах, во всех местах. Подумайте — каждая вещь в вашем доме забирает не только кусочек места, но и кусочек вашей энергии. Каждая, даже самая маленькая! Она того стоит? Я в свое время так увлеклась этим методом, что вынесла на помойку почти все свои вещи. Оставляйте только действительно полезные и нужные вещи, вещи которые вас радуют, которые вдохновляют, которые вы любите. Тонкий момент — если вы до сих пор храните мишку, которого подарил любимый на 14 февраля 1998 года, а с любимым давно расстались — таким «позитивным» воспоминаниям не место рядом с вами. Избавляйтесь, не думая! Увидите — дышать станет легче. Особенно если вытереть везде пыль и помыть пол.

•Чистка дел и обязательств. Вспомните, сколько лет вы собираетесь подучить английский. А сколько обещаете заехать в Ново-Гадюкино к тете Маше? А сколько пунктов из предновогоднего плана вы годами переносите в каждый свежий список? Вспомните все подобные обещания, данные себе и другим. И решите, что с ними делать. Вариантов, собственно, два: (1) сделать, (2) отказаться от них насовсем, навечно вычеркнуть из вашего списка. Но если не можете вычеркнуть тетю Машу — езжайте прямо завтра. Делайте дела, вместо того чтобы таскать за собой груз ответственности и неудовлетворенности собой же.

•Чистка окружения. Закончить все отношения, которые тянут вас назад, ввергают в депрессию. Отказаться от общения с теми, кто вечно критикует и вечно всем недоволен. С теми, с кем не осталось ничего общего. С теми, у кого нечему научиться. И научиться уходить, научиться говорить «нет». Разрешить себе быть «неблагодарной», «невоспитанной», «сумасшедшей», «стервой» — если такова цена свободы. Исключение — родители. С ними, на мой взгляд, нужно отношения налаживать. Как бы тяжело это не было.

Неделя 3. Планы, цели и мечты

•Записывать и выполнять планы. У нас же как раз остался список дел с предыдущей недели. Как он вам? Вызывает радость, энтузиазм и желание немедленно засучить рукава? Если нет, возможно, стоит вычеркнуть из него еще несколько пунктов. Или — выполнить их, и затем вычеркнуть. В обоих случаях вас ждет прилив сил и желания жить. А еще — дописать то, что заставляет все внутри замирать в предвкушении. Вспомнить, что вы любите, или любили когда-то. Не забывайте планировать не только работу и деньги, но и отдых, время с друзьями и любимыми, время на себя (этот пункт вечно все забывают). Нужно написать такой план, который захочется выполнить, от которого будут дрожать коленки и чесаться руки. Все — одновременно. Написать из своей жизни книгу, которую вам самим было бы интересно прочитать. А уже к этой книге добавить конкретные сроки и конкретные шаги.•Список невероятностей. Одно из самых любимых моих упражнений. Упражняюсь в нем до сих пор, и с каждым разом все наглее становлюсь (хотя казалось бы, куда уже?). Заключается оно вот в чем: написать список своих мечт, которые не сбудутся никогда. Ну, таких крутых и настолько запредельных, что в их исполнение не верится от слова совсем. К ним можно отнести мировое господство и желание подняться на Эверест (а вам уже 89 лет). Отключайте критика и представьте, что все возможности мира у ваших ног, надо только щелкнуть пальцами.. Есть время, деньги, любые нужные связи, есть все таланты которые нужны. Чего бы бы хотели? К слову, мой первый список несбыточного, написанный в феврале 2014 года, на сегодняшний момент сбылся целиком. И мне до сих пор смешно от того, насколько скромные делания мне тогда казались «невероятностями».

•Планировать ежедневно. Каждый вечер писать план на следующий день. Короткий, примерный, какой угодно — но план должен быть. И с вечера — это важно. Даже если на следующий день вы ни разу не вспомните про существование этого плана, ваша производительность повысится в разы. Проверено! И еще: не забывайте заглядывать в глобальный план и задавать себе вопрос — туда ли вы движетесь? А куда? А движетесь ли вы вообще куда-нибудь? А почему?

Неделя 4. Расширяем границы

•Попробовать жить иначе. В самых что ни на есть мелочах. Пойти на работу новой дорогой. Зайти в незнакомое кафе или в очень дорогой магазин. Попробовать новый вид спорта. Попробовать делать то, что вы никогда не делали. Каждый день, занимаясь привычными делами, спрашивать себя — что прямо сейчас я могу сделать немного иначе? Нужно создать у себя привычку пробовать новое, постепенно уходить с проторенных троп.•Выходить из зоны комфорта. Конечно, все предыдущие пункты, если вы и правда их выполнили — уже неслабый выход из зоны комфорта. Но здесь мы пойдем дальше, посмотрим в глаза своим страхам. И не только посмотрим, но и сразимся с ними. Тут я сторонник радикальных методов. Боитесь высоты? Идем прыгать с парашютом. Боитесь шефа — идем к шефу со свежими рацпредложениями. Боитесь незнакомых компаний — вперед на вечеринку, в незнакомую компанию. И в одиночестве, чтобы не прятаться за разговорами с подружкой/приятелем. И учимся в таких вот полевых условиях.

•Отдыхать. А вы как думали — только работать? Только отдых с обязательным выходом из дома, обязательным отключением интернета, и обязательно в одиночестве. И обязательной (и честной!) обратной связью самому себе. Что это было? Как все прошло, какие изменения произошли? И как жить дальше, после всего этого?

То что ожидает вас в середине этого пути (не говорю в конце, ибо это бесконечная дорога) превзойдет ваши ожидания. Выполняя эти (простейшие!) вещи ежедневно, встраивая их в свою жизнь, вы почувствуете гармонию, всемогущество, увидите свет в конце тоннеля и тропинку, которая укажет верный путь. И со временем она превратится в дорогу.

Правообладатели разорили Кима Доткома

На 3D-принтере напечатали контактные линзы со встроенным OLED-дисплеем

Будущее и настоящее нейроимплантов и нейроинтерфейсов

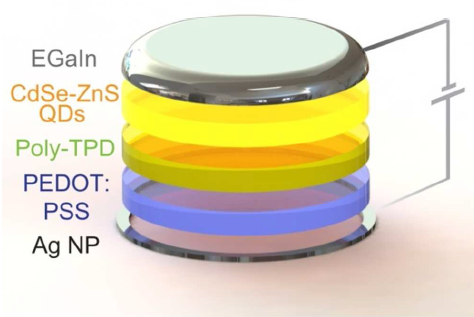

Небольшая заметка о принципах работы, текущих технических ограничениях и возможном будущем нейроимплантов в частности и нейроинтерфейсов вообще.

Думаю для большинства не секрет, что нейроимплант — это уже реальность. Например: Кохлеарный имплантат. Есть бионические протезы и импланты для восстановления зрения.

Очень впечатляют видео с Найтжелом Экландом, натурально Deus EX:

Но с другой стороны, при таких очевидных успехах в протезировании, почему в плане передачи информации через нейроинтерфейс нынешний уровень — это «передавать лишь несколько бит информации в минуту»?

Казалось бы, то в реальном времени научились управлять бионическим протезом (да ещё с обратной связью в виде ощущений), то вдруг — еле-еле получается передать информацию?

Такая существенная разница возникает из-за того, что в одном случае работа идет с периферической, а в другом — центральной нервными системами.

В первом случае все относительно просто. Есть пучки нервов и достаточно хорошая модель (понимание) их работы. В случае с мышцами — есть импульс, есть сокращение мышцы, и наоборот. Передача ощущений — тоже «простая», путем присоединения к существующим нервам как к «портам». С кохлеарным/зрительными имплантами — примерно тоже самое.

Читать дальше →

Думаю для большинства не секрет, что нейроимплант — это уже реальность. Например: Кохлеарный имплантат. Есть бионические протезы и импланты для восстановления зрения.

Очень впечатляют видео с Найтжелом Экландом, натурально Deus EX:

Но с другой стороны, при таких очевидных успехах в протезировании, почему в плане передачи информации через нейроинтерфейс нынешний уровень — это «передавать лишь несколько бит информации в минуту»?

Казалось бы, то в реальном времени научились управлять бионическим протезом (да ещё с обратной связью в виде ощущений), то вдруг — еле-еле получается передать информацию?

Такая существенная разница возникает из-за того, что в одном случае работа идет с периферической, а в другом — центральной нервными системами.

В первом случае все относительно просто. Есть пучки нервов и достаточно хорошая модель (понимание) их работы. В случае с мышцами — есть импульс, есть сокращение мышцы, и наоборот. Передача ощущений — тоже «простая», путем присоединения к существующим нервам как к «портам». С кохлеарным/зрительными имплантами — примерно тоже самое.

Читать дальше →