913

0.2

2015-07-04

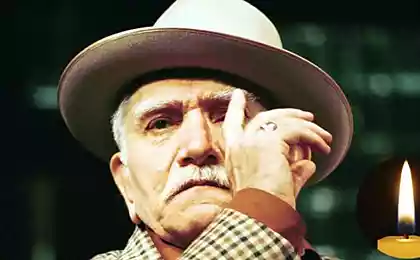

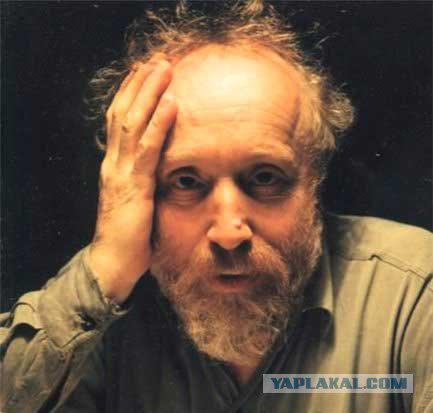

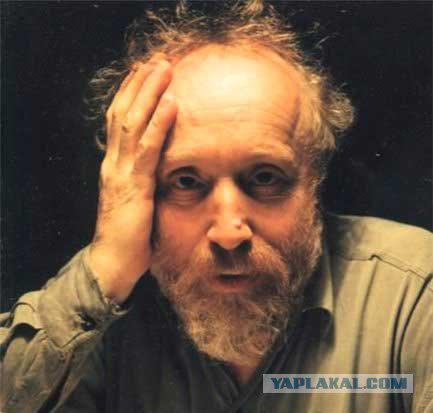

С днем рождения, Юрий Борисович Норштейн!

6 фото + текст

via 1 via 2

День рождения автора лучшего мультфильма всех времен и народов — «Ежик в тумане»

«В детстве, когда я тяжело болел, мне являлся один и тот же сон. Будто бы в черноте стоит плотным параллелепипедом стопка тончайшей бумаги высотой около метра. И я должен быстро и аккуратно, листик к листику, переложить всю стопку бумаги на другое место». «Я стараюсь сделать это как можно быстрее, но стопка не уменьшается ни на один листик, а рядом новая почти не утолщается. Позднее, оказавшись в мультипликации, имея дело с калькой, на которой рисовались компоновки движения, я не раз возвращался к детскому сну». Это — фрагмент из автобиографии Юрия Норштейна.

Для чего занимаются люди искусством? Прежде всего — просто жажда, неуемная жажда. Потом — что-то узнать через то, что ты сам делаешь. Это как игра ребенка: он играет, играет и наконец-то приходит к результату. Ты тоже приходишь к результату и сам себе говоришь: «Так вот как это было». На самом деле ты проходишь тайный путь и постепенно на этом пути что-то открываешь. Будто из тумана идешь, и постепенно из «нефокуса» все становится четким. Когда я начинаю какую-то работу, у меня никогда не бывает ощущения, что мне весь путь ясен. Почти все неясно. И в этой неясности есть своя красота постепенного приближения к тобой же поставленной истине, которая неизвестно где находится. И этот момент — он невероятен. Он, образно говоря, расширяет грудную клетку. Он дает тебе совершенно другое дыхание. Как это происходит?

Что может решить успех или определенность твоей работы? Я бы обозначил так: единство цели, то есть ты не знаешь, к чему ты выйдешь, но некое тайное ощущение цели в тебе должно быть. Причем это не всегда возможно сформулировать. Известны парадоксы литературные: классический пример Пушкина, когда он говорил: ": какую штуку удрала со мной Татьяна" — вышла замуж. Думаю, такое состояние преследует любого человека. Это более нормально, чем придумать до конца все, а потом пройти этот путь. Хотя, знаете, бывают такие озарения, когда какие-то куски фильма вспыхивают как мгновение. Весь кусок от начала до конца, только остается его записать «раскадровкой». Такое состояние приходит, когда ты уже в хорошей форме, разогрет предыдущей работой, — то есть все месяцы труда пошли в эту топку. Но на самом деле это довольно нудный многоступенчатый путь по фильму со всеми придаточными предложениями, с вычеркиванием, с выбрасыванием кусков, потом заново возвращение к ним — неприятный путь.

Как между людьми, коллективно занимающимися творчеством, происходит передача замысла. Картинка режиссера и картинка, например, художника-мультипликатора, как они могут сойтись? Это и есть самый болезненный момент. Хорошо, если тебе повезло и рядом с тобой оказался человек, которого ты знаешь наизусть. Он по какой-то детали, по твоим словам уже знает, о чем идет разговор. У нас была такая гармоническая пара с Сашей Жуковским. (Указывает на черно-белую фотографию, запечатлевшую двух счастливых людей.) Вот видите, он на фотографии — кинооператор, с которым мы снимали «Ежика в тумане» и «Цаплю и журавля». Он умер четыре года назад, и для меня это страшная потеря. Это выше дружбы — то, что между нами происходило. Мы с Сашей работали много лет, и это было изумительно просто, невероятная гармония.

Наверное, в большой степени мне повезло с художником Франческой Ярбусовой, поскольку она моя жена. Но с другой стороны, правильно вы сказали: одна матрица и другая — они должны сойтись. Тут не происходит гармонии, иногда происходит такой скандал, такой крик, такое бешенство. Это я сейчас спокоен, а когда я разговариваю с художником и он меня не понимает, и снова приходится объяснять — и он опять не понимает, и опять тупо делает что-то свое, то, в конце концов, тут все средства хороши. Без рукоприкладства, правда. Но как происходит этот обмен? Это как две ладони, между которыми возникает какое-то поле: Первые черновые наброски всегда делаю я: раскадровки, композиции какие-то. Причем они для меня, для самого, где-то там в таком тумане, что иногда просто неким тоном делаешь их. Здесь пятно, и здесь. И вот тут начинает постепенно обстукиваться одно восприятие о другое. Возникает какая-то моя идея, какое-то быстро нарисованное действие. Следом художник предлагает что-то свое. Так одно пятно превращается в персонаж. И дальше я начинаю с этим персонажем мысленно, или на рисуночке, работать. А как он будет играть? И вдруг появляется какая-то деталь, которая дает ему какую-то черту, потом другую — персонаж обретает конкретность. Идет долгий обмен между мной и художником. Но если не происходит обмена, если художник упорствует, это вовсе не означает, что он не прав. Вполне может быть, что и я не прав.

Режиссер Юрий Норштейн ходит по студии босиком. Это не поза. Это существующее положение вещей: его студия — это его дом, в котором более двадцати лет автор лучших мультфильмов всех времен и народов — «Ежика в тумане» и «Сказки сказок» — молчаливо снимает свой очередной фильм по повести «Шинель».

Почему «Шинель»? Гоголевский текст Норштейн считает таким же фундаментальным произведением, как и любую главу из Библии. «Фундаментальность» — любимое слово из лексикона Норштейна, наиболее полно отражающее его отношение к жизни, стремление во всем дойти до сути. Незавершенный фильм режиссера — больше чем шедевр. Сделанная вручную фундаментальная работа, в мельчайших деталях воссоздающая эпоху и тонкость психологических портретов персонажей.

-Страха, что нечего будет делать, когда вы закончите «Шинель», не возникает?

Есть такая картинка, моя любимая: идет огромный тигр, стоят два маленьких охотника с ружьями, и один другому говорит: «А как мы его понесем?» (Заразительно смеется.) Так вот, что мне думать о том. В свое время, если буду жив-здоров. Если будет все нормально с головой — не стану идиотом, то придут новые идеи. У меня на самом деле этих фильмов в голове много, тут речь должна идти о том, хватило бы жизни. В конце концов, здесь не стоит вопрос, какие фильмы делать, перед тобой вопрос, в чем ты для себя видишь смысл жизни.

— И в чем же вы видите смысл жизни?

— Знаете что, на этот вопрос никто односложно не ответит. Но то, что могу сказать, — что на самом деле смысл в любви, это совершенно очевидно. В любви и сопричастии.

— Это надо чувствовать, конечно.

— Это надо пережить. Вот и все.

В анимации Норштейн использует специальную технику многоярусной перекладки изображения, что придаёт мультфильмам эффект трёхмерного изображения, и наотрез отказывается пользоваться анимационной компьютерной графикой.

— ЧТО такое сделать фильм? Это вытаскивать из себя, отсюда (показывает на сердце. — М. М.) картинки, а не оттуда (показывает на лоб. — М. М.). Фильм должен «прошивать» тебя насквозь. Я не знаю, есть ли в моих фильмах кадры, которые не были бы чувственно связаны с моей жизнью. Даже чтобы понять, в каком ритме падает в кадре снег, нужно прислушаться к ритму работы сердечной мышцы. Вот это чувство жизни должно быть… Раньше о нем не давали забыть дети, теперь внуки. Если выходишь на улицу и не чувствуешь, как пахнет листва, не видишь, как пузырятся лужи, как старуха в магазине пересчитывает мелочь, оглядывая прилавки, — тебе делать в искусстве нечего. И обязательно нужно смотреть, просто смотреть на произведения великого искусства живописи. Очень прочищает мозги, исчезает зависть, пропадает истерика по поводу себя, любимого.

И еще необходимо смотреть немое кино, театр кабуки, клоунаду, Чаплина, пантомиму, балет. Движение, жест выразительнее слова. Я понимаю, что на компьютере многое делается очень легко, но я не стану им пользоваться. Сплошь синтетика. Вода в полиэтилене. Толстой сказал о родниковой воде: «А коли со щепочками — то она еще чище». Что-то в этом роде — «со щепочками». Мультипликация для меня — вот как в детстве я смотрел сквозь объектив «Фотокора» и видел другой мир.

Для меня свет — персонаж фильма. Это плоть, вещество, нематериальный мир. Неслучайно мы говорим — «тот свет», «на том свете», а не «в темноте». В детстве я жил в коммунальной квартире. Там был длинный коридор, в открытую дверь ослепительное солнце входило в коридорную тьму. Я до сих пор помню то ощущение сердечной дрожи, что вот сейчас ты перешагнешь эту грань и попадешь в свет, в иной мир. Это я вместе с Волчком выходил из тьмы дома на свет.

Я стараюсь, чтобы не было дискомфорта между кадром и собранным у меня в душе. У меня есть кадры, «проклюнувшиеся» из моих детских рисунков-эскизов. Голова младенца, сосущего грудь в «Сказке», — полное портретное сходство с моим полугодовалым сыном Борей, сделана с фотографии, на которой жена держит его, только что проснувшегося, на коленях. Мы не предполагаем, как отзовутся в будущей жизни самые незначительные мелочи жизни сиюминутной. Должна быть кровная связь с изображением. С каким напряжением ты переживаешь кадр — с такой силой он материализуется на экране. Сам по себе кадр с младенцем — это впечатление из моего детства. Моя тетя вышла на фронте замуж, приехала, родила. Но ребенок умер, а молока было много, и она сцеживала его в кружку. Не знаю, что сказал бы по этому поводу Фрейд, но детское впечатление — женская грудь и молоко, — быть может, главный отпечаток на всю мою жизнь. Отсюда и отношение к женщине как к божественному существу.

Для персонажей танцплощадки «Сказки» я пользовался фотографиями моих соседей, детей на фоне бревенчатого сарая. Это абсолютно бесценные свидетельства времени, 1934–1935 года. Люди смотрят прямо тебе в глаза. Дети тех лет. Дети со взрослыми глазами. А ты знаешь: этот умер в тюрьме, тот вышел, но стал инвалидом, другой работал в КГБ…

Как родился облик Акакия Акакиевича? Из детского темечка — тоже сильный отпечаток в душе, когда я увидел пульсирующий «родничок» детской головки. Присоедините впечатление от реальных лиц, не имеющих никакого отношения к моему гоголевскому герою, — великий физик, нобелевский лауреат Петр Капица, дирижер Геннадий Рождественский, великий художник Сарьян, отец оператора Александра Жуковского, с которым я работал… Лица, значительные творческой мгновенностью, «беспамятством», детскостью. В них отпечаталась, «уплотнилась» жизнь. А чем занимается художник? Он уплотняет жизнь в творчестве, всю прожитую жизнь — в одном моменте.

В этом смысле Гоголь обладал волшебным свойством: вставить в предложение одно слово — и все становится неузнаваемым! Например, о флейтисте, «свиставшем когда-то в оркестре». Не «игравшем» и даже не «свистевшем», а «свиставшем»! Или: «Собакевич доехал — таки осетра». Не «доел», а «доехал»! Но только не подумайте, что я живу одной «Шинелью» («Шинель» Норштейн делает уже много лет. — М. М.), хожу таким бледным Пьеро. Нет, все нормально. Как сказал однажды Леша Герман: «Я думал, что увижу «страдания юного Вертера», а увидел веселого человека, который тут же попытался отбить мою спутницу».

Своими работами режиссeр доказал, что мультипликация это не простое развлечение, а вид искусства. Работы Юрия Норштейна всегда называли не мультиками, а философскими произведениями. Они наполнены скрытым смыслом, но понятны всем — и взрослым, и детям.

Источник: www.yaplakal.com/

via 1 via 2

День рождения автора лучшего мультфильма всех времен и народов — «Ежик в тумане»

«В детстве, когда я тяжело болел, мне являлся один и тот же сон. Будто бы в черноте стоит плотным параллелепипедом стопка тончайшей бумаги высотой около метра. И я должен быстро и аккуратно, листик к листику, переложить всю стопку бумаги на другое место». «Я стараюсь сделать это как можно быстрее, но стопка не уменьшается ни на один листик, а рядом новая почти не утолщается. Позднее, оказавшись в мультипликации, имея дело с калькой, на которой рисовались компоновки движения, я не раз возвращался к детскому сну». Это — фрагмент из автобиографии Юрия Норштейна.

Для чего занимаются люди искусством? Прежде всего — просто жажда, неуемная жажда. Потом — что-то узнать через то, что ты сам делаешь. Это как игра ребенка: он играет, играет и наконец-то приходит к результату. Ты тоже приходишь к результату и сам себе говоришь: «Так вот как это было». На самом деле ты проходишь тайный путь и постепенно на этом пути что-то открываешь. Будто из тумана идешь, и постепенно из «нефокуса» все становится четким. Когда я начинаю какую-то работу, у меня никогда не бывает ощущения, что мне весь путь ясен. Почти все неясно. И в этой неясности есть своя красота постепенного приближения к тобой же поставленной истине, которая неизвестно где находится. И этот момент — он невероятен. Он, образно говоря, расширяет грудную клетку. Он дает тебе совершенно другое дыхание. Как это происходит?

Что может решить успех или определенность твоей работы? Я бы обозначил так: единство цели, то есть ты не знаешь, к чему ты выйдешь, но некое тайное ощущение цели в тебе должно быть. Причем это не всегда возможно сформулировать. Известны парадоксы литературные: классический пример Пушкина, когда он говорил: ": какую штуку удрала со мной Татьяна" — вышла замуж. Думаю, такое состояние преследует любого человека. Это более нормально, чем придумать до конца все, а потом пройти этот путь. Хотя, знаете, бывают такие озарения, когда какие-то куски фильма вспыхивают как мгновение. Весь кусок от начала до конца, только остается его записать «раскадровкой». Такое состояние приходит, когда ты уже в хорошей форме, разогрет предыдущей работой, — то есть все месяцы труда пошли в эту топку. Но на самом деле это довольно нудный многоступенчатый путь по фильму со всеми придаточными предложениями, с вычеркиванием, с выбрасыванием кусков, потом заново возвращение к ним — неприятный путь.

Как между людьми, коллективно занимающимися творчеством, происходит передача замысла. Картинка режиссера и картинка, например, художника-мультипликатора, как они могут сойтись? Это и есть самый болезненный момент. Хорошо, если тебе повезло и рядом с тобой оказался человек, которого ты знаешь наизусть. Он по какой-то детали, по твоим словам уже знает, о чем идет разговор. У нас была такая гармоническая пара с Сашей Жуковским. (Указывает на черно-белую фотографию, запечатлевшую двух счастливых людей.) Вот видите, он на фотографии — кинооператор, с которым мы снимали «Ежика в тумане» и «Цаплю и журавля». Он умер четыре года назад, и для меня это страшная потеря. Это выше дружбы — то, что между нами происходило. Мы с Сашей работали много лет, и это было изумительно просто, невероятная гармония.

Наверное, в большой степени мне повезло с художником Франческой Ярбусовой, поскольку она моя жена. Но с другой стороны, правильно вы сказали: одна матрица и другая — они должны сойтись. Тут не происходит гармонии, иногда происходит такой скандал, такой крик, такое бешенство. Это я сейчас спокоен, а когда я разговариваю с художником и он меня не понимает, и снова приходится объяснять — и он опять не понимает, и опять тупо делает что-то свое, то, в конце концов, тут все средства хороши. Без рукоприкладства, правда. Но как происходит этот обмен? Это как две ладони, между которыми возникает какое-то поле: Первые черновые наброски всегда делаю я: раскадровки, композиции какие-то. Причем они для меня, для самого, где-то там в таком тумане, что иногда просто неким тоном делаешь их. Здесь пятно, и здесь. И вот тут начинает постепенно обстукиваться одно восприятие о другое. Возникает какая-то моя идея, какое-то быстро нарисованное действие. Следом художник предлагает что-то свое. Так одно пятно превращается в персонаж. И дальше я начинаю с этим персонажем мысленно, или на рисуночке, работать. А как он будет играть? И вдруг появляется какая-то деталь, которая дает ему какую-то черту, потом другую — персонаж обретает конкретность. Идет долгий обмен между мной и художником. Но если не происходит обмена, если художник упорствует, это вовсе не означает, что он не прав. Вполне может быть, что и я не прав.

Режиссер Юрий Норштейн ходит по студии босиком. Это не поза. Это существующее положение вещей: его студия — это его дом, в котором более двадцати лет автор лучших мультфильмов всех времен и народов — «Ежика в тумане» и «Сказки сказок» — молчаливо снимает свой очередной фильм по повести «Шинель».

Почему «Шинель»? Гоголевский текст Норштейн считает таким же фундаментальным произведением, как и любую главу из Библии. «Фундаментальность» — любимое слово из лексикона Норштейна, наиболее полно отражающее его отношение к жизни, стремление во всем дойти до сути. Незавершенный фильм режиссера — больше чем шедевр. Сделанная вручную фундаментальная работа, в мельчайших деталях воссоздающая эпоху и тонкость психологических портретов персонажей.

-Страха, что нечего будет делать, когда вы закончите «Шинель», не возникает?

Есть такая картинка, моя любимая: идет огромный тигр, стоят два маленьких охотника с ружьями, и один другому говорит: «А как мы его понесем?» (Заразительно смеется.) Так вот, что мне думать о том. В свое время, если буду жив-здоров. Если будет все нормально с головой — не стану идиотом, то придут новые идеи. У меня на самом деле этих фильмов в голове много, тут речь должна идти о том, хватило бы жизни. В конце концов, здесь не стоит вопрос, какие фильмы делать, перед тобой вопрос, в чем ты для себя видишь смысл жизни.

— И в чем же вы видите смысл жизни?

— Знаете что, на этот вопрос никто односложно не ответит. Но то, что могу сказать, — что на самом деле смысл в любви, это совершенно очевидно. В любви и сопричастии.

— Это надо чувствовать, конечно.

— Это надо пережить. Вот и все.

В анимации Норштейн использует специальную технику многоярусной перекладки изображения, что придаёт мультфильмам эффект трёхмерного изображения, и наотрез отказывается пользоваться анимационной компьютерной графикой.

— ЧТО такое сделать фильм? Это вытаскивать из себя, отсюда (показывает на сердце. — М. М.) картинки, а не оттуда (показывает на лоб. — М. М.). Фильм должен «прошивать» тебя насквозь. Я не знаю, есть ли в моих фильмах кадры, которые не были бы чувственно связаны с моей жизнью. Даже чтобы понять, в каком ритме падает в кадре снег, нужно прислушаться к ритму работы сердечной мышцы. Вот это чувство жизни должно быть… Раньше о нем не давали забыть дети, теперь внуки. Если выходишь на улицу и не чувствуешь, как пахнет листва, не видишь, как пузырятся лужи, как старуха в магазине пересчитывает мелочь, оглядывая прилавки, — тебе делать в искусстве нечего. И обязательно нужно смотреть, просто смотреть на произведения великого искусства живописи. Очень прочищает мозги, исчезает зависть, пропадает истерика по поводу себя, любимого.

И еще необходимо смотреть немое кино, театр кабуки, клоунаду, Чаплина, пантомиму, балет. Движение, жест выразительнее слова. Я понимаю, что на компьютере многое делается очень легко, но я не стану им пользоваться. Сплошь синтетика. Вода в полиэтилене. Толстой сказал о родниковой воде: «А коли со щепочками — то она еще чище». Что-то в этом роде — «со щепочками». Мультипликация для меня — вот как в детстве я смотрел сквозь объектив «Фотокора» и видел другой мир.

Для меня свет — персонаж фильма. Это плоть, вещество, нематериальный мир. Неслучайно мы говорим — «тот свет», «на том свете», а не «в темноте». В детстве я жил в коммунальной квартире. Там был длинный коридор, в открытую дверь ослепительное солнце входило в коридорную тьму. Я до сих пор помню то ощущение сердечной дрожи, что вот сейчас ты перешагнешь эту грань и попадешь в свет, в иной мир. Это я вместе с Волчком выходил из тьмы дома на свет.

Я стараюсь, чтобы не было дискомфорта между кадром и собранным у меня в душе. У меня есть кадры, «проклюнувшиеся» из моих детских рисунков-эскизов. Голова младенца, сосущего грудь в «Сказке», — полное портретное сходство с моим полугодовалым сыном Борей, сделана с фотографии, на которой жена держит его, только что проснувшегося, на коленях. Мы не предполагаем, как отзовутся в будущей жизни самые незначительные мелочи жизни сиюминутной. Должна быть кровная связь с изображением. С каким напряжением ты переживаешь кадр — с такой силой он материализуется на экране. Сам по себе кадр с младенцем — это впечатление из моего детства. Моя тетя вышла на фронте замуж, приехала, родила. Но ребенок умер, а молока было много, и она сцеживала его в кружку. Не знаю, что сказал бы по этому поводу Фрейд, но детское впечатление — женская грудь и молоко, — быть может, главный отпечаток на всю мою жизнь. Отсюда и отношение к женщине как к божественному существу.

Для персонажей танцплощадки «Сказки» я пользовался фотографиями моих соседей, детей на фоне бревенчатого сарая. Это абсолютно бесценные свидетельства времени, 1934–1935 года. Люди смотрят прямо тебе в глаза. Дети тех лет. Дети со взрослыми глазами. А ты знаешь: этот умер в тюрьме, тот вышел, но стал инвалидом, другой работал в КГБ…

Как родился облик Акакия Акакиевича? Из детского темечка — тоже сильный отпечаток в душе, когда я увидел пульсирующий «родничок» детской головки. Присоедините впечатление от реальных лиц, не имеющих никакого отношения к моему гоголевскому герою, — великий физик, нобелевский лауреат Петр Капица, дирижер Геннадий Рождественский, великий художник Сарьян, отец оператора Александра Жуковского, с которым я работал… Лица, значительные творческой мгновенностью, «беспамятством», детскостью. В них отпечаталась, «уплотнилась» жизнь. А чем занимается художник? Он уплотняет жизнь в творчестве, всю прожитую жизнь — в одном моменте.

В этом смысле Гоголь обладал волшебным свойством: вставить в предложение одно слово — и все становится неузнаваемым! Например, о флейтисте, «свиставшем когда-то в оркестре». Не «игравшем» и даже не «свистевшем», а «свиставшем»! Или: «Собакевич доехал — таки осетра». Не «доел», а «доехал»! Но только не подумайте, что я живу одной «Шинелью» («Шинель» Норштейн делает уже много лет. — М. М.), хожу таким бледным Пьеро. Нет, все нормально. Как сказал однажды Леша Герман: «Я думал, что увижу «страдания юного Вертера», а увидел веселого человека, который тут же попытался отбить мою спутницу».

Своими работами режиссeр доказал, что мультипликация это не простое развлечение, а вид искусства. Работы Юрия Норштейна всегда называли не мультиками, а философскими произведениями. Они наполнены скрытым смыслом, но понятны всем — и взрослым, и детям.

Источник: www.yaplakal.com/

Портал БАШНЯ. Копирование, Перепечатка возможна при указании активной ссылки на данную страницу.