435

睡觉的一个因素bitchiness

有时我们发现自己处于一种情况,当被迫从事对话或让谈话继续下去,虽然真的想只是闭嘴。 在这样的时刻,整个对话试图尽量减少和切断了所有的短语不必要的语音的对手。 但是正确的吗? 提交人SORPHY_SAN约的目的的语音、词寄生虫和宽容的对话者。

父母住在一个社区的公寓,当我哥哥出生。 妈妈写了一个购物清单在鞑靼("特兹中,新闻学会的,可..."*)和坚持上述共同的冰箱,和阿姨振亚,穿过,表示在他的肩膀:"你拥有所有的词上的三个字母的"。

大会第六十七万一百九十万七千三百七十

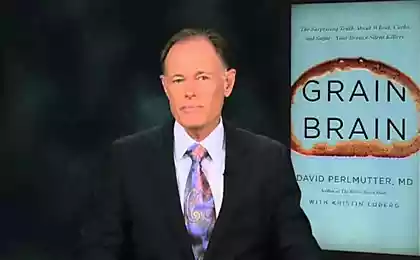

图书由爱德华*惠勒"的口吃和咿呀"—纽约(1912年)

当我身体疲惫,却不知不觉地把鞑靼人,因为这句话是短和框架是刚性的。 你不能说"我会说我爱你"六因子方式和方法各有其自己的阴影。 只是放松和告诉它的模式。

但最糟糕的疲劳,我变得不能容忍的其他方巫婆

每个人都有自己的想法,有关文化的理想中的男人:如何帮你比以赚取生活,如何做人的社会,有多少来衡量,什么阅读,什么样的音乐来听,不论你穿袜子的凉鞋。 有的美观,它的人力和最低支架是软的,其它规定为其他人包括在你的社交圈子。

我的一个重要的讲话。 这三个支柱的质量:转移的想法,而不包的损失,明度和简洁。 遵循发展的想法是重要的,不仅在文字,而且在口述历史;在一个晚上的谈话在厨房里没有一个取消的条目,的并发症,高潮和可爱的小结论。 一个半小时的无准备的介绍没有一个单一的思想,表达的结束、轮胎更清洁的小学生纪念煎饼通过这个词。

唯一的目的讲话是传达一个消息。 一切。 消息可能不仅仅是一套干的事实:如果我想告诉你我们是怎么坐在沙发下的葡萄园的星星点点的天空像糖粉蛋糕,围绕灯似乎甚至对房舍本身的背后,和水果树木在花园里默默的派对是我们—没有精确的词的选择和弱亮度传送的信息将会失去一些意义。

但是,所有这些都不会成为转移的、额外的:寄生虫,嗡嗡声的话,报价书或电影,所以陈腐的,他们已成为只是一个集中的声音(不只是说"不要吃超过笔记本电脑,"肯定会拉伸"是一个计算机都是禁止我们的军队的一部分",尽管事实上,没有人笑这个笑话的)。 我们自己的家庭还有3-4个短语,从苏维埃的薄膜我记得从儿童因为父母经常被贴上他们进入,并vpopad没有。 我记得我是明亮的红色紧身裤和羊毛和我用一个绿色的罐,甚至我讨厌这些空短语寄生虫。

多余的可以不仅是个别的短语,但整个句子。 例如,我解释给朋友的一些想法,并收集头的短语,准确地描述了我的观点。 它是模糊性,在某些情况下,它变得粗俗。 他知道我故意发音,竟有多少可以开玩笑,不在第一类,上帝,而且,是很重要对我来给你一个想法。

和这里他明白,我明白了,但它仍然是美丽的中断线的对话,以插入一个愚蠢的玩笑。 和我们传播额外的3备注:一个玩笑,我的回答,他的答复。 所以,令人沮丧,尤其是当你累了,你很难甚至坐在旁边的人,但你聚集在一起和进行对话与他。

或朋友要做的谈话,询问有明显答案。 他们不是修辞,他们正在等待一个答案,我认为它是在糟糕的味道。 在睡眠状态,我还是不知怎么回答他们或走路小心,当我两个星期在涡轮式机器人不再充电,我只是在看的人的狼和问:为什么这么说? 你知道答案,我他妈的恨你让我再次打开他的嘴里,摇尾的词投。

或者你可以说"我不喜欢笑话。"

我提出条最亲近的人的天堂中,而是以标准本身,并开始为了惩罚他们。

P.S.记住,仅仅通过改变他们的消费—我们一起改变世界了。 ©

资料来源:sorphy-san.livejournal.com/110847.html

父母住在一个社区的公寓,当我哥哥出生。 妈妈写了一个购物清单在鞑靼("特兹中,新闻学会的,可..."*)和坚持上述共同的冰箱,和阿姨振亚,穿过,表示在他的肩膀:"你拥有所有的词上的三个字母的"。

大会第六十七万一百九十万七千三百七十

图书由爱德华*惠勒"的口吃和咿呀"—纽约(1912年)

当我身体疲惫,却不知不觉地把鞑靼人,因为这句话是短和框架是刚性的。 你不能说"我会说我爱你"六因子方式和方法各有其自己的阴影。 只是放松和告诉它的模式。

但最糟糕的疲劳,我变得不能容忍的其他方巫婆

每个人都有自己的想法,有关文化的理想中的男人:如何帮你比以赚取生活,如何做人的社会,有多少来衡量,什么阅读,什么样的音乐来听,不论你穿袜子的凉鞋。 有的美观,它的人力和最低支架是软的,其它规定为其他人包括在你的社交圈子。

我的一个重要的讲话。 这三个支柱的质量:转移的想法,而不包的损失,明度和简洁。 遵循发展的想法是重要的,不仅在文字,而且在口述历史;在一个晚上的谈话在厨房里没有一个取消的条目,的并发症,高潮和可爱的小结论。 一个半小时的无准备的介绍没有一个单一的思想,表达的结束、轮胎更清洁的小学生纪念煎饼通过这个词。

唯一的目的讲话是传达一个消息。 一切。 消息可能不仅仅是一套干的事实:如果我想告诉你我们是怎么坐在沙发下的葡萄园的星星点点的天空像糖粉蛋糕,围绕灯似乎甚至对房舍本身的背后,和水果树木在花园里默默的派对是我们—没有精确的词的选择和弱亮度传送的信息将会失去一些意义。

但是,所有这些都不会成为转移的、额外的:寄生虫,嗡嗡声的话,报价书或电影,所以陈腐的,他们已成为只是一个集中的声音(不只是说"不要吃超过笔记本电脑,"肯定会拉伸"是一个计算机都是禁止我们的军队的一部分",尽管事实上,没有人笑这个笑话的)。 我们自己的家庭还有3-4个短语,从苏维埃的薄膜我记得从儿童因为父母经常被贴上他们进入,并vpopad没有。 我记得我是明亮的红色紧身裤和羊毛和我用一个绿色的罐,甚至我讨厌这些空短语寄生虫。

多余的可以不仅是个别的短语,但整个句子。 例如,我解释给朋友的一些想法,并收集头的短语,准确地描述了我的观点。 它是模糊性,在某些情况下,它变得粗俗。 他知道我故意发音,竟有多少可以开玩笑,不在第一类,上帝,而且,是很重要对我来给你一个想法。

和这里他明白,我明白了,但它仍然是美丽的中断线的对话,以插入一个愚蠢的玩笑。 和我们传播额外的3备注:一个玩笑,我的回答,他的答复。 所以,令人沮丧,尤其是当你累了,你很难甚至坐在旁边的人,但你聚集在一起和进行对话与他。

或朋友要做的谈话,询问有明显答案。 他们不是修辞,他们正在等待一个答案,我认为它是在糟糕的味道。 在睡眠状态,我还是不知怎么回答他们或走路小心,当我两个星期在涡轮式机器人不再充电,我只是在看的人的狼和问:为什么这么说? 你知道答案,我他妈的恨你让我再次打开他的嘴里,摇尾的词投。

或者你可以说"我不喜欢笑话。"

我提出条最亲近的人的天堂中,而是以标准本身,并开始为了惩罚他们。

P.S.记住,仅仅通过改变他们的消费—我们一起改变世界了。 ©

资料来源:sorphy-san.livejournal.com/110847.html