346

1

2025-01-06

Великие заблуждения в науке: от алхимии до современных мифов

Вступление. Наука представляет собой динамичный процесс непрерывного поиска истины, где предположения сначала выдвигаются, а затем подвергаются проверке экспериментами и логическим анализом. Порой даже самые авторитетные теории и идеи — будь то античный взгляд на Вселенную или современные медицинские гипотезы — со временем оказываются либо частично неверными, либо претерпевают серьёзные корректировки. Этот процесс заставляет науку двигаться вперёд, избавляясь от устаревших концепций и формируя новые, более точные модели реальности. В данной статье мы рассмотрим несколько ярких исторических и современных заблуждений, которые наглядно демонстрируют, как эволюционируют научные взгляды и почему ошибки — это естественная и даже необходимая часть пути к истине.

Алхимия: мечта о философском камне

Алхимия — одна из самых известных ранних форм «науки», возникшая задолго до появления систематической химии. Алхимики верили, что существует некий универсальный катализатор, или «философский камень», который может превращать обычные металлы в золото. Кроме того, считалось, что камень способен даровать бессмертие или по крайней мере значительно продлевать жизнь. На протяжении столетий в лабораториях Европы, Ближнего Востока и Китая учёные-энтузиасты смешивали различные вещества, вываривали их в печах, придумывали хитроумные аппараты для перегонки — всё ради великой цели, которая так и не была достигнута.

Однако алхимия внесла и огромный вклад в развитие будущей науки — химии. Накопленные практические знания о свойствах металлов, кислот и других реактивов стали основой для формирования более строгих научных дисциплин. По мере развития научной методологии, химика начала строго опираться на экспериментальные данные и вычисления. Так алхимический поиск заоблачной цели отступил, а на смену ему пришли современные научные методы.

Причины заблуждения

- Отсутствие строгой методологии: алхимики опирались больше на мистические представления и эмпирические догадки, чем на строгую экспериментацию.

- Ограниченные знания о структуре материи: не было чёткого понимания атомов и молекул, поэтому идея «трансмутации» казалась вполне возможной.

Геоцентрическая модель мира: Земля как центр Вселенной

В течение многих веков бытовало убеждение, что Земля — неподвижный центр мироздания, а все небесные тела (Солнце, Луна, планеты и звёзды) вращаются вокруг неё. Эта геоцентрическая модель, детально разработанная Клавдием Птолемеем в его труде «Альмагест», несколько столетий оставалась основной космологической доктриной в Европе. Принципы Птолемея были вплетены в средневековую теологию и казались неоспоримыми.

Лишь в эпоху Возрождения, благодаря работам Николая Коперника, Джордано Бруно, Галилео Галилея и Иоганна Кеплера, стало ясно, что Солнце — это центральное светило, вокруг которого обращаются Земля и другие планеты. Коперник представил гелиоцентрическую модель, а Галилей с помощью телескопа обнаружил фазы Венеры и спутники Юпитера, что разрушало представление о полном «подчинении» всех тел Земле. Хотя доказательства постепенно накапливались, переход к новой картине мира столкнулся с сопротивлением церкви и традиции, что показывает, как долго и болезненно могут преодолеваться устоявшиеся заблуждения.

Ключевые уроки истории

- Нужны доказательства: Галилей и Кеплер смогли подтвердить гелиоцентризм наблюдениями за движением планет и спутников, сделав переворот в астрономии.

- Успех новой теории требует времени: даже серьёзные доказательства не сразу находят признание, если они вступают в конфликт с религиозными или философскими догмами.

Теория «самопроизвольного зарождения» жизни

Вплоть до XVII века широко принималась идея, что живые организмы могут «самопроизвольно» возникать из неживой материи. Так, считалось, что личинки мух берутся прямо из гниющего мяса, а лягушки «вырастают» в сырой земле. Этот взгляд, ещё со времён Аристотеля, был «очевиден» для многих. Но уже в XVII веке учёный Франческо Реди поставил серию опытов, продемонстрировав, что если кусок мяса накрыть, то личинок на нём не будет.

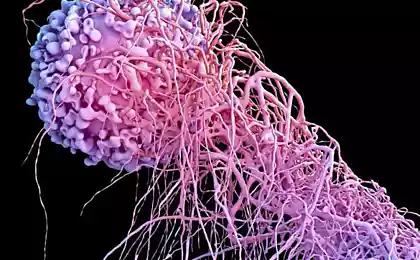

Концепция самозарождения продолжала обсуждаться и в XVIII веке, пока Луи Пастер в XIX веке при помощи своих знаменитых опытов с колбами лебединой шеи не доказал, что микроорганизмы не могут сами по себе появиться в стерильной среде без внешнего источника. Именно исследования Пастера окончательно рассеяли веру в «спонтанное появление» жизни, заложив основы микробиологии и доказав роль микроорганизмов в брожении, болезнях и других биологических процессах.

Почему теория «самопроизвольного зарождения» долго держалась

- Ограниченные возможности наблюдения: отсутствие микроскопов и современных методик не позволяло отслеживать появление микроорганизмов.

- Повседневный опыт был обманчив: гниющие продукты действительно кажутся «первоисточником» личинок или плесени, если не знать о жизненном цикле бактерий и насекомых.

Эфирная теория света и её опровержение

В XIX веке и начале XX столетия физики придерживались представления, что электромагнитные волны, включая свет, должны распространяться в особой среде — «эфире». Понятие эфира восходило к античным философам, но в классической физике оно было переосмыслено для объяснения, как может распространяться волна без материального носителя (аналог воды для волн на поверхности). Однако знаменитый опыт Майкельсона — Морли (1887 г.) продемонстрировал, что «ветра эфира» не существует, то есть скорость света одинакова в любых направлениях. Этот результат вызвал смятение в научном сообществе.

Окончательно эфир был «побеждён» общей и специальной теориями относительности Альберта Эйнштейна, показавшими, что скорость света постоянна и не нуждается в стационарной среде для своего распространения. Эти новые взгляды перевернули понятие о пространстве и времени, заложили фундамент современной физики высоких энергий и квантовой теории.

Урок для науки

- Необходимость пересмотреть даже устоявшиеся концепции: несмотря на авторитетность «эфира», эксперимент Майкельсона — Морли заставил учёных искать альтернативные объяснения.

- Интеграция теорий: идеи Максвелла о природе электромагнитных волн объединились с эйнштейновскими принципами относительности, что привело к технологическому прорыву (GPS, спутниковая связь и т. д.).

Френология: «читать характер» по форме черепа

В начале XIX века стала популярной идея френологии, основанная на предположении, что умственные способности и черты характера можно определить по «буграм» на голове. Френологи полагали, что мозг состоит из отдельных «органов», отвечающих за смелость, музыкальность, доброту и другие качества, а форма черепа отражает развитие или недоразвитие этих «участков».

Хотя френология стала объектом интереса во многих странах, в том числе в Европе и США, вплоть до участия в судебных процессах, со временем она была опровергнута физиологическими и анатомическими исследованиями. Оказалось, что границы отделов мозга не соответствуют тем, что предлагали френологи, а форма черепа в большинстве случаев не указывает на интеллектуальные и личностные качества человека. Современная нейробиология гораздо сложнее и тоньше объясняет взаимодействие различных областей мозга и психических процессов.

Почему теория прижилась

- Псевдонаучная «простота»: людям нравится, когда сложное легко объясняется: форма черепа — и всё о вас известно!

- Слабое развитие нейронауки того времени: не было точных методов исследования мозга (МРТ, КТ), и многое гадалось.

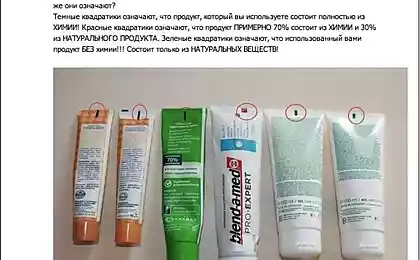

Современные мифы и псевдонаука

Хотя современные исследования обладают гораздо более точными методами (электронные микроскопы, коллайдеры, суперкомпьютеры для расчётов), это не означает, что в науке больше нет ошибок или заблуждений. Мифы и ненаучные теории продолжают возникать. В частности, некоторые альтернативные подходы к лечению (например, гомеопатия) до сих пор вызывают споры, не имея под собой достаточной экспериментальной базы.

Даже в высокотехнологичных сферах возникают «модные» идеи без убедительных доказательств. Важно понимать, что научное сообщество — это не монолитный клуб «признанных истин», а площадка, где постоянно ведутся дискуссии, публикуются новые исследования, опровергаются старые выводы и формулируются гипотезы будущего. Ошибки делают науку живой, стимулируя поиск и проверки.

Вывод

История науки полна случаев, когда то, что когда-то считалось бесспорной истиной, оказывалось лишь этапом на пути к более глубокому пониманию реальности. Алхимия уступила место химии, геоцентризм — гелиоцентризму, спонтанное зарождение жизни — микробиологии, эфир — теории относительности, а френология — современным методам нейровизуализации. По мере совершенствования инструментов и методологий, сама наука переходит на новые уровни точности и предсказательности.

Важно осознать, что ошибки, неверные гипотезы или устаревшие воззрения не являются чем-то «стыдным» для науки. Напротив, это органичная часть процесса познания. Как отметил Карл Поппер, «наука начинается с проблем», и на каждую из них требуется время и накопленный опыт, чтобы дать ответ. Поэтому мифы и заблуждения — будь то в истории или современности — лишь указывают нам, насколько наука способна к самоисправлению и обновлению. Именно это делает её самой эффективной системой познания, которая у нас есть.

Со временем мы наверняка увидим, как некоторые нынешние концепции тоже уступят место новым, более точным теориям. И этот факт не говорит об «ошибочности» науки как таковой, а напротив, подчёркивает её гибкость, открытость критике и постоянное стремление к истине. И если мы научимся относиться к ошибкам не как к «провалу», а как к ступеням в наращивании знаний, то сможем легче принимать перемены и активнее участвовать в научном прогрессе.

Портал БАШНЯ. Копирование, Перепечатка возможна при указании активной ссылки на данную страницу.

Открой в себе художника: 5 необычных техник рисования

Эмоциональный интеллект: как понимать и управлять своими чувствами