503

0.1

2016-09-20

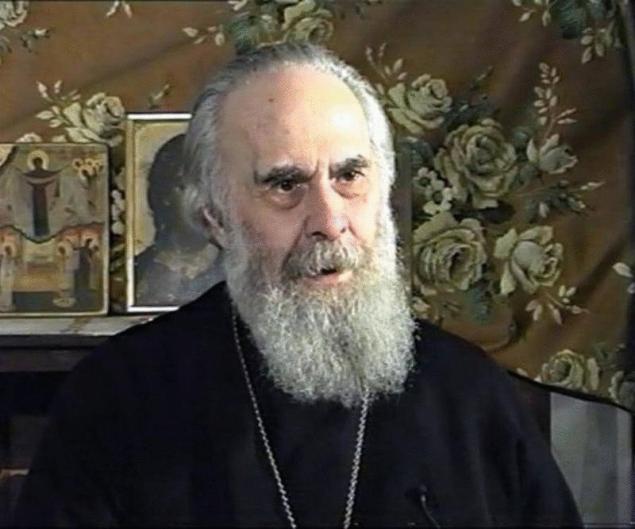

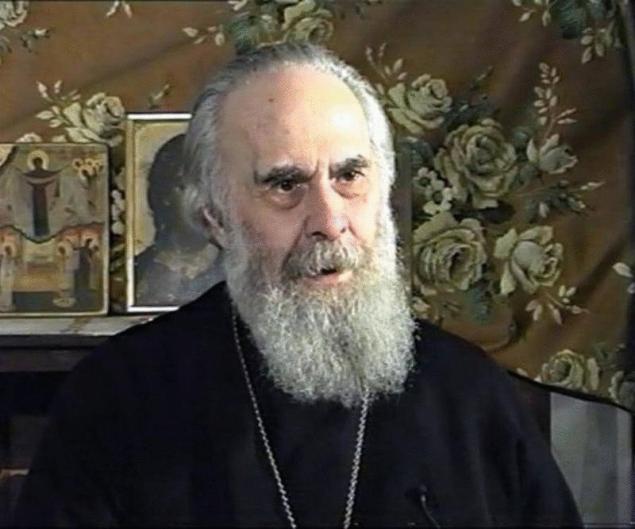

Митрополит Антоний Сурожский. В мире хаоса, смерти, страдания, зла, неполноты…

Современный мир ставит нас перед вызовом, и мир современен каждому поколению в любой момент жизни. Но порой стоит задуматься о том, что же такое вызов и перед лицом какого вызова мы стоим.

Каждое поколение сталкивается с переменами. Для одних перемена означает в какой-то степени недоумение: то, что было прежде самоочевидным, что казалось надежным, постепенно распадается или ставится под вопрос, часто очень радикальным образом, насильственно. Для других перемена сказывается иного рода неуверенностью: молодежь входит в меняющийся мир и не знает, куда это ее приведет. Таким образом обе группы — и те, кому кажется, что прежний мир рушится, исчезает, меняется до неузнаваемости, и те, кто оказывается в мире, который сам в становлении, облик которого они не могут понять, не могут прозреть, — равно стоят перед вызовом, но по-разному. И я хотел бы представить вам два или три образа и собственные заключения, потому что единственное, что можно сделать в отношении своей жизни, — это поделиться тем, чему научился или что почитаешь за истину.

Все мы, как правило, ожидаем, что все в жизни должно быть благополучно, гармонично, мирно, без проблем, что жизнь должна развиваться подобно тому, как растет из семени ухоженное растение: небольшой росток под укрытием постепенно достигает полного расцвета. Но из опыта мы знаем, что так не бывает. Мне кажется, что Бог есть Бог бури в такой же мере, как Он есть Бог гармонии и покоя. И первый образ, который приходит на ум, это рассказ из Евангелия о том, как Христос идет по морю среди бури и Петр пытается прийти к Нему по волнам (Мф 14:22—34).

Оставим в стороне исторический аспект рассказа. Что тут случилось, о чем это говорит нам? Первое: Христос не успокоил бурю одним фактом Своего присутствия. И это мне кажется важным, потому что слишком часто, когда нас застигает буря, будь она малая или великая, мы склонны думать: разразилась буря — значит, Бога здесь нет, значит, что-то не в порядке (обычно с Богом, реже — с нами). И второе: раз Христос может оказаться в середине бури и не заколебаться, не быть сломленным, уничтоженным, это означает, что Он находится в точке равновесия. А в урагане, в смерче, в любой буре точка устойчивости, точка, где сталкиваются, взаимно уравновешиваясь, все бушующие силы стихии, — в самой сердцевине урагана; и здесь-то и находится Бог. Не с краю, не там, где Он мог бы безопасно выйти на сушу, пока мы тонем в море, — Он там, где положение хуже всего, где самое бушевание, самое противостояние.

Если вспомнить рассказ дальше, как Петр шел по воде, мы видим, что его порыв был верным. Петр увидел, что ему грозит смертельная опасность. Небольшая лодка, в которой он находится, может потонуть, ее могут разбить волны, перевернуть бушующий ветер. И в сердцевине бури он увидел Господа в Его чудесном покое и понял, что если только и сам сможет достичь этой точки, он тоже окажется в самой сердцевине бури — и вместе с тем в несказанном покое. И он оказался готовым покинуть безопасность лодки, которая представляла защиту от бури, пусть хрупкую, но все-таки защиту (другие ученики спаслись же в ней), и выйти в бурю. Он не сумел дойти до Господа, потому что вспомнил, что может утонуть. Он стал думать о себе, о буре, о том, что никогда еще не ходил по волнам, он обратился к самому себе и уже не мог устремляться к Богу. Он лишился безопасности лодки и не обрел полной безопасности того места, где был Господь.

И мне кажется, что когда мы думаем о себе самих в современном мире (и, как я сказал, мир современен из поколения в поколение, нет момента, когда мир не является все той же бурей, только каждому поколению она представляется в ином обличье), мы все сталкиваемся с той же проблемой: малая ладья представляет некоторую защиту, вокруг все чревато опасностью, в центре бури — Господь, и встает вопрос: готов ли я идти к Нему? Это первый образ, и я предоставляю каждому отозваться на него самостоятельно.

Второй образ, который приходит мне на ум, — это акт творения. О сотворении мира говорится в первой строке Библии: сотворил Бог небо и землю (Быт 1:1) — и это все. Когда я размышляю об этом, вот что мне представляется. Бог, полнота всего, гармония, красота, вызывает по имени все возможные твари. Он зовет, и каждая тварь восстает из небытия, из полного, радикального отсутствия, восстает в первозданной гармонии и красоте, и первое, что она видит, — полная, совершенная красота Божия, первое, что она воспринимает, — полная гармония в Господе. И имя этой гармонии — любовь, динамичная, творческая любовь. Именно это мы выражаем, когда говорим, что совершенный образ взаимоотношений любви находим в Троице.

Но если подумать о следующих строках, вернее, о второй половине фразы, мы видим нечто, что должно было бы заставить нас задуматься о нашем положении. Там говорится, что первый зов Божий создал то, что по-еврейски называется хаос, сумбур, — хаос, из которого Бог вызывает предметы, формы, реальности. В Библии употреблены разные слова, когда говорится о первичном акте творения этого хаоса (что он такое — я сейчас попробую определить) и когда говорится о дальнейшем творении. В первом случае употребляется слово, которое говорит о творении из ничего того, чего не было, во втором — о создании чего-то из, так сказать, уже существующего материала.

О хаосе мы всегда думаем как о беспорядке, неорганизованном бытии. Мы думаем о хаосе в нашей комнате, подразумевая, что комната должна быть прибрана, а мы все перевернули в ней. Когда мы думаем о хаосе в более широком масштабе жизни, в мире, мы представляем себе город, пострадавший от бомбардировки, или общество, где сталкиваются противостоящие интересы, где любовь угасла или исчезла, где ничего не осталось, кроме жадности, эгоцентризма, страха, ненависти и т. п. Мы понимаем хаос как ситуацию, где то, что должно быть гармонично, потеряло гармонию, потеряло стройность, и мы стремимся все упорядочить, то есть каждую хаотическую ситуацию привести к стройности и устойчивости. Опять-таки, если прибегнуть к образу бушующего моря, для нас выход из этого хаоса был бы в том, чтобы заморозить море, чтобы оно стало неподвижно, — но не так действует Бог в подобных ситуациях.

Хаос, с упоминания которого начинается Библия, это, мне кажется, нечто другое. Это все потенциальные возможности, вся возможная реальность, которая еще не обрела свою форму. Можно говорить в таких терминах о разуме, о чувствах, об уме и сердце ребенка. Можно сказать, что они еще в хаотическом состоянии, в том смысле, что все они есть, все возможности даны, но ничто еще не раскрылось. Они подобны почке, которая содержит всю красоту цветка, но еще должна раскрыться, а если она не раскроется, то ничего не будет явлено.

Первичный хаос, о котором говорит Библия, мне кажется, это безграничная, невообразимая полнота возможностей, в которой содержится все — не только то, что тогда могло быть, но что может быть и теперь, и в будущем. Это словно почка, которая может раскрыться, развиться навсегда. И то, что в Библии описано как сотворение мира, это акт, которым Бог вызывает одну возможность за другой, ждет, чтобы она созрела, стала готовой к рождению, и затем дает ей облик, форму и пускает в жизнь и в реальность. Мне кажутся важными эти образы, потому что мир, в котором мы живем, все еще находится в состоянии этого хаоса, творческого хаоса. Этот творческий хаос еще не проявился во всех своих возможностях, он продолжает порождать все новые и новые реальности, и каждая такая реальность из-за своей новизны страшна старому миру.

Есть проблема взаимопонимания между поколениями, есть проблема, как понимать мир в определенную эпоху, если ты родился и был воспитан в другую эпоху. Нас может привести в изумление то, что мы видим спустя двадцать или тридцать лет, после того как сами достигли зрелости. Возможно, мы окажемся перед лицом мира, который должен бы быть понятным и близким, потому что населен нашими потомками, нашими друзьями, и однако стал практически непонятным для нас. И в этом случае опять-таки мы стремимся «упорядочить» мир. Это то, что делали все диктаторы: они заставали мир в становлении или мир, который скатился в беспорядок, и придавали ему форму, но рукотворную, в меру человека. Хаос нас пугает, мы боимся неизвестного, мы боимся заглянуть в темную бездну, поскольку не знаем, что появится из нее и как мы сможем с этим справиться. Что станется с нами, если возникнет нечто или некто, или некая ситуация, которую мы вовсе не понимаем?

Таково, думаю, положение, в котором мы находимся все время, из поколения в поколение, и даже в пределах собственной жизни. Бывают моменты, когда мы страшимся того, что случается с нами, того, чем мы становимся. Я не имею в виду тот элементарный уровень, когда можно прийти в ужас, осознав, что разрушаешься от пьянства, от наркотиков, от того, какой образ жизни ведешь, или от внешних условий. Я говорю о том, что поднимается в нас, и мы обнаруживаем в себе нечто, чего никак не подозревали. И опять-таки нам представляется, что проще всего подавить, постараться уничтожить то, что поднимается и устрашает нас. Мы боимся творческого хаоса, боимся постепенно возникающих возможностей и стараемся выйти из положения, обращаясь вспять, предавая новое земле, приводя все в застывшее равновесие.

Люди творческие легко найдут выход, спроецировав то, что происходит в них, в картину, в скульптуру, или в музыкальное произведение, или в игру на сцене. Эти люди в выгодном положении, потому что художник — при условии, что он настоящий художник, — выражает через себя больше, чем даже сам сознает. Он обнаружит, что выразил на полотне, в звуке, в линиях или красках, или формах то, чего сам не видит в себе, это откровение для него себя самого, — на этом основании психолог может прочитать картину, которую художник создал, не понимая, что создает.

Я не знаток живописи, но у меня был опыт, который до сих пор меня поражает, ключ к нему я получил от одной пожилой женщины. Лет тридцать назад ко мне пришел молодой человек с огромным полотном и сказал: «Меня послали к вам, сказав, что вы сможете истолковать мне это полотно». Я спросил, почему. Он ответил: «Я прохожу курс психоанализа, мой психоаналитик не может понять эту картину, я сам тоже не могу. Но у нас есть общий друг (та самая женщина), который сказал: „Знаешь, ты совсем свихнулся, тебе надо пойти к такому же, как ты“, — и послал меня к вам». Я нашел, что это очень лестно, и посмотрел на его картину — и ничего не увидел. Так что я попросил оставить полотно у меня и прожил с ним три или четыре дня. И тогда я начал что-то видеть. После этого я посещал его раз в месяц, рассматривал его произведения и толковал их ему, до тех пор пока он не стал сам легко прочитывать свои картины, как можно читать свои стихи или любое свое произведение с пониманием.

Это может случиться с каждым в какой-то момент жизни — порой со стороны легче понять человека, чем он сам себя понимает. Мы должны быть в состоянии смотреть в лицо современной нам жизни точно так же. Бог не боится хаоса, Бог — в его сердцевине, вызывая из хаоса всю реальность, такую реальность, которая разверзнется новизной, то есть устрашающе для нас, пока все не достигнет своей полноты.

Когда я сказал, что верю, что Бог есть Господь гармонии, но и Господь бури, я имел в виду нечто даже еще большее. Окружающий нас мир не есть тот первичный хаос, чреватый возможностями, которые еще не раскрылись, еще не несут в себе зла, еще, так сказать, не испорчены. Мы живем в мире, где то, что было вызвано к бытию, до ужаса искажено. Мы живем в мире смерти, страдания, зла, неполноты, и в этом мире присутствуют обе стороны хаоса: первичный источник возможностей, потенций — и искаженная реальность. И наша задача труднее, потому что мы не можем просто созерцать, смотреть на то, что возникает из небытия или постепенно вырастает в большее и большее совершенство, словно ребенок во чреве матери, как зародыш должен развиться в полноту существа (человека или животного). Нам приходится встречаться с разрушением, со злом, с искажением, и здесь мы должны сыграть свою роль, решающую роль.

Одна из проблем, которую я вижу — теперь, может быть, яснее, чем в юные годы (возможно, с возрастом чувствуешь, что прошлое более гармонично и надежно, чем настоящее), заключается в том, что вызов не принят, большинство людей хотели бы, чтобы вызов принял кто-то другой. Верующий, всякий раз как возникает вызов или опасность, или трагедия, оборачивается к Богу и говорит: «Защити, я в беде!». Член общества обращается к власти предержащей и говорит: «Ты обязана обеспечить мое благополучие!». Кто-то обращается к философии, кто-то выступает с единичными акциями. Но при всем этом, мне кажется, мы не сознаем, что каждый из нас призван принять ответственное, продуманное участие в разрешении встающих перед нами проблем. Каковы бы ни были наши философские убеждения, мы посланы в мир, поставлены в этот мир, и всякий раз, когда мы видим его дисгармонию или уродство, наше дело — вглядеться в эти явления и поставить себе вопрос: «Каков может быть мой вклад в то, чтобы мир стал действительно гармоничным?», — не условно-гармоничным, не просто приличным, не просто таким миром, в котором, в общем, жить можно. Бывают периоды, когда, чтобы дойти до ситуации, где жить можно, приходится пройти через невозможные, казалось бы, моменты, так же как может оказаться необходимым хирургическое вмешательство, или как гроза очищает воздух.

Мне кажется, современный мир ставит перед нами двойной вызов, и мы должны вглядеться в него, а не стараться отвести взор, а ведь многие из нас предпочли бы не видеть некоторых аспектов жизни, потому что если не видишь, ты в значительной мере свободен от ответственности. Проще всего игнорировать, что люди голодают, что их преследуют, что люди страдают в тюрьмах и умирают в больницах. Это самообман, но мы все в значительной степени рады обманываться или стремимся к самообману, потому что было бы намного удобнее, намного легче жить, если бы можно было забыть про все, кроме того, что есть хорошего в моей собственной жизни.

Так что от нас требуется гораздо больше мужества, чем мы готовы проявить обыкновенно: очень важно смотреть трагедии в лицо, согласиться принять трагедию, словно рану в сердце. И встает искушение избежать раны, превратив боль в гнев, потому что боль, когда она навязана нам, принята, когда мы ее претерпеваем, в каком-то смысле — пассивное состояние. А гнев — моя собственная реакция: я могу быть резким, могу гневаться, могу действовать — не очень-то много, обычно, и уж, конечно, это не разрешит проблему, потому что, как говорит Послание, гнев человеческий не творит правды Божией (Иак 1:20). Но тем не менее гневаться легко, и очень трудно принять страдание. Высшее выражение второго я вижу, например, в том, как Христос принимает Свои страдания и распятие: как дар Себя.

А второе: недостаточно встречать события, прозревать суть вещей, принимать страдание. Мы посланы в этот мир изменить его. И когда я говорю «изменить», я думаю о многообразных путях, какими может быть изменен мир, но меньше всего о политической или общественной перестройке. Первое, что должно произойти, — это перемена в нас самих, которая позволит нам быть в гармонии — гармонии, которую можно будет перенести, распространить вокруг нас.

Это, мне кажется, важнее всякой перемены, какую можно стараться произвести вокруг себя иным способом. Когда Христос говорит, что Царство Божие внутри нас (Лк 17:21), это означает, что если Бог не воцарится в нашей жизни, если у нас не ум Божий, не сердце Божие, не воля Божия, не взор Божий, все, что мы будем стараться сделать или создать, будет дисгармонично и до какой-то степени неполно. Я не хочу сказать, что каждый из нас способен достичь всего этого в полноте, но в той мере, в какой мы этого достигли, это распространяется вокруг нас гармонией, красотой, миром, любовью и меняет все вокруг нас. Акт любви, проявление жертвенной любви меняет что-то для всех, даже для тех людей, кто не подозревает о нем, не замечает его сразу.

Так что нам следует ставить себе вопросы о том, насколько мы способны мужественно смотреть в лицо вещам, а мужество всегда подразумевает готовность забыть себя и смотреть, во-первых, на ситуацию и, во-вторых, на нужду другого. До тех пор пока мы сосредоточены на себе, наше мужество будет разбиваться, потому что нам будет страшно за наше тело, за наш ум, за наши эмоции, и мы никогда не сможем рискнуть всем, вплоть до жизни и смерти. Этот вопрос мы должны ставить себе постоянно, потому что мы то и дело бываем робкими, трусливыми, мы сомневаемся. Нам ставится вопрос, а мы обходим его и даем уклончивый ответ, потому что это легче, чем дать прямой ответ. Мы должны что-то сделать и думаем: сделаю вот столько, остальное — позже и т. д. И нам надо воспитывать себя, чтобы стать теми людьми, которые посланы принести в мир гармонию, красоту, правду, любовь.

В переводе Нового Завета Моффата есть выражение: «Мы — авангард Царства Небесного»177. Мы — те, у кого должно быть понимание божественной перспективы, кто поставлен, чтобы расширить, углубить видение окружающих, внести в него свет. Мы не призваны быть обществом людей, которым приятно взаимное общение, которые радуются, слыша друг от друга дивные слова, и ожидают следующего случая побыть вместе. Мы должны быть теми, кого Бог возьмет в Свою руку, посеет так, что нас унесет ветер, и где-то мы упадем в почву. И там мы должны пустить корни, дать росток, пусть и какой-то ценой. Наше призвание — вместе с другими людьми участвовать в строительстве города, града человеческого, да, но такого, чтобы этот город мог соответствовать Граду Божию. Или, другими словами, мы должны строить град человеческий, который был бы такой емкости, такой глубины, такой святости, чтобы Одним из его граждан мог быть Иисус Христос, Сын Божий, ставший Сыном человеческим. Все, что не в эту меру, все, что меньше этого, не есть град человеческий, достойный Человека, — я уж не говорю: достойный Бога, — он слишком мал для нас. Но для этого мы должны принять вызов, взглянуть ему в лицо, для начала — стать лицом к лицу с самими собой, достичь требуемого уровня покоя и гармонии и действовать изнутри этой гармонии — или светить вокруг себя, потому что мы призваны быть светом миру.

Ответы на вопросы

Вам не кажется, что наш мир в таком состоянии, что уже поздно думать о изменении, исправлении его?

Нет, я не думаю, что уже слишком поздно. Во-первых, сказать, что уже слишком поздно, означает обречь себя на бездействие, отступиться и только прибавить застоя, гнили. А во-вторых, мир удивительно юн. Я не говорю о шимпанзе и динозаврах, но если иметь в виду человеческий род, мы очень молоды, мы прямо-таки новички, недавние поселенцы. Мы уже успели много напортить, но в целом мы очень юные.

Кроме того, насколько я могу судить — я не историк, но из того немногого, что я знаю, ясно, что мир постоянно проходит через взлеты и падения, через кризисы, через темные периоды и светлые периоды. И люди данного поколения большей частью чувствуют, что когда положение скатилось в хаос, это, должно быть, все, конец. Так вот, опыт показывает или должен бы показывать нам, что всякий раз происходит какой-то подъем, так что я верю, что еще есть время. Разумеется, я не пророк в этом смысле, но думаю, пока я жив, я буду действовать. Когда умру, ответственность уже не моя. Но я не намерен просто уютно устроиться в кресле и отговориться: «Я не понимаю теперешний мир». Я буду продолжать говорить то, что считаю истиной, буду стараться делиться тем, что считаю прекрасным, а что из этого выйдет — не мое дело.

Но когда-то наступит конец всему? Или вы не верите в это?

Я верю, что наступит момент, когда все драматически рухнет, но думаю, что мы еще не дошли до этого момента. Помню, во время революции в России, когда еще допускались диспуты и выступления инакомыслящих, кто-то спросил христианского проповедника, баптиста178, считает ли он Ленина антихристом, и тот ответил: «Нет, он слишком мелок для этого». И когда я смотрю вокруг, мне думается, что все те, кого порой называют воплощением зла, слишком мелки, этот образ к ним не относится. Думаю, мы еще не готовы к конечной трагедии. Но в этом смысле я оптимист, потому что не боюсь и последней трагедии тоже.

Но разве такие факторы, как ядерное оружие, не изменили качественно всю ситуацию в мире?

Наличие атомной бомбы, ядерного оружия и т. п., разумеется, внесло иное измерение — измерение, которого количественно прежде не было. Нельзя исключить злую волю или случайность. Но не помню, кто сказал, что решающий фактор — не то, что существует ядерное оружие, решающий фактор — найдется ли человек или группа людей, готовые употребить такое оружие. Думаю, вот главное, что я чувствую по этому поводу. Мир, безопасность и т. д. — все это должно начаться с нас самих, в нашей среде. Можно уничтожить все ядерное оружие и тем не менее вести разрушительную войну и полностью уничтожить друг друга. Без всякого ядерного оружия можно уничтожить жизнь на земле. Можно вызвать голод, который унесет миллионы людей, можно убивать так называемым обычным оружием до тех пор и в таких масштабах, что наша планета обезлюдеет. Так что проблема в нас, а не в самом оружии. Знаете, еще в древности святой Иоанн Кассиан, рассуждая о добре и зле, сказал, что очень немногие вещи добры или злы, большая же часть их нейтральна. Возьмите, например, говорит он, нож. Сам по себе он нейтрален, вся проблема в том, у кого он в руках и что им будут делать. Так и здесь. Все дело в том, чтобы мы, люди, относились к миру, в котором живем, с благоговением, относились друг к другу с уважением. Дело не в разрушительных средствах — все зависит от страха, ненависти, жадности, качествующих в нас.

Все-таки ядерное оружие трудно рассматривать как нечто столь же нейтральное, как нож. Разве не следует бороться с этой опасностью изо всех сил, участвовать в борьбе за мир?

То, что мы говорим относительно ядерной энергии, вероятно, переживалось и выражалось в другие эпохи по другим поводам. Когда был изобретен порох, он так же страшил людей, как сегодня нас устрашает ядерная энергия. Знаете, я, может быть, очень бесчувственный, но когда мне было лет пятнадцать, я с большим увлечением читал стоиков и, помню, вычитал место у Эпиктета, где он говорит, что есть два рода вещей: те, с чем что-то можно сделать, и те, с чем ничего не поделаешь. Где можете что-то сделать —сделайте, про остальное забудьте. Может быть, я похож на страуса, который прячет голову в песок, но я просто живу день за днем, даже не вспоминая о том, что мир может быть уничтожен ядерной энергией, или что меня может переехать машина, или что в храм может залезть грабитель. Для меня важно состояние людей, которые поступят так или иначе. Вот что нам доступно, относительно чего мы можем что-то сделать: помочь людям осознать, что сострадание, любовь важны.

В движении за мир, в борьбе за мир меня смущает вот что: это движение в большой степени обосновано доводом: «Вы же видите, какая нам грозит опасность!». Не то важно, что это опасно, страшно — важно, что нет любви. Мы должны стать миротворцами не из трусости, должно перемениться наше отношение к ближнему. А если так, все должно начинаться не с запрета ядерных электростанций, все должно начинаться с нас самих, рядом с нами, где бы то ни было. Помню, в самом начале войны был налет на Париж, и я спустился в убежище. Там была женщина, которая с большой горячностью говорила об ужасах войны и сказала: «Невообразимо, что в наше время существуют такие чудовища, как Гитлер! Люди, которые не любят своего ближнего! Попадись он мне в руки, я бы истыкала его иголками до смерти!». Мне кажется, такое настроение и в наши дни очень распространено: если бы можно было уничтожить всех злодеев! Но в тот момент, когда вы уничтожаете злодея, вы совершаете столь же разрушительный поступок, потому что в счет идет не количество, а качество того, что вы сделали.

У одного французского писателя в романе179 есть рассказ про человека, который побывал на островах в Тихом океане и там научился заклинаниями и волшебством вызывать к жизни все, что еще способно жить, но увяло, угасло. Он возвращается во Францию, покупает клочок голой каменистой земли и поет ей песнь любви. И земля начинает давать жизнь, прорастать красотой, растениями, и звери со всей окрестности приходят жить там в сообществе дружбы. Только один зверь не приходит — лиса. И этот человек, monsieur Cyprien, болеет сердцем: бедная лиса не понимает, как она будет счастлива в этом воссозданном раю, и он зовет лису, призывает, зазывает — но лиса не идет! Более того: время от времени лиса утаскивает райского цыпленка и съедает его. Сострадание у monsieur Cyprien сменяется нетерпением. А потом ему приходит мысль: если бы не было лисы, рай включал бы всех — и он лису убивает. Он возвращается на свой райский клочок земли: все растения увяли, все звери разбежались.

Думаю, вот урок для нас в этом отношении, это случается и с нами, в нас. Я не хочу сказать, что совершенно бесчувственно отношусь к тому, что может произойти при катастрофе, ядерной или любой другой, но не это худшее зло, худшее зло — в сердце человека.

Если считать нейтральным все, что может дать добрый или злой результат, то выходит, что страх — это наша субъективная реакция? И потом: где же наша вера?

Я не настолько наивен, чтобы считать, будто страх — всего лишь субъективное состояние и вызван отсутствием веры. Да, все, что может быть разрушительно, что грозит уничтожить человека, его тело, разрушить мир, в котором мы живем, включая нас самих, или разрушить людей нравственно, несет в себе страх. Но я думаю, что за всю историю мы не раз сталкивались с тем, что несет в себе угрозу и страх, и научились укрощать эти вещи, начиная с огня, наводнения, молнии. Был побежден целый ряд болезней, такие, как чума, оспа, в последние десятилетия — туберкулез. Когда я был студентом-медиком, существовали целые отделения умирающих от туберкулеза, теперь он в целом считается легким заболеванием, он излечим. И наша роль, думаю, быть укротителями. Нам придется сталкиваться с явлениями, вызывающими ужас, рукотворными или природными, и наша задача — научиться встречать их, справляться с ними, обуздывать и, в конечном итоге, использовать. Даже оспу используют для прививок. Огнем пользуются чрезвычайно широко, также и водой, эти стихии покорены. Бывают моменты, когда человечество по беспечности забывает свою роль укротителя, и тогда происходят трагедии. Но даже если оставить в стороне рукотворные, человеком созданные ужасы, надо приручить еще многое другое.

Разумеется, такая вещь, как ядерная энергия, более устрашает, я бы сказал, не из-за того, что она смертоносна, — это-то просто: конец и все, но из-за побочных явлений. Поэтому человечеству следует четко осознавать свою ответственность, и я думаю, это вызов, которому человечество должно смотреть в лицо, потому что это нравственный вызов, его не разрешишь просто тем, что мы откажемся от ядерной энергии. В наше время чувство ответственности в целом очень слабо развито. В данном случае мы стоим перед лицом прямого вопроса: «Сознаете ли вы свою ответственность? Готовы ли вы взять ее на себя? Или вы готовы уничтожить и собственный народ, и другие народы?». И я думаю, что если мы отнесемся к этому как к вызову, мы должны принять его крайне серьезно, так же как много столетий назад людям пришлось столкнуться с отношением к огню, когда они не умели производить огонь, но знали, что огонь может сжечь их жилища и уничтожить все вокруг; то же самое относилось к воде и т. д.

В таком случае, как мы можем, подражая Петру, «выходить из лодки»? Как это должно выражаться на практике?

Знаете, мне трудно ответить на это, потому что вряд ли я когда-либо сам выходил из лодки! Но мне кажется, что мы должны быть готовы оторваться от всего, что как бы представляет для нас безопасность, обеспеченность, защиту, и глядеть в лицо всей сложности и порой ужасу жизни. Это не значит лезть на рожон, но мы не должны укрываться, кидаться в лодку, искать убежища в священном месте и т. д., а должны быть готовыми встать во весь рост и встретить события лицом к лицу.

Второе: в тот момент, когда мы лишились прежней безопасности, какое-то время мы неизбежно будем переживать чувство подъема, хотя бы потому, что будем чувствовать себя героями. Знаете, то, чего не сделаешь по добродетели, сделаешь из тщеславия. Но на тщеславии далеко не уедешь. В какой-то момент почувствуешь, что под ногами нет прочной почвы, тогда можно действовать по решимости. Можно сказать: я сделал выбор, и, как бы мне ни было страшно, я не отступлюсь. Это случается, скажем, на войне: ты вызвался добровольцем на задание и оказываешься в темноте, в холоде и голоде, промок до нитки, кругом грозит опасность, и так хочется оказаться в укрытии. И можно либо сбежать, либо сказать: я принял решение и буду его держаться… Возможно, ты падешь духом, потерпишь неудачу, и в этом нет ничего бесчестного — никто из нас не является патентованным героем. Но это происходит потому, что вдруг вспомнишь, что может случиться с тобой, вместо того чтобы думать о смысле своих действий или о том, куда идешь. Тут может поддержать мысль о том, как важна, значительна конечная цель, и о том, что ты сам, твоя жизнь, твоя физическая цельность или твое счастье очень уж ничтожны по сравнению с самой целью.

Дам вам пример. Когда-то я преподавал в Русской гимназии в Париже, и в одном из младших классов была девочка, которая во время войны уехала к родным в Югославию. В ней не было ничего особенного — обыкновенная девочка, милая, добрая, цельная натура. Во время бомбардировки Белграда дом, где она жила, был разбит. Все жильцы выбежали, но когда стали осматриваться, увидели, что одна больная старушка не смогла выйти. И девочка не задумалась, она вошла в огонь — и так и осталась там. Но порыв, мысль, что эта старушка не должна погибнуть, сгореть заживо, была сильнее, чем инстинктивное движение спастись самой. Между правильной, мужественной мыслью и поступком она не допустила краткого мига, который всем нам позволяет сказать: «А надо ли?». Нет, не должно быть промежутка между мыслью и действием.

В рассказе о Петре есть еще один воодушевляющий момент. Он начинает тонуть, замечает свою незащищенность, свой страх, свой недостаток веры, сознает, что помнит о себе больше, чем помнит о Христе, — Христе, Которого любит и от Которого тем не менее позже отречется, несмотря на то что подлинно любит Его, — и вскрикивает: «Погибаю, спаси!», и оказывается на берегу. И я думаю, что невозможно просто сказать: «Я выйду из лодки, пойду по волнам, достигну сердцевины урагана и спасусь!». Мы должны быть готовы сделать шаг и выйти в море, которое полно опасностей, и если думать о море человеческом, мы окажемся в окружении опасностей разного рода, больших или малых. В какие-то моменты у вас вырвется: «У меня больше нет сил, мне нужна какая-то поддержка или помощь!». Вот и ищите помощи и поддержки, потому что если решить: «Нет, я буду геройски стоять до конца», можно сломаться. Так что надо иметь смирение сказать: «Нет, это — увы! — все, на что я способен!». И в этот момент спасение придет в ответ на твое смирение.

© Metropolitan Anthony of Sourozh Foundation

Опубликовано в книге Митрополит Антоний Сурожский. Труды. Том 2. Москва, изд-во Практика

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: www.pravmir.ru/v-mire-haosa-smerti-stradaniya-zla-nepolnotyi/

Каждое поколение сталкивается с переменами. Для одних перемена означает в какой-то степени недоумение: то, что было прежде самоочевидным, что казалось надежным, постепенно распадается или ставится под вопрос, часто очень радикальным образом, насильственно. Для других перемена сказывается иного рода неуверенностью: молодежь входит в меняющийся мир и не знает, куда это ее приведет. Таким образом обе группы — и те, кому кажется, что прежний мир рушится, исчезает, меняется до неузнаваемости, и те, кто оказывается в мире, который сам в становлении, облик которого они не могут понять, не могут прозреть, — равно стоят перед вызовом, но по-разному. И я хотел бы представить вам два или три образа и собственные заключения, потому что единственное, что можно сделать в отношении своей жизни, — это поделиться тем, чему научился или что почитаешь за истину.

Все мы, как правило, ожидаем, что все в жизни должно быть благополучно, гармонично, мирно, без проблем, что жизнь должна развиваться подобно тому, как растет из семени ухоженное растение: небольшой росток под укрытием постепенно достигает полного расцвета. Но из опыта мы знаем, что так не бывает. Мне кажется, что Бог есть Бог бури в такой же мере, как Он есть Бог гармонии и покоя. И первый образ, который приходит на ум, это рассказ из Евангелия о том, как Христос идет по морю среди бури и Петр пытается прийти к Нему по волнам (Мф 14:22—34).

Оставим в стороне исторический аспект рассказа. Что тут случилось, о чем это говорит нам? Первое: Христос не успокоил бурю одним фактом Своего присутствия. И это мне кажется важным, потому что слишком часто, когда нас застигает буря, будь она малая или великая, мы склонны думать: разразилась буря — значит, Бога здесь нет, значит, что-то не в порядке (обычно с Богом, реже — с нами). И второе: раз Христос может оказаться в середине бури и не заколебаться, не быть сломленным, уничтоженным, это означает, что Он находится в точке равновесия. А в урагане, в смерче, в любой буре точка устойчивости, точка, где сталкиваются, взаимно уравновешиваясь, все бушующие силы стихии, — в самой сердцевине урагана; и здесь-то и находится Бог. Не с краю, не там, где Он мог бы безопасно выйти на сушу, пока мы тонем в море, — Он там, где положение хуже всего, где самое бушевание, самое противостояние.

Если вспомнить рассказ дальше, как Петр шел по воде, мы видим, что его порыв был верным. Петр увидел, что ему грозит смертельная опасность. Небольшая лодка, в которой он находится, может потонуть, ее могут разбить волны, перевернуть бушующий ветер. И в сердцевине бури он увидел Господа в Его чудесном покое и понял, что если только и сам сможет достичь этой точки, он тоже окажется в самой сердцевине бури — и вместе с тем в несказанном покое. И он оказался готовым покинуть безопасность лодки, которая представляла защиту от бури, пусть хрупкую, но все-таки защиту (другие ученики спаслись же в ней), и выйти в бурю. Он не сумел дойти до Господа, потому что вспомнил, что может утонуть. Он стал думать о себе, о буре, о том, что никогда еще не ходил по волнам, он обратился к самому себе и уже не мог устремляться к Богу. Он лишился безопасности лодки и не обрел полной безопасности того места, где был Господь.

И мне кажется, что когда мы думаем о себе самих в современном мире (и, как я сказал, мир современен из поколения в поколение, нет момента, когда мир не является все той же бурей, только каждому поколению она представляется в ином обличье), мы все сталкиваемся с той же проблемой: малая ладья представляет некоторую защиту, вокруг все чревато опасностью, в центре бури — Господь, и встает вопрос: готов ли я идти к Нему? Это первый образ, и я предоставляю каждому отозваться на него самостоятельно.

Второй образ, который приходит мне на ум, — это акт творения. О сотворении мира говорится в первой строке Библии: сотворил Бог небо и землю (Быт 1:1) — и это все. Когда я размышляю об этом, вот что мне представляется. Бог, полнота всего, гармония, красота, вызывает по имени все возможные твари. Он зовет, и каждая тварь восстает из небытия, из полного, радикального отсутствия, восстает в первозданной гармонии и красоте, и первое, что она видит, — полная, совершенная красота Божия, первое, что она воспринимает, — полная гармония в Господе. И имя этой гармонии — любовь, динамичная, творческая любовь. Именно это мы выражаем, когда говорим, что совершенный образ взаимоотношений любви находим в Троице.

Но если подумать о следующих строках, вернее, о второй половине фразы, мы видим нечто, что должно было бы заставить нас задуматься о нашем положении. Там говорится, что первый зов Божий создал то, что по-еврейски называется хаос, сумбур, — хаос, из которого Бог вызывает предметы, формы, реальности. В Библии употреблены разные слова, когда говорится о первичном акте творения этого хаоса (что он такое — я сейчас попробую определить) и когда говорится о дальнейшем творении. В первом случае употребляется слово, которое говорит о творении из ничего того, чего не было, во втором — о создании чего-то из, так сказать, уже существующего материала.

О хаосе мы всегда думаем как о беспорядке, неорганизованном бытии. Мы думаем о хаосе в нашей комнате, подразумевая, что комната должна быть прибрана, а мы все перевернули в ней. Когда мы думаем о хаосе в более широком масштабе жизни, в мире, мы представляем себе город, пострадавший от бомбардировки, или общество, где сталкиваются противостоящие интересы, где любовь угасла или исчезла, где ничего не осталось, кроме жадности, эгоцентризма, страха, ненависти и т. п. Мы понимаем хаос как ситуацию, где то, что должно быть гармонично, потеряло гармонию, потеряло стройность, и мы стремимся все упорядочить, то есть каждую хаотическую ситуацию привести к стройности и устойчивости. Опять-таки, если прибегнуть к образу бушующего моря, для нас выход из этого хаоса был бы в том, чтобы заморозить море, чтобы оно стало неподвижно, — но не так действует Бог в подобных ситуациях.

Хаос, с упоминания которого начинается Библия, это, мне кажется, нечто другое. Это все потенциальные возможности, вся возможная реальность, которая еще не обрела свою форму. Можно говорить в таких терминах о разуме, о чувствах, об уме и сердце ребенка. Можно сказать, что они еще в хаотическом состоянии, в том смысле, что все они есть, все возможности даны, но ничто еще не раскрылось. Они подобны почке, которая содержит всю красоту цветка, но еще должна раскрыться, а если она не раскроется, то ничего не будет явлено.

Первичный хаос, о котором говорит Библия, мне кажется, это безграничная, невообразимая полнота возможностей, в которой содержится все — не только то, что тогда могло быть, но что может быть и теперь, и в будущем. Это словно почка, которая может раскрыться, развиться навсегда. И то, что в Библии описано как сотворение мира, это акт, которым Бог вызывает одну возможность за другой, ждет, чтобы она созрела, стала готовой к рождению, и затем дает ей облик, форму и пускает в жизнь и в реальность. Мне кажутся важными эти образы, потому что мир, в котором мы живем, все еще находится в состоянии этого хаоса, творческого хаоса. Этот творческий хаос еще не проявился во всех своих возможностях, он продолжает порождать все новые и новые реальности, и каждая такая реальность из-за своей новизны страшна старому миру.

Есть проблема взаимопонимания между поколениями, есть проблема, как понимать мир в определенную эпоху, если ты родился и был воспитан в другую эпоху. Нас может привести в изумление то, что мы видим спустя двадцать или тридцать лет, после того как сами достигли зрелости. Возможно, мы окажемся перед лицом мира, который должен бы быть понятным и близким, потому что населен нашими потомками, нашими друзьями, и однако стал практически непонятным для нас. И в этом случае опять-таки мы стремимся «упорядочить» мир. Это то, что делали все диктаторы: они заставали мир в становлении или мир, который скатился в беспорядок, и придавали ему форму, но рукотворную, в меру человека. Хаос нас пугает, мы боимся неизвестного, мы боимся заглянуть в темную бездну, поскольку не знаем, что появится из нее и как мы сможем с этим справиться. Что станется с нами, если возникнет нечто или некто, или некая ситуация, которую мы вовсе не понимаем?

Таково, думаю, положение, в котором мы находимся все время, из поколения в поколение, и даже в пределах собственной жизни. Бывают моменты, когда мы страшимся того, что случается с нами, того, чем мы становимся. Я не имею в виду тот элементарный уровень, когда можно прийти в ужас, осознав, что разрушаешься от пьянства, от наркотиков, от того, какой образ жизни ведешь, или от внешних условий. Я говорю о том, что поднимается в нас, и мы обнаруживаем в себе нечто, чего никак не подозревали. И опять-таки нам представляется, что проще всего подавить, постараться уничтожить то, что поднимается и устрашает нас. Мы боимся творческого хаоса, боимся постепенно возникающих возможностей и стараемся выйти из положения, обращаясь вспять, предавая новое земле, приводя все в застывшее равновесие.

Люди творческие легко найдут выход, спроецировав то, что происходит в них, в картину, в скульптуру, или в музыкальное произведение, или в игру на сцене. Эти люди в выгодном положении, потому что художник — при условии, что он настоящий художник, — выражает через себя больше, чем даже сам сознает. Он обнаружит, что выразил на полотне, в звуке, в линиях или красках, или формах то, чего сам не видит в себе, это откровение для него себя самого, — на этом основании психолог может прочитать картину, которую художник создал, не понимая, что создает.

Я не знаток живописи, но у меня был опыт, который до сих пор меня поражает, ключ к нему я получил от одной пожилой женщины. Лет тридцать назад ко мне пришел молодой человек с огромным полотном и сказал: «Меня послали к вам, сказав, что вы сможете истолковать мне это полотно». Я спросил, почему. Он ответил: «Я прохожу курс психоанализа, мой психоаналитик не может понять эту картину, я сам тоже не могу. Но у нас есть общий друг (та самая женщина), который сказал: „Знаешь, ты совсем свихнулся, тебе надо пойти к такому же, как ты“, — и послал меня к вам». Я нашел, что это очень лестно, и посмотрел на его картину — и ничего не увидел. Так что я попросил оставить полотно у меня и прожил с ним три или четыре дня. И тогда я начал что-то видеть. После этого я посещал его раз в месяц, рассматривал его произведения и толковал их ему, до тех пор пока он не стал сам легко прочитывать свои картины, как можно читать свои стихи или любое свое произведение с пониманием.

Это может случиться с каждым в какой-то момент жизни — порой со стороны легче понять человека, чем он сам себя понимает. Мы должны быть в состоянии смотреть в лицо современной нам жизни точно так же. Бог не боится хаоса, Бог — в его сердцевине, вызывая из хаоса всю реальность, такую реальность, которая разверзнется новизной, то есть устрашающе для нас, пока все не достигнет своей полноты.

Когда я сказал, что верю, что Бог есть Господь гармонии, но и Господь бури, я имел в виду нечто даже еще большее. Окружающий нас мир не есть тот первичный хаос, чреватый возможностями, которые еще не раскрылись, еще не несут в себе зла, еще, так сказать, не испорчены. Мы живем в мире, где то, что было вызвано к бытию, до ужаса искажено. Мы живем в мире смерти, страдания, зла, неполноты, и в этом мире присутствуют обе стороны хаоса: первичный источник возможностей, потенций — и искаженная реальность. И наша задача труднее, потому что мы не можем просто созерцать, смотреть на то, что возникает из небытия или постепенно вырастает в большее и большее совершенство, словно ребенок во чреве матери, как зародыш должен развиться в полноту существа (человека или животного). Нам приходится встречаться с разрушением, со злом, с искажением, и здесь мы должны сыграть свою роль, решающую роль.

Одна из проблем, которую я вижу — теперь, может быть, яснее, чем в юные годы (возможно, с возрастом чувствуешь, что прошлое более гармонично и надежно, чем настоящее), заключается в том, что вызов не принят, большинство людей хотели бы, чтобы вызов принял кто-то другой. Верующий, всякий раз как возникает вызов или опасность, или трагедия, оборачивается к Богу и говорит: «Защити, я в беде!». Член общества обращается к власти предержащей и говорит: «Ты обязана обеспечить мое благополучие!». Кто-то обращается к философии, кто-то выступает с единичными акциями. Но при всем этом, мне кажется, мы не сознаем, что каждый из нас призван принять ответственное, продуманное участие в разрешении встающих перед нами проблем. Каковы бы ни были наши философские убеждения, мы посланы в мир, поставлены в этот мир, и всякий раз, когда мы видим его дисгармонию или уродство, наше дело — вглядеться в эти явления и поставить себе вопрос: «Каков может быть мой вклад в то, чтобы мир стал действительно гармоничным?», — не условно-гармоничным, не просто приличным, не просто таким миром, в котором, в общем, жить можно. Бывают периоды, когда, чтобы дойти до ситуации, где жить можно, приходится пройти через невозможные, казалось бы, моменты, так же как может оказаться необходимым хирургическое вмешательство, или как гроза очищает воздух.

Мне кажется, современный мир ставит перед нами двойной вызов, и мы должны вглядеться в него, а не стараться отвести взор, а ведь многие из нас предпочли бы не видеть некоторых аспектов жизни, потому что если не видишь, ты в значительной мере свободен от ответственности. Проще всего игнорировать, что люди голодают, что их преследуют, что люди страдают в тюрьмах и умирают в больницах. Это самообман, но мы все в значительной степени рады обманываться или стремимся к самообману, потому что было бы намного удобнее, намного легче жить, если бы можно было забыть про все, кроме того, что есть хорошего в моей собственной жизни.

Так что от нас требуется гораздо больше мужества, чем мы готовы проявить обыкновенно: очень важно смотреть трагедии в лицо, согласиться принять трагедию, словно рану в сердце. И встает искушение избежать раны, превратив боль в гнев, потому что боль, когда она навязана нам, принята, когда мы ее претерпеваем, в каком-то смысле — пассивное состояние. А гнев — моя собственная реакция: я могу быть резким, могу гневаться, могу действовать — не очень-то много, обычно, и уж, конечно, это не разрешит проблему, потому что, как говорит Послание, гнев человеческий не творит правды Божией (Иак 1:20). Но тем не менее гневаться легко, и очень трудно принять страдание. Высшее выражение второго я вижу, например, в том, как Христос принимает Свои страдания и распятие: как дар Себя.

А второе: недостаточно встречать события, прозревать суть вещей, принимать страдание. Мы посланы в этот мир изменить его. И когда я говорю «изменить», я думаю о многообразных путях, какими может быть изменен мир, но меньше всего о политической или общественной перестройке. Первое, что должно произойти, — это перемена в нас самих, которая позволит нам быть в гармонии — гармонии, которую можно будет перенести, распространить вокруг нас.

Это, мне кажется, важнее всякой перемены, какую можно стараться произвести вокруг себя иным способом. Когда Христос говорит, что Царство Божие внутри нас (Лк 17:21), это означает, что если Бог не воцарится в нашей жизни, если у нас не ум Божий, не сердце Божие, не воля Божия, не взор Божий, все, что мы будем стараться сделать или создать, будет дисгармонично и до какой-то степени неполно. Я не хочу сказать, что каждый из нас способен достичь всего этого в полноте, но в той мере, в какой мы этого достигли, это распространяется вокруг нас гармонией, красотой, миром, любовью и меняет все вокруг нас. Акт любви, проявление жертвенной любви меняет что-то для всех, даже для тех людей, кто не подозревает о нем, не замечает его сразу.

Так что нам следует ставить себе вопросы о том, насколько мы способны мужественно смотреть в лицо вещам, а мужество всегда подразумевает готовность забыть себя и смотреть, во-первых, на ситуацию и, во-вторых, на нужду другого. До тех пор пока мы сосредоточены на себе, наше мужество будет разбиваться, потому что нам будет страшно за наше тело, за наш ум, за наши эмоции, и мы никогда не сможем рискнуть всем, вплоть до жизни и смерти. Этот вопрос мы должны ставить себе постоянно, потому что мы то и дело бываем робкими, трусливыми, мы сомневаемся. Нам ставится вопрос, а мы обходим его и даем уклончивый ответ, потому что это легче, чем дать прямой ответ. Мы должны что-то сделать и думаем: сделаю вот столько, остальное — позже и т. д. И нам надо воспитывать себя, чтобы стать теми людьми, которые посланы принести в мир гармонию, красоту, правду, любовь.

В переводе Нового Завета Моффата есть выражение: «Мы — авангард Царства Небесного»177. Мы — те, у кого должно быть понимание божественной перспективы, кто поставлен, чтобы расширить, углубить видение окружающих, внести в него свет. Мы не призваны быть обществом людей, которым приятно взаимное общение, которые радуются, слыша друг от друга дивные слова, и ожидают следующего случая побыть вместе. Мы должны быть теми, кого Бог возьмет в Свою руку, посеет так, что нас унесет ветер, и где-то мы упадем в почву. И там мы должны пустить корни, дать росток, пусть и какой-то ценой. Наше призвание — вместе с другими людьми участвовать в строительстве города, града человеческого, да, но такого, чтобы этот город мог соответствовать Граду Божию. Или, другими словами, мы должны строить град человеческий, который был бы такой емкости, такой глубины, такой святости, чтобы Одним из его граждан мог быть Иисус Христос, Сын Божий, ставший Сыном человеческим. Все, что не в эту меру, все, что меньше этого, не есть град человеческий, достойный Человека, — я уж не говорю: достойный Бога, — он слишком мал для нас. Но для этого мы должны принять вызов, взглянуть ему в лицо, для начала — стать лицом к лицу с самими собой, достичь требуемого уровня покоя и гармонии и действовать изнутри этой гармонии — или светить вокруг себя, потому что мы призваны быть светом миру.

Ответы на вопросы

Вам не кажется, что наш мир в таком состоянии, что уже поздно думать о изменении, исправлении его?

Нет, я не думаю, что уже слишком поздно. Во-первых, сказать, что уже слишком поздно, означает обречь себя на бездействие, отступиться и только прибавить застоя, гнили. А во-вторых, мир удивительно юн. Я не говорю о шимпанзе и динозаврах, но если иметь в виду человеческий род, мы очень молоды, мы прямо-таки новички, недавние поселенцы. Мы уже успели много напортить, но в целом мы очень юные.

Кроме того, насколько я могу судить — я не историк, но из того немногого, что я знаю, ясно, что мир постоянно проходит через взлеты и падения, через кризисы, через темные периоды и светлые периоды. И люди данного поколения большей частью чувствуют, что когда положение скатилось в хаос, это, должно быть, все, конец. Так вот, опыт показывает или должен бы показывать нам, что всякий раз происходит какой-то подъем, так что я верю, что еще есть время. Разумеется, я не пророк в этом смысле, но думаю, пока я жив, я буду действовать. Когда умру, ответственность уже не моя. Но я не намерен просто уютно устроиться в кресле и отговориться: «Я не понимаю теперешний мир». Я буду продолжать говорить то, что считаю истиной, буду стараться делиться тем, что считаю прекрасным, а что из этого выйдет — не мое дело.

Но когда-то наступит конец всему? Или вы не верите в это?

Я верю, что наступит момент, когда все драматически рухнет, но думаю, что мы еще не дошли до этого момента. Помню, во время революции в России, когда еще допускались диспуты и выступления инакомыслящих, кто-то спросил христианского проповедника, баптиста178, считает ли он Ленина антихристом, и тот ответил: «Нет, он слишком мелок для этого». И когда я смотрю вокруг, мне думается, что все те, кого порой называют воплощением зла, слишком мелки, этот образ к ним не относится. Думаю, мы еще не готовы к конечной трагедии. Но в этом смысле я оптимист, потому что не боюсь и последней трагедии тоже.

Но разве такие факторы, как ядерное оружие, не изменили качественно всю ситуацию в мире?

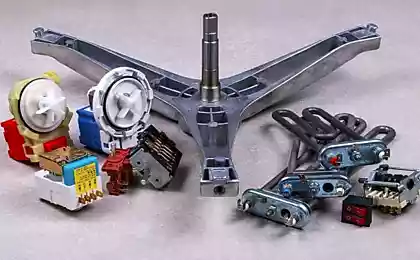

Наличие атомной бомбы, ядерного оружия и т. п., разумеется, внесло иное измерение — измерение, которого количественно прежде не было. Нельзя исключить злую волю или случайность. Но не помню, кто сказал, что решающий фактор — не то, что существует ядерное оружие, решающий фактор — найдется ли человек или группа людей, готовые употребить такое оружие. Думаю, вот главное, что я чувствую по этому поводу. Мир, безопасность и т. д. — все это должно начаться с нас самих, в нашей среде. Можно уничтожить все ядерное оружие и тем не менее вести разрушительную войну и полностью уничтожить друг друга. Без всякого ядерного оружия можно уничтожить жизнь на земле. Можно вызвать голод, который унесет миллионы людей, можно убивать так называемым обычным оружием до тех пор и в таких масштабах, что наша планета обезлюдеет. Так что проблема в нас, а не в самом оружии. Знаете, еще в древности святой Иоанн Кассиан, рассуждая о добре и зле, сказал, что очень немногие вещи добры или злы, большая же часть их нейтральна. Возьмите, например, говорит он, нож. Сам по себе он нейтрален, вся проблема в том, у кого он в руках и что им будут делать. Так и здесь. Все дело в том, чтобы мы, люди, относились к миру, в котором живем, с благоговением, относились друг к другу с уважением. Дело не в разрушительных средствах — все зависит от страха, ненависти, жадности, качествующих в нас.

Все-таки ядерное оружие трудно рассматривать как нечто столь же нейтральное, как нож. Разве не следует бороться с этой опасностью изо всех сил, участвовать в борьбе за мир?

То, что мы говорим относительно ядерной энергии, вероятно, переживалось и выражалось в другие эпохи по другим поводам. Когда был изобретен порох, он так же страшил людей, как сегодня нас устрашает ядерная энергия. Знаете, я, может быть, очень бесчувственный, но когда мне было лет пятнадцать, я с большим увлечением читал стоиков и, помню, вычитал место у Эпиктета, где он говорит, что есть два рода вещей: те, с чем что-то можно сделать, и те, с чем ничего не поделаешь. Где можете что-то сделать —сделайте, про остальное забудьте. Может быть, я похож на страуса, который прячет голову в песок, но я просто живу день за днем, даже не вспоминая о том, что мир может быть уничтожен ядерной энергией, или что меня может переехать машина, или что в храм может залезть грабитель. Для меня важно состояние людей, которые поступят так или иначе. Вот что нам доступно, относительно чего мы можем что-то сделать: помочь людям осознать, что сострадание, любовь важны.

В движении за мир, в борьбе за мир меня смущает вот что: это движение в большой степени обосновано доводом: «Вы же видите, какая нам грозит опасность!». Не то важно, что это опасно, страшно — важно, что нет любви. Мы должны стать миротворцами не из трусости, должно перемениться наше отношение к ближнему. А если так, все должно начинаться не с запрета ядерных электростанций, все должно начинаться с нас самих, рядом с нами, где бы то ни было. Помню, в самом начале войны был налет на Париж, и я спустился в убежище. Там была женщина, которая с большой горячностью говорила об ужасах войны и сказала: «Невообразимо, что в наше время существуют такие чудовища, как Гитлер! Люди, которые не любят своего ближнего! Попадись он мне в руки, я бы истыкала его иголками до смерти!». Мне кажется, такое настроение и в наши дни очень распространено: если бы можно было уничтожить всех злодеев! Но в тот момент, когда вы уничтожаете злодея, вы совершаете столь же разрушительный поступок, потому что в счет идет не количество, а качество того, что вы сделали.

У одного французского писателя в романе179 есть рассказ про человека, который побывал на островах в Тихом океане и там научился заклинаниями и волшебством вызывать к жизни все, что еще способно жить, но увяло, угасло. Он возвращается во Францию, покупает клочок голой каменистой земли и поет ей песнь любви. И земля начинает давать жизнь, прорастать красотой, растениями, и звери со всей окрестности приходят жить там в сообществе дружбы. Только один зверь не приходит — лиса. И этот человек, monsieur Cyprien, болеет сердцем: бедная лиса не понимает, как она будет счастлива в этом воссозданном раю, и он зовет лису, призывает, зазывает — но лиса не идет! Более того: время от времени лиса утаскивает райского цыпленка и съедает его. Сострадание у monsieur Cyprien сменяется нетерпением. А потом ему приходит мысль: если бы не было лисы, рай включал бы всех — и он лису убивает. Он возвращается на свой райский клочок земли: все растения увяли, все звери разбежались.

Думаю, вот урок для нас в этом отношении, это случается и с нами, в нас. Я не хочу сказать, что совершенно бесчувственно отношусь к тому, что может произойти при катастрофе, ядерной или любой другой, но не это худшее зло, худшее зло — в сердце человека.

Если считать нейтральным все, что может дать добрый или злой результат, то выходит, что страх — это наша субъективная реакция? И потом: где же наша вера?

Я не настолько наивен, чтобы считать, будто страх — всего лишь субъективное состояние и вызван отсутствием веры. Да, все, что может быть разрушительно, что грозит уничтожить человека, его тело, разрушить мир, в котором мы живем, включая нас самих, или разрушить людей нравственно, несет в себе страх. Но я думаю, что за всю историю мы не раз сталкивались с тем, что несет в себе угрозу и страх, и научились укрощать эти вещи, начиная с огня, наводнения, молнии. Был побежден целый ряд болезней, такие, как чума, оспа, в последние десятилетия — туберкулез. Когда я был студентом-медиком, существовали целые отделения умирающих от туберкулеза, теперь он в целом считается легким заболеванием, он излечим. И наша роль, думаю, быть укротителями. Нам придется сталкиваться с явлениями, вызывающими ужас, рукотворными или природными, и наша задача — научиться встречать их, справляться с ними, обуздывать и, в конечном итоге, использовать. Даже оспу используют для прививок. Огнем пользуются чрезвычайно широко, также и водой, эти стихии покорены. Бывают моменты, когда человечество по беспечности забывает свою роль укротителя, и тогда происходят трагедии. Но даже если оставить в стороне рукотворные, человеком созданные ужасы, надо приручить еще многое другое.

Разумеется, такая вещь, как ядерная энергия, более устрашает, я бы сказал, не из-за того, что она смертоносна, — это-то просто: конец и все, но из-за побочных явлений. Поэтому человечеству следует четко осознавать свою ответственность, и я думаю, это вызов, которому человечество должно смотреть в лицо, потому что это нравственный вызов, его не разрешишь просто тем, что мы откажемся от ядерной энергии. В наше время чувство ответственности в целом очень слабо развито. В данном случае мы стоим перед лицом прямого вопроса: «Сознаете ли вы свою ответственность? Готовы ли вы взять ее на себя? Или вы готовы уничтожить и собственный народ, и другие народы?». И я думаю, что если мы отнесемся к этому как к вызову, мы должны принять его крайне серьезно, так же как много столетий назад людям пришлось столкнуться с отношением к огню, когда они не умели производить огонь, но знали, что огонь может сжечь их жилища и уничтожить все вокруг; то же самое относилось к воде и т. д.

В таком случае, как мы можем, подражая Петру, «выходить из лодки»? Как это должно выражаться на практике?

Знаете, мне трудно ответить на это, потому что вряд ли я когда-либо сам выходил из лодки! Но мне кажется, что мы должны быть готовы оторваться от всего, что как бы представляет для нас безопасность, обеспеченность, защиту, и глядеть в лицо всей сложности и порой ужасу жизни. Это не значит лезть на рожон, но мы не должны укрываться, кидаться в лодку, искать убежища в священном месте и т. д., а должны быть готовыми встать во весь рост и встретить события лицом к лицу.

Второе: в тот момент, когда мы лишились прежней безопасности, какое-то время мы неизбежно будем переживать чувство подъема, хотя бы потому, что будем чувствовать себя героями. Знаете, то, чего не сделаешь по добродетели, сделаешь из тщеславия. Но на тщеславии далеко не уедешь. В какой-то момент почувствуешь, что под ногами нет прочной почвы, тогда можно действовать по решимости. Можно сказать: я сделал выбор, и, как бы мне ни было страшно, я не отступлюсь. Это случается, скажем, на войне: ты вызвался добровольцем на задание и оказываешься в темноте, в холоде и голоде, промок до нитки, кругом грозит опасность, и так хочется оказаться в укрытии. И можно либо сбежать, либо сказать: я принял решение и буду его держаться… Возможно, ты падешь духом, потерпишь неудачу, и в этом нет ничего бесчестного — никто из нас не является патентованным героем. Но это происходит потому, что вдруг вспомнишь, что может случиться с тобой, вместо того чтобы думать о смысле своих действий или о том, куда идешь. Тут может поддержать мысль о том, как важна, значительна конечная цель, и о том, что ты сам, твоя жизнь, твоя физическая цельность или твое счастье очень уж ничтожны по сравнению с самой целью.

Дам вам пример. Когда-то я преподавал в Русской гимназии в Париже, и в одном из младших классов была девочка, которая во время войны уехала к родным в Югославию. В ней не было ничего особенного — обыкновенная девочка, милая, добрая, цельная натура. Во время бомбардировки Белграда дом, где она жила, был разбит. Все жильцы выбежали, но когда стали осматриваться, увидели, что одна больная старушка не смогла выйти. И девочка не задумалась, она вошла в огонь — и так и осталась там. Но порыв, мысль, что эта старушка не должна погибнуть, сгореть заживо, была сильнее, чем инстинктивное движение спастись самой. Между правильной, мужественной мыслью и поступком она не допустила краткого мига, который всем нам позволяет сказать: «А надо ли?». Нет, не должно быть промежутка между мыслью и действием.

В рассказе о Петре есть еще один воодушевляющий момент. Он начинает тонуть, замечает свою незащищенность, свой страх, свой недостаток веры, сознает, что помнит о себе больше, чем помнит о Христе, — Христе, Которого любит и от Которого тем не менее позже отречется, несмотря на то что подлинно любит Его, — и вскрикивает: «Погибаю, спаси!», и оказывается на берегу. И я думаю, что невозможно просто сказать: «Я выйду из лодки, пойду по волнам, достигну сердцевины урагана и спасусь!». Мы должны быть готовы сделать шаг и выйти в море, которое полно опасностей, и если думать о море человеческом, мы окажемся в окружении опасностей разного рода, больших или малых. В какие-то моменты у вас вырвется: «У меня больше нет сил, мне нужна какая-то поддержка или помощь!». Вот и ищите помощи и поддержки, потому что если решить: «Нет, я буду геройски стоять до конца», можно сломаться. Так что надо иметь смирение сказать: «Нет, это — увы! — все, на что я способен!». И в этот момент спасение придет в ответ на твое смирение.

© Metropolitan Anthony of Sourozh Foundation

Опубликовано в книге Митрополит Антоний Сурожский. Труды. Том 2. Москва, изд-во Практика

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: www.pravmir.ru/v-mire-haosa-smerti-stradaniya-zla-nepolnotyi/

Портал БАШНЯ. Копирование, Перепечатка возможна при указании активной ссылки на данную страницу.

На поле в Тольятти появились очередные таинственные круги

Голодание способствует увеличению продолжительности жизни