542

个人的经验:我有多发性硬化症

阿纳斯塔西娅letunovskaya到14年就完全健康。 现在,在24日,她的无效的三组。 因为他诊断为多发性硬化症—她不得不离开学校和体育活动。 但是,她继续享受生活,是要结婚。

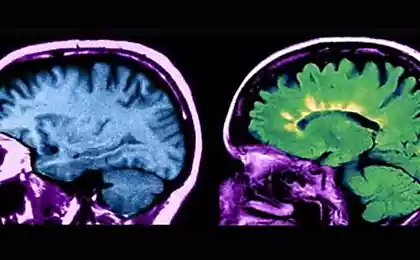

多发性硬化症没有任何关系到老年性疾病或存储器的问题。 它是一个自身免疫性疾病,影响到神经纤维的大脑和脊髓。 在某一点自己的身体的免疫系统失败并开始工作,对付的人。 结果,整个中枢神经系统传播("分散")的病灶外的蛋白质中,"伤痕",即所谓的发性硬化症。

该疾病本身表现在不同的方式。 症状是身体发麻、视力丧失、失禁、严重头痛。 为什么是这种情况发生,医生并不清楚。 在这种情况的原因是免疫系统的削弱,问题与血管效应的病毒、环境和甚至营养。 但是,一旦出现,这种疾病仍然是永远的。 在谈话中,阿纳斯塔西娅letunovskaya谈到历史上他的疾病,它始于十年前。

当身体没有回应

有一天在类在跆拳道的,我觉得我可以做的工作的一个教练。 我开始动摇,这是不可能留在一个步行。 我没有太注意到它,但经过一段时间我开始有严重头痛、一个不断疲劳。 当我在九年级我是14岁,和我父母认为,首先我的条件可能相关的青春期。 但医生在诊所说,它不是,并且毫不客气地告诉去"检查你的头"。

它很快就清楚表明,它真的很严重。 在后两个星期的训练,我已经麻木整个左侧的身体:第一,灵敏度失去了手臂,我不能什么都在它举行,然后腿,然后脸颊和嘴唇。 这是不可能的,甚至捏我的手握成拳头。 在这一年期间,与按摩我恢复的灵敏度的三根手指,他们仍然不能100%以上。

在医生的建议从诊所我有一个核磁共振成像和结果我们去了临床中心,第一个莫斯科国立医科大学名谢切诺夫. 有一个儿童神经科医生立即诊断他患有多发性硬化症。 根据她的,好的,我们解决之前,该疾病仅仅大约一个月以及治疗可能是有效的。 通常这种诊断是不是立即设置,但是第一个得到一定期限,通常为两年至三年看到将如何发展这种疾病。 但在我的情况这一切都清楚。

开始治疗

我立刻被送往医院,并开始刺激素在大剂量. 这是一个非常困难的时期,因为荷尔蒙是转移难—我感觉好多只有在一个月。 一般来说,该进程不能被称为一种治疗方法,对多发性硬化症不治疗。 药品只能缓解恶化,并与他们的帮助,我们回来了。

妈妈不想相信如何做一个完美健康的孩子以及这样一个诊断吗? 特别是,因为没有一个家庭,它不是。 当一切开始的,我的家人传递一个DNA测试,并得到负结果,即一个遗传因子的医生除去。 我妈躲在我的诊断六个月。 医生跟她单独和她后来告诉我,没有什么是未清和需要进行审查。

我学到的真理关于他的诊断时,他承认儿科研究所,那里有许多儿童,与这种疾病。 我们开始谈话,他们说,"我有多发性硬化症,你有什么?" 我回答说,我不知道,然后去了妈妈的。 然后,她承认,我也有这样的诊断。 记住,我不害怕,因为我甚至不认为这是严重的,那么,恶心,但它将通过像普通感冒的。 然而,这并没有发生。

当然,因为生病学校已经褪色的背景。 我正在家上学,并说再见的运动,沉浸在一个漫长和痛苦时期的疾病。 所有十年级时我在医院度过的,在那里我有了新朋友—谁了解我的问题。 支持在家庭中我有两个姐妹和一个兄弟。 与同学,我们有朋友,也一样,但在他生病期间,我不在的情绪为社会化并且不会接待来访者,因为荷尔蒙疗法是非常困难容忍的。

这个时候我生活在一个有雾和不记得发生了什么事。 但是,一个事件可能不会被记住。 当我转移到家庭教育中,教师读我的医疗记录不正确,并告诉同学们,我有脑肿瘤的。 他们开始叫我的话的同情和问我怎么做。 这是非常不愉快的,特别是当我不知道他的诊断。

在11年级,我回到学校虽然间歇治疗,并准备去上大学。 舞会我们有一个温和的,但是我父母希望我有一个假期。 他们买了氦气的气球和装饰大厅里有一个巨大数量的气球。 自那以后,顺便说一下,他们正在从事这项业务。 同一天,我去了适用于大学。

新的症状

接纳我选择了圣吉洪的东正教的人道主义大学的宗教研究。 我成长在一个正统家庭,在那里他们观察所有的仪式:圣餐去了教堂。 另外,我的妹妹在那里学习,和我父母的建议,以试试我。 我曾在这所大学的两年,但无法继续培训由于疾病。 有一个非常丰富的程序:由于工作量和不断的压力我有过偶尔的火炬,我在医院和dodavati的考试之后了会议。 加上一种方式旅行花了一个半小时,这是非常困难,因为人们有多发性硬化症累速度更快。

但我不能离开的思想教育到高等教育—我只有24个。 此外,现在可以研究的远程。 与工作越来越困难。 谁需要的人,将不断取病假、长期和不可预测的? 我的疾病的行为方式没有什么是无法预测。 有时,早上醒来的时候,取得了床,并且已经厌倦。 和期间恶化,新的症状,而且每次你要解决的一个新问题。 可以麻木的任何身体部位,出现灰色的眼睛,或者引起的问题在泌尿生殖系统的区域,在那里是很难去卫生间。

所以每次这种新的治疗和新药。 例如,头痛的药品(与它伤害了如此,传统工具,如dipyrone没有帮助),下降,去除沙子的眼睛,药,推断残余的尿液体。 仍然需要不断取药物,以保持船只和免疫调节作用,其给予的副作用就像寒,温度高。 在此期间恶化添加到这是激素治疗。 之前,我在医院里的三次一年,现在很少一次或两次。

在排队治疗的 每一趟药店费用,我2-3万卢布。 十个按摩服务的费用15万卢布,免疫调节从30至70万。 由于这样的事实,增加的美元和欧元,治疗明显增加。 当然,俄罗斯同行的药物,但它们产生严重的副作用,例如脓肿,必须要切割。

一些免费药物由国家拨款,但如果患者有残疾。 我不得不从字面上敲打。 这是非常羞辱:站在线三年,并不断通过医疗检查的—你需要证明你是真的病了。 有时候,医生看着我,很显然健康的女孩,和所说的,"你怎么来到这里,明智的屁股吗? 想要得到支付,什么也不做?" 我很不高兴,我哭了妈妈说,"冷静下来,我们这样做是为了得到药品。" 现在我有第三组残疾和养恤金的14万卢布。

显然我看起来不像有人有健康问题。 一些症状的发生只是在病情加重的。 有一天我不能走,因为在过去的三周是站在线去医院。

爆发的疾病增加,这一疾病进展每天都在变得越来越困难,并且迫切需要注射激素以去除液体从身体。 等待通过和大不可能的,而且是必要的。 当我在医院,一些人站在线的几个月甚至一年半过这次有这么多事发生了! 与严重恶化的医院可以放。 但如果你觉得或多或少的正常要等待几个星期。

管理这种疾病

要应付的疾病,帮助我接近。 在我们的城市有没有研究的马术,和我父母试图组织一个赛马俱乐部虐待儿童,但是无法突破官僚机构的障碍。 然后我被送到一个摄影课程,所以我坐在家里。 此外,父母组织了一个旅行朝圣的地方,并在参观耶路撒冷的我已经一年没有复发。

现在可以帮助我我的男朋友。 我们已经在一起五年,并且打算结婚的夏天。 我们遇到了健身房的时候我还在做跆拳道在十年级时,他又回到拳击,但随后谈到了作为朋友。 几年之后被发现,并自此以后不一部分。 他知道关于我的疾病,但这并没有停止。 年轻人支持我,并帮助它执行的所有家庭责任的时候,我不能站起来,使我医生给的药品。

我尝试过积极的生活方式成为可能。 在不同的时间从事马术和残疾人盛装舞步,那么功夫教练员来到我的房子,而之后这些经验教训,我的条件略有改善。 现在我去上瑜伽和游泳池,以及帮助我的朋友缝内部娃娃的钱带来的,但它带来的快感。

"难以置信":一个纪录片,造成冲击

如何祈祷变化血液

在开始我的病医生说:"你必须要改变你的整个生活和学习生活。" 但我认为,直到结束,并不得知。 是的,当然,我尝试不要过分,并且如果你醒来疲倦,然后躺了一天。 但在同一时间,这是不可能的疾病是导致你,我自己试图来领导它。 如果我想要行使—你想要海食品,虽然这是难以容忍的热量。 主要的事情—不要退缩到自己并不绝望,因为主体对它的反应和部队开始离开你。

你需要积极的。 为我自己,我决定,上帝给了我这个疾病的一个原因:它保护我的东西。 与这种疾病,我举个例子,成为少移动,尽量不要使用公共交通工具,把自己限制在一些方式。 于是,该疾病有我回、安全的任何危险。

作者:阿纳斯塔西娅Letunovskaya

文本:纳塔利娅*日丹诺夫

P.S.并记住,只要改变你的想法—我们一起改变世界了。 ©

资料来源:www.the-village.ru/village/people/experience/236089-rasseyannyy-skleroz

多发性硬化症没有任何关系到老年性疾病或存储器的问题。 它是一个自身免疫性疾病,影响到神经纤维的大脑和脊髓。 在某一点自己的身体的免疫系统失败并开始工作,对付的人。 结果,整个中枢神经系统传播("分散")的病灶外的蛋白质中,"伤痕",即所谓的发性硬化症。

该疾病本身表现在不同的方式。 症状是身体发麻、视力丧失、失禁、严重头痛。 为什么是这种情况发生,医生并不清楚。 在这种情况的原因是免疫系统的削弱,问题与血管效应的病毒、环境和甚至营养。 但是,一旦出现,这种疾病仍然是永远的。 在谈话中,阿纳斯塔西娅letunovskaya谈到历史上他的疾病,它始于十年前。

当身体没有回应

有一天在类在跆拳道的,我觉得我可以做的工作的一个教练。 我开始动摇,这是不可能留在一个步行。 我没有太注意到它,但经过一段时间我开始有严重头痛、一个不断疲劳。 当我在九年级我是14岁,和我父母认为,首先我的条件可能相关的青春期。 但医生在诊所说,它不是,并且毫不客气地告诉去"检查你的头"。

它很快就清楚表明,它真的很严重。 在后两个星期的训练,我已经麻木整个左侧的身体:第一,灵敏度失去了手臂,我不能什么都在它举行,然后腿,然后脸颊和嘴唇。 这是不可能的,甚至捏我的手握成拳头。 在这一年期间,与按摩我恢复的灵敏度的三根手指,他们仍然不能100%以上。

在医生的建议从诊所我有一个核磁共振成像和结果我们去了临床中心,第一个莫斯科国立医科大学名谢切诺夫. 有一个儿童神经科医生立即诊断他患有多发性硬化症。 根据她的,好的,我们解决之前,该疾病仅仅大约一个月以及治疗可能是有效的。 通常这种诊断是不是立即设置,但是第一个得到一定期限,通常为两年至三年看到将如何发展这种疾病。 但在我的情况这一切都清楚。

开始治疗

我立刻被送往医院,并开始刺激素在大剂量. 这是一个非常困难的时期,因为荷尔蒙是转移难—我感觉好多只有在一个月。 一般来说,该进程不能被称为一种治疗方法,对多发性硬化症不治疗。 药品只能缓解恶化,并与他们的帮助,我们回来了。

妈妈不想相信如何做一个完美健康的孩子以及这样一个诊断吗? 特别是,因为没有一个家庭,它不是。 当一切开始的,我的家人传递一个DNA测试,并得到负结果,即一个遗传因子的医生除去。 我妈躲在我的诊断六个月。 医生跟她单独和她后来告诉我,没有什么是未清和需要进行审查。

我学到的真理关于他的诊断时,他承认儿科研究所,那里有许多儿童,与这种疾病。 我们开始谈话,他们说,"我有多发性硬化症,你有什么?" 我回答说,我不知道,然后去了妈妈的。 然后,她承认,我也有这样的诊断。 记住,我不害怕,因为我甚至不认为这是严重的,那么,恶心,但它将通过像普通感冒的。 然而,这并没有发生。

当然,因为生病学校已经褪色的背景。 我正在家上学,并说再见的运动,沉浸在一个漫长和痛苦时期的疾病。 所有十年级时我在医院度过的,在那里我有了新朋友—谁了解我的问题。 支持在家庭中我有两个姐妹和一个兄弟。 与同学,我们有朋友,也一样,但在他生病期间,我不在的情绪为社会化并且不会接待来访者,因为荷尔蒙疗法是非常困难容忍的。

这个时候我生活在一个有雾和不记得发生了什么事。 但是,一个事件可能不会被记住。 当我转移到家庭教育中,教师读我的医疗记录不正确,并告诉同学们,我有脑肿瘤的。 他们开始叫我的话的同情和问我怎么做。 这是非常不愉快的,特别是当我不知道他的诊断。

在11年级,我回到学校虽然间歇治疗,并准备去上大学。 舞会我们有一个温和的,但是我父母希望我有一个假期。 他们买了氦气的气球和装饰大厅里有一个巨大数量的气球。 自那以后,顺便说一下,他们正在从事这项业务。 同一天,我去了适用于大学。

新的症状

接纳我选择了圣吉洪的东正教的人道主义大学的宗教研究。 我成长在一个正统家庭,在那里他们观察所有的仪式:圣餐去了教堂。 另外,我的妹妹在那里学习,和我父母的建议,以试试我。 我曾在这所大学的两年,但无法继续培训由于疾病。 有一个非常丰富的程序:由于工作量和不断的压力我有过偶尔的火炬,我在医院和dodavati的考试之后了会议。 加上一种方式旅行花了一个半小时,这是非常困难,因为人们有多发性硬化症累速度更快。

但我不能离开的思想教育到高等教育—我只有24个。 此外,现在可以研究的远程。 与工作越来越困难。 谁需要的人,将不断取病假、长期和不可预测的? 我的疾病的行为方式没有什么是无法预测。 有时,早上醒来的时候,取得了床,并且已经厌倦。 和期间恶化,新的症状,而且每次你要解决的一个新问题。 可以麻木的任何身体部位,出现灰色的眼睛,或者引起的问题在泌尿生殖系统的区域,在那里是很难去卫生间。

所以每次这种新的治疗和新药。 例如,头痛的药品(与它伤害了如此,传统工具,如dipyrone没有帮助),下降,去除沙子的眼睛,药,推断残余的尿液体。 仍然需要不断取药物,以保持船只和免疫调节作用,其给予的副作用就像寒,温度高。 在此期间恶化添加到这是激素治疗。 之前,我在医院里的三次一年,现在很少一次或两次。

在排队治疗的 每一趟药店费用,我2-3万卢布。 十个按摩服务的费用15万卢布,免疫调节从30至70万。 由于这样的事实,增加的美元和欧元,治疗明显增加。 当然,俄罗斯同行的药物,但它们产生严重的副作用,例如脓肿,必须要切割。

一些免费药物由国家拨款,但如果患者有残疾。 我不得不从字面上敲打。 这是非常羞辱:站在线三年,并不断通过医疗检查的—你需要证明你是真的病了。 有时候,医生看着我,很显然健康的女孩,和所说的,"你怎么来到这里,明智的屁股吗? 想要得到支付,什么也不做?" 我很不高兴,我哭了妈妈说,"冷静下来,我们这样做是为了得到药品。" 现在我有第三组残疾和养恤金的14万卢布。

显然我看起来不像有人有健康问题。 一些症状的发生只是在病情加重的。 有一天我不能走,因为在过去的三周是站在线去医院。

爆发的疾病增加,这一疾病进展每天都在变得越来越困难,并且迫切需要注射激素以去除液体从身体。 等待通过和大不可能的,而且是必要的。 当我在医院,一些人站在线的几个月甚至一年半过这次有这么多事发生了! 与严重恶化的医院可以放。 但如果你觉得或多或少的正常要等待几个星期。

管理这种疾病

要应付的疾病,帮助我接近。 在我们的城市有没有研究的马术,和我父母试图组织一个赛马俱乐部虐待儿童,但是无法突破官僚机构的障碍。 然后我被送到一个摄影课程,所以我坐在家里。 此外,父母组织了一个旅行朝圣的地方,并在参观耶路撒冷的我已经一年没有复发。

现在可以帮助我我的男朋友。 我们已经在一起五年,并且打算结婚的夏天。 我们遇到了健身房的时候我还在做跆拳道在十年级时,他又回到拳击,但随后谈到了作为朋友。 几年之后被发现,并自此以后不一部分。 他知道关于我的疾病,但这并没有停止。 年轻人支持我,并帮助它执行的所有家庭责任的时候,我不能站起来,使我医生给的药品。

我尝试过积极的生活方式成为可能。 在不同的时间从事马术和残疾人盛装舞步,那么功夫教练员来到我的房子,而之后这些经验教训,我的条件略有改善。 现在我去上瑜伽和游泳池,以及帮助我的朋友缝内部娃娃的钱带来的,但它带来的快感。

"难以置信":一个纪录片,造成冲击

如何祈祷变化血液

在开始我的病医生说:"你必须要改变你的整个生活和学习生活。" 但我认为,直到结束,并不得知。 是的,当然,我尝试不要过分,并且如果你醒来疲倦,然后躺了一天。 但在同一时间,这是不可能的疾病是导致你,我自己试图来领导它。 如果我想要行使—你想要海食品,虽然这是难以容忍的热量。 主要的事情—不要退缩到自己并不绝望,因为主体对它的反应和部队开始离开你。

你需要积极的。 为我自己,我决定,上帝给了我这个疾病的一个原因:它保护我的东西。 与这种疾病,我举个例子,成为少移动,尽量不要使用公共交通工具,把自己限制在一些方式。 于是,该疾病有我回、安全的任何危险。

作者:阿纳斯塔西娅Letunovskaya

文本:纳塔利娅*日丹诺夫

P.S.并记住,只要改变你的想法—我们一起改变世界了。 ©

资料来源:www.the-village.ru/village/people/experience/236089-rasseyannyy-skleroz