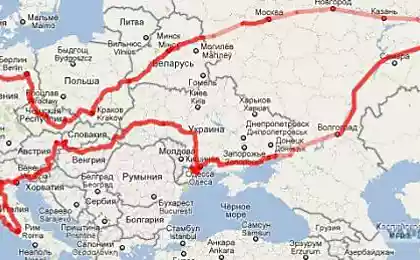

985

步行距离到柏林

可能和手风琴,但是愿意在这种情况下应得的惩罚,招致...

根纳季Kovalevsky,

二战老兵。

回忆。

我是在Zhuravlevka Tevrizsky鄂木斯克地区的村庄出生于1926年2月10日。我的父亲,伊格内修斯·伊万诺维奇出生于莫吉廖夫省于1897年。母亲,亚历山德拉谢苗诺夫娜索伯列夫,出生于Ekaterinoslavl于1903年。在西伯利亚移动于1907年。这位母亲说,她结婚17岁“,因为财富。”我们家有几个孩子:兄弟姐妹,除了我,那是另外十个灵魂。不过,姐姐索尼娅于1927年去世,当时她才三岁。

我的母亲的“母亲女杰”称号,并获得已开始在1938年

还清的好处

全村有150的房子。根据他的长辈,集体化之前多数住红火。村里有它自己的水磨河Imsysa,乳品和sherstobitnaya车间。当组织的农场,所有Porush。因此有必要去Tevriz - 磨面粉,榨油。有积累必须等待10-15天这样的地方。而另一个问题:据目击者称,社会化所有的牛,他开始呼吸。在1931年的饥荒。我不是在谈论剥夺和驱逐富人的瓦休甘沼泽。

但是,这一切都我学到晚得多。虽然我住的大部分男生 - 同行。在村里的赤脚去了,不仅体积小,而且还老。鞋子只有当进入树林或干草。鞋是凉鞋或水鸭,皮革制成的,这是他们自己偷偷开始做,因为所有的皮肤需要采取的状态。还穿着他所有的自己,土布。从中亚麻编织帆布缝制衣服。麻绳威利和针织chuviaki。

Zhuravlevka位于额尔齐斯河南部风景如画的位置,距离东流 - 江Imsysa,从西,五百米,有湖的夏天。在湖中有很多鱼:鲫鱼,丁鲷,梭鱼,鲈鱼。在冬季,鱼喘气,我们做出了洞,挖出其网出水面。出口全鱼箱。在湖上,我经常去钓竿。出现了,当刚刚开始天亮了,上钩了,蠕虫收获跑到湖边。有丰富的长途总是返回。

在我们村每个地方都有自己的名字。 “第一沟”是从村里半公里。在那里,我们去收集黑莓和蓝莓。 “第二沟”约一英里远。这里我们选择了小红莓和蘑菇。蘑菇,我们只用了白色,白杨,牛肝菌蘑菇。一个深秋 - 蘑菇。有一个古老的混交林,树木 - 周长成人手

以“Berendeev岛”我们去松果。我们shishkovali两种方式。我们爬上了树,并收集锥在一个袋子里,挂在你身上,或扔了下来。或做kolot:交叉钉在极块,把雪松,撞上树干,成熟锥从一个罐子下降

。

一旦我们现在已经收集到的男生去过夜Berendeev岛,他是村里的一个大沼泽6公里。这是非常大的,我们很多时候它徘徊。有长大了坚实的雪松,很多蔓越莓和云莓的。所以,当我们越过沼泽,这是广近三百米,我们一眼就看见熊喊道, - 我们环顾四周,并冻结了“熊!”:从我们一百米熊通过沼泽走,但在相反的方向。熊转过头来在我们的方向,继续他的方式,和我们匆匆赶回家里。在我们的区域被发现两种熊:黑色和棕色。黑绕过人性化的一面,棕色 - 更积极,可能会攻击人。我们很幸运 - 他遇到了黑熊

。

我们住在附近的房子猎人Pantelei。我们告诉他有关会议,3天之后,他杀死了他,对待我们承受的肉。这是我想它唯一的一次。妈妈不肯吃,这是一般讲究食品,从不吃肉的兔子,马和野鸭。是的,我不喜欢的熊肉:它有难闻的气味,而且它必须是不同的调味香料,以它来对抗

。

在额尔齐斯河畔长大了不少黑莓和核果的,但我们没有抓住。在岛上,这是额尔齐斯河,我们收集了葡萄干。

一位母亲对我说:“你过来吧,冬天副天罗地网。我会旋转麻,你也要结合。“我母亲教我编织,然后我们就去了。那是在1940年,当时种植的父亲给1年,因为他把马未经许可(即使他是新郎)带来柴火。在春天我绑天罗地网6-8米长,所有的夏天,我们抓住了他们的鱼。

我们住在一个小房子的两个房间。首先是俄罗斯大型炉,其睡得这么好,尤其是在冬季。所以,我们睡在地板上前面的房间,和他的母亲 - 在一张木床。燃油是松树根 - “焦油”,这在夏季收获,干燥。在冬季,我们经常组织聚会:女人们去和做针线活(谁纺亚麻,针织谁,谁绣),并唱起了歌。我的母亲是一个啦啦队长和喜爱唱歌。在后面一直在与歌曲。

我八年中,他在农场工作:推动粪便在球场上。父亲挽马Sadilov我的车,我开车的马。正如我的父亲采伐的木材锯,切碎,放入柴堆,冬天开车回家。

在1941年5月,我毕业于七类。而我至少15年。而在同月是一个大的水。在当我们上床了晚上,水到他的祖父伊万的房子,我们住在一起,他在后面,并在上午的水已经在我们的栅栏。被水淹没了整个村庄,农田和牧场。

而在同一时间开始死亡战马(炭疽)。马撤回在兽性墓地,捆绑,他们死在那里。

这里是比较麻烦落在:周日村庄发现,我们被攻击了希特勒德国。男子聚集在办公室,开始:“这是谁的德国,但我们把它竖起的帽子”。立刻所有应征入伍,连同我的哥哥阿纳托利(1922年出生)。和第三天,他的父亲被传唤到军事委员会,两天后,他被带到军队,我们是孤独了。

在村里,我们 - 青少年已成为主力军。我们必须思考,如何生活。该场被洪水淹没,就必须播种,你要修剪,但在哪里?这给我们带来的,老的少的,每150公里,Bolsheukovsky区发干草。我们在那里修剪,划船,拖把,甲烷在堆栈,并在冬季开车到集体农庄家畜。我在冬天去干草曾几次。装载车,但在此期间到达那里,一半在车的马饲料。通过水的秋天来到了,开始种草,但没有时间去成长高。和修剪它在十月被冻结了一半,有雪堆。在冬季,它带来了用草和喂养奶牛混合。

那年秋天我被称为“附言”向董事会草案,并在冬季村里Doronino军事训练。在这里,上周日从事军事训练,其余6天森林砍柴。跟我们有一个罗马。他不想工作,就去了切割:把他的手放在树桩和打她的斧头。然后,当我来到度假在1947年战争结束后,他找到了我,虽然他住在另一个村。他向我展示了这手:它是干的,有骨,浑身皮

。

1942年冬天,我又被召入课程狙击手。受过别雷亚尔村研究设备trehlineyki,视力和伪装。三次射向目标,在300和500米,他教我们跛脚中尉。他任命我为他的助手。而现在,我将导致分工在餐厅和命令,这是必要的“右肩前进!” - 离开了,但没有指挥官的家伙知道哪里去了。

来源senat.org

如果接近手风琴,而我继续预备课程

1943年11月2日,当我是17,我被编入红军。

从我们村给我打电话,Golovneva迈克尔。到了晚上,临走前,女孩们邀请我去,并已要求我唱再见(我唱歌的时候,在我看来,不差)。所以我那天晚上唱的那样,“我的父亲是个农民自然的......”“有天同志......”,“你不维特,棕色卷发......”,“Khasbulat删除...”等。

从集体农庄我被赋予了啄吃饭,母亲nastryapala松饼和煎饼。在看到尼克叔叔来了,叔叔阿热。母亲得了这瓶伏特加酒,和他们喝。我有一个单桶装“perelomka”0.32。我敬礼告别她和彼得带我们去Mihnevich Tevriz。在Tevriz我们被E.萨沙Moiseenko基因,Miselev谢尔盖·福明和萨沙加盟。有了它们,我被训练,并得到了一个在电池的前面。然后,在马背上5天我们去伊希姆。在伊希姆我们到达天已经黑了,我们被安置在走廊招聘办公室。而在早上旅客列车被送到鄂木斯克。

在鄂木斯克,我们住在一个名叫俱乐部。 Lobkova。他是在火车站,并用围栏两米的木栅栏。在这里我们了3天睡在了现场。在这之后,我们被装入货车并采取Kalanchinsk,校园枪手。而且,由于学校满员,我们被送到古比雪夫新西伯利亚地区。在古比雪夫,我们已经确定了炮兵学校。我们位于近江上的银行红砖建筑。第一次,当我们跑了30度霜冻,早上洗河中。在解除有序来到清除积雪从孔。她约五米长,20-30厘米的宽度。这种情况持续了大约一个星期,直到在房间里洗脸盆。厕所是在大街上,从军营150米。军营是一个砖炉,淹没了她的柴火。金属,两层的床发了言。床 - 床垫里塞满了稻草,枕头,两片和一条毯子

。

班历时预定12时间:上升6点,一小时自学,一个半小时 - 每天清洗马,一小时(“死时间”)休息和撤退在23.00。该餐厅是在城市的中心。每天三次,我们去那里下钻歌曲。

由于我们班举行演练,消防,战术和体能训练。研究法规。教你如何骑马。研究了45毫米火炮,MFR(反坦克炮)和小型武器的材料的一部分。

第一课我们花了电池的指挥官,少尉Beklemeshev谁向我们解释什么火炮。他说,炮兵 - 战争之神,发挥在进攻中的主要角色。炮兵扫清了道路为步兵,炮兵,和步兵团长每个高。领导的一个说法:“傻瓜去智能骑兵和炮兵”他还列举了前国防部长伏罗希洛夫政委的说法,“炮兵是,特别是炮兵司令,它的意思是全面教育的人»。

我们致力于以马匹的照顾。走到值班的马厩,并到农场干草。更多的我们被教导如何背负他的马,骑骑马。当运动命令:“倾城” - 一个一步,“倾城两个交叉!” - 小跑,“倾城三个十字架!” - 一个驰骋。喂马匹被赋予棉饼的崩溃,并喂马匹和自己吃,或交换一块面包的海军陆战队。我们附近是冷冻贮存的土豆,这被带到餐厅。我们把这些土豆去垃圾填埋场的时候。有被挖与它的炉子烘烤,我们这个山芋。用木是雪上加霜,没有地方把他们。我们吃了军校学生正常的白面包 - 200克,黑色 - 400克黄油 - 30克,据说这是已经把粥 - 荞麦或大米

我们都穿着旧(修补)装备。在他的脚与绕组,鞋子也磨损。我们被教导如何将线绕线圈和鞋,其长度约为一个半米远。和四指膝盖以下。

在家里,我是不是被宠坏了,这么快就习惯了新的条件下,没有去一些垃圾堆,甚至一些体重。

谢尔盖Melnikow我们有一个中士基斯克亚,他嘲笑我们。都去睡觉了,我们将建立,并在一小时内就一茶匙开始说话。一句话说闭嘴,再一个字和一个长时间的停顿。或睡眠,他吩咐我们:“结束!攀登。所以连续工作约30分钟,但我们培养了45秒,我们来得及穿好衣服,风绑腿和站在形成。并把武器来“打”和“挂”了一分钟。我们还制定了互换性房枪的仆人,而不是成为枪手的电池,而不是指挥官 - 炮手,等等D.

。

我们发射实弹的枪对准目标,以及反坦克炮(MFR)。 PTR配备了柔软的屁股垫,以缓冲冲击,但如果没有prizhmesh严密对接,然后挥笔,找我什么事发生在pervosti。再长的肩膀疼痛难忍。

许多人都必须学会的技巧。一切,看不出来。但是,不管怎样,1944年3月,我们宣誓。我们被赋予了新的制服(形状,外套和靴子代替帆布鞋),授予“下士”称号,并送往前线。

首席梯队被任命Beklemeshev,我们的排长。第一站是在鄂木斯克,在那里我们喂一顿热饭的餐厅。然后我们有三次喂热食,还有一路不断干粮的最后一站 - 斯塔拉亚罗萨

在防守

城市不大,在废墟,只是坚持一个管道。我们被告知,最近有沉重的战役,而不是所有的死仍被埋。

我们提出了一整天,晚上只能来到发射阵地反坦克炮。我们Tevrizsky人都在相同的电池。奶奶的指挥官走路时带着一根拐杖。在排长第一次考验了我们的知识,并任命我为炮手。

天亮了,我们就开始环顾四周。在我们的左边被破坏的树木鹿肉,前面,在一百五十公尺,沟槽是我们的防守。

我们的射击位置(OP),以及深入现场对枪支的任何组合性,地沟住房人的住房沟弹药caponier躲枪和小防空洞为要抓取四肢着这排。在伪装网的乡村景色这一切都依偎。射击位置,因为它是在岛城和12公里普斯科夫深度和三公里的宽度之间的包,所以我们从四面八方射出,并获得我们的OP是唯一可能在夜间进行。未来,每五到七个公里的河道是伟大的。我们经常通过我们的位置飞我们的飞机轰炸穿越观看,因为他们敲,他们是在火焰中,离我们不远处坠落。

第一次我感兴趣的一切;在空中 - 战斗,炮弹爆炸,但是当他看到破碎的身体没有达到好奇心

。

在高尔基的第二天被杀与我们乡下人去了面积。剥离下来,内衣,埋在一个山谷,接近射击位置。打死被埋葬在内衣和不穿鞋。

他们喂养我们天黑,并且在早上天亮前。村从四面八方看。早上和晚上分别给予2饼干和半汤一锅。有时候,咬掉一块面包和长吸,像糖果,不敢下咽。不远处我们的立场是一个湖泊长满了芦苇。这就是我们每天都要爬,撕毁了芦苇和白云杉起来有点甜根。与我们来自同一个锅里吃了排长。虽然官,他收到额外的口粮(少许油,饼干和香烟),但他始终与我们分享。

有一天,他们在村里Olenino地窖土豆发现,然后我们开始生活。到了晚上,煮熟的土豆,整天吃了她。诚然,她是无盐,并在第一时间想吐,但随后身体被使用。

第一次我们在防守上,我们采取了水pyatisotkilogrammovoy炸弹的漏斗。水摄于夜间。一天下午,结束了水。只好爬到漏斗。然后我们看到有浮尸兵。报告给指挥官。在此之后说不要从湖里取水,我们开始给消毒药片。

在每月一次洗人员国防和熨烫所有制服。巴斯坐落在一个封闭的棚,那里的热水,脚下散发分支机构。在重组过程中所进行的攻击洗澡人员,当小士兵的遗骸,并指定为补充。如果重排在现场进行,然后离开了战士没有洗澡。同样的问题口粮(NC),其中年轻的士兵马上吃杀,如果他没有白费来临之前。经验丰富的战士,相反,没有吃任何东西来临之前。我们被警告说,如果满肚子疼,考虑必死无疑。

我们在先前被德国占领的阵地。在山沟是一家大型德国防空洞“七层日志,”我们与回去休息(睡觉关)的前缘白天步兵调查结果,并在晚上把防守。有一天,当步兵睡,然后放在至少50人在防空洞被炮弹击中。天花板塌了,所有的士兵被埋葬在那里。

来源:

根纳季Kovalevsky,

二战老兵。

回忆。

我是在Zhuravlevka Tevrizsky鄂木斯克地区的村庄出生于1926年2月10日。我的父亲,伊格内修斯·伊万诺维奇出生于莫吉廖夫省于1897年。母亲,亚历山德拉谢苗诺夫娜索伯列夫,出生于Ekaterinoslavl于1903年。在西伯利亚移动于1907年。这位母亲说,她结婚17岁“,因为财富。”我们家有几个孩子:兄弟姐妹,除了我,那是另外十个灵魂。不过,姐姐索尼娅于1927年去世,当时她才三岁。

我的母亲的“母亲女杰”称号,并获得已开始在1938年

还清的好处

全村有150的房子。根据他的长辈,集体化之前多数住红火。村里有它自己的水磨河Imsysa,乳品和sherstobitnaya车间。当组织的农场,所有Porush。因此有必要去Tevriz - 磨面粉,榨油。有积累必须等待10-15天这样的地方。而另一个问题:据目击者称,社会化所有的牛,他开始呼吸。在1931年的饥荒。我不是在谈论剥夺和驱逐富人的瓦休甘沼泽。

但是,这一切都我学到晚得多。虽然我住的大部分男生 - 同行。在村里的赤脚去了,不仅体积小,而且还老。鞋子只有当进入树林或干草。鞋是凉鞋或水鸭,皮革制成的,这是他们自己偷偷开始做,因为所有的皮肤需要采取的状态。还穿着他所有的自己,土布。从中亚麻编织帆布缝制衣服。麻绳威利和针织chuviaki。

Zhuravlevka位于额尔齐斯河南部风景如画的位置,距离东流 - 江Imsysa,从西,五百米,有湖的夏天。在湖中有很多鱼:鲫鱼,丁鲷,梭鱼,鲈鱼。在冬季,鱼喘气,我们做出了洞,挖出其网出水面。出口全鱼箱。在湖上,我经常去钓竿。出现了,当刚刚开始天亮了,上钩了,蠕虫收获跑到湖边。有丰富的长途总是返回。

在我们村每个地方都有自己的名字。 “第一沟”是从村里半公里。在那里,我们去收集黑莓和蓝莓。 “第二沟”约一英里远。这里我们选择了小红莓和蘑菇。蘑菇,我们只用了白色,白杨,牛肝菌蘑菇。一个深秋 - 蘑菇。有一个古老的混交林,树木 - 周长成人手

以“Berendeev岛”我们去松果。我们shishkovali两种方式。我们爬上了树,并收集锥在一个袋子里,挂在你身上,或扔了下来。或做kolot:交叉钉在极块,把雪松,撞上树干,成熟锥从一个罐子下降

。

一旦我们现在已经收集到的男生去过夜Berendeev岛,他是村里的一个大沼泽6公里。这是非常大的,我们很多时候它徘徊。有长大了坚实的雪松,很多蔓越莓和云莓的。所以,当我们越过沼泽,这是广近三百米,我们一眼就看见熊喊道, - 我们环顾四周,并冻结了“熊!”:从我们一百米熊通过沼泽走,但在相反的方向。熊转过头来在我们的方向,继续他的方式,和我们匆匆赶回家里。在我们的区域被发现两种熊:黑色和棕色。黑绕过人性化的一面,棕色 - 更积极,可能会攻击人。我们很幸运 - 他遇到了黑熊

。

我们住在附近的房子猎人Pantelei。我们告诉他有关会议,3天之后,他杀死了他,对待我们承受的肉。这是我想它唯一的一次。妈妈不肯吃,这是一般讲究食品,从不吃肉的兔子,马和野鸭。是的,我不喜欢的熊肉:它有难闻的气味,而且它必须是不同的调味香料,以它来对抗

。

在额尔齐斯河畔长大了不少黑莓和核果的,但我们没有抓住。在岛上,这是额尔齐斯河,我们收集了葡萄干。

一位母亲对我说:“你过来吧,冬天副天罗地网。我会旋转麻,你也要结合。“我母亲教我编织,然后我们就去了。那是在1940年,当时种植的父亲给1年,因为他把马未经许可(即使他是新郎)带来柴火。在春天我绑天罗地网6-8米长,所有的夏天,我们抓住了他们的鱼。

我们住在一个小房子的两个房间。首先是俄罗斯大型炉,其睡得这么好,尤其是在冬季。所以,我们睡在地板上前面的房间,和他的母亲 - 在一张木床。燃油是松树根 - “焦油”,这在夏季收获,干燥。在冬季,我们经常组织聚会:女人们去和做针线活(谁纺亚麻,针织谁,谁绣),并唱起了歌。我的母亲是一个啦啦队长和喜爱唱歌。在后面一直在与歌曲。

我八年中,他在农场工作:推动粪便在球场上。父亲挽马Sadilov我的车,我开车的马。正如我的父亲采伐的木材锯,切碎,放入柴堆,冬天开车回家。

在1941年5月,我毕业于七类。而我至少15年。而在同月是一个大的水。在当我们上床了晚上,水到他的祖父伊万的房子,我们住在一起,他在后面,并在上午的水已经在我们的栅栏。被水淹没了整个村庄,农田和牧场。

而在同一时间开始死亡战马(炭疽)。马撤回在兽性墓地,捆绑,他们死在那里。

这里是比较麻烦落在:周日村庄发现,我们被攻击了希特勒德国。男子聚集在办公室,开始:“这是谁的德国,但我们把它竖起的帽子”。立刻所有应征入伍,连同我的哥哥阿纳托利(1922年出生)。和第三天,他的父亲被传唤到军事委员会,两天后,他被带到军队,我们是孤独了。

在村里,我们 - 青少年已成为主力军。我们必须思考,如何生活。该场被洪水淹没,就必须播种,你要修剪,但在哪里?这给我们带来的,老的少的,每150公里,Bolsheukovsky区发干草。我们在那里修剪,划船,拖把,甲烷在堆栈,并在冬季开车到集体农庄家畜。我在冬天去干草曾几次。装载车,但在此期间到达那里,一半在车的马饲料。通过水的秋天来到了,开始种草,但没有时间去成长高。和修剪它在十月被冻结了一半,有雪堆。在冬季,它带来了用草和喂养奶牛混合。

那年秋天我被称为“附言”向董事会草案,并在冬季村里Doronino军事训练。在这里,上周日从事军事训练,其余6天森林砍柴。跟我们有一个罗马。他不想工作,就去了切割:把他的手放在树桩和打她的斧头。然后,当我来到度假在1947年战争结束后,他找到了我,虽然他住在另一个村。他向我展示了这手:它是干的,有骨,浑身皮

。

1942年冬天,我又被召入课程狙击手。受过别雷亚尔村研究设备trehlineyki,视力和伪装。三次射向目标,在300和500米,他教我们跛脚中尉。他任命我为他的助手。而现在,我将导致分工在餐厅和命令,这是必要的“右肩前进!” - 离开了,但没有指挥官的家伙知道哪里去了。

来源senat.org

如果接近手风琴,而我继续预备课程

1943年11月2日,当我是17,我被编入红军。

从我们村给我打电话,Golovneva迈克尔。到了晚上,临走前,女孩们邀请我去,并已要求我唱再见(我唱歌的时候,在我看来,不差)。所以我那天晚上唱的那样,“我的父亲是个农民自然的......”“有天同志......”,“你不维特,棕色卷发......”,“Khasbulat删除...”等。

从集体农庄我被赋予了啄吃饭,母亲nastryapala松饼和煎饼。在看到尼克叔叔来了,叔叔阿热。母亲得了这瓶伏特加酒,和他们喝。我有一个单桶装“perelomka”0.32。我敬礼告别她和彼得带我们去Mihnevich Tevriz。在Tevriz我们被E.萨沙Moiseenko基因,Miselev谢尔盖·福明和萨沙加盟。有了它们,我被训练,并得到了一个在电池的前面。然后,在马背上5天我们去伊希姆。在伊希姆我们到达天已经黑了,我们被安置在走廊招聘办公室。而在早上旅客列车被送到鄂木斯克。

在鄂木斯克,我们住在一个名叫俱乐部。 Lobkova。他是在火车站,并用围栏两米的木栅栏。在这里我们了3天睡在了现场。在这之后,我们被装入货车并采取Kalanchinsk,校园枪手。而且,由于学校满员,我们被送到古比雪夫新西伯利亚地区。在古比雪夫,我们已经确定了炮兵学校。我们位于近江上的银行红砖建筑。第一次,当我们跑了30度霜冻,早上洗河中。在解除有序来到清除积雪从孔。她约五米长,20-30厘米的宽度。这种情况持续了大约一个星期,直到在房间里洗脸盆。厕所是在大街上,从军营150米。军营是一个砖炉,淹没了她的柴火。金属,两层的床发了言。床 - 床垫里塞满了稻草,枕头,两片和一条毯子

。

班历时预定12时间:上升6点,一小时自学,一个半小时 - 每天清洗马,一小时(“死时间”)休息和撤退在23.00。该餐厅是在城市的中心。每天三次,我们去那里下钻歌曲。

由于我们班举行演练,消防,战术和体能训练。研究法规。教你如何骑马。研究了45毫米火炮,MFR(反坦克炮)和小型武器的材料的一部分。

第一课我们花了电池的指挥官,少尉Beklemeshev谁向我们解释什么火炮。他说,炮兵 - 战争之神,发挥在进攻中的主要角色。炮兵扫清了道路为步兵,炮兵,和步兵团长每个高。领导的一个说法:“傻瓜去智能骑兵和炮兵”他还列举了前国防部长伏罗希洛夫政委的说法,“炮兵是,特别是炮兵司令,它的意思是全面教育的人»。

我们致力于以马匹的照顾。走到值班的马厩,并到农场干草。更多的我们被教导如何背负他的马,骑骑马。当运动命令:“倾城” - 一个一步,“倾城两个交叉!” - 小跑,“倾城三个十字架!” - 一个驰骋。喂马匹被赋予棉饼的崩溃,并喂马匹和自己吃,或交换一块面包的海军陆战队。我们附近是冷冻贮存的土豆,这被带到餐厅。我们把这些土豆去垃圾填埋场的时候。有被挖与它的炉子烘烤,我们这个山芋。用木是雪上加霜,没有地方把他们。我们吃了军校学生正常的白面包 - 200克,黑色 - 400克黄油 - 30克,据说这是已经把粥 - 荞麦或大米

我们都穿着旧(修补)装备。在他的脚与绕组,鞋子也磨损。我们被教导如何将线绕线圈和鞋,其长度约为一个半米远。和四指膝盖以下。

在家里,我是不是被宠坏了,这么快就习惯了新的条件下,没有去一些垃圾堆,甚至一些体重。

谢尔盖Melnikow我们有一个中士基斯克亚,他嘲笑我们。都去睡觉了,我们将建立,并在一小时内就一茶匙开始说话。一句话说闭嘴,再一个字和一个长时间的停顿。或睡眠,他吩咐我们:“结束!攀登。所以连续工作约30分钟,但我们培养了45秒,我们来得及穿好衣服,风绑腿和站在形成。并把武器来“打”和“挂”了一分钟。我们还制定了互换性房枪的仆人,而不是成为枪手的电池,而不是指挥官 - 炮手,等等D.

。

我们发射实弹的枪对准目标,以及反坦克炮(MFR)。 PTR配备了柔软的屁股垫,以缓冲冲击,但如果没有prizhmesh严密对接,然后挥笔,找我什么事发生在pervosti。再长的肩膀疼痛难忍。

许多人都必须学会的技巧。一切,看不出来。但是,不管怎样,1944年3月,我们宣誓。我们被赋予了新的制服(形状,外套和靴子代替帆布鞋),授予“下士”称号,并送往前线。

首席梯队被任命Beklemeshev,我们的排长。第一站是在鄂木斯克,在那里我们喂一顿热饭的餐厅。然后我们有三次喂热食,还有一路不断干粮的最后一站 - 斯塔拉亚罗萨

在防守

城市不大,在废墟,只是坚持一个管道。我们被告知,最近有沉重的战役,而不是所有的死仍被埋。

我们提出了一整天,晚上只能来到发射阵地反坦克炮。我们Tevrizsky人都在相同的电池。奶奶的指挥官走路时带着一根拐杖。在排长第一次考验了我们的知识,并任命我为炮手。

天亮了,我们就开始环顾四周。在我们的左边被破坏的树木鹿肉,前面,在一百五十公尺,沟槽是我们的防守。

我们的射击位置(OP),以及深入现场对枪支的任何组合性,地沟住房人的住房沟弹药caponier躲枪和小防空洞为要抓取四肢着这排。在伪装网的乡村景色这一切都依偎。射击位置,因为它是在岛城和12公里普斯科夫深度和三公里的宽度之间的包,所以我们从四面八方射出,并获得我们的OP是唯一可能在夜间进行。未来,每五到七个公里的河道是伟大的。我们经常通过我们的位置飞我们的飞机轰炸穿越观看,因为他们敲,他们是在火焰中,离我们不远处坠落。

第一次我感兴趣的一切;在空中 - 战斗,炮弹爆炸,但是当他看到破碎的身体没有达到好奇心

。

在高尔基的第二天被杀与我们乡下人去了面积。剥离下来,内衣,埋在一个山谷,接近射击位置。打死被埋葬在内衣和不穿鞋。

他们喂养我们天黑,并且在早上天亮前。村从四面八方看。早上和晚上分别给予2饼干和半汤一锅。有时候,咬掉一块面包和长吸,像糖果,不敢下咽。不远处我们的立场是一个湖泊长满了芦苇。这就是我们每天都要爬,撕毁了芦苇和白云杉起来有点甜根。与我们来自同一个锅里吃了排长。虽然官,他收到额外的口粮(少许油,饼干和香烟),但他始终与我们分享。

有一天,他们在村里Olenino地窖土豆发现,然后我们开始生活。到了晚上,煮熟的土豆,整天吃了她。诚然,她是无盐,并在第一时间想吐,但随后身体被使用。

第一次我们在防守上,我们采取了水pyatisotkilogrammovoy炸弹的漏斗。水摄于夜间。一天下午,结束了水。只好爬到漏斗。然后我们看到有浮尸兵。报告给指挥官。在此之后说不要从湖里取水,我们开始给消毒药片。

在每月一次洗人员国防和熨烫所有制服。巴斯坐落在一个封闭的棚,那里的热水,脚下散发分支机构。在重组过程中所进行的攻击洗澡人员,当小士兵的遗骸,并指定为补充。如果重排在现场进行,然后离开了战士没有洗澡。同样的问题口粮(NC),其中年轻的士兵马上吃杀,如果他没有白费来临之前。经验丰富的战士,相反,没有吃任何东西来临之前。我们被警告说,如果满肚子疼,考虑必死无疑。

我们在先前被德国占领的阵地。在山沟是一家大型德国防空洞“七层日志,”我们与回去休息(睡觉关)的前缘白天步兵调查结果,并在晚上把防守。有一天,当步兵睡,然后放在至少50人在防空洞被炮弹击中。天花板塌了,所有的士兵被埋葬在那里。

来源: