547

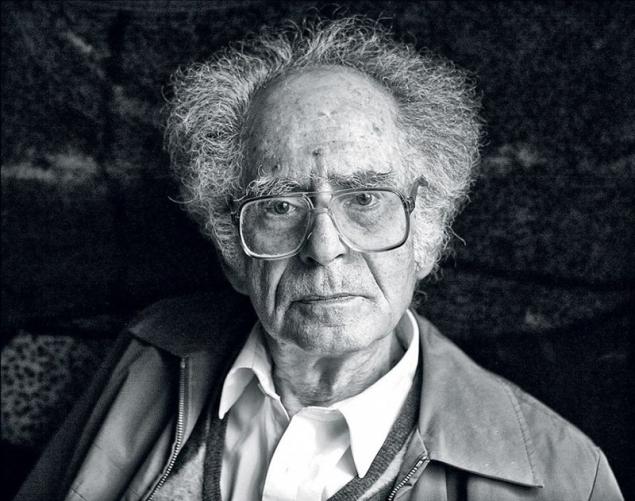

格雷戈里Pomerantz:灵魂已经成真

他的一篇文章,印制了一个蓝图烟纸上是这样做然后在地下出版物,我能读在莫斯科举行。 遵循认真对于他的工作是可能的,只有在移民到美国在1981年。 我读了篇文章橙在移民的期刊中的"大陆"和"语法,"字面上扑上他的散文集发表于1972年在法兰克福。 我记得的快乐与我买下了维克托卡姆金—唉,漫长的停业的数目"独立的私人"、杂志"俄罗斯的财富",间歇性地发表自1876年以来的。 现在这个房间(第2号,1994年),完全致力于格里戈里*Pomerants,可能的是,罕见的。

它打开了自传小说"鸟的权利"。

这里是第一句中说明含义的标题:"我是一个自由职业者教授、作家、作家的社会结构的任何人。" 事实上,橙在某种程度上成功地生存的半个世纪以下的苏联制度"的自由的艺术家"-一个叛徒,不论传统刚苏联的准则。 能够说真的,写的只有他想要的东西。

当然他是无处不在的否认,但否认他处理哲学: "...失败已不再羞辱我。 然后,它原来的故障类似水域的冥河,忒提斯浸她的儿子。 (参见到母亲的阿基里斯,她蘸的儿子在圣水、持的脚跟时,他唯一的弱点的"阿基里斯脚跟"—A.M.)在本(内的精神)所有工作,而不是运气坏运气"。

它不会触犯轻蔑愚蠢傲慢的苏联官员。 例如,他介绍了有幽默感怎么一旦她决定要得到一个地方在科托贝尔,在众议院的创造力的作家,理由是他的妻子被列在组名作家。 那只是时运用它变出,他忘了把一张纸有关的条件。 "我们已经作者(带口音的)带来证书的主治医生!", —用脚踢他,参照"真实"的作者,即,联盟成员的苏联作家,而不是某种安盟的。 打从我们的时间,我们可以有把握地说,山区是"意识形态上"的着作的成千上万的成员SSP是不值得一个单一的文章。

在俄罗斯开始只印在时代的改革,当提交人是在70(!), 虽然在许多国家通过那时以来,它一直被认为是一个最伟大的思想家,我们的时间。

它的思想家—喜欢Pomerantz是一种集体的概念的术语"哲学家。" 请注意,在外的理念,触摸他的着作在许多其他人文学科的:历史、文化研究、人类学、社会学、语言学和神学。 他写了很多关于诗人-象征主义的二十世纪初,他们信仰的象征是丰富多彩的、奇异的,充满危险,这被认为是重要的,因为成功的工作。 在这个意义上说,传记的橙色的是的羡慕的任何象征,它可以创建一个迷人的新颖的或功能的薄膜。

一个没有恐惧的生活

这里只是一个插曲,从他的生活,而只是要求屏幕上。 Pomeranz是在集中营战争结束后,他们前往第一个士兵,然后干事,从斯大林格勒柏林。 大量涌入的新的滞后,导致浴室,在那里他遇到土匪营俚语中,"纺",其首长为告密和身体强制监督员在隔离的军营。 他的讲话是充满严重猥亵他自己是如此习惯,我没想听到一个礼貌的请求停止宣誓就职。 从有人从一些微不足道的知识产权的名字Pomerantz,要说些什么他将不转身。 你能想象的表达对他的残酷的脸因为他抓住了一个粪便粉碎无礼的脸。 此外,在裸体,格里戈里*Solomonovich看着他的面前,瘦小鸡前面的母亲承担。 几秒钟纺举行的头一个粪便,以及格里戈里*Solomonovich,甚至没有试图阻止吹 冷静地看着他的眼睛直。 这看起来urkagany不了—他扔在一边一张凳子,跳出浴室,故意撞门楣。

他为什么不杀了橙色吗? 可能出于同样的原因,普希金的西尔维奥*在故事"的摄影"没有杀了伯爵,这一期间的决斗冷静地吃了从盖的樱桃吐口水坑,并发现没有阴影中的恐惧。 匪可能是我第一次见到该囚犯,绝对不怕。

和Pomeranz真的不知道恐惧的感情,不遗余力他的战争中,在激烈的轰炸,斯大林格勒。

纳粹轰炸机"亨克尔"是飞行,幸运的是,在海拔较高,这是没有的情况下,直到抓获,在开放的领域,一个孤独的士兵,他们设法到达他们的沟,但是炸弹落在他周围没有结束与一个令人心碎的口哨和注重成果的年度报告。 年轻人,然后二十、颤抖的恐惧,恳求:"妈妈,救我!"

他突然想起了一思想,第一次照射了几年之前的战争:"如果无限是,通过的定义,深渊,我不是,但是,如果我,那么深渊".

在思考这个突然出现在头脑中的形而上学的格言,他得出的结论,即时他不是害怕深渊的时间和空间,那么就没有什么恐惧和亨克尔. 自我催眠的工作,几分钟后,他感觉到的恐惧消失了,走开。自那难忘的一天,格雷戈里Pomerantz不怕任何人或任何东西—可以看出,思想家,如果这是真的,的灵魂不会接受的屈辱的恐惧。

在三十年代早期,编写学校作文上的一模版的主题是"谁我想要的呢?" 格雷戈里真惊呆了,老师的文献。 相反,努力成为一个试点,一个或异常勤奋极性,因为它希望在自己要他的同学,他把笔记本电脑: "我想要我自己"。 幸运的是,他不是被驱逐,为从学校,但肯定"注意到",因为他们说。 他写个简单的事实:为什么希望成为别人的人意识到上帝给了他非凡的人才和想象力。 一旦实现这个早上学的年龄,格雷戈里Pomerantz寻求发展自己的个性。

他的文章给了我一个很大的问题的答案,占据我很长一段时间。 这里就是一个例子。

我们和我

当我还是个记者无线电莫斯科的,我有机会在圆桌会议,与参与预选选定的荣誉学生从苏联专门的学校"教学用英语"和年轻的英国人的私人学校,他们来到莫斯科的游客。 安装他们的表演,为青少年的程序,我提请注意一个事实,即英国的几乎每一个第二句开始"我认为","我的意见","就个人而言,我相信",等等。 在同一时间,苏联学生在开始的任何声明说:"我们所有相信"、"我们认为","我们的意见。"

本文"寻找自由"格雷戈里Pomerantz说,关于"苏联我们",称这是"一个强求一致床,我们不得不挤的"。 这是种植的苏联当局的心态的集体主义,其中,据他说,"连根拔起的根个人开始的,当时的"我是最后一个字母"任何倡议是应受惩罚,并且所有人都是平等的在于其客观的"。 说到关于他的青年和他的论文和这么强大,任何哲学思想,他类型的跳穿过过滤自己的生活—Pomerantz写道:"直观感的平衡告诉我们,我们不能生活的意识的"我们""我们","我们"。 这完整性时需要强调"我",我的意见你的非标准的行为。" 这个想法看似简单,但它是:橙色的所有想法织的矛盾:"反对削足适履"我们"我不能反叛和休息相比之下,在空缺的抽象的"我"(分开"我们"和"我")".

它撤回了从这种僵局的战争。 像所有的士兵,他梦想的的胜利,然后找到他所谓的"战场"。 和在古拉格集中我们的哲学家很满意",我们抗苏维埃","苏格拉底式的"对话与诸如他、智利弊。 在走过该营地在他们的空余时间,他们讨论了他们一般不符合苏联的现实。 只有经过许多年来,幸存的该死的女人,然后又爱上了他未来的妻子,格里戈里*Solomonovich得出的结论是, "有一种我-你-我们爱(在最广泛意义上的"爱"字),这是更聪明、更深入我们每个人和融合上帝的爱。 我觉得"我的","你的"、"我们"不是单独的项目,和不同的角度同一个整体。 "我"独特的,离不开我,我,我,并且同时,我渴望你、我们,直到你找到他们,并且发现自己在一个对话与他们..."

妻子季娜伊达Mirkina

同时一个研究生,纽约大学(纽约大学),我写了一篇文章上的语言,他提请注意一个事实,什么是影响了苏联的心态中的语言。 例如,我指出,英语是"侵略",在他的语法:在每一句中,除了极少数例外,容易识别的图执行行动。 但是,俄罗斯的语言充满了客观的短语。 你可以说"它缝起来",或者"他决定解决账户",或一般的苏联,"你不理解",以及谁被杀了,是谁杀死,谁不明白—不要紧,这就是,工作人员往往是不明确的,它给许多发言的那种神秘的角色。

换句话说,在俄罗斯的语言是更为重要的行动,与你发生了什么,而不是提起他的脸。 顺便说一句,只有在俄罗斯,可以很自然的占戈理的着名的话:"我今天拉察"—在其他欧洲语文单词"撒谎"作为一个反思,不及物的动词不是使用。

确认并解释了他的想法我在文章中找到的橙色"在搜查的自由"。 他还记得那里的被动建筑在俄罗斯,其中包括最普通的,例如"我的名字是",相对于"我的",为的是共同在西欧洲语言,以及审查这种现象在人权问题。 由于农奴制俄罗斯的农民说:"我们普斯科夫"、"我们的诺夫哥罗德的",因为如果以强调它们属于普斯科夫、诺夫哥罗德,等等, 和一个欧洲或美国国会说"我Pskovityanka",或"我—Novgorodian的"。 通过类比Pomeranz认为是最重要的词是"俄罗斯"。 他写道:"民族"的俄罗斯",是一个形容词,所指定的设施的俄罗斯。 所有其他ethnonyms—轻蔑,发誓—名词。 俄罗斯唯一的定义自己的成员身份的一个伟大的帝国,与谦逊和骄傲。 因为边界的帝国永远不可能最终确立,他们传播无限期;几乎只要在帝国中,捕获过多、未开始崩溃"的。

无私的格雷戈里Pomerantz

在俄罗斯的男人的天才得名或之后的过早死亡或在一条长长的生活。 Korney*伊万诺维奇童,其中我很幸运的采访和发言:"在俄罗斯的一个应该住多久。 然后事实证明。"

在90-e年时格里戈里*Solomonovich最后开始释放在国际会议,他访问了许多国家在欧洲和亚洲。当他是90岁,他成为了着名的"在你的祖国":这是一个纪录片,他接受了采访,在电视上作为学院的成员人道主义科学。 同时,许多俄罗斯人了解到,他们中的一个不仅是一个伟大的数学家和无私的佩雷尔曼,但还有其他格雷戈里,伟大的思想家Pomerantz,也是一个犹太人,也无私的。 毕竟,他可以很容易地成为一个教授在任何名的西方大学,选择留在俄罗斯,因为在那里,在孤独中,在思考的性质,设法找到自己。 他是个陌生人来的荣誉和金钱。 和享受大自然的,听听音乐,读最喜欢的诗人之一,许多诗歌,他记忆,可以在任何地方。 我问investegate中,拉里萨米勒,连接与家庭的橙色温暖的友谊,分享主要是涉及到她的心在提名这个思想家,她说, "相结合的热情和和平。"

在古老的年龄—2013年,格里戈里Solomonovich会变95岁—他写了一样明亮的青年,生动地表达他们的历史的美丽的语言充分的丰富多彩的隐喻和协会,没有一个单一的顺利进行。 来验证这一点,查看的电视节目对他和他的妻子在YouTube上,以及他"咖啡厅"在谷歌,在那里你会找到许多文章,并且他们中的许多已经写在过去五到十年。

幸福是一个橙色的

这些条款的影响显着我们所有人的理念:爱、信念、自由、幸福。 将着重于后者,因为可能没有人会不渴望幸福,这一愿望的是,甚至载于《独立宣言。 文章"一个真正的虚幻的幸福"Pomeranz导致最有趣的发言的哲学家、作家和诗人约这种感觉。 他认为幸福的例子的着名文学的英雄,庆祝各种色彩的幸福在同一个角色,特别是,歌德的《浮士德》. 以同样的方式作为在该条约的自由,Pomerantz申诉以语言学在寻找一个更深层的意义固有的字: "幸福,大会的所有部分、完整性的生活。 相比之下,u部分,setisodate在一些生活的一部分,如在地牢"中。 但也许是最有趣的在这篇文章是他的个人幸福。 根据他的证词,他有时候这种感觉在紧急情况下:

"最常见的所有案件的幸福,我经验丰富的—它看起来是有创意的状态。 它第一次来到我在十二年的课程的工作有关陀思妥耶夫斯基。 (后来Pomeranz致力于的工作的一个最喜欢的作家的书籍"对开放的深渊"和许多文章,A M)。

这是在我看来在前喜欢的感觉飞过来的恐惧。 大部分,一个突出的清晰的想法相关联的感觉的这样一个航班,而不是在一个门外语,但一旦我有几个小时领导的斗争,并做到了合理的,虽然它不是研究的战术。 我认为,可以被称为创意的作为和爱情...没有灵感,没有创造性的国家音乐爱不写不写了一首交响曲"的。

在另一个自传性文章Pomerantz总结了同样的想法有所不同: "幸福不是一个钱包的道路上。 这是从里面打开,打开,这是所有的过去,所有的失败,这是真正的灵魂。"

不幸的是,大多数人没有经历真正的幸福,并鬼,很快暂时的,不当之无愧的,换句话说,找到相同的"钱包的道路上。" 它可以被迷魂药所引起的药物、酗酒、性别、种"意外的闪光,只剩下一个渴望新爆发的"。 和我们所谓的"甜蜜的生活"变成一个幻想杀死的可能性,真正的幸福。 总结了这些想法,Pomerantz带来的假设,听起来像别的读者。 这里是一些他们:

"幸福的创意—在创造性的工作,即使没有识别,但没有成功。 幸福的爱就是爱情本身,即使没有互惠。 这样做的能力是部分的秘密交换之间的爱好者。 幸福是爱、幸福、创造力、战胜障碍是不高的,以及路径通过的痛苦和劳动力,作为快乐的母亲。"

这是非常困难在几个词描述的主要主题的多方面的创造性的文化遗产的橙色。 在某种程度上设法院士安德烈*萨哈罗夫。 在他的回忆录,讲的持不同政见的研讨会聚集在公寓内的物理学家,瓦伦丁*图尔琴在70年代,他说:

"最有意思和深刻的报告格里戈里*Pomeranz–我第一个学会了它,那么,并且是留下了深刻的印象,通过他的学识、广泛的看法和"学术"更好的词的意义。 基本概念的橙:特别值的文化创造的相互作用的努力的所有国家的东部和西部几千年,需要进容忍、妥协和广泛认为,贫穷和悲惨的独裁和极权主义的,他们的历史是徒劳的,不幸的和徒劳无益的狭隘的民族主义的基础"的。

阅读的任何文橙色,并且您将知道如何巧妙和创造性地在相同的时间自由和敏锐地及时的方式编写的。 你会感觉产生的,好的,希望帮助读者理解的核心价值观。 最有价值对于这一深刻的宗教的人是一个活生生的人的灵魂。 在他的作品之一,他称为一个有才华的摄影师"反奇奇科夫"在这个意义上,他试图赶上是不是死了,但是活生生的灵魂。

这个"守望者的生活灵魂"在我看来,他格里戈里*Pomeranz的。 他死了16日2013年之前达到一个月至95年,所有的发现其中一部分是花在无私服务的人。出版

作者:Azary Messerer

P.S.并记住,只要改变你的想法—我们一起改变世界了。 ©

资料来源:www.chayka.org/node/5329

它打开了自传小说"鸟的权利"。

这里是第一句中说明含义的标题:"我是一个自由职业者教授、作家、作家的社会结构的任何人。" 事实上,橙在某种程度上成功地生存的半个世纪以下的苏联制度"的自由的艺术家"-一个叛徒,不论传统刚苏联的准则。 能够说真的,写的只有他想要的东西。

当然他是无处不在的否认,但否认他处理哲学: "...失败已不再羞辱我。 然后,它原来的故障类似水域的冥河,忒提斯浸她的儿子。 (参见到母亲的阿基里斯,她蘸的儿子在圣水、持的脚跟时,他唯一的弱点的"阿基里斯脚跟"—A.M.)在本(内的精神)所有工作,而不是运气坏运气"。

它不会触犯轻蔑愚蠢傲慢的苏联官员。 例如,他介绍了有幽默感怎么一旦她决定要得到一个地方在科托贝尔,在众议院的创造力的作家,理由是他的妻子被列在组名作家。 那只是时运用它变出,他忘了把一张纸有关的条件。 "我们已经作者(带口音的)带来证书的主治医生!", —用脚踢他,参照"真实"的作者,即,联盟成员的苏联作家,而不是某种安盟的。 打从我们的时间,我们可以有把握地说,山区是"意识形态上"的着作的成千上万的成员SSP是不值得一个单一的文章。

在俄罗斯开始只印在时代的改革,当提交人是在70(!), 虽然在许多国家通过那时以来,它一直被认为是一个最伟大的思想家,我们的时间。

它的思想家—喜欢Pomerantz是一种集体的概念的术语"哲学家。" 请注意,在外的理念,触摸他的着作在许多其他人文学科的:历史、文化研究、人类学、社会学、语言学和神学。 他写了很多关于诗人-象征主义的二十世纪初,他们信仰的象征是丰富多彩的、奇异的,充满危险,这被认为是重要的,因为成功的工作。 在这个意义上说,传记的橙色的是的羡慕的任何象征,它可以创建一个迷人的新颖的或功能的薄膜。

一个没有恐惧的生活

这里只是一个插曲,从他的生活,而只是要求屏幕上。 Pomeranz是在集中营战争结束后,他们前往第一个士兵,然后干事,从斯大林格勒柏林。 大量涌入的新的滞后,导致浴室,在那里他遇到土匪营俚语中,"纺",其首长为告密和身体强制监督员在隔离的军营。 他的讲话是充满严重猥亵他自己是如此习惯,我没想听到一个礼貌的请求停止宣誓就职。 从有人从一些微不足道的知识产权的名字Pomerantz,要说些什么他将不转身。 你能想象的表达对他的残酷的脸因为他抓住了一个粪便粉碎无礼的脸。 此外,在裸体,格里戈里*Solomonovich看着他的面前,瘦小鸡前面的母亲承担。 几秒钟纺举行的头一个粪便,以及格里戈里*Solomonovich,甚至没有试图阻止吹 冷静地看着他的眼睛直。 这看起来urkagany不了—他扔在一边一张凳子,跳出浴室,故意撞门楣。

他为什么不杀了橙色吗? 可能出于同样的原因,普希金的西尔维奥*在故事"的摄影"没有杀了伯爵,这一期间的决斗冷静地吃了从盖的樱桃吐口水坑,并发现没有阴影中的恐惧。 匪可能是我第一次见到该囚犯,绝对不怕。

和Pomeranz真的不知道恐惧的感情,不遗余力他的战争中,在激烈的轰炸,斯大林格勒。

纳粹轰炸机"亨克尔"是飞行,幸运的是,在海拔较高,这是没有的情况下,直到抓获,在开放的领域,一个孤独的士兵,他们设法到达他们的沟,但是炸弹落在他周围没有结束与一个令人心碎的口哨和注重成果的年度报告。 年轻人,然后二十、颤抖的恐惧,恳求:"妈妈,救我!"

他突然想起了一思想,第一次照射了几年之前的战争:"如果无限是,通过的定义,深渊,我不是,但是,如果我,那么深渊".

在思考这个突然出现在头脑中的形而上学的格言,他得出的结论,即时他不是害怕深渊的时间和空间,那么就没有什么恐惧和亨克尔. 自我催眠的工作,几分钟后,他感觉到的恐惧消失了,走开。自那难忘的一天,格雷戈里Pomerantz不怕任何人或任何东西—可以看出,思想家,如果这是真的,的灵魂不会接受的屈辱的恐惧。

在三十年代早期,编写学校作文上的一模版的主题是"谁我想要的呢?" 格雷戈里真惊呆了,老师的文献。 相反,努力成为一个试点,一个或异常勤奋极性,因为它希望在自己要他的同学,他把笔记本电脑: "我想要我自己"。 幸运的是,他不是被驱逐,为从学校,但肯定"注意到",因为他们说。 他写个简单的事实:为什么希望成为别人的人意识到上帝给了他非凡的人才和想象力。 一旦实现这个早上学的年龄,格雷戈里Pomerantz寻求发展自己的个性。

他的文章给了我一个很大的问题的答案,占据我很长一段时间。 这里就是一个例子。

我们和我

当我还是个记者无线电莫斯科的,我有机会在圆桌会议,与参与预选选定的荣誉学生从苏联专门的学校"教学用英语"和年轻的英国人的私人学校,他们来到莫斯科的游客。 安装他们的表演,为青少年的程序,我提请注意一个事实,即英国的几乎每一个第二句开始"我认为","我的意见","就个人而言,我相信",等等。 在同一时间,苏联学生在开始的任何声明说:"我们所有相信"、"我们认为","我们的意见。"

本文"寻找自由"格雷戈里Pomerantz说,关于"苏联我们",称这是"一个强求一致床,我们不得不挤的"。 这是种植的苏联当局的心态的集体主义,其中,据他说,"连根拔起的根个人开始的,当时的"我是最后一个字母"任何倡议是应受惩罚,并且所有人都是平等的在于其客观的"。 说到关于他的青年和他的论文和这么强大,任何哲学思想,他类型的跳穿过过滤自己的生活—Pomerantz写道:"直观感的平衡告诉我们,我们不能生活的意识的"我们""我们","我们"。 这完整性时需要强调"我",我的意见你的非标准的行为。" 这个想法看似简单,但它是:橙色的所有想法织的矛盾:"反对削足适履"我们"我不能反叛和休息相比之下,在空缺的抽象的"我"(分开"我们"和"我")".

它撤回了从这种僵局的战争。 像所有的士兵,他梦想的的胜利,然后找到他所谓的"战场"。 和在古拉格集中我们的哲学家很满意",我们抗苏维埃","苏格拉底式的"对话与诸如他、智利弊。 在走过该营地在他们的空余时间,他们讨论了他们一般不符合苏联的现实。 只有经过许多年来,幸存的该死的女人,然后又爱上了他未来的妻子,格里戈里*Solomonovich得出的结论是, "有一种我-你-我们爱(在最广泛意义上的"爱"字),这是更聪明、更深入我们每个人和融合上帝的爱。 我觉得"我的","你的"、"我们"不是单独的项目,和不同的角度同一个整体。 "我"独特的,离不开我,我,我,并且同时,我渴望你、我们,直到你找到他们,并且发现自己在一个对话与他们..."

妻子季娜伊达Mirkina

同时一个研究生,纽约大学(纽约大学),我写了一篇文章上的语言,他提请注意一个事实,什么是影响了苏联的心态中的语言。 例如,我指出,英语是"侵略",在他的语法:在每一句中,除了极少数例外,容易识别的图执行行动。 但是,俄罗斯的语言充满了客观的短语。 你可以说"它缝起来",或者"他决定解决账户",或一般的苏联,"你不理解",以及谁被杀了,是谁杀死,谁不明白—不要紧,这就是,工作人员往往是不明确的,它给许多发言的那种神秘的角色。

换句话说,在俄罗斯的语言是更为重要的行动,与你发生了什么,而不是提起他的脸。 顺便说一句,只有在俄罗斯,可以很自然的占戈理的着名的话:"我今天拉察"—在其他欧洲语文单词"撒谎"作为一个反思,不及物的动词不是使用。

确认并解释了他的想法我在文章中找到的橙色"在搜查的自由"。 他还记得那里的被动建筑在俄罗斯,其中包括最普通的,例如"我的名字是",相对于"我的",为的是共同在西欧洲语言,以及审查这种现象在人权问题。 由于农奴制俄罗斯的农民说:"我们普斯科夫"、"我们的诺夫哥罗德的",因为如果以强调它们属于普斯科夫、诺夫哥罗德,等等, 和一个欧洲或美国国会说"我Pskovityanka",或"我—Novgorodian的"。 通过类比Pomeranz认为是最重要的词是"俄罗斯"。 他写道:"民族"的俄罗斯",是一个形容词,所指定的设施的俄罗斯。 所有其他ethnonyms—轻蔑,发誓—名词。 俄罗斯唯一的定义自己的成员身份的一个伟大的帝国,与谦逊和骄傲。 因为边界的帝国永远不可能最终确立,他们传播无限期;几乎只要在帝国中,捕获过多、未开始崩溃"的。

无私的格雷戈里Pomerantz

在俄罗斯的男人的天才得名或之后的过早死亡或在一条长长的生活。 Korney*伊万诺维奇童,其中我很幸运的采访和发言:"在俄罗斯的一个应该住多久。 然后事实证明。"

在90-e年时格里戈里*Solomonovich最后开始释放在国际会议,他访问了许多国家在欧洲和亚洲。当他是90岁,他成为了着名的"在你的祖国":这是一个纪录片,他接受了采访,在电视上作为学院的成员人道主义科学。 同时,许多俄罗斯人了解到,他们中的一个不仅是一个伟大的数学家和无私的佩雷尔曼,但还有其他格雷戈里,伟大的思想家Pomerantz,也是一个犹太人,也无私的。 毕竟,他可以很容易地成为一个教授在任何名的西方大学,选择留在俄罗斯,因为在那里,在孤独中,在思考的性质,设法找到自己。 他是个陌生人来的荣誉和金钱。 和享受大自然的,听听音乐,读最喜欢的诗人之一,许多诗歌,他记忆,可以在任何地方。 我问investegate中,拉里萨米勒,连接与家庭的橙色温暖的友谊,分享主要是涉及到她的心在提名这个思想家,她说, "相结合的热情和和平。"

在古老的年龄—2013年,格里戈里Solomonovich会变95岁—他写了一样明亮的青年,生动地表达他们的历史的美丽的语言充分的丰富多彩的隐喻和协会,没有一个单一的顺利进行。 来验证这一点,查看的电视节目对他和他的妻子在YouTube上,以及他"咖啡厅"在谷歌,在那里你会找到许多文章,并且他们中的许多已经写在过去五到十年。

幸福是一个橙色的

这些条款的影响显着我们所有人的理念:爱、信念、自由、幸福。 将着重于后者,因为可能没有人会不渴望幸福,这一愿望的是,甚至载于《独立宣言。 文章"一个真正的虚幻的幸福"Pomeranz导致最有趣的发言的哲学家、作家和诗人约这种感觉。 他认为幸福的例子的着名文学的英雄,庆祝各种色彩的幸福在同一个角色,特别是,歌德的《浮士德》. 以同样的方式作为在该条约的自由,Pomerantz申诉以语言学在寻找一个更深层的意义固有的字: "幸福,大会的所有部分、完整性的生活。 相比之下,u部分,setisodate在一些生活的一部分,如在地牢"中。 但也许是最有趣的在这篇文章是他的个人幸福。 根据他的证词,他有时候这种感觉在紧急情况下:

"最常见的所有案件的幸福,我经验丰富的—它看起来是有创意的状态。 它第一次来到我在十二年的课程的工作有关陀思妥耶夫斯基。 (后来Pomeranz致力于的工作的一个最喜欢的作家的书籍"对开放的深渊"和许多文章,A M)。

这是在我看来在前喜欢的感觉飞过来的恐惧。 大部分,一个突出的清晰的想法相关联的感觉的这样一个航班,而不是在一个门外语,但一旦我有几个小时领导的斗争,并做到了合理的,虽然它不是研究的战术。 我认为,可以被称为创意的作为和爱情...没有灵感,没有创造性的国家音乐爱不写不写了一首交响曲"的。

在另一个自传性文章Pomerantz总结了同样的想法有所不同: "幸福不是一个钱包的道路上。 这是从里面打开,打开,这是所有的过去,所有的失败,这是真正的灵魂。"

不幸的是,大多数人没有经历真正的幸福,并鬼,很快暂时的,不当之无愧的,换句话说,找到相同的"钱包的道路上。" 它可以被迷魂药所引起的药物、酗酒、性别、种"意外的闪光,只剩下一个渴望新爆发的"。 和我们所谓的"甜蜜的生活"变成一个幻想杀死的可能性,真正的幸福。 总结了这些想法,Pomerantz带来的假设,听起来像别的读者。 这里是一些他们:

"幸福的创意—在创造性的工作,即使没有识别,但没有成功。 幸福的爱就是爱情本身,即使没有互惠。 这样做的能力是部分的秘密交换之间的爱好者。 幸福是爱、幸福、创造力、战胜障碍是不高的,以及路径通过的痛苦和劳动力,作为快乐的母亲。"

这是非常困难在几个词描述的主要主题的多方面的创造性的文化遗产的橙色。 在某种程度上设法院士安德烈*萨哈罗夫。 在他的回忆录,讲的持不同政见的研讨会聚集在公寓内的物理学家,瓦伦丁*图尔琴在70年代,他说:

"最有意思和深刻的报告格里戈里*Pomeranz–我第一个学会了它,那么,并且是留下了深刻的印象,通过他的学识、广泛的看法和"学术"更好的词的意义。 基本概念的橙:特别值的文化创造的相互作用的努力的所有国家的东部和西部几千年,需要进容忍、妥协和广泛认为,贫穷和悲惨的独裁和极权主义的,他们的历史是徒劳的,不幸的和徒劳无益的狭隘的民族主义的基础"的。

阅读的任何文橙色,并且您将知道如何巧妙和创造性地在相同的时间自由和敏锐地及时的方式编写的。 你会感觉产生的,好的,希望帮助读者理解的核心价值观。 最有价值对于这一深刻的宗教的人是一个活生生的人的灵魂。 在他的作品之一,他称为一个有才华的摄影师"反奇奇科夫"在这个意义上,他试图赶上是不是死了,但是活生生的灵魂。

这个"守望者的生活灵魂"在我看来,他格里戈里*Pomeranz的。 他死了16日2013年之前达到一个月至95年,所有的发现其中一部分是花在无私服务的人。出版

作者:Azary Messerer

P.S.并记住,只要改变你的想法—我们一起改变世界了。 ©

资料来源:www.chayka.org/node/5329