7 раздражающих вещей, которые ты делаешь, потому что хочешь всегда быть прав

Все мы знакомы с типом людей, общение с которыми превращается в испытание. Каждый разговор становится полем битвы, где главная цель — доказать свою правоту любой ценой. Но что если этим человеком являешься ты сам? Психологические исследования показывают, что желание быть правым во что бы то ни стало может серьезно отравлять отношения и вызывать хронический стресс у окружающих. Узнай, какие раздражающие привычки ты можешь неосознанно культивировать из-за страха признать свою неправоту, и научись управлять ими прежде, чем они начнут управлять тобой.

Почему мы так стремимся быть правыми?

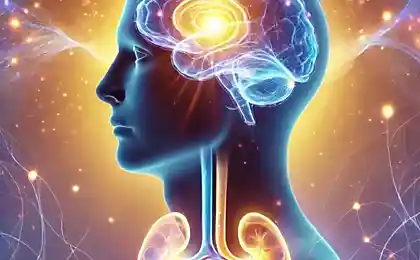

Прежде чем погрузиться в конкретные проявления этой тенденции, важно понять ее психологические корни. Согласно исследованиям, опубликованным в журнале Journal of Personality and Social Psychology, наше желание быть правыми связано с базовыми механизмами защиты самооценки и предотвращения когнитивного диссонанса.

Признание своей неправоты активирует те же участки мозга, что и физическая боль. Эволюционно наш мозг настроен защищать не только физическую целостность организма, но и психологические конструкты, в том числе образ себя как компетентного человека.

Понимание того, что стремление быть правым имеет глубокие нейробиологические основы, помогает нам отнестись к этой проблеме с большей эмпатией. Однако это не значит, что мы должны позволять этому импульсу контролировать наше поведение и разрушать отношения.

7 раздражающих проявлений стремления быть правым

Перебивание собеседника на полуслове

Одно из наиболее очевидных и раздражающих проявлений желания быть правым — привычка перебивать других. Когда мы слышим что-то, с чем не согласны, или вдруг находим изъян в аргументации собеседника, мозг словно включает тревожную сирену. Нетерпение исправить «ошибку» становится настолько сильным, что мы не можем дождаться своей очереди говорить.

Сигнал тревоги: Замечаешь, что люди часто говорят тебе: «Дай мне закончить» или «Я ещё не договорил»? Это прямой признак того, что у тебя есть привычка перебивать.

Как исправить: Практикуй активное слушание. Поставь себе правило: после того, как собеседник закончил говорить, сделай паузу в 3 секунды прежде чем начать свой ответ. Это не только поможет избежать перебивания, но и даст время обдумать услышанное.

Селективное слушание

Когда мы одержимы идеей быть правыми, мы часто слушаем собеседника выборочно, обращая внимание только на те части его речи, которые можно опровергнуть. Исследования когнитивной психологии показывают, что это проявление подтверждающей предвзятости — тенденции искать информацию, которая подтверждает наши убеждения, и игнорировать противоречащую им.

Последствия: Селективное слушание не только раздражает собеседника, но и серьезно снижает качество коммуникации. Ты можешь пропустить важную информацию или неверно интерпретировать сказанное, что приведет к ещё большим недопониманиям.

Как исправить: Практикуй перефразирование. Перед тем как выразить несогласие, повтори аргумент собеседника своими словами: «Если я правильно понимаю, ты говоришь, что...». Это заставит тебя действительно слушать и понимать позицию оппонента.

Обесценивание чужого опыта

Когда мы стремимся быть правыми, мы склонны обесценивать опыт других людей, особенно если он противоречит нашим убеждениям. «Это всего лишь твоё субъективное мнение», «Тебе это просто показалось», «Ты слишком эмоционально реагируешь» — подобные фразы часто служат для того, чтобы дискредитировать чужую точку зрения без необходимости её серьезного рассмотрения.

Согласно данным метаанализа коммуникативных паттернов, обесценивание чужого опыта является одним из наиболее токсичных элементов общения, который значительно снижает доверие и открытость в отношениях.

Как исправить: Введи для себя правило: опыт и чувства другого человека не подлежат оспариванию. Ты можешь не соглашаться с его выводами или интерпретациями, но сам факт того, что человек что-то почувствовал или пережил, должен приниматься как данность.

Передергивание аргументов

Одна из самых интеллектуально нечестных тактик — это намеренное или ненамеренное искажение аргументов оппонента. Это проявляется в упрощении сложных аргументов, доведении их до абсурда или приписывании собеседнику позиций, которых он не придерживался. В логике это называется «аргументом соломенного чучела» — мы создаем карикатуру на позицию оппонента, которую легко опровергнуть.

Логические ошибки подобного рода часто сопровождаются фразами вроде: «То есть ты хочешь сказать, что...», после которых следует радикализированная или упрощенная версия аргумента собеседника.

Как исправить: Борись с собственной интерпретацией того, что сказал собеседник. Перефразируй его мысли максимально благожелательно, стараясь представить его аргументы в наиболее сильной форме, а не в той, которую легче всего опровергнуть.

Переход на личности

Когда аргументы заканчиваются, а желание быть правым остается, часто происходит сдвиг от обсуждения идей к критике личности оппонента. Это может проявляться как в форме прямых оскорблений, так и в виде более тонких манипуляций: намеков на некомпетентность, отсутствие опыта или предвзятость собеседника.

Почему это происходит: Когнитивные психологи связывают это с защитной реакцией мозга. Когда наши убеждения оказываются под угрозой, атака на источник угрозы кажется эффективной стратегией их защиты.

Как исправить: Установи для себя строгое правило: обсуждай идеи, а не людей. Если ловишь себя на желании указать на некомпетентность или другие личные качества оппонента, останови себя и вернись к аргументации по существу.

Неспособность сказать «я не знаю»

Люди, одержимые стремлением быть правыми, часто испытывают патологический страх признаться в незнании. Это приводит к тому, что они высказывают уверенные мнения по вопросам, в которых плохо разбираются, или изобретают псевдо-факты на ходу.

Исследование Dunning-Kruger effect показывает, что чем меньше человек знает о предмете, тем более уверенно он может высказываться о нем. Это связано с тем, что недостаток знаний не позволяет адекватно оценить собственную компетентность.

Как исправить: Практикуй интеллектуальное смирение. Фраза «я не знаю, но могу узнать» демонстрирует не слабость, а зрелость и честность. Помни, что признание границ своего знания — первый шаг к их расширению.

Неспособность признать свою ошибку

Квинтэссенция стремления быть правым — категорическое нежелание признавать собственные ошибки. Это проявляется в оправданиях, перекладывании ответственности, поиске внешних причин неудач или даже в полном отрицании очевидного.

Парадоксально, но неспособность признать ошибку не повышает, а снижает авторитет человека в глазах окружающих. Исследования показывают, что люди, способные честно признать свои промахи, вызывают большее доверие и уважение.

Как исправить: Начни с малого. Практикуйся признавать незначительные ошибки, чтобы постепенно выработать комфорт с признанием более серьезных промахов. Помни, что быть правым в 100% случаев невозможно, а стремление к этому — прямой путь к когнитивным искажениям и самообману.

Почему так важно работать над этой привычкой?

Стремление всегда быть правым имеет серьезные последствия для нашего психологического благополучия и качества отношений:

- Социальная изоляция — люди стараются избегать общения с теми, кто постоянно оспаривает их мнение и обесценивает их опыт.

- Искажение реальности — чтобы поддерживать иллюзию собственной правоты, мы вынуждены игнорировать или искажать противоречащие факты.

- Препятствие для личностного роста — не признавая ошибок, мы лишаем себя возможности учиться на них.

- Хронический стресс — постоянная защита своей позиции требует значительных эмоциональных ресурсов.

Путь к здоровому общению

Избавиться от потребности всегда быть правым — непростая задача, но каждый шаг в этом направлении значительно улучшает качество наших отношений и уровень психологического комфорта. Помни, что истинная сила заключается не в том, чтобы никогда не ошибаться, а в умении признавать свои ошибки и учиться на них.

Научись ценить диалог выше монолога, понимание выше убеждения, и связь выше правоты. Часто в споре можно быть правым по существу, но проиграть в отношениях. Исследования показывают, что на смертном одре люди редко жалеют о проигранных спорах, но часто сожалеют о разрушенных отношениях.