Удивительные Факты О Том, Как Снимали Фильм “Москва Слезам Не Верит”

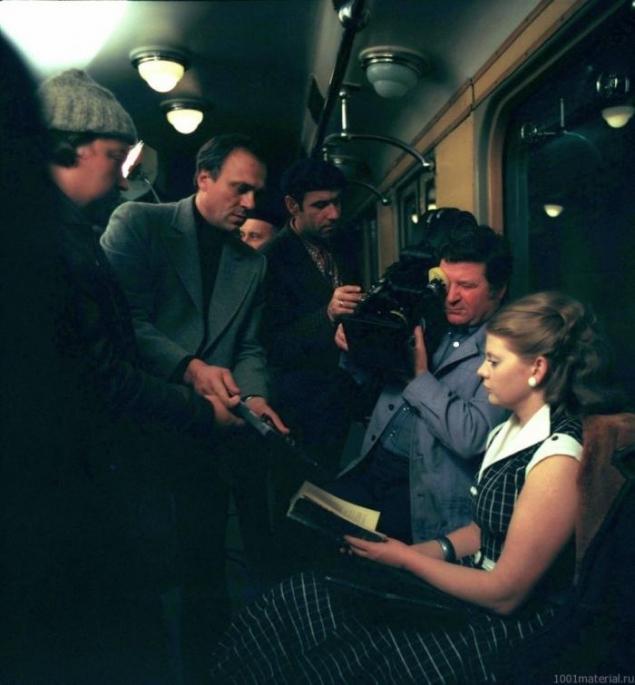

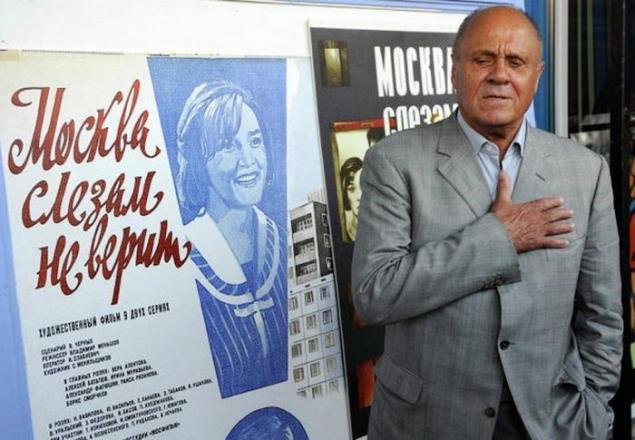

В феврале 1980 года на телеэкраны вышел фильм Владимира Меньшова “Москва слезам не верит” – лирическая история о судьбе трех подруг-провинциалок, приехавших покорять столицу. Годом позже Американская киноакадемия наградила картину высшей своей наградой – “Оскаром”, посчитав ее лучшей иностранной лентой года. Блогер Аслан Шауей поделился со своими читателями секретами съемок культового советского фильма.

“На сценарий я не сразу среагировал”, -вспоминал впоследствии Владимир Меньшов. Потому что Ян Фрид, выдающийся сценарист и режиссер (“Двенадцатая ночь”, “Собака на сене”, “Дон Сезар де Базан” и др.), который в конце 70-х годов прошлого века был в большом авторитете, посчитал историю, написанную Валентином Черных, неинтересной.

“Единственное, что меня привлекло – это замечательный ход, когда Катерина заводит будильник и в слезах засыпает, а просыпается уже через несколько лет и будит взрослую дочь. Я даже подумал вначале, что просто пропустил несколько страниц. А когда понял, что это такое решение – прыжок в 20 лет, то сразу мысль заработала”. Однако режиссер все же предложил Валентину Черных кардинально переделать материал. Тот категорически отказался, и за доработку пришлось взяться самому Меньшову. В итоге вместо 60 страниц получилось более 90, возникли новые сюжетные линии, новые герои. К примеру, история спившегося хоккеиста Гурина или сцена в клубе знакомств – изначально у Черных их не было. Появилась сцена со Смоктуновским, который “поздновато начинает” актерскую карьеру.

По изначальному сценарию, главная героиня Екатерина Тихомирова – директор завода и депутат Моссовета – должна была вести прием избирателей. “Скучно!” – решил Меньшов и отправил ее в клуб знакомств, где директриса, которую блестяще сыграла Лия Ахеджакова, стала сватать ее за “работника главка – очень ответственного, всего пятидесяти трех лет”.

Вместо фестиваля французских фильмов Екатерина и Людмила должны были наблюдать, как к аргентинскому посольству подъезжают приглашенные на… дипломатический прием. И только по настоянию Меньшова послов заменили кинозвездами Смоктуновским, Юматовым и Конюховой, а “Форды” и “Бьюики” – отечественными “ЗИСами” и “Победами”.

У Рудика, по сценарию, была не только активистка-мать, но и отец – Рачков-старший, токарь по профессии. В телецентре на Шаболовке, куда Родион приглашает Катерину, изначально должны были снимать КВН. Но потом собирать огромный зал не стали, решив заменить КВН съемкой “Голубого огонька”, который считался карточкой советского телевидения.

Некоторые сцены Меньшов специально сделал более бытовыми. Герой Баталова Гоша, вместо того, чтобы, сидя перед телевизором, смотреть хоккейный матч, потягивая пиво, взялся ремонтировать пылесос. Многие фразы вырезали уже в процессе монтажа. Например, в сцене, когда Николай находит Гошу дома в сильном подпитии, и у них завязывается беседа, убрали название авиакомпании. “Что происходит в мире?” – спрашивает Гоша, наливая. “Стабильности нет, – отвечает ему Николай. – Террористы опять захватили самолет компании “Эйр Франс”. Так вот, “Эйр Франс”, во избежание международных проблем, решили вырезать. И если, по сценарию Черных, Гоша и Коля распевают “По Дону гуляет казак молодой”, то в фильме они всего-навсего разделывают таранку.

Кстати, поскольку в те времена, как известно, в Советском Союзе секса не было, сильно урезали и встречу главной героини с героем Табакова в его квартире, посчитав ее слишком откровенной. Наверху посчитали, что актеры “переигрывали” и “слишком торопливо раздевались”.

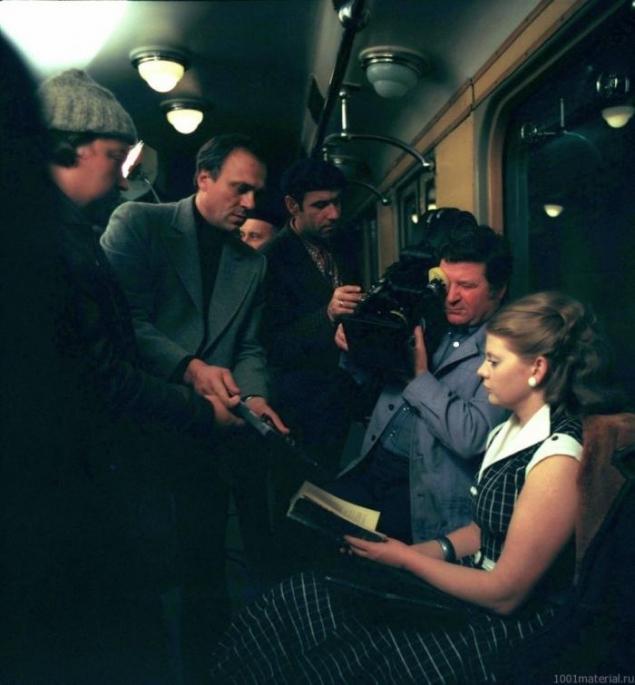

В работе над картиной Владимиру Меньшову приходилось преодолевать сопротивление и собственной съемочной группы, пренебрежительно относившейся к этой “дешевой мелодраме”. Некоторые актрисы, пробовавшиеся на роли героинь, просто уходили.

На роль Гоши, по словам Владимира Меньшова, пробовалось много актеров, в том числе Виталий Соломин, Вячеслав Тихонов, Олег Ефремов, Леонид Дьячков. Однако режиссер никого из них не утвердил. Отчаявшись, сам решил сыграть главного героя. Но тут по телевизору шла картина “Дорогой мой человек” с Алексеем Баталовым, и Меньшов сразу понял, кого ему надо звать на роль Гоши. Но тут уже Баталов заупрямился. Его и сценарий не впечатлил, и в роли интеллигента-слесаря он себя не очень-то видел. Но, в конце концов, согласился.

Александр Фатюшин сначала пробовался на роль Николая, но Меньшов отдал ее Борису Сморчкову, актеру, у которого лучше получались простые русские парни. После этого Фатюшину была предложена роль хоккеиста Гурина. Позже Фатюшин признавался, что очень полюбил своего героя, правда, жалел, что многое не вошло в окончательный вариант картины. Как, например, сцена во Дворце спорта “Лужники”: советская сборная играла матч со шведами, и Гурин стал героем этой встречи. Но больше было жаль последней вырезанной сцены.

Ближе к концу фильма все собрались на даче. Три героини сидят на завалинке, поют. И тут должен был появиться Гурин: галстук набок, рубашка навыворот, с ним какой-то ханыга. Гурин начинает препираться со своей бывшей женой Людмилой из-за трояка, а ханыга кричит на нее: “Ты как с ним разговариваешь? Это Гурин, я на его матчах вырос как личность!”. Но руководители тогдашнего Госкино по поводу этой сцены сказали: “Нет, завязал – значит, завязал. Игрок сборной, пусть и бывший, не может так опуститься”.

С кандидатками на главную женскую роль дело также обстояло непросто. Руководство “Мосфильма” рекомендовало Меньшову Анастасию Вертинскую, Жанну Болотову, Ирину Купченко, Валентину Теличкину. “Неинтересно!” – в один голос заявляли они, прочитав сценарий.

Пробовалась и Маргарита Терехова. Но когда Юнгвальд-Хилькевич предложил ей роль Миледи в “Трех мушкетерах”, она безоговорочно выбрала ее. Актриса Наталья Сайко пробы прошла, но когда на роль Гоши взяли Баталова, оказалось, что они плохо смотрятся вместе. Стали искать актрису “под Баталова”. Тогда-то и появилась Вера Алентова.

А вот на роль скромняги Тоси пробовались Галина Польских, Людмила Зайцева, Наталья Андрейченко и Нина Русланова, однако убедительнее всех смотрелась Раиса Рязанова, которую худсовет и утвердил. Польских обиделась на Меньшова, не понимая, как он вообще мог ей такое предлагать, а Русланова – потому, что не взял. Ирина Муравьева, сыгравшая Людмилу, затем признавалась, что, впервые увидев картину на монтажном столе, рыдала от обиды.

“Моя героиня совсем не понравилась мне, – говорила как-то актриса. – Грубая, неотесанная, местами пошлая. Все, что я ненавидела в жизни и в людях, вылезло на экран”. Тем не менее, роль Людмилы стала одной из самых ярких и запоминающихся работ актрисы. Кстати, Муравьеву режиссер нашел случайно, увидев в одном из телеспектаклей.

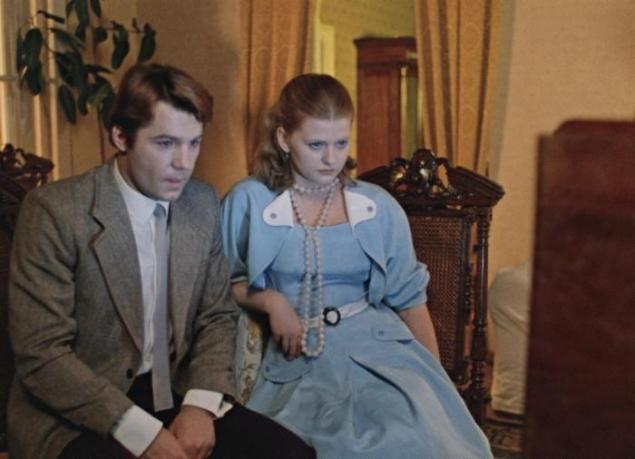

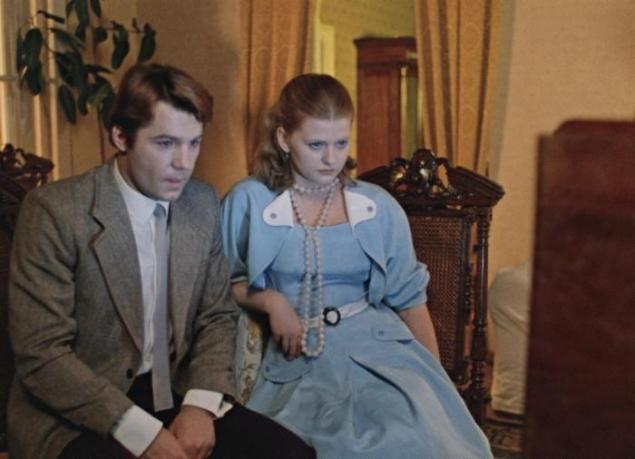

Во время съемок фильма Вере Алентовой было 37 лет, Раисе Рязановой – 35, Ирине Муравьевой – 30. Перед актрисами стояла очень сложная задача – сыграть своих героинь 19-летними наивными провинциалками, а потом их же спустя два десятилетия. И с этим актрисы справились прекрасно. Гримеры и костюмеры тоже потрудились на славу. Алексей Баталов был на 11 лет старше своего героя. Но на экране это не ощущается.

Уникальность картины Меньшова в том, что в ней нет эпизодических ролей. Зоя Федорова (вахтерша из общежития) и Владимир Басов (замначальника главка Антон) так же важны, как и главные герои. “Для меня было очень важным, чтобы именно Басов произнес фразу о том, что “в 40 лет жизнь только начинается”, – пояснял впоследствии режиссер. – А дальше уже надо было придумать, что ему играть. Ясное дело, что танцевать с молодежью он не станет. Чем отличить его от других гостей? А тем, что у него какие-то проблемы с желудком, а он, старый хрыч, все пытается кого-то “заклеить”, а сам из туалета не вылезает. И сразу становится понятно, что это за человек.

Роль вахтерши в сценарии вообще не была прописана. И тогда мы придумали “ввести” ее в ближний круг героинь – она и по телефону “хэллоу” произносит и Катерину из роддома встречает. Для Зои Федоровой эта работа оказалась последней”.

Только благодаря Алексею Баталову роль дочери главной героини Александры сыграла Наталья Вавилова, которая снялась в дебютной картине Меньшова “Розыгрыш” еще школьницей. Родители Наташи были категорически против ее актерского будущего, пророчив ей серьезную карьеру – устроили на курсы в МИД, готовили в институт.

Съемки начались без Александры, и тут Меньшову пришла в голову замечательная мысль. Уговаривать родителей он отправил Баталова. Увидев знаменитого актера, они не смогли ему отказать. К тому же Баталов пообещал, что девушка запросто сможет совмещать учебу и работу над фильмом. После съемок Вавилова бросила курсы, поступила во ВГИК и стала актрисой.

Готовая картина принималась худсоветом “Мосфильма”. Члены совета довольно уклончиво высказывались о фильме. “А директор “Мосфильма” Сизов, весьма суровый и несентиментальный человек, обозленный осторожными похвалами, неожиданно сказал: “А я думаю, что мы с этой картиной еще столько призов и народной любви поимеем!”, – рассказывал Владимир Меньшов. – Но в приватном разговоре со мной попросил вырезать из фильма наиболее откровенные моменты. “Гришин на даче посмотрит и скажет потом: “Опять у тебя любовью занимаются!” Но я уперся и не стал сокращать более того, что уже было вырезано. Фильм пошел на дачи к высшему руководству страны. Когда я спросил у Сизова, как там Гришин, директор “Мосфильма” махнул рукой: “Да ладно Гришин! Брежнев в восторге!” На этом судьба фильма была решена”.

В течение первого года фильм посмотрели 85 млн. человек. “Москву…” купили сто стран мира. По миру шли триумфальные премьеры картины, на которых неизменно отсутствовал один человек – режиссер Меньшов. “Почему меня не выпускали из страны? – рассуждал он впоследствии. – Никто не говорил причину. Начальники лишь опускали глаза: “Ну подожди, все само как-нибудь рассосется”.

Только спустя годы я узнал, что на меня лежало два доноса. От коллег. Моими “проступками” было то, что после снятия с должности Подгорного я высказал удивление, почему, мол, отставка второго человека в стране произошла без всяких объяснений. А второй донос был посвящен моему восхищению количеством продуктов в каком-то заграничном магазине. Этого было достаточно. А я-то думал, что Родину продал, планы секретного завода выдал”.

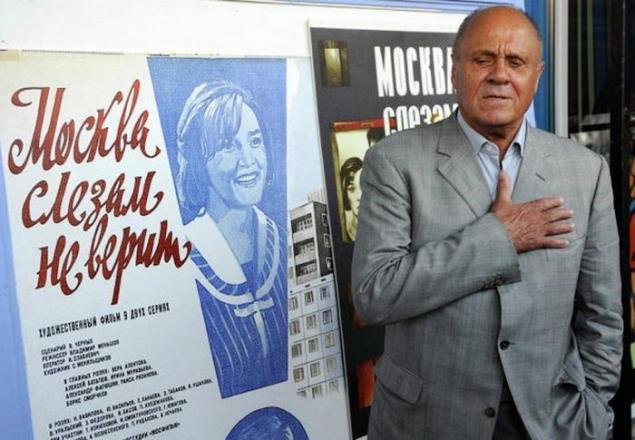

Когда пришло приглашение на церемонию “Оскара” (американцы прислали его на домашний адрес Меньшова), режиссера вновь не выпустили. За наградой вышел атташе по культуре советского посольства. На следующий день во всех газетах было написано, что “Оскара” получил работник КГБ.

Сам режиссер о том, что стал лауреатом самой престижной кинонаграды мира (не имеющей, кстати, материального вознаграждения), узнал не сразу. Непосредственно в день церемонии – 31 марта – он пытался слушать “Голос Америки”, но из-за “глушилок” так ничего и не разобрал. Телефонный звонок раздался утром 1 апреля, и Меньшов решил, что это чей-то розыгрыш. Но его пригласили в Госкино.

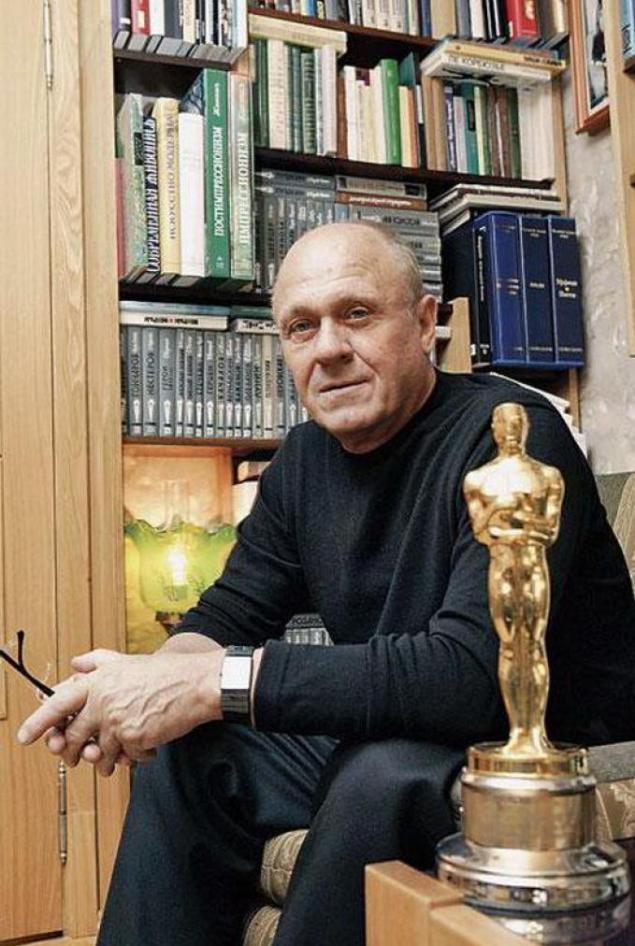

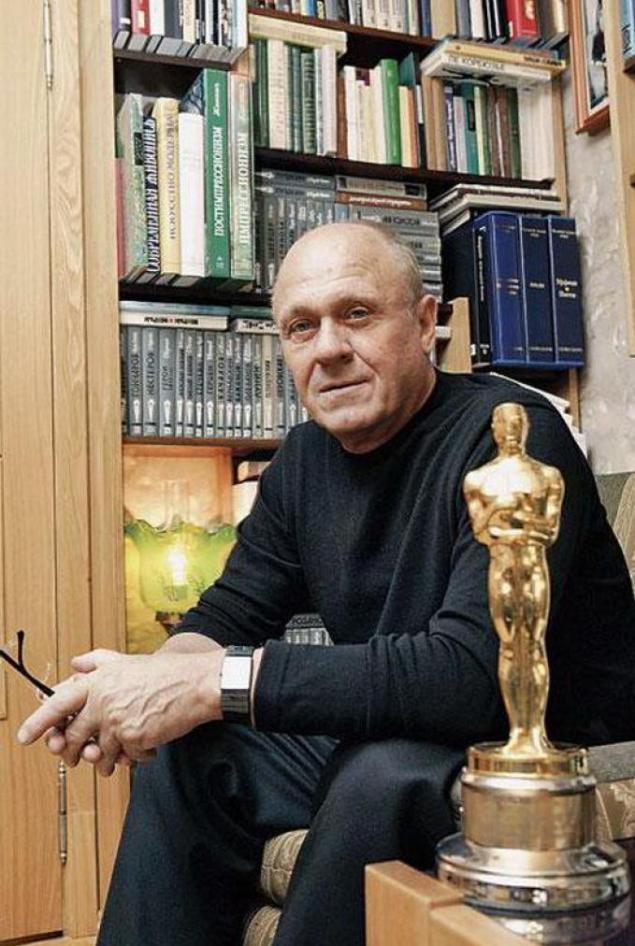

Золотая статуэтка “Оскара” оказалась у Владимира Меньшова спустя много лет после награждения. Лишь в 1989 году на церемонии награждения премии “Ника” Владимиру Меньшову решили вручить и его “Оскара”. Предполагалось, что за кулисами режиссер отдаст статуэтку обратно в Госкино, где она все эти годы и хранилась, но Меньшов забрал ее с собой.

По словам Владимира Меньшова, президент США Рональд Рейган, готовясь к встрече с Михаилом Горбачевым в 1985 году, не менее восьми раз посмотрел фильм “Москва слезам не верит”, чтобы постичь загадочную русскую душу.

: copypast.ru

Загрузка… Загрузка… Загрузка…

Понравилось? Поделитесь с друзьями!

Загрузка… Загрузка…

“На сценарий я не сразу среагировал”, -вспоминал впоследствии Владимир Меньшов. Потому что Ян Фрид, выдающийся сценарист и режиссер (“Двенадцатая ночь”, “Собака на сене”, “Дон Сезар де Базан” и др.), который в конце 70-х годов прошлого века был в большом авторитете, посчитал историю, написанную Валентином Черных, неинтересной.

“Единственное, что меня привлекло – это замечательный ход, когда Катерина заводит будильник и в слезах засыпает, а просыпается уже через несколько лет и будит взрослую дочь. Я даже подумал вначале, что просто пропустил несколько страниц. А когда понял, что это такое решение – прыжок в 20 лет, то сразу мысль заработала”. Однако режиссер все же предложил Валентину Черных кардинально переделать материал. Тот категорически отказался, и за доработку пришлось взяться самому Меньшову. В итоге вместо 60 страниц получилось более 90, возникли новые сюжетные линии, новые герои. К примеру, история спившегося хоккеиста Гурина или сцена в клубе знакомств – изначально у Черных их не было. Появилась сцена со Смоктуновским, который “поздновато начинает” актерскую карьеру.

По изначальному сценарию, главная героиня Екатерина Тихомирова – директор завода и депутат Моссовета – должна была вести прием избирателей. “Скучно!” – решил Меньшов и отправил ее в клуб знакомств, где директриса, которую блестяще сыграла Лия Ахеджакова, стала сватать ее за “работника главка – очень ответственного, всего пятидесяти трех лет”.

Вместо фестиваля французских фильмов Екатерина и Людмила должны были наблюдать, как к аргентинскому посольству подъезжают приглашенные на… дипломатический прием. И только по настоянию Меньшова послов заменили кинозвездами Смоктуновским, Юматовым и Конюховой, а “Форды” и “Бьюики” – отечественными “ЗИСами” и “Победами”.

У Рудика, по сценарию, была не только активистка-мать, но и отец – Рачков-старший, токарь по профессии. В телецентре на Шаболовке, куда Родион приглашает Катерину, изначально должны были снимать КВН. Но потом собирать огромный зал не стали, решив заменить КВН съемкой “Голубого огонька”, который считался карточкой советского телевидения.

Некоторые сцены Меньшов специально сделал более бытовыми. Герой Баталова Гоша, вместо того, чтобы, сидя перед телевизором, смотреть хоккейный матч, потягивая пиво, взялся ремонтировать пылесос. Многие фразы вырезали уже в процессе монтажа. Например, в сцене, когда Николай находит Гошу дома в сильном подпитии, и у них завязывается беседа, убрали название авиакомпании. “Что происходит в мире?” – спрашивает Гоша, наливая. “Стабильности нет, – отвечает ему Николай. – Террористы опять захватили самолет компании “Эйр Франс”. Так вот, “Эйр Франс”, во избежание международных проблем, решили вырезать. И если, по сценарию Черных, Гоша и Коля распевают “По Дону гуляет казак молодой”, то в фильме они всего-навсего разделывают таранку.

Кстати, поскольку в те времена, как известно, в Советском Союзе секса не было, сильно урезали и встречу главной героини с героем Табакова в его квартире, посчитав ее слишком откровенной. Наверху посчитали, что актеры “переигрывали” и “слишком торопливо раздевались”.

В работе над картиной Владимиру Меньшову приходилось преодолевать сопротивление и собственной съемочной группы, пренебрежительно относившейся к этой “дешевой мелодраме”. Некоторые актрисы, пробовавшиеся на роли героинь, просто уходили.

На роль Гоши, по словам Владимира Меньшова, пробовалось много актеров, в том числе Виталий Соломин, Вячеслав Тихонов, Олег Ефремов, Леонид Дьячков. Однако режиссер никого из них не утвердил. Отчаявшись, сам решил сыграть главного героя. Но тут по телевизору шла картина “Дорогой мой человек” с Алексеем Баталовым, и Меньшов сразу понял, кого ему надо звать на роль Гоши. Но тут уже Баталов заупрямился. Его и сценарий не впечатлил, и в роли интеллигента-слесаря он себя не очень-то видел. Но, в конце концов, согласился.

Александр Фатюшин сначала пробовался на роль Николая, но Меньшов отдал ее Борису Сморчкову, актеру, у которого лучше получались простые русские парни. После этого Фатюшину была предложена роль хоккеиста Гурина. Позже Фатюшин признавался, что очень полюбил своего героя, правда, жалел, что многое не вошло в окончательный вариант картины. Как, например, сцена во Дворце спорта “Лужники”: советская сборная играла матч со шведами, и Гурин стал героем этой встречи. Но больше было жаль последней вырезанной сцены.

Ближе к концу фильма все собрались на даче. Три героини сидят на завалинке, поют. И тут должен был появиться Гурин: галстук набок, рубашка навыворот, с ним какой-то ханыга. Гурин начинает препираться со своей бывшей женой Людмилой из-за трояка, а ханыга кричит на нее: “Ты как с ним разговариваешь? Это Гурин, я на его матчах вырос как личность!”. Но руководители тогдашнего Госкино по поводу этой сцены сказали: “Нет, завязал – значит, завязал. Игрок сборной, пусть и бывший, не может так опуститься”.

С кандидатками на главную женскую роль дело также обстояло непросто. Руководство “Мосфильма” рекомендовало Меньшову Анастасию Вертинскую, Жанну Болотову, Ирину Купченко, Валентину Теличкину. “Неинтересно!” – в один голос заявляли они, прочитав сценарий.

Пробовалась и Маргарита Терехова. Но когда Юнгвальд-Хилькевич предложил ей роль Миледи в “Трех мушкетерах”, она безоговорочно выбрала ее. Актриса Наталья Сайко пробы прошла, но когда на роль Гоши взяли Баталова, оказалось, что они плохо смотрятся вместе. Стали искать актрису “под Баталова”. Тогда-то и появилась Вера Алентова.

А вот на роль скромняги Тоси пробовались Галина Польских, Людмила Зайцева, Наталья Андрейченко и Нина Русланова, однако убедительнее всех смотрелась Раиса Рязанова, которую худсовет и утвердил. Польских обиделась на Меньшова, не понимая, как он вообще мог ей такое предлагать, а Русланова – потому, что не взял. Ирина Муравьева, сыгравшая Людмилу, затем признавалась, что, впервые увидев картину на монтажном столе, рыдала от обиды.

“Моя героиня совсем не понравилась мне, – говорила как-то актриса. – Грубая, неотесанная, местами пошлая. Все, что я ненавидела в жизни и в людях, вылезло на экран”. Тем не менее, роль Людмилы стала одной из самых ярких и запоминающихся работ актрисы. Кстати, Муравьеву режиссер нашел случайно, увидев в одном из телеспектаклей.

Во время съемок фильма Вере Алентовой было 37 лет, Раисе Рязановой – 35, Ирине Муравьевой – 30. Перед актрисами стояла очень сложная задача – сыграть своих героинь 19-летними наивными провинциалками, а потом их же спустя два десятилетия. И с этим актрисы справились прекрасно. Гримеры и костюмеры тоже потрудились на славу. Алексей Баталов был на 11 лет старше своего героя. Но на экране это не ощущается.

Уникальность картины Меньшова в том, что в ней нет эпизодических ролей. Зоя Федорова (вахтерша из общежития) и Владимир Басов (замначальника главка Антон) так же важны, как и главные герои. “Для меня было очень важным, чтобы именно Басов произнес фразу о том, что “в 40 лет жизнь только начинается”, – пояснял впоследствии режиссер. – А дальше уже надо было придумать, что ему играть. Ясное дело, что танцевать с молодежью он не станет. Чем отличить его от других гостей? А тем, что у него какие-то проблемы с желудком, а он, старый хрыч, все пытается кого-то “заклеить”, а сам из туалета не вылезает. И сразу становится понятно, что это за человек.

Роль вахтерши в сценарии вообще не была прописана. И тогда мы придумали “ввести” ее в ближний круг героинь – она и по телефону “хэллоу” произносит и Катерину из роддома встречает. Для Зои Федоровой эта работа оказалась последней”.

Только благодаря Алексею Баталову роль дочери главной героини Александры сыграла Наталья Вавилова, которая снялась в дебютной картине Меньшова “Розыгрыш” еще школьницей. Родители Наташи были категорически против ее актерского будущего, пророчив ей серьезную карьеру – устроили на курсы в МИД, готовили в институт.

Съемки начались без Александры, и тут Меньшову пришла в голову замечательная мысль. Уговаривать родителей он отправил Баталова. Увидев знаменитого актера, они не смогли ему отказать. К тому же Баталов пообещал, что девушка запросто сможет совмещать учебу и работу над фильмом. После съемок Вавилова бросила курсы, поступила во ВГИК и стала актрисой.

Готовая картина принималась худсоветом “Мосфильма”. Члены совета довольно уклончиво высказывались о фильме. “А директор “Мосфильма” Сизов, весьма суровый и несентиментальный человек, обозленный осторожными похвалами, неожиданно сказал: “А я думаю, что мы с этой картиной еще столько призов и народной любви поимеем!”, – рассказывал Владимир Меньшов. – Но в приватном разговоре со мной попросил вырезать из фильма наиболее откровенные моменты. “Гришин на даче посмотрит и скажет потом: “Опять у тебя любовью занимаются!” Но я уперся и не стал сокращать более того, что уже было вырезано. Фильм пошел на дачи к высшему руководству страны. Когда я спросил у Сизова, как там Гришин, директор “Мосфильма” махнул рукой: “Да ладно Гришин! Брежнев в восторге!” На этом судьба фильма была решена”.

В течение первого года фильм посмотрели 85 млн. человек. “Москву…” купили сто стран мира. По миру шли триумфальные премьеры картины, на которых неизменно отсутствовал один человек – режиссер Меньшов. “Почему меня не выпускали из страны? – рассуждал он впоследствии. – Никто не говорил причину. Начальники лишь опускали глаза: “Ну подожди, все само как-нибудь рассосется”.

Только спустя годы я узнал, что на меня лежало два доноса. От коллег. Моими “проступками” было то, что после снятия с должности Подгорного я высказал удивление, почему, мол, отставка второго человека в стране произошла без всяких объяснений. А второй донос был посвящен моему восхищению количеством продуктов в каком-то заграничном магазине. Этого было достаточно. А я-то думал, что Родину продал, планы секретного завода выдал”.

Когда пришло приглашение на церемонию “Оскара” (американцы прислали его на домашний адрес Меньшова), режиссера вновь не выпустили. За наградой вышел атташе по культуре советского посольства. На следующий день во всех газетах было написано, что “Оскара” получил работник КГБ.

Сам режиссер о том, что стал лауреатом самой престижной кинонаграды мира (не имеющей, кстати, материального вознаграждения), узнал не сразу. Непосредственно в день церемонии – 31 марта – он пытался слушать “Голос Америки”, но из-за “глушилок” так ничего и не разобрал. Телефонный звонок раздался утром 1 апреля, и Меньшов решил, что это чей-то розыгрыш. Но его пригласили в Госкино.

Золотая статуэтка “Оскара” оказалась у Владимира Меньшова спустя много лет после награждения. Лишь в 1989 году на церемонии награждения премии “Ника” Владимиру Меньшову решили вручить и его “Оскара”. Предполагалось, что за кулисами режиссер отдаст статуэтку обратно в Госкино, где она все эти годы и хранилась, но Меньшов забрал ее с собой.

По словам Владимира Меньшова, президент США Рональд Рейган, готовясь к встрече с Михаилом Горбачевым в 1985 году, не менее восьми раз посмотрел фильм “Москва слезам не верит”, чтобы постичь загадочную русскую душу.

: copypast.ru

Загрузка… Загрузка… Загрузка…

Понравилось? Поделитесь с друзьями!

Загрузка… Загрузка…