1067

0.2

2014-05-03

Казнь

Старушку Лидию в разваливающийся колхоз с громким именем «Светлый путь» привезли пару месяцев назад какие-то «добрые» люди, которые, похоже, и оставили ее, Лидию Николаевну, без жилья. Перекосившуюся избушку на краю деревни им даже не продали, отдали так, за чисто символическое отблагодарение — бэушный ксерокс для почты колхозной. Он, вроде, нафиг и нужен был, но, все-таки, техника есть техника, а дом, давно ничейный, бесхозный, тем летом собирались все равно снести.

Как она могла, не глядя подписать какой-то «левый» договор купли-продажи квартиры? Она-то, известная когда-то на всю область судья. Никто с этим делом даже разбираться не стал, время ее легендарной известности и славы давным-давно закончилось.

Как пришла в первый раз Татьяна навестить свою новую соседку, так из ее хатки теперь и не выходила: то дров наколоть для печки нужно, то подкормить, то сердечных капель накапать.

Лидия Николаевна была в абсолютном уме, но и в таком же постоянно угрюмом, печальном состоянии, почти не разговаривала, никогда ни о чем не спрашивала, а на вопросы о себе и семье, которая, как выяснилось, все-таки у нее когда-то была, тем более, говорить категорически отказывалась.

Сначала, пока не видела паспорт новой своей соседки, Татьяна решила, что Николаевна чуть ли не ровесница века, чему потом была крайне удивлена — бабушке Лиде едва перевалило за семьдесят. Таня представила рядом с соседкой свою бравую, вечно куда-то спешащую по делам, семидесятилетнюю мать, и даже вздрогнула от такого сравнения.

— Таня, хорошо, что пришла, спасибо, дело у меня к тебе, — Лидия Николаевна даже сейчас, когда совсем плохо себя чувствовала, разговаривала с девушкой – помощницей, тоном начальницы. Она, кстати, и благодарила так, что больше приходить не хотелось, — холодно и как-то вынужденно.

— Да, Лидия Николаевна, говорите. Как вы себя чувствуете сегодня?

—Таня, у меня к тебе дело деликатное. Не откажи, прошу. Я зиму эту если переживу, то хорошо, а больше уверена, что нет, не дотяну до лета. Я покаяться хочу, ну, вроде, грехи замолить… В Бога не верю, попов и боюсь, и не доверяю. Продажные они все.

—Ой, нет, нет, Лидия Николаевна, зря вы так, не грешите. Наш батюшка Валерий, хоть и молод, а сверх порядочный человек. Давайте, привезу его, он понравится вам.

— Нет, Таня, сказала же, нет! Не верю. Никому не верю. И тебе тоже, — старуха взглянула из-под обвисшего от морщинистой кожи лба таким колким, пронизывающим взглядом, что у Татьяны по спине пробежали вниз холодные муравьи. — Была я однажды на исповеди. Перед пенсией как раз, буквально за неделю до дня рождения, был у меня суд выездной. Город незнакомый, приехала рано утром, да и зашла чего-то сдуру в церковь. Так просто, посмотреть. Из любопытства. Священник писал что-то в холле, склонившись над книгой или журналом, что ли. В церкви пусто, я да он. Ну, прошлась я вдоль стен, иконы рассматриваю, на него кошусь. Тоже из любопытства простого. А он вдруг, как ждал, подходит и говорит: «Добрый день вам. Может быть, спросить что-то хотите, может совет какой нужен»?

Нет, — отвечаю, — молодой человек, мерси. Я в Бога не верую вашего, я, можно сказать, время коротаю, вот зашла посмотреть, как у вас тут.

Самое, — говорит, — подходящее место, время коротать. Только обращаться нужно к священнику «батюшка», а не «молодой человек», а Бог, он наш, конечно, но и ваш тоже, он общий, для всех. Давайте, я вас исповедую, пока прихожан нет. Я тоже раньше пришел, как будто специально для вас.

Нет, спасибо, — отвечаю, — не в чем мне каяться, — и я уж было собралась уйти, а он мне в спину продолжает, что, мол, каяться есть всем причина, даже ему. И ему, мол, побольше, чем всем его прихожанам.

Не знаю, что меня развернуло, но я вдруг согласилась, неожиданно сама для себя. Пошли мы с ним ближе к алтарю, на позвышение в небольшой полукомнате поднялись, накрыл мне голову каким-то покрывальцем и спрашивает, в чем грешна: убивала ли, лгала ли, прелюбодействовала ли, оговаривала ли людей, завидовала ли, и дальше по списку. Он спрашивает, а мне отвечать нужно. Он сам так все построил, видя, что я тут, как слон в посудной лавке, боюсь и пошевелиться, не то, что вспоминать и говорить что-то.

Я на первом же вопросе и споткнулась. Нет, я же знала, естественно, что аборт — это тоже убийство, но абортов я не делала, родила двоих, Лену и Гену, а больше и не беременела, не до того мне было — карьеру строила. Вернее, карьера «строила» меня. Да…

Но вот, хоть и не верю в Бога, а понимала, что врать нельзя, к чему тогда все это мое там стояние со склоненной головой. Сама не убивала, но другим с моего позволения путь был открыт ко многому, в том числе и самому страшному греху, убийству, можно сказать.

Я стояла под этим покрывалом, и руки священника, казалось, жгли мою голову. Я молчу, а он что-то бормочет. И вот, когда он скороговоркой тихо стал слова полупонятные перебирать, я выскочила из-под накидки этой церковной, как ошпаренная. Вспомнила, вспомнила! Он сидел тогда в зале, плакал тихо и тихо бормотал эту самую молитву-скороговорку — он еще тогда мне мой грех, оказывается, отпускал.

Мы встретились еще раз глазами. Только теперь я поняла, что он меня узнал еще в холле. Это же надо, чтоб судьба так свела, чтоб я, да в церковь в кои-то веки зашла, да еще и в его церковь, в его городе!

— Лидия Николаевна, может вам трудно вспоминать? Так не надо, — Таня решила придти на выручку, заметив, как сильно разволновалась старушка.

— Как не надо?! – опять командирским возмущенным тоном, возразила разоткровенничавшаяся соседка, — Я ж сказала — к священнику не пойду, в дом попа не пущу, а выговориться мне некому. Сиди, слушай, не уходи. Я тебе все скажу, ты мне отпустишь мои виновности, грехи эти самые. И я тогда уже спокойно умирать стану. Надоело мне, не могу.

Таня, поняв, что застряла тут надолго, села удобнее на трухлявый диванчик рядом с рассказчицей.

— Я еще девчонкой была, когда приучила себе ставить цели и всегда их добиваться. Так и институт с красным дипломом окончила, так и замуж вышла за такого, о котором можно только мечтать — и по любви, и в достаток попала. Так же и стала не просто судьей, не хорошей судьей, а самой грамотной, самой лучшей.

Первый срыв произошел уже на второй год моей службы. Судили маньяка. Поймали на месте преступления, якобы. Мужик невменяемый, визуально даже понятно, что душевно больной. Тогда в городе серия изнасилований и убийств произошла. Был звонок, сказали, что нужно вот этого пойманного спрятать подальше и на подольше. Я к звонящему — бегом, на прием, ногами топаю, кричу, кулачком — по столу: «Да как вы смеете, мне, судье, подсказки делать такие?! Никаких улик, доказательств, экспертиза нужна медицинская, у следователя нет на него ровным счетом ничего, не он это, искать нужно», и все такое. А мне в ответ: «Работать хотите? Или работать не будем? Больной ваш подходит по всем признакам — в парке стоит на тропинке, хозяйство свое демонстрирует, девочку на скамейке зажимал, домогался. А найдем того, кого уже третий год ищем, освободим. А то и сидит пусть, не сегодня, так завтра и он станет серийным. А вы — женщина умная, талантливая, говорят. Вам надо о будущем думать, о детях своих, о муже. Он же у вас тоже не последний человек в городе. Так что, вы уж выручайте. Давайте, чистить город от мусора вместе».

Дома была истерика. Муж правильно тогда сказал: «Лида, раз уступишь — дальше будешь висеть на ниточках, выполнять беспрекословно. И все, что ни скажут. Думать нечего даже — отказывайся от дела».

Пришла на следующий день, заявление на самоотвод на стол положила, ушла. Еще через день узнаю, что суд отложили, якобы, в связи с моей болезнью. Не стали другого судью назначать, решили приструнить сразу и окончательно меня. К мужу в один день пришла проверка из всех органов, которые только есть в городе. Решили по всем фронтам одновременно прижать.

Дома скандал. Муж требует, чтобы я вообще ушла из этого гадюшника. Все равно, мол, и жаловаться бесполезно, и жизни не дадут. Я — ни в какую. Как это? Зачем же я училась, старалась, зачем душу вкладывала в свою работу? Чтобы вот так, взять все и бросить из-за какого-то маньяка-неманьяка. Да, какая разница, того идиота посадят или не того. И какая разница, где ему дожить свою дерьмовую жизнь, в психушке или за решеткой.

В тот день, когда я все-таки отправилась на этот, якобы, справедливый суд, муж понес заявление на развод. А в тот день, когда моего клиента увозили в наручниках в тюрьму, муж с сыном уезжали в другой город. Мы остались втроем: дочка, я и моя работа.

А дальше все уже шло, как и предсказал муж — время от времени я получала ЦУ по очередному нестандартному делу. Еще до суда мне было известно, что я буду думать, каких свидетелей слушать, какие решения принимать. Я мучилась, не без этого. Пока еще остатки совести, наверное, были. А потом… Я просто поняла, что строить карьеру в нашей стране можно только с завязанными глазами.

— Вы, Лидия Николаевна, взятки, что ли брали? — Татьяна сказала и сама испугалась своего вопроса.

— Ну, это громко сказано. Зачем брать взятки? Хотя и до этого, конечно, доходило не раз. Можно просто иметь все и без пухлых конвертов. Отдыхали с дочкой, много путешествовали, и сыну помогала, пока учился, хотя он весь в папу принципиального — всегда от помощи отказывался и даже обижался. Квартира в центре, дача приличная под носом… Да все было. И как было, так и ушло.

Ленка моя еще школьницей забеременела. Только сделали аборт, опять в загул пошла. Потом попивать стала, институт с горем пополам мы с ней дотянули, а как только диплом получила, вообще пропала куда-то. Съехала с очередным придурком – наркоманом, да так и, можно сказать, пропала девочка моя. За деньгами только приезжала, за грудки трясла, руки распускала. А я с ней и дома шепотом ругалась, чтобы соседи, не дай бог, не услышали. А что слушать — и так все и всё видели. Только что в лицо говорить не смели, боялись.

Однажды, чуть вытолкав ее за дверь, я в сердцах крикнула вслед: «Проститутка»! А она обернулась, зажатая лифтом, и так спокойно и мерзко мне говорит: «Сама ты продажная. Весь город говорит, что Муха (Муха — моя фамилия, ты знаешь) — продажная судья. Как скажут, так и засудит. Не дай Бог, к ней попасться».

С тех пор Лена уже ко мне не приезжала, я о ней ничего не слышала. И вот, спустя десять лет после той нашей встречи, узнала, что она вышла замуж, остепенилась, и все у нее хорошо было, да при родах умерла она, моя девочка. И она, и ребенок.

А я жила. Для кого и чего, уже непонятно было. Просто жила, просто поднялась на самую верхнюю ступеньку в своей карьере судейской, просто входила в подъезд, оглядываясь по сторонам в вечном страхе быть убитой перед дверью квартиры каким-нибудь неверно осужденным и выпущенным на волю.

На пенсию меня провожали торжественно. И торжественно клялись, что уйти на отдых не дадут — без меня, мол, тут все рухнет.

Накануне торжества состоялся суд. Рядовой, ничего особенного, как мне тогда казалось. Дело было состряпано так некрасиво, ситуация такая щекотливая и очевидная в то же время, что даже мне стало противно вдруг. Гаишный начальник из области сбил двух девочек-сестер, стоящих на автобусной остановке. Он был в таком опьянении, что когда попытался выйти из автомобиля, просто не смог. Выглянул, сдал задним ходом назад на дорогу и рванул вперед, покоцав несколько припаркованных машин. Его не остановили, он сам съехал в кювет. Там его и нашли спящим и пьяным вдрызг. Свидетелей было много. Но уже на втором заседании все они в один голос несли какую-то чушь. Погибшие по дороге в больницу девчонки вдруг из стоящих на платформе остановки превратились в перебегающих на красный свет дорогу… В общем, стыд и срам.

Отец малышек, молоденький священник, сидел и тихо плакал, мать из суда увели под руки — случился сердечный приступ.

И вот в церкви тогда, стоя на едва не случившейся со мной исповеди, я вспомнила, как этот батюшка говорил в полголоса какую-то молитву, пока я зачитывала приговор — штраф фактическому убийце его дочерей в размере пятидесяти минимальных зарплат. Тогда меня его молитва раздражала так, что хотелось бросить приговор и выскочить из зала заседаний, я ни разу не подняла на него глаза, чувствовала, как он пристально сквозь слезы смотрит в мои.

Теперь, в церкви, я испугалась. И когда оказалась уже на улице, вдохнула свежий воздух так, словно я – рыба, до этого момента все свои годы жизни провалявшаяся на сухом берегу. И подумала я тогда против своей воли, что встреча эта дана неспроста, и пришла она свыше, оттуда, от него, Бога. И еще в тот момент подумалось мне, что он, Бог, все-таки, есть. Не дядька с бородой на облаке, конечно, но он точно есть где-то: в воздухе, в траве, в словах, в руках этого священника и даже во мне самой, хочу я это признавать или нет.

Потом, на некоторое время я про эти мысли свои забыла, но наступил момент, когда опять подумалось о непростых и случайных, якобы, встречах в жизни. Но тогда, во второй раз, я уже отчаялась так, что поняла – нет его, Бога. А если есть, то он слишком жесток ко мне.

А сейчас вот думаю — нет, не жесток, скорее, справедлив, и просто пришло время собирать камни. И, не знаю теперь, есть ли он и каков.

Но, знаешь, Таня, что-то подсказывает мне, что скоро я это узнаю. И будет у нас с ним встреча, и разговор будет не из простых. И простит ли он меня, не знаю. А высказаться мне нужно, и ты послушай меня, милая. Через тебя свою исповедь передам, больше мне не на кого положиться, ты одна ко мне тут добра. И то только потому, что меня совсем, вижу, не знаешь. Бабка старая я для тебя, не больше. А вот почтальонша пенсию приносила и не удержалась, спросила, не та ли я судья Муха знаменитая. А вышла и соседке говорит громко, чтоб и я услышала: «Ну, Михална, я ж тебе говорила — она это, продажная. Ишь, Он все видит, вот и досажалась — помирать и то за сто верст приехала, в глухомань, чтоб раньше сроку не нашли, да не грохнули».

Ты, Таня, как помру, схорони меня сразу, скажи председателю, чтоб помог, денег ему дали на похороны. Три дня не держите, нельзя. Соседка с почтальоншей тогда долго стояли, да все вспоминали, как грешные сильно умирали. Запах от них, говорили, зловонный идет, смрад. Хоронить надо быстро. Ты уж сделай, чтоб быстро, ладно? Да и поминать-то меня некому — уж много лет не общаюсь ни с кем из родных своих.

— Лидия Николаевна, да ладно вам, поживете еще, вы не такая уж старая. У меня мама…

— Ты хочешь сказать, что не старая, а выгляжу Бабой Ягой древней? Да, старой я стала за один, можно сказать, день, — судья перебирала костлявыми пальцами какие-то фотографии, не глядя на них. Так же, не глядя, подала одну Татьяне, — вот, смотри, какая я была.

На фото молодая красавица с улыбкой, слегка лукавой, но искренней и веселой, смотрела куда-то вдаль, обхватив ствол тонкой березки.

— А теперь вот эту посмотри. Изменилось ли что?

Красивая, в том же платье, рука мужа обхватывает талию улыбающейся задумчиво и как-то искусственно, жены.

— Это я же, но уже другая, уже сломанная. А фотографию делали тем же летом, только уже после того, как я… Другая я уже здесь, видишь?

Да, Татьяна подумала, что глаза у человека все-таки — самое главное. С фотоснимка смотрел совершенно другой человек.

— А вы почему говорите, Лидия Николаевна, что состарились за один день? Образно? – сама не поняла, почему спросила, Татьяна.

— Почему ж образно? Ты «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайлда читала, надеюсь? Помнишь, как там портрет старел?

Ну-у-у-у… — улыбнулась Татьяна, — там же чертовщина, фантастика, вы-то…

Да ты погоди перебивать, Таня. Слушай. Я же тебе сказала, что была вторая случайная, как может показаться, встреча… Я тебе расскажу, ты поверишь.

В тот день, когда было торжество по поводу моих проводов на пенсию, это было. Нет, работать я оставалась, но юбилей отмечать нужно было, не отвертеться. Ресторан для меня мэрия заказала, все, естественно, оплатили, подарки готовили, шушукались целый месяц. Мне нужно было только наряд заказать, да прическу сделать и придти в ресторан в центре города.

Моя мастерица в салоне так сильно старалась, что с головой было закончено раньше намного, чем предполагалось. Машину я уже отпустила, сидеть в салоне не хотелось, а гулять по городу в длинном торжественном платье и с прической невесты на голове, да еще в гордом одиночестве, не хотелось. Я тогда подумала, что на людей смотреть могу только там, за столом на подиуме в зале суда. А гулять одной не приходилось уж сколько лет. Да и опасно.

Я перешла через дорогу к ресторану, но заходить было рано, до торжества еще почти час. Поэтому зашла в соседнее здание, Дворец искусств. Проходила выставка картин, о чем оповещала афиша на весь фасад — «Живопись 15-го века». Идти по залам я не собиралась, просто стала прохаживаться по полупустому холлу. Но пожилой охранник, узнавший меня, подошел, поздравил, догадавшись, что я не просто так расфуфырилась, и мягко взяв под локоток, настойчиво пригласил пройти в зал.

— Если есть время, Лидия Николаевна, не пожалеете, проходите, проходите. Как раз сейчас и людей немного, и очень хороший экскурсовод, заслушаетесь, — улыбался он, желая угодить.

Когда я вошла в зал, где негромко рассказывали о художниках, имена которых мне вовсе ни о чем не говорили, все обернулись как раз к очередной картине, к которой подошла уже и я. Наверное, я в центре зала в своем красном платье смотрелась примерно, как Джулия ламберт в сцене мести молодой актрисе. Вызывающе и не в тему, думала я тогда.

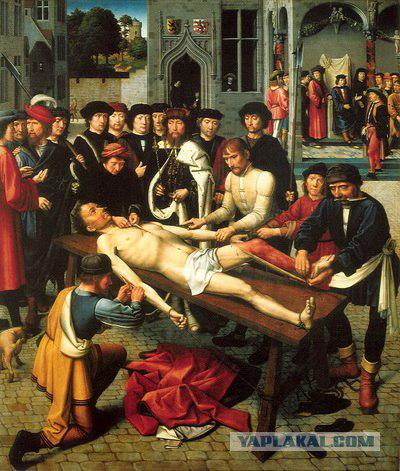

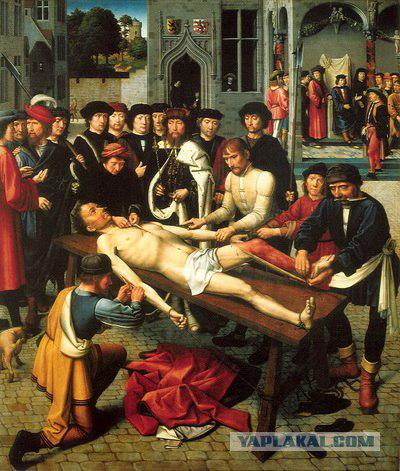

Но уже в следующий момент поняла, что как раз в тему, да еще как! Нарочно не придумаешь такой ситуации. Сначала я даже не поняла, почему все слушают гида, а смотрят на меня не меньше, чем на ту картину, о которой он рассказывает. Но тут и я уже услышала и замерла в растерянности от его слов: «Картина «Сдирание кожи с продажного судьи» (другое название «Суд Камбиса») написана художником Герардом Давидом в 1460 году специально для зала ратуши г.Брюгге, в котором проводились судебные заседания. Она основана на отрывке из Истории Геродота. За то, что этот Сисамн, подкупленный деньгами, вынес несправедливый приговор, царь Камбис велел его казнить и содрать кожу. Кожу эту царь приказал выдубить, нарезать из нее ремней и затем обтянуть ими судейское кресло, на котором тот восседал в суде. Обтянув кресло такими ремнями, Камбис назначил судьей вместо Сисамна, которого казнил и велел затем содрать кожу, его сына, повелев ему помнить, на каком кресле восседая, он судит. Картина помогала судьям помнить о том, что судить надо справедливо».

— Если бы царь Камбис смог взглянуть из загробного мира на работу судей в нашем городском суде, то он бы приказал установить там не одно подобное кресло, — кто-то из группы подытожил и без того суровый рассказ. — Возможно, хотя бы на том свете с них сдерут шкуру за все сотворенные беззакония.

Я очнулась от того, что мне в лицо брызгали холодную воду.

— Мы вызвали «скорую», Лидия Николаевна. Потерпите. Вам плохо? У вас сердце? — хлопотал надо мной тот охранник старик. В зале больше не было никого, — Держитесь, голубушка, переутомились, видно, с этой чертовой работой.

Я встала и, от растерянности или по какой-то другой причине, не поблагодарив его, поспешила уйти.

— Ах, вот и наша виновница торжества! — распахнул тяжелые стеклянные двери ресторана швейцар, — Милости просим, все уже в ожидании, Лидия Николаевна!

Я переступила порог, а швейцар за моей спиной изменившимся строгим голосом кого-то пинал: «Нельзя! Я же сказал, у нас спецобслуживание. Уже говорил же, все, все, простите, я закрываю».

— А что у них там? — кто-то желал больше информации.

— Эта празднует что-то, кого-то серьезного, видно, упекла в этот раз. Сука продажная!

Дверь на этих словах с грохотом захлопнулась, а мне показалось, что крышка погреба или гроба надо мной подвела черту всей моей жизни.

Я ушла, не распрощавшись после первой же перемены блюд. Больше там находиться и слушать эту херню не могла. Мне, кстати, даже никто не перезвонил, меня не искали, словно этим хотели поставить жирную точку на моем судействе.

Всю ночь не спала, несколько раз набирала телефон сына. Но потом вдруг вспомнила, что он уже давно живет где-то в Чехии, что ли. Геннадий шел по моим стопам. То есть, нет, наоборот, скорее, он мой след заметал, стирал его. Он стал известным правозащитником, и объектом его борьбы стали такие, как я, судьи и их патроны. Я слышала, он помогал выигрывать процессы над политическими заключенными, один за другим. Он не менял фамилии Муха, что тоже в последние годы вредило мне сильно. Так же, как теперь ему вредило всякое отождествление со мной.

Я отправляла за решетку неугодных (у нас их не принято называть политическими), он помогал им оттуда выходить. Мы никогда больше не встречались, но, хотели этого или нет, а стали открытыми врагами друг другу. Я закрывала глаза (мне уже некуда было деваться) на эти закрытые суды, которым бы надо быть самыми открытыми, на отсутствие доказательств, на естественно презрительные взгляды сидящих на скамье подсудимых, людей, умных и все понимающих. И я, совершенно в здравом уме, называла необоснованно большие сроки за преступления, которых эти люди не совершали.

Я думала, что та ночь была самой страшной в моей жизни. Но ошибалась. До сих пор по ночам с открытыми глазами смотрю один и тот же сон, меняются только персонажи. Как будто я, старая и немощная, стою на высоком крыльце. За мной – черное небо. А по лестнице мимо меня туда, в темную пустоту, идут мои осужденные. И каждый, поравнявшись со мной говорит то, что тогда, на суде, говорил в своем последнем слове. Вот так идут, а я говорю им одно и то же: «Подсудимый, вам предоставляется последнее слово». И они говорят, говорят… И последним всегда идет мой бывший сокурсник Яшка, ему дали тогда пять лет за организацию оппозиционного митинга, а он в тюрьме умер, инфаркт случился. И он говорит: «Эх, Лидия вы наша Николаевна. Лучше бы вы проституткой стали в молодости, как Лена ваша. Телом торговать не так грешно, как душой. Будьте вы прокляты, дорогая. Простите».

И он мне во сне всегда ручку целует, а тот священник стоит в сторонке с маленькими дочками и говорит тихо и очень сочувственно: «Аминь». А я, как будто, после этого уменьшаюсь, уменьшаюсь в размерах, таю, таю, и… просыпаюсь, избитая, замученная, полуживая. Бал сатаны, только страшнее.

Татьяна едва сдерживала себя, чтобы не расплакаться. Ей хотелось остановить старуху скорее, но та говорила хоть и размеренно, медленно, но паузы, удобной, чтобы остановить этот жуткий монолог, никак не получалось.

— А, кстати, Татьяна… Вот про Уайлда я вспомнила и не договорила. Про Дориана Грея. Это было так страшно и так непохоже на правду… Я в ту ночь, вернувшись из ресторана, налила себе водки и выпила залпом стакан. Как мужик, как будто и не впервой мне. Хотелось скорей забыться, умереть, лечь и не проснуться завтра. Но, промучившись и наплакавшись до сухих опухших глаз, забылась я только под утро.

Разбудил звонок в дверь. Открывать не хотелось, но в глазок увидела свою секретаршу Вету с девчонкой из архива и решила пустить — они все равно не ушли бы — рядом с ними на лестничной площадке стояли коробки, свертки, в руках они еле держали целые веники цветов. Привезли оставленные мной вчера подарки, поняла я и, запахнув халат, нехотя открыла.

Они взглянули на меня и тут же как-то ошарашено опустили глаза. Внесли все подаренное барахло в квартиру, извинились как-то быстро, и уже через секунду я услышала, как за ними громко закрылись двери лифта. Я взяла сигарету и вышла на лоджию, переступив нераспечатанные подарки.

— Вета, я так испугалась! Что это с ней?! Ужас! Я просто ее не узнала! — даже не стараясь говорить тихо, взвыла, проходя под моей лоджией эта новенькая, из архива.

Они сели в ожидавшую их на парковке машину, а я вернулась в комнату. Наверное, я сильно заплаканная, опухшая, думала я, подходя к зеркалу в прихожей. И когда щелкнула светильником и увидела свое лицо, сама испугалась так, что упала на подкосившихся резко ногах. Тогда впервые я узнала, в какой половине груди живет мое сердце.

Я долго разглядывала себя и не могла понять — это была не я. Той, что смотрела на меня измученным взглядом из зеркала, было лет на десять-пятнадцать больше: морщинки вокруг глаз превратились в уверенные следы когтей, глубокие борозды; лицо не имело цвета, это скорее был карандашный набросок того, чем я любовалась еще вчера в салоне красоты; через лоб к носу и до самой его горбинки посередине шла грунтовая, побитая непогодой, дорога морщин и морщинок; серые глаза стали похожими на глаза дешевой пластмассовой немигающей старой куклы. Зеркало я не била. Я взяла махровое полотенце из ванной и просто завесила свое отражение. Потом вспомнила, что делают так, когда в доме покойник. Но снимать не стала, решив, что это так и есть. Этой ночью я умерла. Я уже – не я, другая.

С того дня на работу больше не вышла. Никто и не звал. Когда совсем нечего было есть, выходила в магазин, строго минут за десять до его закрытия, чтобы встретить как можно меньше соседей.

И… да, чаще всего покупала я теперь спиртное.

Однажды, когда вернулась из магазина, увидела, что дверь приоткрыта. Я молча обошла квартиру, перешагивая через разбросанные вещи, села перед выключенным телевизором и открыла бутылку водки. Ну, да, ограбили и меня. И что? Унесли, Таня, все. Все-все: и одежду, и сейфик с блестяшками и деньгами, и даже обувь, все тряпки из всех шкафов. Оставили мне только телевизор и музыкальный центр, чтобы, наверное, не скучала сильно.

Никого не вызывала, ни милицию (смешно, да?), ни «скорую» — у меня опять случился сильный какой-то приступ. Что толку? Зачем? Не мое это, поняла. Как пришло, так пусть и уходит.

А потом… Сама знаешь, что потом. Я, кстати, помню, как подписывала тот убийственный договор. Я не была в тот день сильно пьяной. Я просто не хотела ничего читать, а слушать пришедших «благодетелей» не хотелось еще больше. Просто лень была и смертельная апатия. Я полностью отдалась в руки судьбе.

Ну, вот, а теперь я здесь. Такое дело, Татьяна. Нормальное. Естественное, сама понимаешь. Иди уже, иди. Ты ж – не священник, а я все сказала. Надо было мне, прости уж.

Лидия Николаевна с трудом подняла свое дряхлое, как старая марля, тело, подошла с двери и открыла ее, впустив морозный воздух: «Иди уже, Таня. Похороните меня, не кидайте тут мумию».

***

Татьяне от всего услышанного и самой долго не спалось в эту ночь. Снился какой-то кошмар. Будто муха, жирная зеленая муха, сидит на свежесплетенной огромной паутине. Она уже парализована и не старается даже выпутаться и улететь. Сидит, покорно дожидаясь своей кончины. И все усыхает, усыхает, бледнеет, превращаясь в маленькую серую мумию. А глаза у мухи ее, старухины. Печальные и какие-то мертвые. «Черте что», — с этими словами Татьяна проснулась и пошла заваривать чай.

В домике соседки-судьи горел свет, а из печи дыма видно не было. Татьяна вспомнила, что уходя вчера от Лидии Николаевны, забыла подбросить дров в печь. Но идти среди ночи не отважилась, решила пораньше утром заглянуть. Ноги не шли.

Уже стало светать, когда на подоконник прилетела синичка. Татьяна махнула рукой, чтобы прогнать странную гостью, но та, против обыкновения, даже не шелохнулась. Так и сидела, глядя не по-птичьи на девушку за разрисованным морозом стеклом.

— Умерла, — вслух сказала Татьяна, но так и продолжала сидеть за остывшей чашкой чая, дожидаясь рассвета.

— Иди к председателю, проси, чтоб все организовал прям сёдня. Слышь, запах уже какой зловонный пошел, я ж тебе говорила, — взяла инициативу по организации похорон соседка Михална, — Такие сильно зловонют, когда умирают — вылазит душа грешная через кожу, мается. Всегда таких людей сразу хоронить надо, как помрут. Глянь, зима, мороз, и в хате-то холод какой за ночь стал, а раскладывается на глазах эта Муха, прости ее, Господи. Погубила себя, погубила. Платить –то приходится всем. Ой, не приведи, Господи, смерть такую…

— И жизнь такую, — добавила шепотом Таня и пошла в контору за помощью, — Быстро-небыстро, а похоронить надо, как полагается. Человек, все-таки. Какой-никакой, — бубнила под нос Таня, проваливаясь в глубокий снег нечищеной еще после метели деревенской улицы.

©vesnyanka2007 Наталья Корнилова

Источник: www.yaplakal.com/

Как она могла, не глядя подписать какой-то «левый» договор купли-продажи квартиры? Она-то, известная когда-то на всю область судья. Никто с этим делом даже разбираться не стал, время ее легендарной известности и славы давным-давно закончилось.

Как пришла в первый раз Татьяна навестить свою новую соседку, так из ее хатки теперь и не выходила: то дров наколоть для печки нужно, то подкормить, то сердечных капель накапать.

Лидия Николаевна была в абсолютном уме, но и в таком же постоянно угрюмом, печальном состоянии, почти не разговаривала, никогда ни о чем не спрашивала, а на вопросы о себе и семье, которая, как выяснилось, все-таки у нее когда-то была, тем более, говорить категорически отказывалась.

Сначала, пока не видела паспорт новой своей соседки, Татьяна решила, что Николаевна чуть ли не ровесница века, чему потом была крайне удивлена — бабушке Лиде едва перевалило за семьдесят. Таня представила рядом с соседкой свою бравую, вечно куда-то спешащую по делам, семидесятилетнюю мать, и даже вздрогнула от такого сравнения.

— Таня, хорошо, что пришла, спасибо, дело у меня к тебе, — Лидия Николаевна даже сейчас, когда совсем плохо себя чувствовала, разговаривала с девушкой – помощницей, тоном начальницы. Она, кстати, и благодарила так, что больше приходить не хотелось, — холодно и как-то вынужденно.

— Да, Лидия Николаевна, говорите. Как вы себя чувствуете сегодня?

—Таня, у меня к тебе дело деликатное. Не откажи, прошу. Я зиму эту если переживу, то хорошо, а больше уверена, что нет, не дотяну до лета. Я покаяться хочу, ну, вроде, грехи замолить… В Бога не верю, попов и боюсь, и не доверяю. Продажные они все.

—Ой, нет, нет, Лидия Николаевна, зря вы так, не грешите. Наш батюшка Валерий, хоть и молод, а сверх порядочный человек. Давайте, привезу его, он понравится вам.

— Нет, Таня, сказала же, нет! Не верю. Никому не верю. И тебе тоже, — старуха взглянула из-под обвисшего от морщинистой кожи лба таким колким, пронизывающим взглядом, что у Татьяны по спине пробежали вниз холодные муравьи. — Была я однажды на исповеди. Перед пенсией как раз, буквально за неделю до дня рождения, был у меня суд выездной. Город незнакомый, приехала рано утром, да и зашла чего-то сдуру в церковь. Так просто, посмотреть. Из любопытства. Священник писал что-то в холле, склонившись над книгой или журналом, что ли. В церкви пусто, я да он. Ну, прошлась я вдоль стен, иконы рассматриваю, на него кошусь. Тоже из любопытства простого. А он вдруг, как ждал, подходит и говорит: «Добрый день вам. Может быть, спросить что-то хотите, может совет какой нужен»?

Нет, — отвечаю, — молодой человек, мерси. Я в Бога не верую вашего, я, можно сказать, время коротаю, вот зашла посмотреть, как у вас тут.

Самое, — говорит, — подходящее место, время коротать. Только обращаться нужно к священнику «батюшка», а не «молодой человек», а Бог, он наш, конечно, но и ваш тоже, он общий, для всех. Давайте, я вас исповедую, пока прихожан нет. Я тоже раньше пришел, как будто специально для вас.

Нет, спасибо, — отвечаю, — не в чем мне каяться, — и я уж было собралась уйти, а он мне в спину продолжает, что, мол, каяться есть всем причина, даже ему. И ему, мол, побольше, чем всем его прихожанам.

Не знаю, что меня развернуло, но я вдруг согласилась, неожиданно сама для себя. Пошли мы с ним ближе к алтарю, на позвышение в небольшой полукомнате поднялись, накрыл мне голову каким-то покрывальцем и спрашивает, в чем грешна: убивала ли, лгала ли, прелюбодействовала ли, оговаривала ли людей, завидовала ли, и дальше по списку. Он спрашивает, а мне отвечать нужно. Он сам так все построил, видя, что я тут, как слон в посудной лавке, боюсь и пошевелиться, не то, что вспоминать и говорить что-то.

Я на первом же вопросе и споткнулась. Нет, я же знала, естественно, что аборт — это тоже убийство, но абортов я не делала, родила двоих, Лену и Гену, а больше и не беременела, не до того мне было — карьеру строила. Вернее, карьера «строила» меня. Да…

Но вот, хоть и не верю в Бога, а понимала, что врать нельзя, к чему тогда все это мое там стояние со склоненной головой. Сама не убивала, но другим с моего позволения путь был открыт ко многому, в том числе и самому страшному греху, убийству, можно сказать.

Я стояла под этим покрывалом, и руки священника, казалось, жгли мою голову. Я молчу, а он что-то бормочет. И вот, когда он скороговоркой тихо стал слова полупонятные перебирать, я выскочила из-под накидки этой церковной, как ошпаренная. Вспомнила, вспомнила! Он сидел тогда в зале, плакал тихо и тихо бормотал эту самую молитву-скороговорку — он еще тогда мне мой грех, оказывается, отпускал.

Мы встретились еще раз глазами. Только теперь я поняла, что он меня узнал еще в холле. Это же надо, чтоб судьба так свела, чтоб я, да в церковь в кои-то веки зашла, да еще и в его церковь, в его городе!

— Лидия Николаевна, может вам трудно вспоминать? Так не надо, — Таня решила придти на выручку, заметив, как сильно разволновалась старушка.

— Как не надо?! – опять командирским возмущенным тоном, возразила разоткровенничавшаяся соседка, — Я ж сказала — к священнику не пойду, в дом попа не пущу, а выговориться мне некому. Сиди, слушай, не уходи. Я тебе все скажу, ты мне отпустишь мои виновности, грехи эти самые. И я тогда уже спокойно умирать стану. Надоело мне, не могу.

Таня, поняв, что застряла тут надолго, села удобнее на трухлявый диванчик рядом с рассказчицей.

— Я еще девчонкой была, когда приучила себе ставить цели и всегда их добиваться. Так и институт с красным дипломом окончила, так и замуж вышла за такого, о котором можно только мечтать — и по любви, и в достаток попала. Так же и стала не просто судьей, не хорошей судьей, а самой грамотной, самой лучшей.

Первый срыв произошел уже на второй год моей службы. Судили маньяка. Поймали на месте преступления, якобы. Мужик невменяемый, визуально даже понятно, что душевно больной. Тогда в городе серия изнасилований и убийств произошла. Был звонок, сказали, что нужно вот этого пойманного спрятать подальше и на подольше. Я к звонящему — бегом, на прием, ногами топаю, кричу, кулачком — по столу: «Да как вы смеете, мне, судье, подсказки делать такие?! Никаких улик, доказательств, экспертиза нужна медицинская, у следователя нет на него ровным счетом ничего, не он это, искать нужно», и все такое. А мне в ответ: «Работать хотите? Или работать не будем? Больной ваш подходит по всем признакам — в парке стоит на тропинке, хозяйство свое демонстрирует, девочку на скамейке зажимал, домогался. А найдем того, кого уже третий год ищем, освободим. А то и сидит пусть, не сегодня, так завтра и он станет серийным. А вы — женщина умная, талантливая, говорят. Вам надо о будущем думать, о детях своих, о муже. Он же у вас тоже не последний человек в городе. Так что, вы уж выручайте. Давайте, чистить город от мусора вместе».

Дома была истерика. Муж правильно тогда сказал: «Лида, раз уступишь — дальше будешь висеть на ниточках, выполнять беспрекословно. И все, что ни скажут. Думать нечего даже — отказывайся от дела».

Пришла на следующий день, заявление на самоотвод на стол положила, ушла. Еще через день узнаю, что суд отложили, якобы, в связи с моей болезнью. Не стали другого судью назначать, решили приструнить сразу и окончательно меня. К мужу в один день пришла проверка из всех органов, которые только есть в городе. Решили по всем фронтам одновременно прижать.

Дома скандал. Муж требует, чтобы я вообще ушла из этого гадюшника. Все равно, мол, и жаловаться бесполезно, и жизни не дадут. Я — ни в какую. Как это? Зачем же я училась, старалась, зачем душу вкладывала в свою работу? Чтобы вот так, взять все и бросить из-за какого-то маньяка-неманьяка. Да, какая разница, того идиота посадят или не того. И какая разница, где ему дожить свою дерьмовую жизнь, в психушке или за решеткой.

В тот день, когда я все-таки отправилась на этот, якобы, справедливый суд, муж понес заявление на развод. А в тот день, когда моего клиента увозили в наручниках в тюрьму, муж с сыном уезжали в другой город. Мы остались втроем: дочка, я и моя работа.

А дальше все уже шло, как и предсказал муж — время от времени я получала ЦУ по очередному нестандартному делу. Еще до суда мне было известно, что я буду думать, каких свидетелей слушать, какие решения принимать. Я мучилась, не без этого. Пока еще остатки совести, наверное, были. А потом… Я просто поняла, что строить карьеру в нашей стране можно только с завязанными глазами.

— Вы, Лидия Николаевна, взятки, что ли брали? — Татьяна сказала и сама испугалась своего вопроса.

— Ну, это громко сказано. Зачем брать взятки? Хотя и до этого, конечно, доходило не раз. Можно просто иметь все и без пухлых конвертов. Отдыхали с дочкой, много путешествовали, и сыну помогала, пока учился, хотя он весь в папу принципиального — всегда от помощи отказывался и даже обижался. Квартира в центре, дача приличная под носом… Да все было. И как было, так и ушло.

Ленка моя еще школьницей забеременела. Только сделали аборт, опять в загул пошла. Потом попивать стала, институт с горем пополам мы с ней дотянули, а как только диплом получила, вообще пропала куда-то. Съехала с очередным придурком – наркоманом, да так и, можно сказать, пропала девочка моя. За деньгами только приезжала, за грудки трясла, руки распускала. А я с ней и дома шепотом ругалась, чтобы соседи, не дай бог, не услышали. А что слушать — и так все и всё видели. Только что в лицо говорить не смели, боялись.

Однажды, чуть вытолкав ее за дверь, я в сердцах крикнула вслед: «Проститутка»! А она обернулась, зажатая лифтом, и так спокойно и мерзко мне говорит: «Сама ты продажная. Весь город говорит, что Муха (Муха — моя фамилия, ты знаешь) — продажная судья. Как скажут, так и засудит. Не дай Бог, к ней попасться».

С тех пор Лена уже ко мне не приезжала, я о ней ничего не слышала. И вот, спустя десять лет после той нашей встречи, узнала, что она вышла замуж, остепенилась, и все у нее хорошо было, да при родах умерла она, моя девочка. И она, и ребенок.

А я жила. Для кого и чего, уже непонятно было. Просто жила, просто поднялась на самую верхнюю ступеньку в своей карьере судейской, просто входила в подъезд, оглядываясь по сторонам в вечном страхе быть убитой перед дверью квартиры каким-нибудь неверно осужденным и выпущенным на волю.

На пенсию меня провожали торжественно. И торжественно клялись, что уйти на отдых не дадут — без меня, мол, тут все рухнет.

Накануне торжества состоялся суд. Рядовой, ничего особенного, как мне тогда казалось. Дело было состряпано так некрасиво, ситуация такая щекотливая и очевидная в то же время, что даже мне стало противно вдруг. Гаишный начальник из области сбил двух девочек-сестер, стоящих на автобусной остановке. Он был в таком опьянении, что когда попытался выйти из автомобиля, просто не смог. Выглянул, сдал задним ходом назад на дорогу и рванул вперед, покоцав несколько припаркованных машин. Его не остановили, он сам съехал в кювет. Там его и нашли спящим и пьяным вдрызг. Свидетелей было много. Но уже на втором заседании все они в один голос несли какую-то чушь. Погибшие по дороге в больницу девчонки вдруг из стоящих на платформе остановки превратились в перебегающих на красный свет дорогу… В общем, стыд и срам.

Отец малышек, молоденький священник, сидел и тихо плакал, мать из суда увели под руки — случился сердечный приступ.

И вот в церкви тогда, стоя на едва не случившейся со мной исповеди, я вспомнила, как этот батюшка говорил в полголоса какую-то молитву, пока я зачитывала приговор — штраф фактическому убийце его дочерей в размере пятидесяти минимальных зарплат. Тогда меня его молитва раздражала так, что хотелось бросить приговор и выскочить из зала заседаний, я ни разу не подняла на него глаза, чувствовала, как он пристально сквозь слезы смотрит в мои.

Теперь, в церкви, я испугалась. И когда оказалась уже на улице, вдохнула свежий воздух так, словно я – рыба, до этого момента все свои годы жизни провалявшаяся на сухом берегу. И подумала я тогда против своей воли, что встреча эта дана неспроста, и пришла она свыше, оттуда, от него, Бога. И еще в тот момент подумалось мне, что он, Бог, все-таки, есть. Не дядька с бородой на облаке, конечно, но он точно есть где-то: в воздухе, в траве, в словах, в руках этого священника и даже во мне самой, хочу я это признавать или нет.

Потом, на некоторое время я про эти мысли свои забыла, но наступил момент, когда опять подумалось о непростых и случайных, якобы, встречах в жизни. Но тогда, во второй раз, я уже отчаялась так, что поняла – нет его, Бога. А если есть, то он слишком жесток ко мне.

А сейчас вот думаю — нет, не жесток, скорее, справедлив, и просто пришло время собирать камни. И, не знаю теперь, есть ли он и каков.

Но, знаешь, Таня, что-то подсказывает мне, что скоро я это узнаю. И будет у нас с ним встреча, и разговор будет не из простых. И простит ли он меня, не знаю. А высказаться мне нужно, и ты послушай меня, милая. Через тебя свою исповедь передам, больше мне не на кого положиться, ты одна ко мне тут добра. И то только потому, что меня совсем, вижу, не знаешь. Бабка старая я для тебя, не больше. А вот почтальонша пенсию приносила и не удержалась, спросила, не та ли я судья Муха знаменитая. А вышла и соседке говорит громко, чтоб и я услышала: «Ну, Михална, я ж тебе говорила — она это, продажная. Ишь, Он все видит, вот и досажалась — помирать и то за сто верст приехала, в глухомань, чтоб раньше сроку не нашли, да не грохнули».

Ты, Таня, как помру, схорони меня сразу, скажи председателю, чтоб помог, денег ему дали на похороны. Три дня не держите, нельзя. Соседка с почтальоншей тогда долго стояли, да все вспоминали, как грешные сильно умирали. Запах от них, говорили, зловонный идет, смрад. Хоронить надо быстро. Ты уж сделай, чтоб быстро, ладно? Да и поминать-то меня некому — уж много лет не общаюсь ни с кем из родных своих.

— Лидия Николаевна, да ладно вам, поживете еще, вы не такая уж старая. У меня мама…

— Ты хочешь сказать, что не старая, а выгляжу Бабой Ягой древней? Да, старой я стала за один, можно сказать, день, — судья перебирала костлявыми пальцами какие-то фотографии, не глядя на них. Так же, не глядя, подала одну Татьяне, — вот, смотри, какая я была.

На фото молодая красавица с улыбкой, слегка лукавой, но искренней и веселой, смотрела куда-то вдаль, обхватив ствол тонкой березки.

— А теперь вот эту посмотри. Изменилось ли что?

Красивая, в том же платье, рука мужа обхватывает талию улыбающейся задумчиво и как-то искусственно, жены.

— Это я же, но уже другая, уже сломанная. А фотографию делали тем же летом, только уже после того, как я… Другая я уже здесь, видишь?

Да, Татьяна подумала, что глаза у человека все-таки — самое главное. С фотоснимка смотрел совершенно другой человек.

— А вы почему говорите, Лидия Николаевна, что состарились за один день? Образно? – сама не поняла, почему спросила, Татьяна.

— Почему ж образно? Ты «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайлда читала, надеюсь? Помнишь, как там портрет старел?

Ну-у-у-у… — улыбнулась Татьяна, — там же чертовщина, фантастика, вы-то…

Да ты погоди перебивать, Таня. Слушай. Я же тебе сказала, что была вторая случайная, как может показаться, встреча… Я тебе расскажу, ты поверишь.

В тот день, когда было торжество по поводу моих проводов на пенсию, это было. Нет, работать я оставалась, но юбилей отмечать нужно было, не отвертеться. Ресторан для меня мэрия заказала, все, естественно, оплатили, подарки готовили, шушукались целый месяц. Мне нужно было только наряд заказать, да прическу сделать и придти в ресторан в центре города.

Моя мастерица в салоне так сильно старалась, что с головой было закончено раньше намного, чем предполагалось. Машину я уже отпустила, сидеть в салоне не хотелось, а гулять по городу в длинном торжественном платье и с прической невесты на голове, да еще в гордом одиночестве, не хотелось. Я тогда подумала, что на людей смотреть могу только там, за столом на подиуме в зале суда. А гулять одной не приходилось уж сколько лет. Да и опасно.

Я перешла через дорогу к ресторану, но заходить было рано, до торжества еще почти час. Поэтому зашла в соседнее здание, Дворец искусств. Проходила выставка картин, о чем оповещала афиша на весь фасад — «Живопись 15-го века». Идти по залам я не собиралась, просто стала прохаживаться по полупустому холлу. Но пожилой охранник, узнавший меня, подошел, поздравил, догадавшись, что я не просто так расфуфырилась, и мягко взяв под локоток, настойчиво пригласил пройти в зал.

— Если есть время, Лидия Николаевна, не пожалеете, проходите, проходите. Как раз сейчас и людей немного, и очень хороший экскурсовод, заслушаетесь, — улыбался он, желая угодить.

Когда я вошла в зал, где негромко рассказывали о художниках, имена которых мне вовсе ни о чем не говорили, все обернулись как раз к очередной картине, к которой подошла уже и я. Наверное, я в центре зала в своем красном платье смотрелась примерно, как Джулия ламберт в сцене мести молодой актрисе. Вызывающе и не в тему, думала я тогда.

Но уже в следующий момент поняла, что как раз в тему, да еще как! Нарочно не придумаешь такой ситуации. Сначала я даже не поняла, почему все слушают гида, а смотрят на меня не меньше, чем на ту картину, о которой он рассказывает. Но тут и я уже услышала и замерла в растерянности от его слов: «Картина «Сдирание кожи с продажного судьи» (другое название «Суд Камбиса») написана художником Герардом Давидом в 1460 году специально для зала ратуши г.Брюгге, в котором проводились судебные заседания. Она основана на отрывке из Истории Геродота. За то, что этот Сисамн, подкупленный деньгами, вынес несправедливый приговор, царь Камбис велел его казнить и содрать кожу. Кожу эту царь приказал выдубить, нарезать из нее ремней и затем обтянуть ими судейское кресло, на котором тот восседал в суде. Обтянув кресло такими ремнями, Камбис назначил судьей вместо Сисамна, которого казнил и велел затем содрать кожу, его сына, повелев ему помнить, на каком кресле восседая, он судит. Картина помогала судьям помнить о том, что судить надо справедливо».

— Если бы царь Камбис смог взглянуть из загробного мира на работу судей в нашем городском суде, то он бы приказал установить там не одно подобное кресло, — кто-то из группы подытожил и без того суровый рассказ. — Возможно, хотя бы на том свете с них сдерут шкуру за все сотворенные беззакония.

Я очнулась от того, что мне в лицо брызгали холодную воду.

— Мы вызвали «скорую», Лидия Николаевна. Потерпите. Вам плохо? У вас сердце? — хлопотал надо мной тот охранник старик. В зале больше не было никого, — Держитесь, голубушка, переутомились, видно, с этой чертовой работой.

Я встала и, от растерянности или по какой-то другой причине, не поблагодарив его, поспешила уйти.

— Ах, вот и наша виновница торжества! — распахнул тяжелые стеклянные двери ресторана швейцар, — Милости просим, все уже в ожидании, Лидия Николаевна!

Я переступила порог, а швейцар за моей спиной изменившимся строгим голосом кого-то пинал: «Нельзя! Я же сказал, у нас спецобслуживание. Уже говорил же, все, все, простите, я закрываю».

— А что у них там? — кто-то желал больше информации.

— Эта празднует что-то, кого-то серьезного, видно, упекла в этот раз. Сука продажная!

Дверь на этих словах с грохотом захлопнулась, а мне показалось, что крышка погреба или гроба надо мной подвела черту всей моей жизни.

Я ушла, не распрощавшись после первой же перемены блюд. Больше там находиться и слушать эту херню не могла. Мне, кстати, даже никто не перезвонил, меня не искали, словно этим хотели поставить жирную точку на моем судействе.

Всю ночь не спала, несколько раз набирала телефон сына. Но потом вдруг вспомнила, что он уже давно живет где-то в Чехии, что ли. Геннадий шел по моим стопам. То есть, нет, наоборот, скорее, он мой след заметал, стирал его. Он стал известным правозащитником, и объектом его борьбы стали такие, как я, судьи и их патроны. Я слышала, он помогал выигрывать процессы над политическими заключенными, один за другим. Он не менял фамилии Муха, что тоже в последние годы вредило мне сильно. Так же, как теперь ему вредило всякое отождествление со мной.

Я отправляла за решетку неугодных (у нас их не принято называть политическими), он помогал им оттуда выходить. Мы никогда больше не встречались, но, хотели этого или нет, а стали открытыми врагами друг другу. Я закрывала глаза (мне уже некуда было деваться) на эти закрытые суды, которым бы надо быть самыми открытыми, на отсутствие доказательств, на естественно презрительные взгляды сидящих на скамье подсудимых, людей, умных и все понимающих. И я, совершенно в здравом уме, называла необоснованно большие сроки за преступления, которых эти люди не совершали.

Я думала, что та ночь была самой страшной в моей жизни. Но ошибалась. До сих пор по ночам с открытыми глазами смотрю один и тот же сон, меняются только персонажи. Как будто я, старая и немощная, стою на высоком крыльце. За мной – черное небо. А по лестнице мимо меня туда, в темную пустоту, идут мои осужденные. И каждый, поравнявшись со мной говорит то, что тогда, на суде, говорил в своем последнем слове. Вот так идут, а я говорю им одно и то же: «Подсудимый, вам предоставляется последнее слово». И они говорят, говорят… И последним всегда идет мой бывший сокурсник Яшка, ему дали тогда пять лет за организацию оппозиционного митинга, а он в тюрьме умер, инфаркт случился. И он говорит: «Эх, Лидия вы наша Николаевна. Лучше бы вы проституткой стали в молодости, как Лена ваша. Телом торговать не так грешно, как душой. Будьте вы прокляты, дорогая. Простите».

И он мне во сне всегда ручку целует, а тот священник стоит в сторонке с маленькими дочками и говорит тихо и очень сочувственно: «Аминь». А я, как будто, после этого уменьшаюсь, уменьшаюсь в размерах, таю, таю, и… просыпаюсь, избитая, замученная, полуживая. Бал сатаны, только страшнее.

Татьяна едва сдерживала себя, чтобы не расплакаться. Ей хотелось остановить старуху скорее, но та говорила хоть и размеренно, медленно, но паузы, удобной, чтобы остановить этот жуткий монолог, никак не получалось.

— А, кстати, Татьяна… Вот про Уайлда я вспомнила и не договорила. Про Дориана Грея. Это было так страшно и так непохоже на правду… Я в ту ночь, вернувшись из ресторана, налила себе водки и выпила залпом стакан. Как мужик, как будто и не впервой мне. Хотелось скорей забыться, умереть, лечь и не проснуться завтра. Но, промучившись и наплакавшись до сухих опухших глаз, забылась я только под утро.

Разбудил звонок в дверь. Открывать не хотелось, но в глазок увидела свою секретаршу Вету с девчонкой из архива и решила пустить — они все равно не ушли бы — рядом с ними на лестничной площадке стояли коробки, свертки, в руках они еле держали целые веники цветов. Привезли оставленные мной вчера подарки, поняла я и, запахнув халат, нехотя открыла.

Они взглянули на меня и тут же как-то ошарашено опустили глаза. Внесли все подаренное барахло в квартиру, извинились как-то быстро, и уже через секунду я услышала, как за ними громко закрылись двери лифта. Я взяла сигарету и вышла на лоджию, переступив нераспечатанные подарки.

— Вета, я так испугалась! Что это с ней?! Ужас! Я просто ее не узнала! — даже не стараясь говорить тихо, взвыла, проходя под моей лоджией эта новенькая, из архива.

Они сели в ожидавшую их на парковке машину, а я вернулась в комнату. Наверное, я сильно заплаканная, опухшая, думала я, подходя к зеркалу в прихожей. И когда щелкнула светильником и увидела свое лицо, сама испугалась так, что упала на подкосившихся резко ногах. Тогда впервые я узнала, в какой половине груди живет мое сердце.

Я долго разглядывала себя и не могла понять — это была не я. Той, что смотрела на меня измученным взглядом из зеркала, было лет на десять-пятнадцать больше: морщинки вокруг глаз превратились в уверенные следы когтей, глубокие борозды; лицо не имело цвета, это скорее был карандашный набросок того, чем я любовалась еще вчера в салоне красоты; через лоб к носу и до самой его горбинки посередине шла грунтовая, побитая непогодой, дорога морщин и морщинок; серые глаза стали похожими на глаза дешевой пластмассовой немигающей старой куклы. Зеркало я не била. Я взяла махровое полотенце из ванной и просто завесила свое отражение. Потом вспомнила, что делают так, когда в доме покойник. Но снимать не стала, решив, что это так и есть. Этой ночью я умерла. Я уже – не я, другая.

С того дня на работу больше не вышла. Никто и не звал. Когда совсем нечего было есть, выходила в магазин, строго минут за десять до его закрытия, чтобы встретить как можно меньше соседей.

И… да, чаще всего покупала я теперь спиртное.

Однажды, когда вернулась из магазина, увидела, что дверь приоткрыта. Я молча обошла квартиру, перешагивая через разбросанные вещи, села перед выключенным телевизором и открыла бутылку водки. Ну, да, ограбили и меня. И что? Унесли, Таня, все. Все-все: и одежду, и сейфик с блестяшками и деньгами, и даже обувь, все тряпки из всех шкафов. Оставили мне только телевизор и музыкальный центр, чтобы, наверное, не скучала сильно.

Никого не вызывала, ни милицию (смешно, да?), ни «скорую» — у меня опять случился сильный какой-то приступ. Что толку? Зачем? Не мое это, поняла. Как пришло, так пусть и уходит.

А потом… Сама знаешь, что потом. Я, кстати, помню, как подписывала тот убийственный договор. Я не была в тот день сильно пьяной. Я просто не хотела ничего читать, а слушать пришедших «благодетелей» не хотелось еще больше. Просто лень была и смертельная апатия. Я полностью отдалась в руки судьбе.

Ну, вот, а теперь я здесь. Такое дело, Татьяна. Нормальное. Естественное, сама понимаешь. Иди уже, иди. Ты ж – не священник, а я все сказала. Надо было мне, прости уж.

Лидия Николаевна с трудом подняла свое дряхлое, как старая марля, тело, подошла с двери и открыла ее, впустив морозный воздух: «Иди уже, Таня. Похороните меня, не кидайте тут мумию».

***

Татьяне от всего услышанного и самой долго не спалось в эту ночь. Снился какой-то кошмар. Будто муха, жирная зеленая муха, сидит на свежесплетенной огромной паутине. Она уже парализована и не старается даже выпутаться и улететь. Сидит, покорно дожидаясь своей кончины. И все усыхает, усыхает, бледнеет, превращаясь в маленькую серую мумию. А глаза у мухи ее, старухины. Печальные и какие-то мертвые. «Черте что», — с этими словами Татьяна проснулась и пошла заваривать чай.

В домике соседки-судьи горел свет, а из печи дыма видно не было. Татьяна вспомнила, что уходя вчера от Лидии Николаевны, забыла подбросить дров в печь. Но идти среди ночи не отважилась, решила пораньше утром заглянуть. Ноги не шли.

Уже стало светать, когда на подоконник прилетела синичка. Татьяна махнула рукой, чтобы прогнать странную гостью, но та, против обыкновения, даже не шелохнулась. Так и сидела, глядя не по-птичьи на девушку за разрисованным морозом стеклом.

— Умерла, — вслух сказала Татьяна, но так и продолжала сидеть за остывшей чашкой чая, дожидаясь рассвета.

— Иди к председателю, проси, чтоб все организовал прям сёдня. Слышь, запах уже какой зловонный пошел, я ж тебе говорила, — взяла инициативу по организации похорон соседка Михална, — Такие сильно зловонют, когда умирают — вылазит душа грешная через кожу, мается. Всегда таких людей сразу хоронить надо, как помрут. Глянь, зима, мороз, и в хате-то холод какой за ночь стал, а раскладывается на глазах эта Муха, прости ее, Господи. Погубила себя, погубила. Платить –то приходится всем. Ой, не приведи, Господи, смерть такую…

— И жизнь такую, — добавила шепотом Таня и пошла в контору за помощью, — Быстро-небыстро, а похоронить надо, как полагается. Человек, все-таки. Какой-никакой, — бубнила под нос Таня, проваливаясь в глубокий снег нечищеной еще после метели деревенской улицы.

©vesnyanka2007 Наталья Корнилова

Источник: www.yaplakal.com/

Портал БАШНЯ. Копирование, Перепечатка возможна при указании активной ссылки на данную страницу.