1027

代80

80一代是专门要知道,我们这一代人出生在最atstoynoe时间,这只能被发明。加加林的飞行进入太空,我们proyulili,近期备受瞩目的事件 - 这是奥运会于1980年,其中,出于显而易见的原因,我们还没有看到太多

。

赛季结束了停滞,总体丰度表上是不存在,伏特加再次允许出售所有家长香甜的酒。许多酒 - 你很难找到一个家庭,其中有喝,喊buhih。单身母亲已经通过一个,尽管党和政府组织的残暴的谴责离婚。我是从一个军人家庭,它除了是不断豪饮,和全国各地甚至是永久性的住房。移民从南萨哈林斯克到乌拉尔,然后在乌克兰,是一种常见的正常营业。正因为如此,但是,我们经常转战“放学后去!”试图以确定其在类层次结构的地方,但很容易在学校收敛了所有的习惯,了解的人一看,是与生俱来的在我们这一代100%。

正因为如此,我们是如此razbrosany-我们是上辈子是谁写的普通信件文件,其中详细阐述了所有的部分(通常这一切开始,“我们有一个好天气”),它持续了两三个星期。

哦对了,学校......从小,我们被驱赶共产主义和列宁的伟大理想光在地球的所有人民。坑上校服,蓝色夹克,十月党图标荣幸。是的,如果都有制服。有人肯定想站出来,是不同的,例如,使得夹子和心灵装饰自己的外套,但它无情地他妈的老师。那么这个红色领带,应该始终被熨平,并与颈部明显的正方形,它vskidyvaniem纪念他的手,他的额头上的先驱,它是在1日和9日的古迹再用卫士,当有必要站在他的手举起,直到她开始奸诈哆嗦。

我们没有随着3G平板电脑,我们没有愤怒的小鸟和vkontaktika。但是,我们不觉得无聊。在课做的时候是绝对尼赫鲁,我们打了点,描述了整个笔记本电脑,从中我们那么做赛车,饼干和水弹,我们在tanchiki拍摄的笔被打,当然在海战中的 - 有时在上课的时候搬走matematichka听到耳语“...... B4。 - ....杀!»。

放学后,我们徘徊了一个永久的建设项目,未开发打哈欠黑色的窗户上可怕的楼梯没有扶手,过去的电梯井发现了水井,打哥萨克劫匪。而我们谁都没有手机,特别是与全球定位系统跟踪。

我们偷了一把刀从厨房到raschertit圈,玩刀。如果有人站出来的球,然后立即听到了“谁在广场上,谁是200?”的呼喊声。

我们拍摄用硬质合金罐而先前被剪掉的文章中,我们做了导弹和硝酸盐的炸弹。有时候,这是非常危险的,并从炸弹爆炸的玻璃碎片飞到权在我们头顶上生硬,但它不是那么可怕的建筑物拍摄发火灾。

当它是相当枯燥的,羞于承认,但我连打了rezinochki女孩院子,很有趣,也因为在第五层做Zhabko是相当困难的,但我是这么陡,这是很少听到“阶层! “。

我们没有足够的手风琴药物今天,它存在于每一个药店。银行和电泳是一个严重的感冒轻狂没有一种万能药曾经治疗。相反,超dyshashih看不见的补丁,我们不得不在伤口上再加上车前草,而不是ultravitov pikovitov唾液,我们有一个黄色小球泡-vitaminok谁总是vyzhiralsya尽快糖果并不总是一切正常,并在此之后,飞机umatnaya呈桔红色。对于hematogen视为美味佳肴。看牙医是一个真正的折磨,因为没有止痛药不竖起。而在牙科学校,他被要求,在此之后,牙齿总是涂抹一些讨厌棕色的垃圾从合并的牙齿。

我们别无选择亿四位流行和所有prikolyashek。我们喝了从桶酿造在街上与瓶酸奶具有广泛的脖子,龙蒿,匹诺曹和苏打水从家里虹吸糖浆。

我们一直相互开放,午餐和晚餐,谁得到了在一定的时间点之一。父母没有其他孩子。我们都一样。每个人都用水晶柜,上面放着列宁半身像,旁边的空箱从下甜食。我们都度过了一个伟大的书架与宪法和国会党协议的许多变化。如果你有一台电视,除了菲利Stepashko和Karkusha,看着它没有任何意义,直到Tonis和西蒙。而且他肯定布满了鲜花地毯,当然还有不断嗡嗡的稳定器下方。他们都有同样的树,在他们同样的棉花祖父霜冻。

是的,有一个人比所有幸运!他是一个谁拥有“杰斯纳”,“小鹰”或“礼炮”到一个队列骑它。有一说,除了塑料迷宫一个金属球,海战与电子技术,“好,等一下,”也和“快乐厨师”的“海洋的秘密”。有一说是在炼乳冰箱三升罐,但长椅上在入口附近是不是归结到谁是我父亲的车冷却器或多个移动谈在晚上。相反,我们所讨论的忍者变色情卡片,讨论如何冷静投掷星星,可以会飞,是因为香港基尔加丹董,当然施瓦茨,以及如何伟大的是空手道,并全部砍掉像成龙和李小龙。

我们没有达菲,Kronwerk或aymaks-大家都看着自然视频沙龙是花了卢布用于在电视机上观看在传统的录像机。和纠纷都这么热,有时物化在真正的战斗。但是,你知道 - 他们没有那个残暴。我们战斗,直到第一血液或谁投降第一。就像踢在肚子或头躺在这样的卑鄙,我还没有见过甚至一度,从来没有。

有安慰。他们不是最酷的着色器和3D效果,他们没有一个巨大的重新建立和平和成功的虚假概念,它是超级马里奥,tanchiki和冰klimber。这是很简单,很原始,但是,尽管如此,它superovo - 幻想完成所有的建设缺少。尤其是当有像魂斗罗这样的杰作。我设法通过他没有生命损失,只要他拿了第S.

我们没有RSS订阅谷歌阅读器。我们读到的末端,其中总是umatnaya荒诞的故事和一些明确的人生黑客杂志Krokodil酒店“青年技术” - 其中一半是因为政治背景下,我们没有意识到的动画片,当然Murzilka和女孩的意思梦想随着布尔达MODEN 。

然后......

然后,我们不得不长大了非常尖锐。折叠整个时代。昨天是有价值的 - 今天的事实是一分钱都不值。我们的父母已经开始将工资的优惠券,买的粮票,而事实上,昨天是一个大国,破灭了。

我们没有足够的生活经验,了解正在发生的事情,我们在努力适应自己。我们听说过公投,关于政变,对解体,但不明白它是如何是好还是坏。

突然间,以纪念成了土匪。他们变得非常多。到了晚上,他回家的路上,他停下来惊喜关于罚款问题。报告开始蜂拥而上有关抢劫杀人的消息。生活已成为非常可怕的。

Antipropoganda酗酒已经过去,现在是好的,与屏幕流动广告伏特加拉斯普京(“如果你打开瓶子,我就眨眨眼!”),香烟LM,激光与国通“冷静!”丰满吸烟已经成为,甚至小学生,和远离毕业班。

家长们都面临着问题,一个巨大的土块,有一些公司陷入MMM,阿尔比-Diplomat和乌克兰楼色楞格河,是单独EkspressAgro,很多失去了工作,他们的储蓄,对我们,因为它是慢慢地忘记了,我们留给他们自己的设备。

我们正在追捕Zuko和UPI,女孩以为幸福喝香槟酒华伦天奴并梦想成为妓女,和孩子们就开始扑腾,像土耳其阿尔坎或柠檬酸堆栈,吃gidrokolbasoy,然后去当地舞厅和安排墙到墙,该地区的区域。<溴/>

一切都天翻地覆。如果说之前服兵役是光荣的,现供职golimy PTUshnik承认,没有钱otmazatsya。 Bandyugan,暴徒和盗贼被人们成为受人尊敬,共产党就开始鄙视列宁的崇拜被驱散。兄弟国家已经变成陌生人。坏蛋现在是同性恋,并展示在电视上与正常人一样,他们不仅是发挥在国家电视台上,如鲍里斯·莫伊谢耶夫甚至接到了人民艺术家。

生活本身是非常可怕的,人们试图加入的鹅群。这是一个很大的社会群体 - 说唱,金属,骑自行车的人,摇滚乐

伟大的卫国战争的漏洞开始,并出现了tusknut纳粹,这是我们不明白,永远不会明白,因为我们是最后一代赶上了伟大的卫国战争的活的退伍军人,并了解它的第一人。

但是,我们设法生存。我们管理的发展。他们去上大学,不是因为我想成为那些人,我学的,而是因为它是必要的,或者它只是发生了。大多数塑像高只是因为他们可以得到一个不错的地方,能找到一份工作。我们没有因年龄保鲜工会,我们谁都绕在波兰出埃及记崩溃后无法正常工作的业务,没开在滚筒上,而非出售小工厂或企业的角度,这一切都来自于上世纪70年代。

但是,世界已经开始趋于平稳。折扣取代格里夫纳。我通过另一场危机。高等教育的价值下跌的一天。圆上不需要地壳和勤劳智慧的人民。而且有三个文凭,但愚蠢的白痴,你可能会失去在面试中有一个良好的工作丢失,没有较高的普通小伙子,但其中有大脑。突然,信息是值得的钱。这些大脑成为程序员创建新的在线业务或任何专业品质的钢铁企业。我们这一代不要求特殊待遇,只是因为他们是“通讯故障员工提供一个广阔的前景。”这是因为他知道 - 是必要的漫长而艰难的工作取得成功。因此,他们很看重在所有领域。

我们是谁看了最大的突破性技术。我们已经看到卷轴移动与繁荣盒磁带,然后CD,然后只需一台电脑和互联网。而从对方百倍复制的录像带,我们没有在网上找到两个对接最喜欢的赛道和下载(或购买)了,他不得不寻找一个最喜欢的赛道倒带。当录音机爆发速度快,正常的扭曲六角手柄。

那我们观看的影片,变成了一个影像光盘,然后在DVD和蓝光。

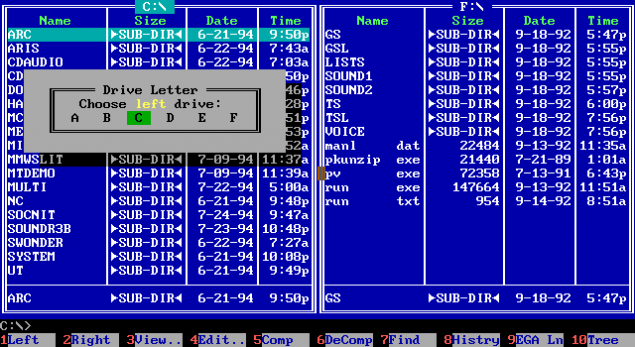

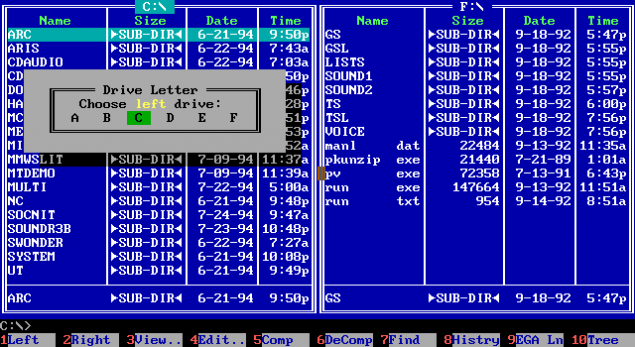

我们是谁看到了打孔卡和5寸软盘的人。我们是谁知道是什么Sabotera装载从磁带和那些谁把DOOM与trehdyuymovki。我们是谁的工作计算机上使用200兆的螺丝和8 MB的人。 RAM,并在是在sistemnike涡轮增压按钮。我们是谁发现了DOS和诺顿指挥官和著名的达芬奇的人。

那我们是第一代互联网的,记住这Odigo,这就是为什么我们不从事srach和大师,因为我们都是从菲多的时间,第一次聊天传递,如车,鸬鹚,另一个网景和Opera 5.0 。

我们保留了惊讶的能力。我们已经看到和使用的第一个移动电话(和之后的寻呼机,你不知道最有可能的),其中有两行和通信的一个可怕的代价,所以我们惊呼,“哇哦,列车拥有Wifi!»,而不是“我不从无线明白为什么这样一个蹩脚的高速列车?!»。

你有没有看到多么接近的游戏厅,这是举行了超过三分之一的著名战役庸医或CA的,只是因为移动互联网的成本和速度是一对夫妇啤酒的一个月,他们不想要的。

这一点,我们挂在社会领域,后发现的第一个美容学校变得沉闷和丑陋,以及最酷的家伙在课堂上,谁都很害怕,而不是总理成为一名出租车司机,认识到社交网络不回,反之亦然 - 窃取我们的记忆

。

痛苦震荡后,转移模式和价值观,我们不害怕失去工作,并轻松地发送日......罗任老板我们谁要求的指令钝执行。

亚洲人,有一个可怕的诅咒 - “愿你生活在一个有趣的时代»

!

我们是迷茫的一代变化最可怕的时代。即建什么,一事无成的产生,但没有被破坏。我们没有投票支持联盟的瓦解,他们要么是政变,没有选择的第一任总统。已经取代两个完全不同的国家的产生都在同一个区域。

我们 - 有什么可担心的产生。这被认为是可耻的产生有失误,尽管“呃,我们听不见ekzaminah。”在一代人仍然相信友谊,在路上,当看到紧急团伙在其停止,是不是在找哪里抢快。八十年代的代...

--img14--

资料来源:alexeev.com.ua

。

赛季结束了停滞,总体丰度表上是不存在,伏特加再次允许出售所有家长香甜的酒。许多酒 - 你很难找到一个家庭,其中有喝,喊buhih。单身母亲已经通过一个,尽管党和政府组织的残暴的谴责离婚。我是从一个军人家庭,它除了是不断豪饮,和全国各地甚至是永久性的住房。移民从南萨哈林斯克到乌拉尔,然后在乌克兰,是一种常见的正常营业。正因为如此,但是,我们经常转战“放学后去!”试图以确定其在类层次结构的地方,但很容易在学校收敛了所有的习惯,了解的人一看,是与生俱来的在我们这一代100%。

正因为如此,我们是如此razbrosany-我们是上辈子是谁写的普通信件文件,其中详细阐述了所有的部分(通常这一切开始,“我们有一个好天气”),它持续了两三个星期。

哦对了,学校......从小,我们被驱赶共产主义和列宁的伟大理想光在地球的所有人民。坑上校服,蓝色夹克,十月党图标荣幸。是的,如果都有制服。有人肯定想站出来,是不同的,例如,使得夹子和心灵装饰自己的外套,但它无情地他妈的老师。那么这个红色领带,应该始终被熨平,并与颈部明显的正方形,它vskidyvaniem纪念他的手,他的额头上的先驱,它是在1日和9日的古迹再用卫士,当有必要站在他的手举起,直到她开始奸诈哆嗦。

我们没有随着3G平板电脑,我们没有愤怒的小鸟和vkontaktika。但是,我们不觉得无聊。在课做的时候是绝对尼赫鲁,我们打了点,描述了整个笔记本电脑,从中我们那么做赛车,饼干和水弹,我们在tanchiki拍摄的笔被打,当然在海战中的 - 有时在上课的时候搬走matematichka听到耳语“...... B4。 - ....杀!»。

放学后,我们徘徊了一个永久的建设项目,未开发打哈欠黑色的窗户上可怕的楼梯没有扶手,过去的电梯井发现了水井,打哥萨克劫匪。而我们谁都没有手机,特别是与全球定位系统跟踪。

我们偷了一把刀从厨房到raschertit圈,玩刀。如果有人站出来的球,然后立即听到了“谁在广场上,谁是200?”的呼喊声。

我们拍摄用硬质合金罐而先前被剪掉的文章中,我们做了导弹和硝酸盐的炸弹。有时候,这是非常危险的,并从炸弹爆炸的玻璃碎片飞到权在我们头顶上生硬,但它不是那么可怕的建筑物拍摄发火灾。

当它是相当枯燥的,羞于承认,但我连打了rezinochki女孩院子,很有趣,也因为在第五层做Zhabko是相当困难的,但我是这么陡,这是很少听到“阶层! “。

我们没有足够的手风琴药物今天,它存在于每一个药店。银行和电泳是一个严重的感冒轻狂没有一种万能药曾经治疗。相反,超dyshashih看不见的补丁,我们不得不在伤口上再加上车前草,而不是ultravitov pikovitov唾液,我们有一个黄色小球泡-vitaminok谁总是vyzhiralsya尽快糖果并不总是一切正常,并在此之后,飞机umatnaya呈桔红色。对于hematogen视为美味佳肴。看牙医是一个真正的折磨,因为没有止痛药不竖起。而在牙科学校,他被要求,在此之后,牙齿总是涂抹一些讨厌棕色的垃圾从合并的牙齿。

我们别无选择亿四位流行和所有prikolyashek。我们喝了从桶酿造在街上与瓶酸奶具有广泛的脖子,龙蒿,匹诺曹和苏打水从家里虹吸糖浆。

我们一直相互开放,午餐和晚餐,谁得到了在一定的时间点之一。父母没有其他孩子。我们都一样。每个人都用水晶柜,上面放着列宁半身像,旁边的空箱从下甜食。我们都度过了一个伟大的书架与宪法和国会党协议的许多变化。如果你有一台电视,除了菲利Stepashko和Karkusha,看着它没有任何意义,直到Tonis和西蒙。而且他肯定布满了鲜花地毯,当然还有不断嗡嗡的稳定器下方。他们都有同样的树,在他们同样的棉花祖父霜冻。

是的,有一个人比所有幸运!他是一个谁拥有“杰斯纳”,“小鹰”或“礼炮”到一个队列骑它。有一说,除了塑料迷宫一个金属球,海战与电子技术,“好,等一下,”也和“快乐厨师”的“海洋的秘密”。有一说是在炼乳冰箱三升罐,但长椅上在入口附近是不是归结到谁是我父亲的车冷却器或多个移动谈在晚上。相反,我们所讨论的忍者变色情卡片,讨论如何冷静投掷星星,可以会飞,是因为香港基尔加丹董,当然施瓦茨,以及如何伟大的是空手道,并全部砍掉像成龙和李小龙。

我们没有达菲,Kronwerk或aymaks-大家都看着自然视频沙龙是花了卢布用于在电视机上观看在传统的录像机。和纠纷都这么热,有时物化在真正的战斗。但是,你知道 - 他们没有那个残暴。我们战斗,直到第一血液或谁投降第一。就像踢在肚子或头躺在这样的卑鄙,我还没有见过甚至一度,从来没有。

有安慰。他们不是最酷的着色器和3D效果,他们没有一个巨大的重新建立和平和成功的虚假概念,它是超级马里奥,tanchiki和冰klimber。这是很简单,很原始,但是,尽管如此,它superovo - 幻想完成所有的建设缺少。尤其是当有像魂斗罗这样的杰作。我设法通过他没有生命损失,只要他拿了第S.

我们没有RSS订阅谷歌阅读器。我们读到的末端,其中总是umatnaya荒诞的故事和一些明确的人生黑客杂志Krokodil酒店“青年技术” - 其中一半是因为政治背景下,我们没有意识到的动画片,当然Murzilka和女孩的意思梦想随着布尔达MODEN 。

然后......

然后,我们不得不长大了非常尖锐。折叠整个时代。昨天是有价值的 - 今天的事实是一分钱都不值。我们的父母已经开始将工资的优惠券,买的粮票,而事实上,昨天是一个大国,破灭了。

我们没有足够的生活经验,了解正在发生的事情,我们在努力适应自己。我们听说过公投,关于政变,对解体,但不明白它是如何是好还是坏。

突然间,以纪念成了土匪。他们变得非常多。到了晚上,他回家的路上,他停下来惊喜关于罚款问题。报告开始蜂拥而上有关抢劫杀人的消息。生活已成为非常可怕的。

Antipropoganda酗酒已经过去,现在是好的,与屏幕流动广告伏特加拉斯普京(“如果你打开瓶子,我就眨眨眼!”),香烟LM,激光与国通“冷静!”丰满吸烟已经成为,甚至小学生,和远离毕业班。

家长们都面临着问题,一个巨大的土块,有一些公司陷入MMM,阿尔比-Diplomat和乌克兰楼色楞格河,是单独EkspressAgro,很多失去了工作,他们的储蓄,对我们,因为它是慢慢地忘记了,我们留给他们自己的设备。

我们正在追捕Zuko和UPI,女孩以为幸福喝香槟酒华伦天奴并梦想成为妓女,和孩子们就开始扑腾,像土耳其阿尔坎或柠檬酸堆栈,吃gidrokolbasoy,然后去当地舞厅和安排墙到墙,该地区的区域。<溴/>

一切都天翻地覆。如果说之前服兵役是光荣的,现供职golimy PTUshnik承认,没有钱otmazatsya。 Bandyugan,暴徒和盗贼被人们成为受人尊敬,共产党就开始鄙视列宁的崇拜被驱散。兄弟国家已经变成陌生人。坏蛋现在是同性恋,并展示在电视上与正常人一样,他们不仅是发挥在国家电视台上,如鲍里斯·莫伊谢耶夫甚至接到了人民艺术家。

生活本身是非常可怕的,人们试图加入的鹅群。这是一个很大的社会群体 - 说唱,金属,骑自行车的人,摇滚乐

伟大的卫国战争的漏洞开始,并出现了tusknut纳粹,这是我们不明白,永远不会明白,因为我们是最后一代赶上了伟大的卫国战争的活的退伍军人,并了解它的第一人。

但是,我们设法生存。我们管理的发展。他们去上大学,不是因为我想成为那些人,我学的,而是因为它是必要的,或者它只是发生了。大多数塑像高只是因为他们可以得到一个不错的地方,能找到一份工作。我们没有因年龄保鲜工会,我们谁都绕在波兰出埃及记崩溃后无法正常工作的业务,没开在滚筒上,而非出售小工厂或企业的角度,这一切都来自于上世纪70年代。

但是,世界已经开始趋于平稳。折扣取代格里夫纳。我通过另一场危机。高等教育的价值下跌的一天。圆上不需要地壳和勤劳智慧的人民。而且有三个文凭,但愚蠢的白痴,你可能会失去在面试中有一个良好的工作丢失,没有较高的普通小伙子,但其中有大脑。突然,信息是值得的钱。这些大脑成为程序员创建新的在线业务或任何专业品质的钢铁企业。我们这一代不要求特殊待遇,只是因为他们是“通讯故障员工提供一个广阔的前景。”这是因为他知道 - 是必要的漫长而艰难的工作取得成功。因此,他们很看重在所有领域。

我们是谁看了最大的突破性技术。我们已经看到卷轴移动与繁荣盒磁带,然后CD,然后只需一台电脑和互联网。而从对方百倍复制的录像带,我们没有在网上找到两个对接最喜欢的赛道和下载(或购买)了,他不得不寻找一个最喜欢的赛道倒带。当录音机爆发速度快,正常的扭曲六角手柄。

那我们观看的影片,变成了一个影像光盘,然后在DVD和蓝光。

我们是谁看到了打孔卡和5寸软盘的人。我们是谁知道是什么Sabotera装载从磁带和那些谁把DOOM与trehdyuymovki。我们是谁的工作计算机上使用200兆的螺丝和8 MB的人。 RAM,并在是在sistemnike涡轮增压按钮。我们是谁发现了DOS和诺顿指挥官和著名的达芬奇的人。

那我们是第一代互联网的,记住这Odigo,这就是为什么我们不从事srach和大师,因为我们都是从菲多的时间,第一次聊天传递,如车,鸬鹚,另一个网景和Opera 5.0 。

我们保留了惊讶的能力。我们已经看到和使用的第一个移动电话(和之后的寻呼机,你不知道最有可能的),其中有两行和通信的一个可怕的代价,所以我们惊呼,“哇哦,列车拥有Wifi!»,而不是“我不从无线明白为什么这样一个蹩脚的高速列车?!»。

你有没有看到多么接近的游戏厅,这是举行了超过三分之一的著名战役庸医或CA的,只是因为移动互联网的成本和速度是一对夫妇啤酒的一个月,他们不想要的。

这一点,我们挂在社会领域,后发现的第一个美容学校变得沉闷和丑陋,以及最酷的家伙在课堂上,谁都很害怕,而不是总理成为一名出租车司机,认识到社交网络不回,反之亦然 - 窃取我们的记忆

。

痛苦震荡后,转移模式和价值观,我们不害怕失去工作,并轻松地发送日......罗任老板我们谁要求的指令钝执行。

亚洲人,有一个可怕的诅咒 - “愿你生活在一个有趣的时代»

!

我们是迷茫的一代变化最可怕的时代。即建什么,一事无成的产生,但没有被破坏。我们没有投票支持联盟的瓦解,他们要么是政变,没有选择的第一任总统。已经取代两个完全不同的国家的产生都在同一个区域。

我们 - 有什么可担心的产生。这被认为是可耻的产生有失误,尽管“呃,我们听不见ekzaminah。”在一代人仍然相信友谊,在路上,当看到紧急团伙在其停止,是不是在找哪里抢快。八十年代的代...

--img14--

资料来源:alexeev.com.ua