Психосоматическая техника «Разговор с симптомом»

Визуализация связи между разумом и телом в процессе психосоматической работы

Экология жизни. Психология: Если ЭМОЦИИ постоянно НЕ ВЫРАЖАЮТСЯ, прерываются, психика выводит этот феномен в область телесных ощущений и симптомов. Тело становится картой непрожитых чувств, а каждый симптом — сигналом о подавленных эмоциональных процессах.

Феномен психосоматики: когда тело говорит то, что молчит разум

Современная наука всё больше признаёт неразрывную связь между психологическим состоянием человека и физическими проявлениями в организме. Психосоматика как направление изучает именно эту взаимосвязь, показывая, что многие телесные симптомы могут быть результатом невыраженных эмоций, психологических травм или длительного стресса.

Когда мы систематически подавляем свои эмоции, не даём им естественного выхода, организм ищет альтернативные пути для выражения этой энергии. Зачастую эта энергия трансформируется в телесные симптомы — от головной боли и мышечного напряжения до более серьезных состояний, таких как язва, гипертония или аутоиммунные заболевания.

Важно понимать:

Психосоматические симптомы — это не воображаемые боли или притворство. Это реальные физические ощущения, имеющие глубинные психологические корни. Тело не лжёт — оно отражает то, что психика не смогла обработать здоровым образом.

Согласно исследованиям в области психонейроиммунологии, хронический стресс и подавленные эмоции могут влиять на иммунную, эндокринную и нервную системы. Длительное подавление чувств приводит к нарушению баланса нейромедиаторов и гормонов, что прямо влияет на физическое здоровье. По данным Всемирной организации здравоохранения, до 70% физических заболеваний имеют психосоматический компонент.

Техника «Разговор с симптомом»: теоретические основы

Техника «Разговор с симптомом» базируется на представлении о том, что каждый физический симптом несёт определённое сообщение от бессознательного. Это техника, разработанная на стыке гештальт-терапии, психосоматики и процессуальной работы, позволяющая установить коммуникацию между сознанием и телесными проявлениями.

Основоположниками подобного подхода можно считать Зигмунда Фрейда, который первым заговорил о конверсионных симптомах, Вильгельма Райха с его концепцией мышечного панциря, а также Фрица Перлза, создателя гештальт-терапии, и Арнольда Минделла, разработавшего процессуально-ориентированную психологию.

Визуализация процесса внутреннего диалога с телом и симптомом

Эта техника основана на нескольких ключевых принципах:

- Принцип целостности — тело и психика рассматриваются как единая система, где все части взаимосвязаны;

- Принцип символизма — физические симптомы могут быть символическим выражением психологических процессов;

- Принцип осознанности — повышение осознанности телесных ощущений и их связи с эмоциями способствует исцелению;

- Принцип диалога — установление контакта с симптомом через диалог помогает интегрировать отчуждённые части психики.

Как работает техника «Разговор с симптомом»?

В основе этой техники лежит идея о том, что все части нашей личности, включая симптомы, имеют определённое намерение. Симптом рассматривается не как враг, которого нужно подавить или уничтожить, а как часть личности, которая требует внимания и выражения. Сознательно вступая в диалог с симптомом, мы можем раскрыть его скрытое послание и найти новые, более здоровые способы удовлетворения потребностей, стоящих за ним.

Пошаговое руководство по технике «Разговор с симптомом»

Ниже представлено подробное руководство по применению техники, которую вы можете использовать самостоятельно или с помощью психолога.

Выбор симптома и подготовка

Выберите телесный симптом, который вас беспокоит и с которым вы хотели бы поработать. Это может быть головная боль, напряжение в шее, боль в спине, тяжесть в груди и т.д. Найдите тихое, спокойное место, где вас никто не побеспокоит в течение 20-30 минут. Примите удобное положение, сидя или лёжа.

Установление контакта с телом

Закройте глаза и направьте внимание внутрь себя. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Постепенно сканируйте своё тело, отмечая различные ощущения. Когда вы обнаружите симптом, сосредоточьте на нём всё своё внимание. Отметьте его локализацию, интенсивность, качество (острый, тупой, пульсирующий и т.д.).

Амплификация ощущений

Усильте ощущение симптома, прислушайтесь к нему более внимательно. Представьте, что вы можете увеличить его, сделать более заметным. Дайте этому ощущению форму, цвет, текстуру, температуру. Если бы это ощущение могло издавать звук, какой бы это был звук? Если бы оно имело голос, каким бы он был?

Персонификация симптома

Представьте симптом как некую сущность, персонажа или образ. Это может быть животное, человек, мифическое существо или абстрактная форма. Позвольте этому образу возникнуть спонтанно, не оценивая и не анализируя.

Установление диалога

Начните разговор с персонифицированным симптомом. Задайте ему вопросы: «Кто ты?», «Почему ты здесь?», «Какое послание ты хочешь мне передать?», «Что тебе нужно от меня?», «Как давно ты со мной?». Позвольте симптому ответить — ответы могут прийти в виде слов, образов, ощущений или интуитивных догадок.

Углубление диалога

Продолжайте разговор, задавая уточняющие вопросы. Спросите о связи симптома с вашими эмоциями, жизненными ситуациями, отношениями. Исследуйте, какие подавленные чувства или неудовлетворённые потребности могут стоять за симптомом. Возможно, он защищает вас от чего-то или пытается привлечь внимание к чему-то важному.

Выявление потребности

На этом этапе важно определить истинную потребность, стоящую за симптомом. Спросите прямо: «Что тебе нужно для того, чтобы ты мог уйти или трансформироваться?», «Какие изменения в моей жизни помогли бы тебе?».

Соглашение и интеграция

Попробуйте найти компромисс или соглашение с симптомом. Обсудите, как вы можете удовлетворить выявленную потребность здоровым способом. Поблагодарите симптом за его послание и выразите готовность прислушиваться к нему в будущем, но уже не через боль или дискомфорт, а через осознанность.

Завершение и действие

Медленно завершите диалог. Отметьте, изменился ли симптом в процессе работы (изменение интенсивности, локализации, качества). Запишите основные инсайты и договорённости. Составьте план конкретных действий, направленных на удовлетворение выявленной потребности.

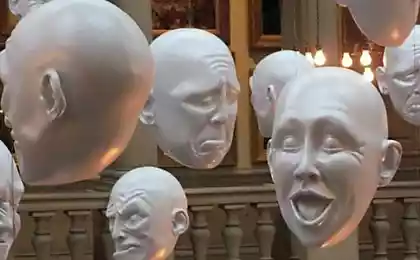

Символическое изображение трансформации эмоциональной боли в исцеляющую энергию

Практические рекомендации для эффективного применения техники

Ключевые советы:

- Регулярность. Практикуйте технику регулярно, особенно при хронических симптомах. Один сеанс может дать первичные инсайты, но для глубокой трансформации требуется систематическая работа.

- Безоценочность. Не оценивайте и не критикуйте возникающие образы и ответы. Даже если они кажутся нелогичными или странными, относитесь к ним с любопытством и принятием.

- Документирование. Ведите дневник практики, записывая свои диалоги с симптомами, инсайты и изменения. Это поможет отслеживать прогресс и замечать паттерны.

- Интеграция в жизнь. Обязательно переводите инсайты в конкретные действия. Недостаточно просто понять послание симптома — важно реализовать необходимые изменения в повседневной жизни.

- Профессиональная поддержка. При работе с серьезными симптомами или психологическими травмами рекомендуется проводить технику под руководством квалифицированного психотерапевта.

Когда техника «Разговор с симптомом» особенно эффективна?

Данная техника показывает наибольшую эффективность в следующих случаях:

- Психосоматические расстройства с неясной медицинской этиологией;

- Хронические боли и дискомфорт, не поддающиеся чисто медицинскому лечению;

- Рецидивирующие симптомы, имеющие тенденцию возникать в определённых эмоциональных или жизненных ситуациях;

- Состояния, связанные со стрессом и эмоциональным напряжением;

- В качестве дополнения к основному медицинскому лечению для ускорения процесса выздоровления;

- Для профилактики психосоматических расстройств у людей, склонных к соматизации эмоций.

Пример из практики:

Клиентка М., 35 лет, страдала от регулярных мигреней, особенно усиливающихся при стрессе на работе. Во время применения техники «Разговор с симптомом» её мигрень персонифицировалась в образе строгого учителя с указкой. В процессе диалога выяснилось, что мигрень выполняла защитную функцию — заставляла женщину остановиться и отдохнуть, когда она игнорировала сигналы усталости. «Учитель» также указал на её перфекционизм и страх разочаровать окружающих. После нескольких сессий М. научилась распознавать ранние признаки переутомления, установила более чёткие границы на работе и включила в свой распорядок регулярные перерывы для отдыха. Частота и интенсивность мигреней значительно снизились.

Научное обоснование эффективности техники

Хотя техника «Разговор с симптомом» имеет глубокие корни в психотерапевтической практике, современные научные исследования также подтверждают её эффективность:

- Исследования в области нейробиологии показывают, что направленное внимание к телесным ощущениям активирует области мозга, связанные с интероцепцией (внутренним восприятием), что может модулировать восприятие боли и дискомфорта;

- Работы в сфере психонейроиммунологии демонстрируют, что эмоциональное выражение и осознание способны влиять на иммунную функцию и воспалительные процессы в организме;

- Методы визуализации мозга подтверждают, что психотерапевтические интервенции, включающие работу с телесным осознаванием, могут изменять нейронные сети, связанные с восприятием боли и эмоциональной регуляцией;

- Исследования в области эпигенетики показывают, что психологические интервенции способны влиять на экспрессию генов, связанных со стрессовой реакцией организма.

Заключение: от симптома к целостности

Техника «Разговор с симптомом» представляет собой мощный инструмент для восстановления связи между телом и психикой, между сознанием и бессознательным. Она помогает трансформировать симптом из неприятного, нежелательного явления в ценного информатора и помощника на пути к более осознанной, здоровой и целостной жизни.

Практика диалога с телесными симптомами — это не только способ облегчить физический дискомфорт, но и возможность глубже понять себя, свои истинные потребности и стремления. В процессе такой работы мы учимся слушать мудрость своего тела, развиваем эмоциональный интеллект и обретаем новые ресурсы для самоисцеления.

Помните, что психосоматическая работа не заменяет медицинскую диагностику и лечение, но может стать ценным дополнением к ним, способствуя более комплексному подходу к здоровью, где тело и психика рассматриваются как единое целое.

Глоссарий терминов

Психосоматика — междисциплинарное направление, изучающее влияние психологических факторов на возникновение и течение телесных (соматических) заболеваний.

Соматизация — процесс трансформации психологического дистресса в телесные симптомы.

Интероцепция — восприятие внутренних ощущений собственного тела, включая боль, температуру, зуд, мышечное напряжение, висцеральные ощущения и т.д.

Амплификация — в психотерапии: намеренное усиление симптома или ощущения с целью лучшего его осознания и проработки.

Персонификация — представление абстрактного явления или ощущения в виде конкретного персонажа или существа.

Гештальт-терапия — направление психотерапии, фокусирующееся на осознавании настоящего момента, принятии ответственности за свой опыт и интеграции отчуждённых аспектов личности.

Процессуально-ориентированная психология — подход, разработанный Арнольдом Минделлом, интегрирующий работу с телесными симптомами, сновидениями и межличностными конфликтами.

Мышечный панцирь — термин, введённый Вильгельмом Райхом, обозначающий хронические мышечные зажимы, формирующиеся как защита от тревожных эмоций.

Конверсионный симптом — в психоанализе: физический симптом, являющийся символическим выражением психологического конфликта.

Психонейроиммунология — научная дисциплина, изучающая взаимосвязи между психическими процессами, нервной и иммунной системами организма.