1088

生活规则

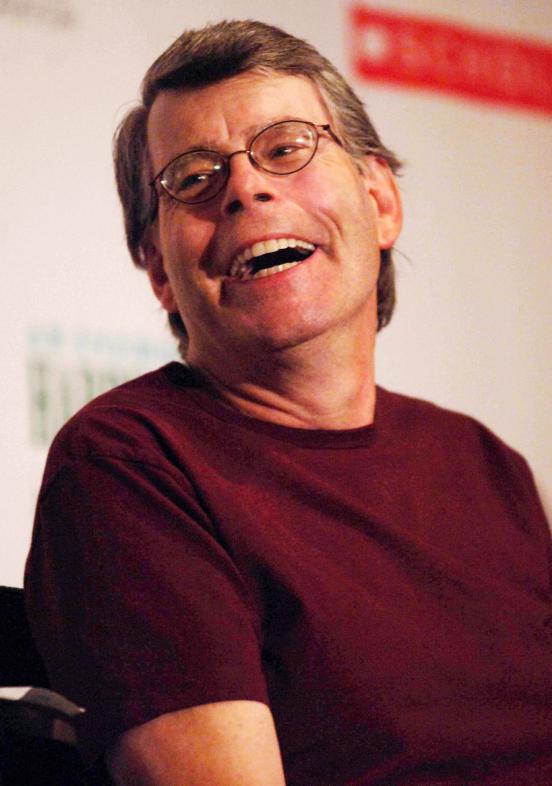

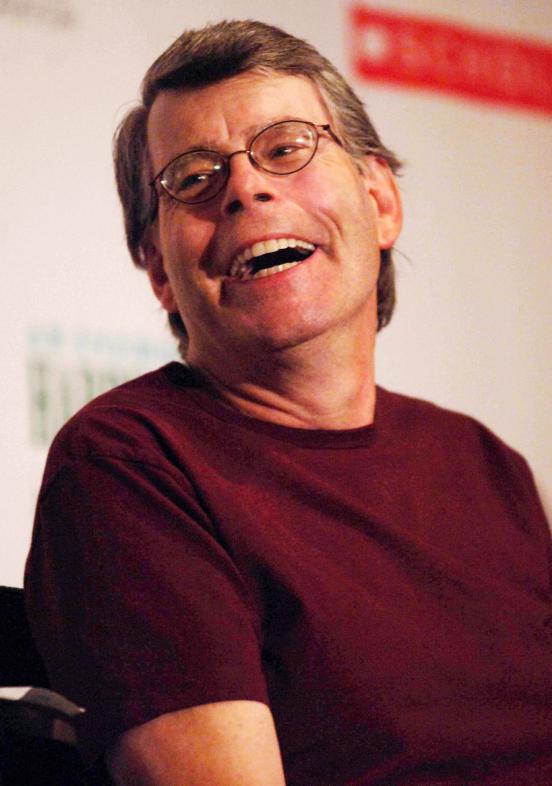

这位天才恐怖的幻想只能羡慕。 64岁的斯蒂芬·金等创建令人兴奋的现代文学作品,不仅偏移,但在某些方面越来越盯,因为创建国王取下一个巨大的电影数量。 “闪灵”,“肖申克的救赎”,“绿里奇迹”,“它”,“嘉莉”,“苦难”,“1408”,“雾”...名单是无止境的,但与此同时,我们局部的把握在这极不平凡的人心中潜伏着怎样的谜题。他在采访«君子»,他举起神秘面纱,并告诉他自己,他的生活和态度所发生的事情在他周围。他的思想在从过剩熬陌生和令人费解的信息,几十年来的竟然是一个非常奇怪的人。

我薯条大罂粟的文学等同。

![]()

所有我写的根,被吸引到一个故事。在高中时,我认识了一个女孩。然后,我们分手了。 “我需要看看其他人,” - 她说。 “来吧,” - 我说。一段时间后,我又遇见了她。下眼她有瘀伤。 “我不想谈论它,” - 她说。然后我们坐下来,喝了咖啡。她沉默了,然后就爆了。原来,她曾与另外一个哥们,哥们,有一次问她做的一件事,但她拒绝了他。他打了她。我记得我说,“也许你事先觉得事情会发生,你害怕吗?”“不, - 她说,我记得她的话来生活。 - 我们从来没有感到危险,这是非常接近»

。 有一天,我去了一个治疗师。她说:“你必须想象你所有的恐惧 - 是你可以只覆盖手掌一球。”我说:“姑娘,亲爱的,是的,我生活在恐惧。为了掩饰我的恐惧是远远不够的,即使切尔诺贝利石棺»。

启示可以从任何地方抽出。在我的书“夜班”是“绞肉机”的故事 - 关于熨烫机的世界有点生气。这个想法诞生了,我认为,当我在洗衣服。和我一起工作的人谁失去了他的手在这项工作 - 从他的前臂伸出两个金属挂钩。你知道,有一些事情,雇主忘了告诉你,当你在一个新的工作到达。这家伙忘了告诉的人谁工作辊烫机上,不打领带。在所有我感到非常震惊,当每个人都去洗他的双手改变后,他问别人告诉他水,平静地冲在自来水龙头下他的鱼钩。

我正准备写书。不要坐在图书馆,不作陈述,无处没有什么压力。我刚坐下来写C * banye字。叫我一个屠夫。是的,我他妈的香肠作家。我写的东西 - 一根香肠。他坐下来,吃了。我承认,不接受任何索赔:因为我从来没有给他的香肠的白鲟鱼子酱

。

我尊重恐惧。它组织的人。例如,如果你能想象这样的选择的可能性,我就从来没有坐过飞机在飞机上,机组人员也不怕飞。

我总是乘坐商务舱。在发生灾难的情况下,我想将它尽可能地。

好的创意 - 就像一个溜溜球。你可以把她带走,但她仍然会在胶的尽头。它不会死在那里,她只是睡觉。然后,当你忘记它,它会回来,拍你的头。

文学 - 这是真的,包裹在一个谎言

。 人才也不是一成不变的。他要么长或死亡。

采用觉得我很奇怪或可怕的人。这是不正确的。我的心脏仍然是一个小男孩。它聚集在我的办公桌上的玻璃水瓶灰尘。

只有你的敌人会告诉你真相。朋友和恋人的谎言不断地将纠结在承担义务的Web。

最重要的事情是最难以言喻。有时候,事实证明,我们是惭愧自己的感情,因为话使我们的感情有缺陷的。

写他的生活 - 一项艰巨的任务。这就像性别:更好地体验它,而不是写下来

。 我只写什么让我害怕。比如,我从来没有写过关于蛇 - 我唾弃他们。我喜欢写关于老鼠 - 那些灰色的混蛋吓唬我强多了

。 吓唬人,在我们这个时代的书是越来越难了。他们吓倒一台电视,所以我一直无能为力。

可卡因 - 一个礼物。一直以来,我的钥匙“的。”我开始使用它在1979年,并继续,可能是八年。没过多长时间,真正上瘾,但肯定超过了第二次世界大战。

我认为大麻不仅完全合法化,而且也使其成为数千人独居越来越多的家庭为基础的工作。对于缅因州我的家乡,这将是来自上帝的礼物。那里,这样你就可以带回家了良好的草地降落,但她会好很多,如果人们愿意在温室和化肥的使用增加了。

我开始喝醉的那一刻起,当法律允许我这样做。我永远只是喝酒喝。我从来没有理解公司的豪饮。

我永远不会参加一个降神会。即使我的妻子死了,明天来见我,说一个媒介,他的妻子刚刚离开的关系,是要告诉我一些很重要的。

妖怪和鬼存在。他们总是生活和我们每个人的打,有时赢了。

电影不赢的书。所有这些人,像金斯利·艾米斯不断重复:亡者,社会图书滑入泥潭,文化被破坏,圆白痴,低能儿,电视,流行音乐,衰减,退化,等等。然后突然有一种血淋淋的哈利·波特 - 页734,其发散500多万册十二个小时T * banaya废话。至于我自己,我什么都不说。

我薯条大罂粟的文学等同。

所有我写的根,被吸引到一个故事。在高中时,我认识了一个女孩。然后,我们分手了。 “我需要看看其他人,” - 她说。 “来吧,” - 我说。一段时间后,我又遇见了她。下眼她有瘀伤。 “我不想谈论它,” - 她说。然后我们坐下来,喝了咖啡。她沉默了,然后就爆了。原来,她曾与另外一个哥们,哥们,有一次问她做的一件事,但她拒绝了他。他打了她。我记得我说,“也许你事先觉得事情会发生,你害怕吗?”“不, - 她说,我记得她的话来生活。 - 我们从来没有感到危险,这是非常接近»

。 有一天,我去了一个治疗师。她说:“你必须想象你所有的恐惧 - 是你可以只覆盖手掌一球。”我说:“姑娘,亲爱的,是的,我生活在恐惧。为了掩饰我的恐惧是远远不够的,即使切尔诺贝利石棺»。

启示可以从任何地方抽出。在我的书“夜班”是“绞肉机”的故事 - 关于熨烫机的世界有点生气。这个想法诞生了,我认为,当我在洗衣服。和我一起工作的人谁失去了他的手在这项工作 - 从他的前臂伸出两个金属挂钩。你知道,有一些事情,雇主忘了告诉你,当你在一个新的工作到达。这家伙忘了告诉的人谁工作辊烫机上,不打领带。在所有我感到非常震惊,当每个人都去洗他的双手改变后,他问别人告诉他水,平静地冲在自来水龙头下他的鱼钩。

我正准备写书。不要坐在图书馆,不作陈述,无处没有什么压力。我刚坐下来写C * banye字。叫我一个屠夫。是的,我他妈的香肠作家。我写的东西 - 一根香肠。他坐下来,吃了。我承认,不接受任何索赔:因为我从来没有给他的香肠的白鲟鱼子酱

。

我尊重恐惧。它组织的人。例如,如果你能想象这样的选择的可能性,我就从来没有坐过飞机在飞机上,机组人员也不怕飞。

我总是乘坐商务舱。在发生灾难的情况下,我想将它尽可能地。

好的创意 - 就像一个溜溜球。你可以把她带走,但她仍然会在胶的尽头。它不会死在那里,她只是睡觉。然后,当你忘记它,它会回来,拍你的头。

文学 - 这是真的,包裹在一个谎言

。 人才也不是一成不变的。他要么长或死亡。

采用觉得我很奇怪或可怕的人。这是不正确的。我的心脏仍然是一个小男孩。它聚集在我的办公桌上的玻璃水瓶灰尘。

只有你的敌人会告诉你真相。朋友和恋人的谎言不断地将纠结在承担义务的Web。

最重要的事情是最难以言喻。有时候,事实证明,我们是惭愧自己的感情,因为话使我们的感情有缺陷的。

写他的生活 - 一项艰巨的任务。这就像性别:更好地体验它,而不是写下来

。 我只写什么让我害怕。比如,我从来没有写过关于蛇 - 我唾弃他们。我喜欢写关于老鼠 - 那些灰色的混蛋吓唬我强多了

。 吓唬人,在我们这个时代的书是越来越难了。他们吓倒一台电视,所以我一直无能为力。

可卡因 - 一个礼物。一直以来,我的钥匙“的。”我开始使用它在1979年,并继续,可能是八年。没过多长时间,真正上瘾,但肯定超过了第二次世界大战。

我认为大麻不仅完全合法化,而且也使其成为数千人独居越来越多的家庭为基础的工作。对于缅因州我的家乡,这将是来自上帝的礼物。那里,这样你就可以带回家了良好的草地降落,但她会好很多,如果人们愿意在温室和化肥的使用增加了。

我开始喝醉的那一刻起,当法律允许我这样做。我永远只是喝酒喝。我从来没有理解公司的豪饮。

我永远不会参加一个降神会。即使我的妻子死了,明天来见我,说一个媒介,他的妻子刚刚离开的关系,是要告诉我一些很重要的。

妖怪和鬼存在。他们总是生活和我们每个人的打,有时赢了。

电影不赢的书。所有这些人,像金斯利·艾米斯不断重复:亡者,社会图书滑入泥潭,文化被破坏,圆白痴,低能儿,电视,流行音乐,衰减,退化,等等。然后突然有一种血淋淋的哈利·波特 - 页734,其发散500多万册十二个小时T * banaya废话。至于我自己,我什么都不说。