830

恐怖约牙医

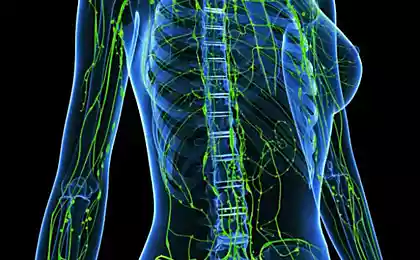

当我22岁,我在颌面外科手术尸检蜂窝组织炎上了手术台迫切基础。 (对于那些谁不知道解释它,当年轻的白痴像我这样不只是治疗的牙齿,灵兽的脸之外,插入伤口svezhevskrytuyu设备类型折叠雨伞,打开它,并有脓液团结一致。

在局部麻醉下Udovolsvie留下了深刻的印象长期记忆)。也许我的小题外话会帮助别人的时候。

该操作产生由衷的家伙,该部门的负责人。

低向他鞠躬,真的做得很好。时间是午餐,所有的医务人员完全溶解,所以这是一个人,而外科医生和助手。当他砍需要静脉之一,事实证明,他只有一个科赫尔。

静脉的一端立即挤压它,第二次是外科医生的捏手指。当外科医生在想下一步该怎么做,我从他的话学到了很多关于经营姐妹的父母,并编写了一套工具和方式她。说完他的独白,他说:

- 要有耐心我的儿子,让静脉跑进消毒。

他缺席了短暂的时期。然而krovushki流出的我,也一样,这是远远不够的。我明显感到血液的整个背部变得粘稠。

当操作几乎结束了,医生开始给我包扎,手术室我看这是什么学生。

- 未来的医生? - 我问医生。

- 医生 - 骄傲地回答了学生。

- 然后得到的绷带和病房!我一会儿。迫切需要调用。

正常情况下,在手术后,即使有血液损失在腔室被输送上的担架。不过,看到我意识到,我刚出生的“hErurg”(从单词“家伙”;)高兴地说:“你可以去»

! 帮我站起来。当他走到门口,打开了它,我觉得,地球开始在我的脚下溜走,我慢慢地在某处失败。

最后一件事我注意到的是有人们在等候室。出于某种原因,他们把我在不同的方向,像瘟疫。

接下来,话多的农民从我的房间困扰。在部门有一个古老的传统。人们等待择期手术通常是操作前徘徊。什么!明天我!吉姆 - 果酱!

现在想象一下,自己画。从操作头弹出关注。办公和离家出走。一两分钟后,慢慢地打开门,脸色苍白如死我来。 “!家伙..帮助......!” - 我低声说,抓着门框,慢慢滑到地板上,而把他回到了血腥,没有mandrazhiruyuschey公众。

下一步油画“亚历山大Matrosov他的胸口关闭德国地堡不绝涂鸦机枪的凹槽中。”一些人明确表示:“W A RêA L&H!

在局部麻醉下Udovolsvie留下了深刻的印象长期记忆)。也许我的小题外话会帮助别人的时候。

该操作产生由衷的家伙,该部门的负责人。

低向他鞠躬,真的做得很好。时间是午餐,所有的医务人员完全溶解,所以这是一个人,而外科医生和助手。当他砍需要静脉之一,事实证明,他只有一个科赫尔。

静脉的一端立即挤压它,第二次是外科医生的捏手指。当外科医生在想下一步该怎么做,我从他的话学到了很多关于经营姐妹的父母,并编写了一套工具和方式她。说完他的独白,他说:

- 要有耐心我的儿子,让静脉跑进消毒。

他缺席了短暂的时期。然而krovushki流出的我,也一样,这是远远不够的。我明显感到血液的整个背部变得粘稠。

当操作几乎结束了,医生开始给我包扎,手术室我看这是什么学生。

- 未来的医生? - 我问医生。

- 医生 - 骄傲地回答了学生。

- 然后得到的绷带和病房!我一会儿。迫切需要调用。

正常情况下,在手术后,即使有血液损失在腔室被输送上的担架。不过,看到我意识到,我刚出生的“hErurg”(从单词“家伙”;)高兴地说:“你可以去»

! 帮我站起来。当他走到门口,打开了它,我觉得,地球开始在我的脚下溜走,我慢慢地在某处失败。

最后一件事我注意到的是有人们在等候室。出于某种原因,他们把我在不同的方向,像瘟疫。

接下来,话多的农民从我的房间困扰。在部门有一个古老的传统。人们等待择期手术通常是操作前徘徊。什么!明天我!吉姆 - 果酱!

现在想象一下,自己画。从操作头弹出关注。办公和离家出走。一两分钟后,慢慢地打开门,脸色苍白如死我来。 “!家伙..帮助......!” - 我低声说,抓着门框,慢慢滑到地板上,而把他回到了血腥,没有mandrazhiruyuschey公众。

下一步油画“亚历山大Matrosov他的胸口关闭德国地堡不绝涂鸦机枪的凹槽中。”一些人明确表示:“W A RêA L&H!