508

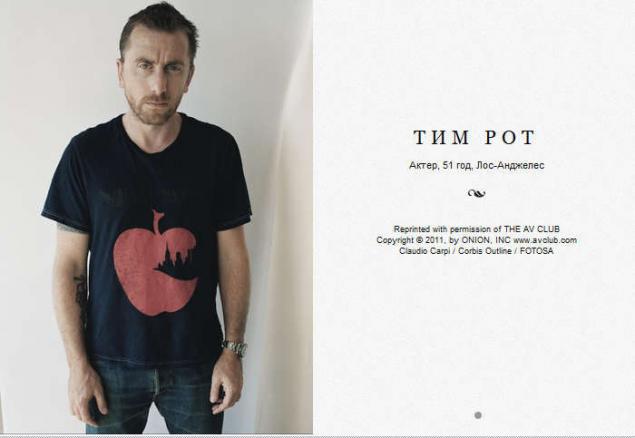

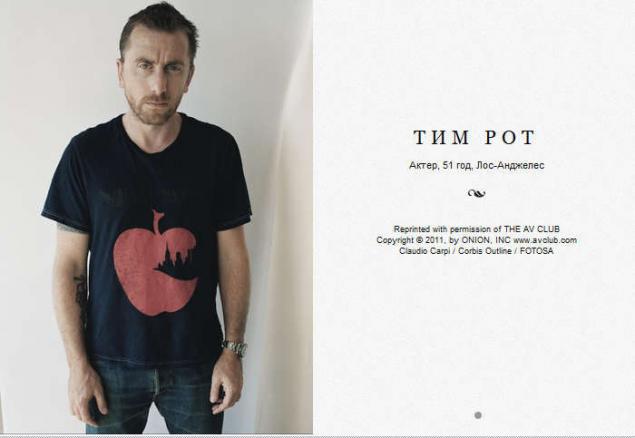

生活蒂姆·罗斯规则

我必须承认,我不是布拉德·皮特。

我不知道谁在乎的事实,演员说话。

记者当然,可怕的混蛋。即使他们在火之下运行的地方,他们认为第一件事情是不是要告诉世界一些重要的东西,但他个人的荣耀。

在我决定要成为一个演员,我决定成名。

到现在为止,我不能原谅那些怪胎谁vypizdili我离开艺术学校。

其实,我是一个很好的家庭,但是,当它来到的时候选择一所学校,我没有通过考试,所有体面的地方,走到布里克斯顿研究(伦敦已知质量的骚乱和屠杀功能失调区 - 君子)。在那里,我学会了什么是流氓。我长大了的人谁,甚至现在看来我的狗屎了令人毛骨悚然之一。

通过

我的母亲是一个艺术家,他的父亲 - 一名记者。它们通常用于带我去各种展会。他们想,可以这么说,在我灌输的兴趣。但对我来说,画廊“大老” - 这是一个该死的马莎百货“(英国服装品牌 - 时尚先生)

。

我尽量保持那些谁永远是对的。

在刚刚“低俗小说”前几年我在一个低预算的电影曾与塞缪尔·杰克逊,而且,所设置的“低俗小说”中,他坐在我在更衣室前,说:“给我他妈的最后一次检查。我想看看他的现在。我已经太久了可怜的黑人演员»。

这样做的平衡:上帝知道谁我更讨厌:撒切尔,主要和布莱尔(英国首相在1979年至1990年,1990年至1997年以及1997年至2007年 - 君子)

在美国,我从撒切尔的政治运动。我讨厌英语利湿。

该死的美国人 - 总是惊喜他们,我其实是一个英国人

。

我讨厌法国的服务员。他们不断地假装不说英语。

在家里,我经常被比作罗伯特·卡莱尔(英国著名男演员 - 君子)。好了,我们真的有很多共同点。我们都是英国和两个该死的丑陋。

我知道,从伦敦远道而来的,无论他遇到了 - 灰脸

我不相信那些谁拥有非常洁白的牙齿。

美国改变了大家。现在,回到家里,我觉得自己像一个游客。

我累了投票的“小混蛋»的原则。

从这个撒旦教派的一开始就布什政府,但它不可能不注意到他们是如何巧妙地他妈的我们所有人,特别是穷人和黑皮肤。他们几乎撕开这个星球的腹部和一个事实,即所有后,他们恢复正常,花了几个世纪。

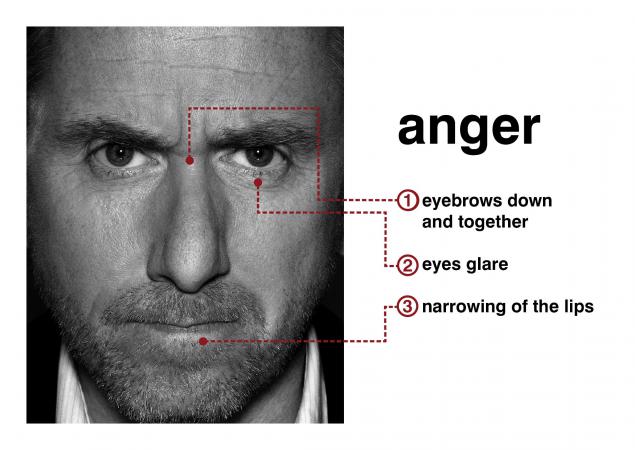

如果你看一下是什么使我们指出,我们每个人 - 只是体罚孩子

。

在兔八哥有很多东西要学。

我看着一切,使得加里·格兰特,伯格曼和库布里克。

在你拍,电影将永远属于你 - 他们所属的电影制片人。你甚至可以给“奥斯卡”,但你必须记住,这不是你的战利品。

我觉得电影应该在所有严格的秘密被删除 - 并保守这个秘密,直到首映。围绕一部好电影过早的炒作只能伤害他。

我明明没有闪耀的“人猿星球”,以及电影本身是不是最好的。海伦娜·伯翰·卡特(心爱的电影导演蒂姆·伯顿 - 君子)对我说:“别担心。也许你看着屏幕,不是真的,但最糟糕的事情让你的替补»。

我不喜欢的场景亲吻。这个区域科林弗斯。

我记得有一次放学回家,我转身在电视上,并出现了性手枪和Susie苏的约翰尼烂(的朋克乐队的女妖的主唱 - 君子)。他们是如此害怕的母亲,谁挑起他们在采访的过程中,那么记者丢了工作。这是一个伟大的时刻。你周围的一切是在说,“丑陋 - 这就是美,和你所学 - 胡说八道»

我很少说关于九十年代。我记得那是一个相当无趣的时代。

我从来没有花的是在酒吧里花了很多时间。

只要我去了,我尝试将一个家庭。在更多的孩子,你有,越难做,但我肯定是没有孩子的单身很糟糕。

年长的孩子们,他们就越想你,你就越需要他们。

大多数孩子听。关于谁是图帕克克沙克,我曾经告诉我的儿子。

图帕克是惊人的才华(蒂姆·罗斯在电影“僵局»玩图帕克克沙克 - 君子)。我叫他“奶奶叫停”,因为他去了“宾利”,并且每天还有新来的女孩。他叫我“无偿垃圾”,因为不同的公司都送我永远的自由。

我薄膜之间非常紧张,因为我马上开始想,我永远不会有作用。这是一般的英文事情 - 失业的恐惧

简单而有趣的喜剧,我怕我无法处理。

滑稽,但最重要的我想在“奥赛罗»玩伊阿古的。

有一次,我写了几个故事,但后来我觉得惭愧,我只是烧了。但写的东西手柄 - 即使填写表格 - 一个真正的快乐

我的主要问题是,当一切都完成后,我继续住在一起。

你不知道我能走多久没有镜子。

我恳求你:合法化最后对决

!

当我走在自行车上,我想的只有一件事:怎么也不会进入狗屎

。

我是一个人,而不伦不类。你的摄影师不会让我更有亲切感?

资料来源:

我不知道谁在乎的事实,演员说话。

记者当然,可怕的混蛋。即使他们在火之下运行的地方,他们认为第一件事情是不是要告诉世界一些重要的东西,但他个人的荣耀。

在我决定要成为一个演员,我决定成名。

到现在为止,我不能原谅那些怪胎谁vypizdili我离开艺术学校。

其实,我是一个很好的家庭,但是,当它来到的时候选择一所学校,我没有通过考试,所有体面的地方,走到布里克斯顿研究(伦敦已知质量的骚乱和屠杀功能失调区 - 君子)。在那里,我学会了什么是流氓。我长大了的人谁,甚至现在看来我的狗屎了令人毛骨悚然之一。

通过

我的母亲是一个艺术家,他的父亲 - 一名记者。它们通常用于带我去各种展会。他们想,可以这么说,在我灌输的兴趣。但对我来说,画廊“大老” - 这是一个该死的马莎百货“(英国服装品牌 - 时尚先生)

。

我尽量保持那些谁永远是对的。

在刚刚“低俗小说”前几年我在一个低预算的电影曾与塞缪尔·杰克逊,而且,所设置的“低俗小说”中,他坐在我在更衣室前,说:“给我他妈的最后一次检查。我想看看他的现在。我已经太久了可怜的黑人演员»。

这样做的平衡:上帝知道谁我更讨厌:撒切尔,主要和布莱尔(英国首相在1979年至1990年,1990年至1997年以及1997年至2007年 - 君子)

在美国,我从撒切尔的政治运动。我讨厌英语利湿。

该死的美国人 - 总是惊喜他们,我其实是一个英国人

。

我讨厌法国的服务员。他们不断地假装不说英语。

在家里,我经常被比作罗伯特·卡莱尔(英国著名男演员 - 君子)。好了,我们真的有很多共同点。我们都是英国和两个该死的丑陋。

我知道,从伦敦远道而来的,无论他遇到了 - 灰脸

我不相信那些谁拥有非常洁白的牙齿。

美国改变了大家。现在,回到家里,我觉得自己像一个游客。

我累了投票的“小混蛋»的原则。

从这个撒旦教派的一开始就布什政府,但它不可能不注意到他们是如何巧妙地他妈的我们所有人,特别是穷人和黑皮肤。他们几乎撕开这个星球的腹部和一个事实,即所有后,他们恢复正常,花了几个世纪。

如果你看一下是什么使我们指出,我们每个人 - 只是体罚孩子

。

在兔八哥有很多东西要学。

我看着一切,使得加里·格兰特,伯格曼和库布里克。

在你拍,电影将永远属于你 - 他们所属的电影制片人。你甚至可以给“奥斯卡”,但你必须记住,这不是你的战利品。

我觉得电影应该在所有严格的秘密被删除 - 并保守这个秘密,直到首映。围绕一部好电影过早的炒作只能伤害他。

我明明没有闪耀的“人猿星球”,以及电影本身是不是最好的。海伦娜·伯翰·卡特(心爱的电影导演蒂姆·伯顿 - 君子)对我说:“别担心。也许你看着屏幕,不是真的,但最糟糕的事情让你的替补»。

我不喜欢的场景亲吻。这个区域科林弗斯。

我记得有一次放学回家,我转身在电视上,并出现了性手枪和Susie苏的约翰尼烂(的朋克乐队的女妖的主唱 - 君子)。他们是如此害怕的母亲,谁挑起他们在采访的过程中,那么记者丢了工作。这是一个伟大的时刻。你周围的一切是在说,“丑陋 - 这就是美,和你所学 - 胡说八道»

我很少说关于九十年代。我记得那是一个相当无趣的时代。

我从来没有花的是在酒吧里花了很多时间。

只要我去了,我尝试将一个家庭。在更多的孩子,你有,越难做,但我肯定是没有孩子的单身很糟糕。

年长的孩子们,他们就越想你,你就越需要他们。

大多数孩子听。关于谁是图帕克克沙克,我曾经告诉我的儿子。

图帕克是惊人的才华(蒂姆·罗斯在电影“僵局»玩图帕克克沙克 - 君子)。我叫他“奶奶叫停”,因为他去了“宾利”,并且每天还有新来的女孩。他叫我“无偿垃圾”,因为不同的公司都送我永远的自由。

我薄膜之间非常紧张,因为我马上开始想,我永远不会有作用。这是一般的英文事情 - 失业的恐惧

简单而有趣的喜剧,我怕我无法处理。

滑稽,但最重要的我想在“奥赛罗»玩伊阿古的。

有一次,我写了几个故事,但后来我觉得惭愧,我只是烧了。但写的东西手柄 - 即使填写表格 - 一个真正的快乐

我的主要问题是,当一切都完成后,我继续住在一起。

你不知道我能走多久没有镜子。

我恳求你:合法化最后对决

!

当我走在自行车上,我想的只有一件事:怎么也不会进入狗屎

。

我是一个人,而不伦不类。你的摄影师不会让我更有亲切感?

资料来源: