Миллионы солдат + современное вооружение

Во внутриполитической жизни КНР назрели серьезнейшие внутренние проблемы. Вследствие этого Поднебесной не удастся выжить без внешней экспансии, причем наиболее перспективными ее направлениями являются Россия и Центральная Азия (в первую очередь – Казахстан). Характер военного строительства в Китае (стремительный рост военных расходов, сценарии проводимых учений, военно-техническая политика) явственно свидетельствует: экспансия эта совершенно необязательно будет мирной (экономической и демографической), и силовой вариант отнюдь не исключен.

Показателен военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине, посвященный 60-летию КНР. На нем, согласно официальным заявлениям, китайцы продемонстрировали 52 образца новой техники. При этом был показан весь спектр ВВТ – баллистические ракеты (от тактических до межконтинентальных), крылатые ракеты наземного базирования, противокорабельные ракеты морского и берегового базирования, зенитные ракетные комплексы всех радиусов действия, разнообразные бронированные машины, включая десантные (до сих пор монополистом в производстве БМД являлась Россия), реактивная и ствольная артиллерия, несколько типов беспилотных летательных аппаратов, боевые самолеты и вертолеты. При прохождении по площади колонн, представлявших различные рода войск Народно-освободительной армии Китая, не могла не обратить на себя внимание и такая весьма примечательная деталь: значительная часть личного состава была вооружена не местными копиями автомата Калашникова, а новейшими автоматическими винтовками, созданными по схеме «буллпап» на основе и того же АК, и западных образцов (FA MAS, L85). Кроме боевых машин десанта ZBD-03, нельзя не отметить полных копий российских зенитных ракетных систем С-300 и реактивных систем залпового огня «Смерч» (последние РФ Китаю, кстати, не поставляла никогда), ЗРК малой дальности «Кроталь» китайцы также «передрали» без стеснения. КНР стала монополистом в классе крылатых ракет наземного базирования, т.к. по известному Договору об РСМД США и Россия не могут иметь крылатых ракет наземного базирования. Интересно просутствие новейших классов вооружений таких, как беспилотники, установленные на автомобилях. зенитные ракетно-пушечные комплексы Туре 95 (они же PGZ-04), нарушив монополию российской «Тунгуски».

Только что в Китае завершились военные учения «Куюаэ-2009» – крупнейшие за 60-летнюю историю КНР. Они проводились на территории четырех из семи военных округов – Шэньянского, Ланьчжоуского, Цзиннаньского и Гуаньчжоуского.[next]

На учениях отрабатывались совместные действия всех родов войск в условиях современной войны. Одной из целей маневров была проверка новейших систем вооружений, а также работоспособности разворачиваемой Китаем национальной навигационной спутниковой системы «Бэйдоу» – аналога американской GPS. Стоит обратить внимание на то, что НОАК проводит не отдельные тактические учения, необходимые для поддержания повседневной боеготовности частей и подразделений, а маневры стратегического масштаба, в которых задействуются армии и военные округа, они охватывают большую часть территории материкового Китая – отнюдь не малой по площади страны. И характер учений тоже весьма интересен – он заведомо не имеет отношения ни к высадке на Тайвань, ни к отражению агрессии со стороны США. Захват Тайваня – это воздушно-морская десантная операция, размеры же острова не очень-то велики, там не понадобятся тысячекилометровые марши, поскольку ширина его с запада на восток не превышает 150 км. Вдобавок в проводимых учениях не участвуют войска Нанкинского военного округа, который и ориентирован на действия против Тайваня.

Соответственно возникает вопрос, с какой армией сухопутные войска и ВВС НОАК собираются вести войну с использованием самой современной боевой техники, спутниковой навигационной системы, других новейших систем обеспечения боевых действий?

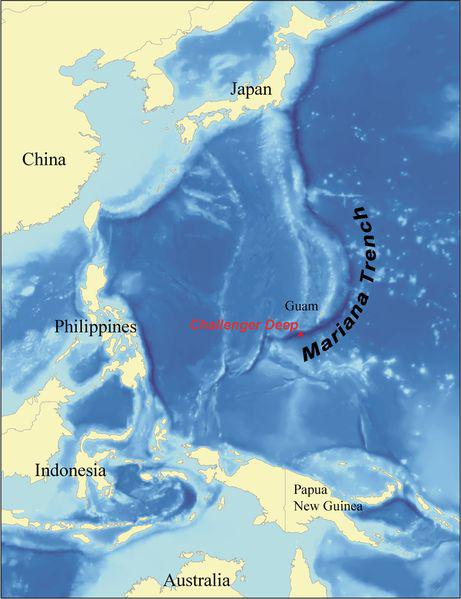

Для Китая имеет смысл экспансия не в Юго-Восточную Азию и не в Корею (про Индию и говорить нечего), а в Казахстан и Россию (Монголия падет «заодно»). И тут следует отметить, что только на этих ТВД возможны наступательные операции на глубину до 2 тыс. км. В Юго-Восточной Азии глубина ТВД в целом не превышает 1,5 тыс. км, на Корейском полуострове составляет не более 750 км. Да и местность, где проводятся учения, более всего соответствует по своим физико-географическим условиям регионам Центральной Азии, Дальнего Востока и Забайкалья. А отнюдь не Юго-Восточной Азии. В учениях, как уже было сказано, не задействуются войска ориентированного на Тайвань Нанкинского военного округа, зато в них принимают участие соединения Пекинского, Шэньянского и Ланьчжоуского ВО, ориентированных на Россию, Монголию и Центральную Азию, и Цзиннаньского ВО, являющегося резервным для этих округов, а также «экспериментальным» (именно в его частях в первую очередь отрабатывается использование новой боевой техники и способов ее применения).

Можно отметить, что в последнее время военно-техническое сотрудничество Китая с Россией сворачивается. Отчасти это можно объяснить тем, что стремительно деградирующий оборонно-промышленный комплекс РФ уже не способен предложить китайцам то вооружение и технику, которая им нужна. Другим объяснением является то, что Пекин всерьез рассматривает в обозримом будущем возможность ведения боевых действий против Российской армии. Следует предположить, что в ближайшее время Китай будет переориентироваться на производство вооружений на собственных предприятиях, а также на сотрудничество в этой области с Западом (в первую очередь – со странами Евросоюза). Например, первый специализированный китайский ударный вертолет WZ-10 разрабатывается совместно с европейскими фирмами Еurocopter и Augusta-Westland. Возможность приобретения российских боевых вертолетов Пекином даже не рассматривалась, хотя, например, Ка-50 и Ка-52 выпускаются на заводе в Арсеньеве, то есть рядом с российско-китайской границей, а по своим ТТХ они значительно превосходят WZ-10.

В заключение еще раз должен подчеркнуть: можно предположить, что руководство КНР и командование НОАК всерьез рассматривают возможность ведения в обозримом будущем наступательных боевых действий против России и стран Центральной Азии. По крайней мере именно такой сценарий войны считается наиболее вероятным. В то же время операция по силовому захвату Тайваня снята с повестки дня.

А парад был очень красивый! Во-первых, это настоящий Большой Стиль, а не нынешний отечественный тошнотворный пиар. Во-вторых, это ведь наше светлое будущее… Учите китайский!

Источник

Читать дальше →

Показателен военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине, посвященный 60-летию КНР. На нем, согласно официальным заявлениям, китайцы продемонстрировали 52 образца новой техники. При этом был показан весь спектр ВВТ – баллистические ракеты (от тактических до межконтинентальных), крылатые ракеты наземного базирования, противокорабельные ракеты морского и берегового базирования, зенитные ракетные комплексы всех радиусов действия, разнообразные бронированные машины, включая десантные (до сих пор монополистом в производстве БМД являлась Россия), реактивная и ствольная артиллерия, несколько типов беспилотных летательных аппаратов, боевые самолеты и вертолеты. При прохождении по площади колонн, представлявших различные рода войск Народно-освободительной армии Китая, не могла не обратить на себя внимание и такая весьма примечательная деталь: значительная часть личного состава была вооружена не местными копиями автомата Калашникова, а новейшими автоматическими винтовками, созданными по схеме «буллпап» на основе и того же АК, и западных образцов (FA MAS, L85). Кроме боевых машин десанта ZBD-03, нельзя не отметить полных копий российских зенитных ракетных систем С-300 и реактивных систем залпового огня «Смерч» (последние РФ Китаю, кстати, не поставляла никогда), ЗРК малой дальности «Кроталь» китайцы также «передрали» без стеснения. КНР стала монополистом в классе крылатых ракет наземного базирования, т.к. по известному Договору об РСМД США и Россия не могут иметь крылатых ракет наземного базирования. Интересно просутствие новейших классов вооружений таких, как беспилотники, установленные на автомобилях. зенитные ракетно-пушечные комплексы Туре 95 (они же PGZ-04), нарушив монополию российской «Тунгуски».

Только что в Китае завершились военные учения «Куюаэ-2009» – крупнейшие за 60-летнюю историю КНР. Они проводились на территории четырех из семи военных округов – Шэньянского, Ланьчжоуского, Цзиннаньского и Гуаньчжоуского.[next]

На учениях отрабатывались совместные действия всех родов войск в условиях современной войны. Одной из целей маневров была проверка новейших систем вооружений, а также работоспособности разворачиваемой Китаем национальной навигационной спутниковой системы «Бэйдоу» – аналога американской GPS. Стоит обратить внимание на то, что НОАК проводит не отдельные тактические учения, необходимые для поддержания повседневной боеготовности частей и подразделений, а маневры стратегического масштаба, в которых задействуются армии и военные округа, они охватывают большую часть территории материкового Китая – отнюдь не малой по площади страны. И характер учений тоже весьма интересен – он заведомо не имеет отношения ни к высадке на Тайвань, ни к отражению агрессии со стороны США. Захват Тайваня – это воздушно-морская десантная операция, размеры же острова не очень-то велики, там не понадобятся тысячекилометровые марши, поскольку ширина его с запада на восток не превышает 150 км. Вдобавок в проводимых учениях не участвуют войска Нанкинского военного округа, который и ориентирован на действия против Тайваня.

Соответственно возникает вопрос, с какой армией сухопутные войска и ВВС НОАК собираются вести войну с использованием самой современной боевой техники, спутниковой навигационной системы, других новейших систем обеспечения боевых действий?

Для Китая имеет смысл экспансия не в Юго-Восточную Азию и не в Корею (про Индию и говорить нечего), а в Казахстан и Россию (Монголия падет «заодно»). И тут следует отметить, что только на этих ТВД возможны наступательные операции на глубину до 2 тыс. км. В Юго-Восточной Азии глубина ТВД в целом не превышает 1,5 тыс. км, на Корейском полуострове составляет не более 750 км. Да и местность, где проводятся учения, более всего соответствует по своим физико-географическим условиям регионам Центральной Азии, Дальнего Востока и Забайкалья. А отнюдь не Юго-Восточной Азии. В учениях, как уже было сказано, не задействуются войска ориентированного на Тайвань Нанкинского военного округа, зато в них принимают участие соединения Пекинского, Шэньянского и Ланьчжоуского ВО, ориентированных на Россию, Монголию и Центральную Азию, и Цзиннаньского ВО, являющегося резервным для этих округов, а также «экспериментальным» (именно в его частях в первую очередь отрабатывается использование новой боевой техники и способов ее применения).

Можно отметить, что в последнее время военно-техническое сотрудничество Китая с Россией сворачивается. Отчасти это можно объяснить тем, что стремительно деградирующий оборонно-промышленный комплекс РФ уже не способен предложить китайцам то вооружение и технику, которая им нужна. Другим объяснением является то, что Пекин всерьез рассматривает в обозримом будущем возможность ведения боевых действий против Российской армии. Следует предположить, что в ближайшее время Китай будет переориентироваться на производство вооружений на собственных предприятиях, а также на сотрудничество в этой области с Западом (в первую очередь – со странами Евросоюза). Например, первый специализированный китайский ударный вертолет WZ-10 разрабатывается совместно с европейскими фирмами Еurocopter и Augusta-Westland. Возможность приобретения российских боевых вертолетов Пекином даже не рассматривалась, хотя, например, Ка-50 и Ка-52 выпускаются на заводе в Арсеньеве, то есть рядом с российско-китайской границей, а по своим ТТХ они значительно превосходят WZ-10.

В заключение еще раз должен подчеркнуть: можно предположить, что руководство КНР и командование НОАК всерьез рассматривают возможность ведения в обозримом будущем наступательных боевых действий против России и стран Центральной Азии. По крайней мере именно такой сценарий войны считается наиболее вероятным. В то же время операция по силовому захвату Тайваня снята с повестки дня.

А парад был очень красивый! Во-первых, это настоящий Большой Стиль, а не нынешний отечественный тошнотворный пиар. Во-вторых, это ведь наше светлое будущее… Учите китайский!

Источник

Читать дальше →