971

安德烈*Gnezdilov:过去的结局了自己的生命,我们不能移动

你可以不去度假,或者在旅游,不去上大学或工作。 但是通过的结局了自己的生命,我们不能移动。 和通过,将会发生什么然后,太多。

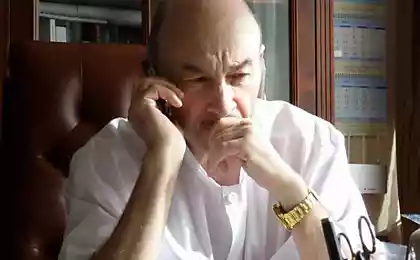

精神病医生安德烈*弗拉基米罗维奇*Gnezdilov工作的最严重的癌症患者。 四分之一个世纪前他建立了该国第一个临终关怀医院,在那里让生活更容易并且受苦受难的人,他们的希望是显微镜下的小或没有。 今天,他被称为第一收容所在Lakhta附近的圣彼得堡。 从那里开始的临终关怀俄罗斯的运动。

我们说安德烈*弗拉基米罗维奇,谁也被称为博士Balu,在他的公寓充满神秘的东西,娃娃和童话人物。 博士Gnezdilov写工作的心理治疗和博士Balu故事,也帮助患者。

主要结束我们的谈话— 规则的生活,不是死亡,我们动起来沿着它的振铃串到底是高的。 和他们来说,这非常高。

经常患者返回的医院、研究所、烧你的旧房博士说,Gnezdilov的。 —想法:分离的疾病,改变陈规定型观念。 这就是我用的,我有一个文艺房,这是我们用于一个人可以改变我们自己。

你生病回家吗?

是的,当然! 许多保留,因为他们再次开始生活的利益的一些其他地区或者克服这些情况下,驱使他们这一疾病。 常见疾病,尤其是癌症,是的,我想说,形而上学。

《公约》的苏斯

—我们听到哭泣,我们赶紧去帮助。 不总是患者需要这种援助。 我去收容所,我看到病人蹲鬼脸上的痛苦他的脸。 我说,"你有什么问题吗? 你受伤了吗?" —"没关系,医生。" —"怎么不注意呢? 我们是一个运动提出的和临终关怀开以为你不经历痛苦"。 "医生,你知道,我认为,随着痛苦,我带了所有的坏"。

砰! 作为一个道德原则。 当我们生病,我们认为,地方犯罪,事情没有那么做。 在这里,事实证明,疾病和痛苦不是作为一种惩罚,但为赎罪.

然后我记得陀思妥耶夫斯基,托尔斯泰和我们整个星系的着名作家和教师的生活。 当然,在这些条件,该运动的临终关怀的服务中获取的道德角色。 因为你不能这么愈合,但至少缓解人的痛苦,一个微笑,一种特殊的关系。 这也适用于老年学,照顾的老年人。 我们发现这么多unironed旧,我们通过的时间哭,因为接触人喜爱姿态,他开始哭了起来。 他是在哭吗? 和我说的,没有笔触。

这可以被认为是药? 她不治疗,直到恢复。

中世纪的医生苏斯说,时间将会到来,每个医生应该成为该药物的患者。 不可能治愈,不可能转走。 如果你不能帮助,剥夺了他,因为他没被允许扔单独对抗坦克,这带来了一个命运。 问题的范围缩小到一个事实,姑息治疗的医药应该仅冷的痛苦,但是非常概念的疼痛是相当复杂的。

因为疼痛有时是在性关系中的身心当心理僵局,在生活在一个躯体疾病,这是真实的。 一个真正的医生是谁来到病人和即使没有写入一个单一的线的食谱,但简单的说,是一种安慰。

在老天指出的是,有特殊的助产士谁都参加了分娩时,有的是护士,整个社区的照顾者,都把儿童和儿童恢复。 这些护士甚至检查他们戴着珍珠和绿松石与死,哪些褪色,和石头上再次充满了颜色新鲜的。 这是一个事实是众所周知的。

在上帝的份上不要把我一个风扇的精神—我很反对,但事实就是事实。

这是重要的,不仅仅是临终关怀,但主要是身份的医生?

这种想法,我们在临终关怀的运动。 这是浪漫,这是一个梦想。 医生可以宣布,它不是可怕的,不痛,不孤独,他生存的悲剧或损失的心爱的人,或他们自己的疾病。

在某些情况下的生命作为一种激励去医学院成为一个帮手的人类。 在古希腊的神话是指半人马Chiron,他是在泰坦的战斗的神,我们成功了,一切都很好。 他是艺术,喜欢的音乐,是敏感的,在这个男人马。 来到英雄,谈论他们的问题和漏洞。

和大力神也得到了成的习惯。 一个是来告诉他如何应对的可怕的鸟作为他们开枪,从弓。 半人马要求,以显示他的船头,开始以螺旋箭头:真的是这样它可以杀死鸟吗? "小心,箭头中毒与毒药却水润。 如果你卡佩西克,位于,是邪恶的,"警告大力士。 他笑起来:"大力神,你忘了我是不死的,没有什么可以伤害我"。

突然,并不小心刮伤他的手,一个可怕的毒物倾入他的身体并开始吞噬。 他寻求救赎痛苦,在矿物、植物。 东西更容易,一些加剧了他的情况。 最后,他成为精通医学和提高的上帝阿斯. 伤员的治疗师—那是什么它就是所谓的.

任何人经历的痛苦,或存储的痛苦经历由他的父母,或者躺在他的前面一些的痛苦和他觉得她。 这种痛苦是一个刺激,自我牺牲。

叫格拉尼

—这里曾经是骑士,圣殿骑士,份封地,他们安排的朝圣者来崇拜的圣地、修道院、他们,在必要的时候,捍卫了他们的住房。 他们被称为家庭gostepriimstvo、收容所中。 酒店—好客。

但是,这一切都是深刻得多。 任何人的生命可以表示为徘徊。 我们走了,我的锤子在一起的国家。 但这不是生命的意义。 和生命的意义是救世主的例子。

如果你还记得,在此之前你去各各他祈祷在客西马尼园的。 他祈祷说:"主啊,这杯通过自我"。 但在此之前,他告诉门徒说:"我不要睡觉"。 他三次哭了出来给他,并三次他们说,"是的,大师"。 和三次他们睡着了。

实际上临终关怀运动的某个地方的深处很多--尽管我不知道,我发言为自己被认为是一个电话留的病人。 最大的心理治疗产生影响的病人甚至没有药物治疗和心理治疗的存在。 常常一个成年人,一旦在一个情况下的疾病,是背道路上的他的童年。 作为一个孩子,孩子胜,妈妈:"妈妈,我受伤了我的膝盖。" 她会亲吻这个地方,Pat—都过去了,跑。 从这些基地的增长临终关怀的运动。

怎么临终关怀运动开始在我们中间吗?

我们首先必须记得丹尼尔大公当格兰宁,它们在1980年独立实体从该讲坛上讲话的人说:"公民,同志们,朋友,不要指望当局会没有出席你的情况。 如果你想要做的事很好,急于做好现在的自己"的。

然后我记得的伟大崛起中的人。 到满足,都愿意给的公寓楼,每个他为你吹。 我吹在rospisnoy调,甚至不知道,临终关怀的存在。

十年ottrubil在癌症研究所,来自别赫捷列夫研究所在自己,当在肿瘤学中,一般不是精神科医生。 我的理解是,不是所有的这一质量将有三百的患者。 另一个是剂量Babayan,首席精神病医生,那么谁统治:50毫克的药物,每天以及没有更多的,否则的病人将会成为一名吸毒者。 如果重要的,一个男人会成为一个吸毒者或者没有,死亡。

没什么并没有什么

第一个临终关怀我们的组织在1990年。 来到英国记者维克多索尔萨,他积极从事济贫院在英格兰,并且当它成为可能,并来到我们。

维克索尔蒂和费用,去英国,我学习了那里,因为所有这一切都应该以安排。 谢谢,我认为格兰宁跟着我在小组甚至没有护士,但根本没有医疗教育的人来到临终关怀。

谁能他们是什么? 护士、护士—没有所需的教育。 一分钱工资。 和再培训的姐妹们。 但是,最有趣,该团队,是这样的,我还记得每一个人。 可怜的条件下,农村医院在拉赫蒂,建立由公主奥尔加。 但是它的温暖。 有些事情我从来没有看到在世界的平等的所有保健工作者。

我的意思吗?

在正规的医院,包括谁负责? 首席医生。 然后在首席医疗干事。 然后医生。 然后妹妹。 然后护士。 然后生病。 当 病人应该是第一个! 应该是参考小组,他信任他的健康状况等。

没有怨恨那个患者是坦率的,并要求有送到他作为一名医生,并说,一名护士。 这仅仅是更加容易。

不知道如果你曾经在医院里,这里的一切都是立即限于该问题的主席。 你是在房子,你和另外三人。 这并不重要。 你必须去大。 在这里躺在床上,在尿布之类的东西。 但是你不好意思屁东西。 以及突然zinotchka,我们的护士,这是一旦画眉从罗曼诺夫。 照顾奶牛,给奶格里戈里*罗曼诺夫。

第一秘书的列宁格勒区域委员会共产党吗?

嗯,是的。 在这里,她是这样的,嗯,稍微荒谬的。 高大粗糙的边缘周围。 但是,冷静一些. 它来了,等待她生病的时候她来上班。 如果她的大便是不可怕和它的所有自然。 为什么? 所有的权利。 平静下来。 Podter,podmilj。 这是非常重要的是,人们可以负担得起的选择与他们觉得轻。 伙伴关系。

这是一个宗教机构?

不是宗教,但是精神的。 什么是精神吗? 每个人都了解你想要什么。 但首先我认为精神意味着宗教。 呼叫牧师等等。 但是,这仅仅是部分宗教的照顾病人。 此外,每个教派对他所属的。

灵性是深刻得多。 这是介绍为的意识的病人的一些想法关于死亡。 因为他们会问:是什么他们在等着接下来会发生什么。 和我们的重要任务不是给一个配方的一个很容易死亡的病人,他理解它。

有意义的死亡是与理解的生活。 和死很容易的时候你知道有什么死亡。 或者把你的死亡:例如,"让我去死,但我的孩子是健康的。"

但是男人不会死在自我牺牲,并从该疾病是发生在他身不由己。

我的病人做了手术,他看到了,她已经结肠癌。 触摸它没有,只用了一个活组织检查。 出院,他说,一切都是为了。 她的理解,它不是在订单,它只是说,对话。 说:"我必须活着。 我的女儿,我的丈夫是个酒鬼。 而且我讨厌这样的事实,她的丈夫追我喝醉了有一个斧头和刀刺在裤裆与他的脚。 我有一个半月开始增长肿瘤。 我的生活。"

和她的生活。 生活一年多,尽管她个月没有给出。 一半的生活。 最后,它在某种程度上获取:一个丈夫的地方消失,无法承受的气味,那里是一样的堂弟,女儿安顿在学院。 她说:"现在我可以死在和平之中。 所有附加"的。 和死亡。

做她的尸体解剖发现癌症。 毫无疑问,这是,事实上,她只是战胜癌症。 她是如此的参与的女儿,以及内部的这个程序的。

因此,谈论什么样的疾病是自我牺牲,不是在一个空的地方已经出现。

顺便说一句,奇怪的是,当来年轻医生在癌症诊所或在临终关怀,他们的第一个问题:"有没有任何情况下愈合了吗?" 有的。

和一个很好的例子是塞拉芬萨罗夫的。 父亲莫托维罗夫是好朋友,他现在病得很严重。 开始谈论什么"你不准备死。" "是的,父亲,不是准备好了,不知道如何。" "好的,祈祷,认为"。 接下来时间并且说,"你会生活,而不是您同意死了,我精神的女儿,你的表妹。 她已经准备任何东西,你会死的。" 真的,垂死的姐姐,这仍然存在。

现在,在这里,例如,在圣彼得堡的人,一个癌症患者第四阶段,总是可以依靠rospisnoy帮助吗?

是的。 我们还记得克索尔萨的。 他说,这是最好我们不会打开一个临终关怀,于让他付出代价的。 然后原则上免费的姑息治疗的药我们花了数十个机构在全国各地。 实际上我甚至要说它是如何努力来提高和煽动群众,向他们灌输新的东西。

为什么俄罗斯是这样一个绊脚石呢? 我们有任何的倡议溶解到什么,并没有结束。 我们可能,因此,生存坏的和好的出来,是埋没。 因此,在俄罗斯一切都是很难获得习惯。

不幸的是,给予该人的保证,即死它不会伤害,不是孤单的,不是害怕,太多的责任,这是需要牺牲自己。

内心的孩子

—你看,她很丑,但是太可爱了! 我只是叫她佩吉,玛吉和莫莉。 在早晨,她佩吉,玛吉一天,傍晚时,莫莉,她知道,摇篮曲。

为什么娃娃?

这是一个特殊的存,它们都与心理治疗。 这是第一个朋友的孩子,因为它是小型的,并娃娃是甚至更小。 和娃娃,他失去的关系强加给他的父母。

而有这么多有趣的事情。 从来没有眼泪,因为会议与儿童激起的患者非常多。 这是一个保护区,我们已经在生活。

因为儿童是不同的成年人? 一个孩子的想象力,他可以自己的世界上,没有分配,并释放自由。 这种可能性的非理性思想,固有的儿童,令人欣慰的成年人。 因为每个内心的孩子还活着和救援,从最困难的情况下--甚至当我们说,癌症是最后一个阶段,时间死去。

内儿童说:"没有死亡。 如果她威胁我,然后这不是!" 和他的思想感情;它是充满了情感,他的信仰。 她帮他克服许多问题。 因此,我们的做法 的心理治疗作为一个回到童年的。

惊讶的医务人员被分:我们有一个教授的诊所,他自己创建了,转过来的护士说:"你能读这个吗?" "你是受欢迎的。 你要什么看?" —"仙女的故事"。 "为什么故事?" "因为在这个故事有一个元素的奇迹"。

人们可以分为:

我开始写信一个童话故事关于我们的病人。 如果突然开始的冠冕堂皇的话,那么它意味着你必须深渊的时间不少于天方夜谭和故事在这个意义上允许你创建的布局,如新的生活。

这些娃娃吗?

做。 我一直在寻找讲故事的人,找不到,这是非常可悲的。 突然间我看到了木偶的。 和木偶,事实证明,还讲故事的人,他们让美妙的雕像,表示该人。 替换意,他们可以建立一个未来。

建立一个未来的?

是的。 你知道,行动失去在一些情况下,更容易实现的现实? 有时候娃娃成为护身符。 最重要的是,还有就是所谓的转移。 患者来到医生说,"我是胡桃夹子,我来为您服务。" 并给洋娃娃。 因为顽固,坚持不懈,骄傲的病人不能信任的医生。 但是他把洋娃娃到痛处和它变得容易! 这里是一个娃娃,已安慰因此,许多病人!

死亡和奇迹

在他的书籍,详细说明的心理治疗技术以及该国所经历的癌症患者,并告诉你有关的不寻常的现象,相关的临床死亡。

临床,不是临床—它仍然是相关联的相同。

当时是死亡? 心脏病、心脑,没什么,没什么来。 事实上,当一个人死了,他的心脏停止,停止血液,大脑是不工作的人遇到什么遥远的国度。

一个简单的农民从普斯科夫地区,突然说一口流利的英语的个人经验。 我坐在她旁边,她死了,突然醒来,笑着说:"医生,你知道我看到了什么现在?" 我问:"你看到了什么?" "我看到了,我是在一些奇怪的地方。 我的理解是,这是英格兰和我在白色礼服的新娘需要走下楼去教堂结婚。 和我的名字是安妮的"。

我不知道她的名俄罗斯的声音的英语,这是安妮. 我说,"你会说英语吗?" 她突然回答我的英语,这听起来美丽。 别的东西所述,手倒下了,他的眼睛变暗,而死亡。

各种奇迹,其中都认为,已经悄悄地发生。 垂死病人处于昏迷状态在他的房间里把第二个患者。 和他看到这个垂死的很害怕为自己和他所谓的牧师承认,采取共只是在情况。 来到了圣餐。 牧师去,转过来说再见的时候,突然唤醒了死亡的第一和看来表达这一错误是很困难的。

牧师:"你也可能想要参加吗?" 他没有声音,他的眼睛闪烁的:是的。 他有一个交流。 试图再去的阈值转向说再见:"再见!" —这个,第一个病人,已经死亡。 最后一分钟,提交,并接受圣餐—这是什么! 和感觉到它,并且只有在他眼中的泪水中。

什么样重要的是要知道,生活并记住的死了吗?

我爱赫拉克利特。 他说:"人们在死夜光灯自己,他是死了,把他的眼睛,但是还活着,但他的接触是在一个死去小睡,醒来接触处于休眠状态"中。

我真的不想批评我们的基督教,但在我看来,这么多说话有关的罪,我们不应该忘记的喜悦。 我被带到了泰戈尔,在那里这种乐观情绪,这种光的颜色,亮度、爱。 对于我,神的出现不是作为法官,但是作为爱的。 如果你继续上帝的爱,它有机会希望得救。 这里是你如何可以表达。

但是这里不仅是基于神圣的说明,还有罗伯特*伯恩斯塔克斯,墓志铭墓上:

"这里我说谎,吉米霍格的。

也许是的罪过上帝原谅我,

我会做什么如果我是上帝,

和他的,晚了吉米霍格!"

它是一个笑话,当然,但尽管如此,我认为它是深入得多。 这意味着:有人保存,保存人吗? 我认为,在一些深刻的意义上整个世界正在努力统一。 认为上帝创造的东西是错误的,难。

忏悔者的痛苦

人们失去力量,生病,并减少,从相当简单的事情,压力。 那里不会生效的医生和所有工作人员的安宁吗? 他们如何管理留下来吗?

你知道的,奇怪的是,如治疗等。 并且,可以这么说,我们致在我们的专业燃耗的患者。 一方面,他们确切的因素,我们就燃烧,并在其他这病可动机的支持和帮助。

你知道,我们炖一锅。 所以,不要急于扔石头的医生和医疗工作人员:他们不得不忍受,接受的,实际上是在谴责我们自己永久居住在一个负领域。

我们生病的时候,我们与他们一啄盐食用的痛苦。 几乎所有的痛苦的患者等外,我们还进行自己在缩小,但更为经常。 但通常这是...什么词来找? 忏悔者的痛苦。 所以,也许。 那是什么临终关怀医生。

但是,当然,我们不仅病人谁支持我们,我们的亲人。 顺便说一句,你可以检查甚至精神和投机性的,谁是你的朋友的。 不一个人分享你的欢乐和乐趣的人你会有回升,死亡,他的床像送葬。

是有一个社区的医生在临终关怀吗?

它的存在,但它是...我的意思是在西方,它不再存在。 我们所有的时间,所以许多问题,这是很难存在。 然后我们都是建立在一些竞争:他的临终关怀的更好。 废话。 谁会死,谁将会死去? 什么标准选择的? 因此,这是非常困难的。

但是你说有关群体的铁骑士。 仍然,这个群体的存在吗?

它存在于人民。 即使是,也许,没有医生,和那些能够理解和感觉。

最后一个摇篮曲

一个简单的女人在跟我说话,说:"安德烈,告诉我坦率地说,我不害怕死亡!" 我的回答是:"你是什么意思,我们都害怕,没什么错误的"。 "我有一个情况下",她说,"我过着快乐的生活,虽然不是结婚的一个富有的人等等。 但是我想要结婚并有一个女孩—我是天生的女孩,然后想让她的孙女—孙女出生。 在一般情况下,我过着体面和适足的生活。 并学到了有关她的一切都没有知道在我的位置上,我想要更多。"

你可以想象的:死亡,以寻求一个解释为生活! 这是一个伟大的事情。 这是开始的某种乐观念,或者东西。

读你的书"各各他"时,我注意到,一个人的反应给新闻有癌症是相当典型的和可预测的和他的行为也被分类。 抓住自己的印象是,我们,人,做的的数量和类型的机械。 出现这样的问题:是否存在的男人的东西在同一时间和不可预测的,这绝对是真的吗?

嗯,你知道,如果一概而论,有必要提醒有关的另一个因素:每一个垂死的男人给自己允许死的。 它可以被一个微笑的一个亲近的人...许可而死亡的家庭,从牧师...他本人会让自己死亡。

和死亡有时被看作是一个囊泄漏的空气。 它和你所有的...

事实上,最后一个步骤—它经常伴随着紧张局势。 一个男人需要步入未知的。 让你自己。 他将停止战斗和散步。 和它拿起电流。

在这个意义上,它是有趣的发言由亚历山大*索科洛夫。 他来到我们在那里,在拉赫蒂,和钦佩。 说:"什么一个美丽的地方的死亡"。 这是什么? "但海湾排。 同该地区的飞机起飞"...

死了一个女人。 我坐在那里与她的丈夫。 他握住她的手,因为如果所有的规则。 她是不会死的。 正在寻找妹妹说:"你保持它。 她不会死,而你在这里。" "我应该怎么做?" "去散步一小时回来。" 他离开出去。 姐妹坐在他的位置,把患者的手和演唱。 你怎么想唱歌吗? 催眠曲。 突然生病的微笑。 和她睡了,这倦怠的死亡。 把柄在他的脸颊而像一个孩子,这种态度是通过。 左...左边有一个平静的微笑与的催眠曲。

安德烈Gnezdilov出生于1940年在列宁格勒。 他的父亲是一个着名的科学家-寄生虫学,母亲是一个雕塑家。

接收于1963年,毕业文凭的普通开业医生,后来他成为一名精神病医生在心理神经学研究所的命名后,别赫捷列夫,在那里它来在列宁格勒研究所的肿瘤。 N.N.洛娃,指导思想的心理帮助最严重的患者。 他的公开讲座,促进认识的英语记者和活动家在临终关怀运动尤索尔蒂.

支持阿纳托利*索布恰克在1990年在郊区的圣彼得堡(列宁格勒)Lakhta,他们打开该国的第一个临终关怀医疗设施,以协助病入膏肓。出版

采访了由米哈伊尔*Rogozhnikov

P.S.并记住,只要改变你的想法—我们一起改变世界了。 ©

资料来源:expert.ru/russian_reporter/2015/12/ranenyij-tselitel/

精神病医生安德烈*弗拉基米罗维奇*Gnezdilov工作的最严重的癌症患者。 四分之一个世纪前他建立了该国第一个临终关怀医院,在那里让生活更容易并且受苦受难的人,他们的希望是显微镜下的小或没有。 今天,他被称为第一收容所在Lakhta附近的圣彼得堡。 从那里开始的临终关怀俄罗斯的运动。

我们说安德烈*弗拉基米罗维奇,谁也被称为博士Balu,在他的公寓充满神秘的东西,娃娃和童话人物。 博士Gnezdilov写工作的心理治疗和博士Balu故事,也帮助患者。

主要结束我们的谈话— 规则的生活,不是死亡,我们动起来沿着它的振铃串到底是高的。 和他们来说,这非常高。

经常患者返回的医院、研究所、烧你的旧房博士说,Gnezdilov的。 —想法:分离的疾病,改变陈规定型观念。 这就是我用的,我有一个文艺房,这是我们用于一个人可以改变我们自己。

你生病回家吗?

是的,当然! 许多保留,因为他们再次开始生活的利益的一些其他地区或者克服这些情况下,驱使他们这一疾病。 常见疾病,尤其是癌症,是的,我想说,形而上学。

《公约》的苏斯

—我们听到哭泣,我们赶紧去帮助。 不总是患者需要这种援助。 我去收容所,我看到病人蹲鬼脸上的痛苦他的脸。 我说,"你有什么问题吗? 你受伤了吗?" —"没关系,医生。" —"怎么不注意呢? 我们是一个运动提出的和临终关怀开以为你不经历痛苦"。 "医生,你知道,我认为,随着痛苦,我带了所有的坏"。

砰! 作为一个道德原则。 当我们生病,我们认为,地方犯罪,事情没有那么做。 在这里,事实证明,疾病和痛苦不是作为一种惩罚,但为赎罪.

然后我记得陀思妥耶夫斯基,托尔斯泰和我们整个星系的着名作家和教师的生活。 当然,在这些条件,该运动的临终关怀的服务中获取的道德角色。 因为你不能这么愈合,但至少缓解人的痛苦,一个微笑,一种特殊的关系。 这也适用于老年学,照顾的老年人。 我们发现这么多unironed旧,我们通过的时间哭,因为接触人喜爱姿态,他开始哭了起来。 他是在哭吗? 和我说的,没有笔触。

这可以被认为是药? 她不治疗,直到恢复。

中世纪的医生苏斯说,时间将会到来,每个医生应该成为该药物的患者。 不可能治愈,不可能转走。 如果你不能帮助,剥夺了他,因为他没被允许扔单独对抗坦克,这带来了一个命运。 问题的范围缩小到一个事实,姑息治疗的医药应该仅冷的痛苦,但是非常概念的疼痛是相当复杂的。

因为疼痛有时是在性关系中的身心当心理僵局,在生活在一个躯体疾病,这是真实的。 一个真正的医生是谁来到病人和即使没有写入一个单一的线的食谱,但简单的说,是一种安慰。

在老天指出的是,有特殊的助产士谁都参加了分娩时,有的是护士,整个社区的照顾者,都把儿童和儿童恢复。 这些护士甚至检查他们戴着珍珠和绿松石与死,哪些褪色,和石头上再次充满了颜色新鲜的。 这是一个事实是众所周知的。

在上帝的份上不要把我一个风扇的精神—我很反对,但事实就是事实。

这是重要的,不仅仅是临终关怀,但主要是身份的医生?

这种想法,我们在临终关怀的运动。 这是浪漫,这是一个梦想。 医生可以宣布,它不是可怕的,不痛,不孤独,他生存的悲剧或损失的心爱的人,或他们自己的疾病。

在某些情况下的生命作为一种激励去医学院成为一个帮手的人类。 在古希腊的神话是指半人马Chiron,他是在泰坦的战斗的神,我们成功了,一切都很好。 他是艺术,喜欢的音乐,是敏感的,在这个男人马。 来到英雄,谈论他们的问题和漏洞。

和大力神也得到了成的习惯。 一个是来告诉他如何应对的可怕的鸟作为他们开枪,从弓。 半人马要求,以显示他的船头,开始以螺旋箭头:真的是这样它可以杀死鸟吗? "小心,箭头中毒与毒药却水润。 如果你卡佩西克,位于,是邪恶的,"警告大力士。 他笑起来:"大力神,你忘了我是不死的,没有什么可以伤害我"。

突然,并不小心刮伤他的手,一个可怕的毒物倾入他的身体并开始吞噬。 他寻求救赎痛苦,在矿物、植物。 东西更容易,一些加剧了他的情况。 最后,他成为精通医学和提高的上帝阿斯. 伤员的治疗师—那是什么它就是所谓的.

任何人经历的痛苦,或存储的痛苦经历由他的父母,或者躺在他的前面一些的痛苦和他觉得她。 这种痛苦是一个刺激,自我牺牲。

叫格拉尼

—这里曾经是骑士,圣殿骑士,份封地,他们安排的朝圣者来崇拜的圣地、修道院、他们,在必要的时候,捍卫了他们的住房。 他们被称为家庭gostepriimstvo、收容所中。 酒店—好客。

但是,这一切都是深刻得多。 任何人的生命可以表示为徘徊。 我们走了,我的锤子在一起的国家。 但这不是生命的意义。 和生命的意义是救世主的例子。

如果你还记得,在此之前你去各各他祈祷在客西马尼园的。 他祈祷说:"主啊,这杯通过自我"。 但在此之前,他告诉门徒说:"我不要睡觉"。 他三次哭了出来给他,并三次他们说,"是的,大师"。 和三次他们睡着了。

实际上临终关怀运动的某个地方的深处很多--尽管我不知道,我发言为自己被认为是一个电话留的病人。 最大的心理治疗产生影响的病人甚至没有药物治疗和心理治疗的存在。 常常一个成年人,一旦在一个情况下的疾病,是背道路上的他的童年。 作为一个孩子,孩子胜,妈妈:"妈妈,我受伤了我的膝盖。" 她会亲吻这个地方,Pat—都过去了,跑。 从这些基地的增长临终关怀的运动。

怎么临终关怀运动开始在我们中间吗?

我们首先必须记得丹尼尔大公当格兰宁,它们在1980年独立实体从该讲坛上讲话的人说:"公民,同志们,朋友,不要指望当局会没有出席你的情况。 如果你想要做的事很好,急于做好现在的自己"的。

然后我记得的伟大崛起中的人。 到满足,都愿意给的公寓楼,每个他为你吹。 我吹在rospisnoy调,甚至不知道,临终关怀的存在。

十年ottrubil在癌症研究所,来自别赫捷列夫研究所在自己,当在肿瘤学中,一般不是精神科医生。 我的理解是,不是所有的这一质量将有三百的患者。 另一个是剂量Babayan,首席精神病医生,那么谁统治:50毫克的药物,每天以及没有更多的,否则的病人将会成为一名吸毒者。 如果重要的,一个男人会成为一个吸毒者或者没有,死亡。

没什么并没有什么

第一个临终关怀我们的组织在1990年。 来到英国记者维克多索尔萨,他积极从事济贫院在英格兰,并且当它成为可能,并来到我们。

维克索尔蒂和费用,去英国,我学习了那里,因为所有这一切都应该以安排。 谢谢,我认为格兰宁跟着我在小组甚至没有护士,但根本没有医疗教育的人来到临终关怀。

谁能他们是什么? 护士、护士—没有所需的教育。 一分钱工资。 和再培训的姐妹们。 但是,最有趣,该团队,是这样的,我还记得每一个人。 可怜的条件下,农村医院在拉赫蒂,建立由公主奥尔加。 但是它的温暖。 有些事情我从来没有看到在世界的平等的所有保健工作者。

我的意思吗?

在正规的医院,包括谁负责? 首席医生。 然后在首席医疗干事。 然后医生。 然后妹妹。 然后护士。 然后生病。 当 病人应该是第一个! 应该是参考小组,他信任他的健康状况等。

没有怨恨那个患者是坦率的,并要求有送到他作为一名医生,并说,一名护士。 这仅仅是更加容易。

不知道如果你曾经在医院里,这里的一切都是立即限于该问题的主席。 你是在房子,你和另外三人。 这并不重要。 你必须去大。 在这里躺在床上,在尿布之类的东西。 但是你不好意思屁东西。 以及突然zinotchka,我们的护士,这是一旦画眉从罗曼诺夫。 照顾奶牛,给奶格里戈里*罗曼诺夫。

第一秘书的列宁格勒区域委员会共产党吗?

嗯,是的。 在这里,她是这样的,嗯,稍微荒谬的。 高大粗糙的边缘周围。 但是,冷静一些. 它来了,等待她生病的时候她来上班。 如果她的大便是不可怕和它的所有自然。 为什么? 所有的权利。 平静下来。 Podter,podmilj。 这是非常重要的是,人们可以负担得起的选择与他们觉得轻。 伙伴关系。

这是一个宗教机构?

不是宗教,但是精神的。 什么是精神吗? 每个人都了解你想要什么。 但首先我认为精神意味着宗教。 呼叫牧师等等。 但是,这仅仅是部分宗教的照顾病人。 此外,每个教派对他所属的。

灵性是深刻得多。 这是介绍为的意识的病人的一些想法关于死亡。 因为他们会问:是什么他们在等着接下来会发生什么。 和我们的重要任务不是给一个配方的一个很容易死亡的病人,他理解它。

有意义的死亡是与理解的生活。 和死很容易的时候你知道有什么死亡。 或者把你的死亡:例如,"让我去死,但我的孩子是健康的。"

但是男人不会死在自我牺牲,并从该疾病是发生在他身不由己。

我的病人做了手术,他看到了,她已经结肠癌。 触摸它没有,只用了一个活组织检查。 出院,他说,一切都是为了。 她的理解,它不是在订单,它只是说,对话。 说:"我必须活着。 我的女儿,我的丈夫是个酒鬼。 而且我讨厌这样的事实,她的丈夫追我喝醉了有一个斧头和刀刺在裤裆与他的脚。 我有一个半月开始增长肿瘤。 我的生活。"

和她的生活。 生活一年多,尽管她个月没有给出。 一半的生活。 最后,它在某种程度上获取:一个丈夫的地方消失,无法承受的气味,那里是一样的堂弟,女儿安顿在学院。 她说:"现在我可以死在和平之中。 所有附加"的。 和死亡。

做她的尸体解剖发现癌症。 毫无疑问,这是,事实上,她只是战胜癌症。 她是如此的参与的女儿,以及内部的这个程序的。

因此,谈论什么样的疾病是自我牺牲,不是在一个空的地方已经出现。

顺便说一句,奇怪的是,当来年轻医生在癌症诊所或在临终关怀,他们的第一个问题:"有没有任何情况下愈合了吗?" 有的。

和一个很好的例子是塞拉芬萨罗夫的。 父亲莫托维罗夫是好朋友,他现在病得很严重。 开始谈论什么"你不准备死。" "是的,父亲,不是准备好了,不知道如何。" "好的,祈祷,认为"。 接下来时间并且说,"你会生活,而不是您同意死了,我精神的女儿,你的表妹。 她已经准备任何东西,你会死的。" 真的,垂死的姐姐,这仍然存在。

现在,在这里,例如,在圣彼得堡的人,一个癌症患者第四阶段,总是可以依靠rospisnoy帮助吗?

是的。 我们还记得克索尔萨的。 他说,这是最好我们不会打开一个临终关怀,于让他付出代价的。 然后原则上免费的姑息治疗的药我们花了数十个机构在全国各地。 实际上我甚至要说它是如何努力来提高和煽动群众,向他们灌输新的东西。

为什么俄罗斯是这样一个绊脚石呢? 我们有任何的倡议溶解到什么,并没有结束。 我们可能,因此,生存坏的和好的出来,是埋没。 因此,在俄罗斯一切都是很难获得习惯。

不幸的是,给予该人的保证,即死它不会伤害,不是孤单的,不是害怕,太多的责任,这是需要牺牲自己。

内心的孩子

—你看,她很丑,但是太可爱了! 我只是叫她佩吉,玛吉和莫莉。 在早晨,她佩吉,玛吉一天,傍晚时,莫莉,她知道,摇篮曲。

为什么娃娃?

这是一个特殊的存,它们都与心理治疗。 这是第一个朋友的孩子,因为它是小型的,并娃娃是甚至更小。 和娃娃,他失去的关系强加给他的父母。

而有这么多有趣的事情。 从来没有眼泪,因为会议与儿童激起的患者非常多。 这是一个保护区,我们已经在生活。

因为儿童是不同的成年人? 一个孩子的想象力,他可以自己的世界上,没有分配,并释放自由。 这种可能性的非理性思想,固有的儿童,令人欣慰的成年人。 因为每个内心的孩子还活着和救援,从最困难的情况下--甚至当我们说,癌症是最后一个阶段,时间死去。

内儿童说:"没有死亡。 如果她威胁我,然后这不是!" 和他的思想感情;它是充满了情感,他的信仰。 她帮他克服许多问题。 因此,我们的做法 的心理治疗作为一个回到童年的。

惊讶的医务人员被分:我们有一个教授的诊所,他自己创建了,转过来的护士说:"你能读这个吗?" "你是受欢迎的。 你要什么看?" —"仙女的故事"。 "为什么故事?" "因为在这个故事有一个元素的奇迹"。

人们可以分为:

- 相信奇迹

- 承认所有的世界是一个奇迹

- 人不相信奇迹。

我开始写信一个童话故事关于我们的病人。 如果突然开始的冠冕堂皇的话,那么它意味着你必须深渊的时间不少于天方夜谭和故事在这个意义上允许你创建的布局,如新的生活。

这些娃娃吗?

做。 我一直在寻找讲故事的人,找不到,这是非常可悲的。 突然间我看到了木偶的。 和木偶,事实证明,还讲故事的人,他们让美妙的雕像,表示该人。 替换意,他们可以建立一个未来。

建立一个未来的?

是的。 你知道,行动失去在一些情况下,更容易实现的现实? 有时候娃娃成为护身符。 最重要的是,还有就是所谓的转移。 患者来到医生说,"我是胡桃夹子,我来为您服务。" 并给洋娃娃。 因为顽固,坚持不懈,骄傲的病人不能信任的医生。 但是他把洋娃娃到痛处和它变得容易! 这里是一个娃娃,已安慰因此,许多病人!

死亡和奇迹

在他的书籍,详细说明的心理治疗技术以及该国所经历的癌症患者,并告诉你有关的不寻常的现象,相关的临床死亡。

临床,不是临床—它仍然是相关联的相同。

当时是死亡? 心脏病、心脑,没什么,没什么来。 事实上,当一个人死了,他的心脏停止,停止血液,大脑是不工作的人遇到什么遥远的国度。

一个简单的农民从普斯科夫地区,突然说一口流利的英语的个人经验。 我坐在她旁边,她死了,突然醒来,笑着说:"医生,你知道我看到了什么现在?" 我问:"你看到了什么?" "我看到了,我是在一些奇怪的地方。 我的理解是,这是英格兰和我在白色礼服的新娘需要走下楼去教堂结婚。 和我的名字是安妮的"。

我不知道她的名俄罗斯的声音的英语,这是安妮. 我说,"你会说英语吗?" 她突然回答我的英语,这听起来美丽。 别的东西所述,手倒下了,他的眼睛变暗,而死亡。

各种奇迹,其中都认为,已经悄悄地发生。 垂死病人处于昏迷状态在他的房间里把第二个患者。 和他看到这个垂死的很害怕为自己和他所谓的牧师承认,采取共只是在情况。 来到了圣餐。 牧师去,转过来说再见的时候,突然唤醒了死亡的第一和看来表达这一错误是很困难的。

牧师:"你也可能想要参加吗?" 他没有声音,他的眼睛闪烁的:是的。 他有一个交流。 试图再去的阈值转向说再见:"再见!" —这个,第一个病人,已经死亡。 最后一分钟,提交,并接受圣餐—这是什么! 和感觉到它,并且只有在他眼中的泪水中。

什么样重要的是要知道,生活并记住的死了吗?

我爱赫拉克利特。 他说:"人们在死夜光灯自己,他是死了,把他的眼睛,但是还活着,但他的接触是在一个死去小睡,醒来接触处于休眠状态"中。

我真的不想批评我们的基督教,但在我看来,这么多说话有关的罪,我们不应该忘记的喜悦。 我被带到了泰戈尔,在那里这种乐观情绪,这种光的颜色,亮度、爱。 对于我,神的出现不是作为法官,但是作为爱的。 如果你继续上帝的爱,它有机会希望得救。 这里是你如何可以表达。

但是这里不仅是基于神圣的说明,还有罗伯特*伯恩斯塔克斯,墓志铭墓上:

"这里我说谎,吉米霍格的。

也许是的罪过上帝原谅我,

我会做什么如果我是上帝,

和他的,晚了吉米霍格!"

它是一个笑话,当然,但尽管如此,我认为它是深入得多。 这意味着:有人保存,保存人吗? 我认为,在一些深刻的意义上整个世界正在努力统一。 认为上帝创造的东西是错误的,难。

忏悔者的痛苦

人们失去力量,生病,并减少,从相当简单的事情,压力。 那里不会生效的医生和所有工作人员的安宁吗? 他们如何管理留下来吗?

你知道的,奇怪的是,如治疗等。 并且,可以这么说,我们致在我们的专业燃耗的患者。 一方面,他们确切的因素,我们就燃烧,并在其他这病可动机的支持和帮助。

你知道,我们炖一锅。 所以,不要急于扔石头的医生和医疗工作人员:他们不得不忍受,接受的,实际上是在谴责我们自己永久居住在一个负领域。

我们生病的时候,我们与他们一啄盐食用的痛苦。 几乎所有的痛苦的患者等外,我们还进行自己在缩小,但更为经常。 但通常这是...什么词来找? 忏悔者的痛苦。 所以,也许。 那是什么临终关怀医生。

但是,当然,我们不仅病人谁支持我们,我们的亲人。 顺便说一句,你可以检查甚至精神和投机性的,谁是你的朋友的。 不一个人分享你的欢乐和乐趣的人你会有回升,死亡,他的床像送葬。

是有一个社区的医生在临终关怀吗?

它的存在,但它是...我的意思是在西方,它不再存在。 我们所有的时间,所以许多问题,这是很难存在。 然后我们都是建立在一些竞争:他的临终关怀的更好。 废话。 谁会死,谁将会死去? 什么标准选择的? 因此,这是非常困难的。

但是你说有关群体的铁骑士。 仍然,这个群体的存在吗?

它存在于人民。 即使是,也许,没有医生,和那些能够理解和感觉。

最后一个摇篮曲

一个简单的女人在跟我说话,说:"安德烈,告诉我坦率地说,我不害怕死亡!" 我的回答是:"你是什么意思,我们都害怕,没什么错误的"。 "我有一个情况下",她说,"我过着快乐的生活,虽然不是结婚的一个富有的人等等。 但是我想要结婚并有一个女孩—我是天生的女孩,然后想让她的孙女—孙女出生。 在一般情况下,我过着体面和适足的生活。 并学到了有关她的一切都没有知道在我的位置上,我想要更多。"

你可以想象的:死亡,以寻求一个解释为生活! 这是一个伟大的事情。 这是开始的某种乐观念,或者东西。

读你的书"各各他"时,我注意到,一个人的反应给新闻有癌症是相当典型的和可预测的和他的行为也被分类。 抓住自己的印象是,我们,人,做的的数量和类型的机械。 出现这样的问题:是否存在的男人的东西在同一时间和不可预测的,这绝对是真的吗?

嗯,你知道,如果一概而论,有必要提醒有关的另一个因素:每一个垂死的男人给自己允许死的。 它可以被一个微笑的一个亲近的人...许可而死亡的家庭,从牧师...他本人会让自己死亡。

和死亡有时被看作是一个囊泄漏的空气。 它和你所有的...

事实上,最后一个步骤—它经常伴随着紧张局势。 一个男人需要步入未知的。 让你自己。 他将停止战斗和散步。 和它拿起电流。

在这个意义上,它是有趣的发言由亚历山大*索科洛夫。 他来到我们在那里,在拉赫蒂,和钦佩。 说:"什么一个美丽的地方的死亡"。 这是什么? "但海湾排。 同该地区的飞机起飞"...

死了一个女人。 我坐在那里与她的丈夫。 他握住她的手,因为如果所有的规则。 她是不会死的。 正在寻找妹妹说:"你保持它。 她不会死,而你在这里。" "我应该怎么做?" "去散步一小时回来。" 他离开出去。 姐妹坐在他的位置,把患者的手和演唱。 你怎么想唱歌吗? 催眠曲。 突然生病的微笑。 和她睡了,这倦怠的死亡。 把柄在他的脸颊而像一个孩子,这种态度是通过。 左...左边有一个平静的微笑与的催眠曲。

安德烈Gnezdilov出生于1940年在列宁格勒。 他的父亲是一个着名的科学家-寄生虫学,母亲是一个雕塑家。

接收于1963年,毕业文凭的普通开业医生,后来他成为一名精神病医生在心理神经学研究所的命名后,别赫捷列夫,在那里它来在列宁格勒研究所的肿瘤。 N.N.洛娃,指导思想的心理帮助最严重的患者。 他的公开讲座,促进认识的英语记者和活动家在临终关怀运动尤索尔蒂.

支持阿纳托利*索布恰克在1990年在郊区的圣彼得堡(列宁格勒)Lakhta,他们打开该国的第一个临终关怀医疗设施,以协助病入膏肓。出版

采访了由米哈伊尔*Rogozhnikov

P.S.并记住,只要改变你的想法—我们一起改变世界了。 ©

资料来源:expert.ru/russian_reporter/2015/12/ranenyij-tselitel/