577

珍妮的牧羊人:一个破碎的身体并不意味着一个破碎的人

第五十四亿四百万二千二百七十

滑雪珍妮*谢泼德梦想的奥运会奖牌,而在训练的骑自行车,她被击中了一辆面包车。 她股强大的故事关于人的恢复能力。 她相信,你是不是你的身体中,拒绝古老的梦想将允许你去跟踪新的。

生命是所有有关的可能性,给创建和使用它们,并于manyaata有一个梦想的奥运会。 这让我确定的。 这是我的幸福。

是滑雪和成员国国家队的澳大利亚在滑雪,未来的冬季奥运会,我去了一个培训骑自行车我的好朋友在团队。我们开车,前往风景如画的蓝山西悉尼,是一个完美的秋天的一天:阳光、气味的桉树和一个梦想。 生活还是不错的。 我们驱车大约五个半小时,并得到的那部分旅行,我喜欢—这是山,因为我喜欢这些的山丘。 我从自行车的座位变得很难踏板,并呼吸冷的山间空气和的感觉喜欢它,烧伤我的肺,我看起来感觉到阳光在我的脸上。

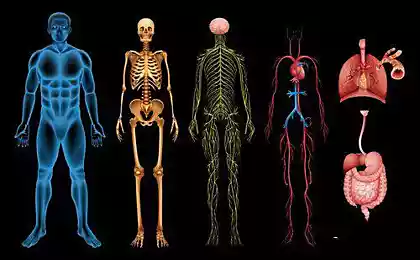

突然间一切都黑了。 我在哪里? 什么事了? 疼痛消耗我的身体。 我被击中了一辆飞驰的车10分钟之前结束行程。 我被选中了来自现场的事故和救援直升机被带到一个大型的脊柱部门在悉尼。 我接收到广泛的破坏,危及生命。 颈部和脊椎坏了在六个地方。五肋骨左侧被打破。 右手被打破。 锁骨被打破。几个骨头脚被打破。 整个右侧被撕开,充满碎石。 头部分皮肤被提升,暴露出头骨。 我有头部受伤。 我的内伤。 我有大量失血。 事实上,我失去了大约五公升的血液—那是应该在一个人的身体是我的大小。 由当时的直升机降落在医院的亨利王子在悉尼,我的血压是40至零。 我有一个非常糟糕的一天。 (笑声)

超过10天我是两者之间的测量。 我知道,我是在你的身体,但在同一时间,并且身体的外地方,在其他地方看一切都从一个高度,因为如果这是发生在别人。 为什么我想要回到这个身体是如此破碎了吗?

但声音一直打电话给我说:"好吧,留下来陪我!"

"没有。 这太难"。

"来吧。 这是我们的机会"。

"没有。 这个破碎的身体可能不再服侍我"

"好了,来吧。 留在我身边。 我们将这样做。 我们可以这样做在一起。"

我是在一个十字路口。 我知道,如果我没回来我的身体,我会离开这个世界。 这是争取我的生活。 10天之后我决定回到他的身体和内部出血停止。

然后我开始担心如果我会再次行走,因为下带我瘫痪的。 我的父母说,断裂的颈而不移,但是完全粉碎。 L1椎骨就像一个花生已经下降,加强对他和碎成数千件。 我必须手术。 来找我,我放在bean的脚凳,切断我,字面上的切成两半—我留下了伤疤,环绕整个身体。 从我的脊髓拉的许多作品,我可以。 我删除两根肋骨和恢复回来. L1—恢复它提请即使一个破碎的肋骨,并统一T12,L1和L2。 我缝合起来。 它花了一个小时帮我缝合起来。 我醒来的时候在伊斯兰法院联盟,情况和医生都非常兴奋,因为该行动是成功的:在这个阶段我有一点运动在大脚趾,我想,"很酷! 我要去奥运会了!" (笑声)我不知道。 想stokeslets与其他人但不是我。

后来的医生说,"珍妮,行动是成功的,我们拔出你的脊髓许多骨碎片,因为他们可以,但损害是不可逆转的。的神经中枢神经系统将不会恢复。 你已经部分瘫痪的下肢,并且你将所有合并症。 你有没有敏感度下皮带,并且在最好的情况下,它将恢复通过10%至20%。 你的余生你会有破坏内部器官。 你必须使用一导管我的余生。 如果你还是要去,那么只有轮胎的一步"。 然后她说,"珍妮,你需要重新考虑一切你曾经做过的在我的生活,因为你永远不可能做到这一点。"

我试着去理解她的话。 我是一名运动员。 我只知道这一点。 我就是这样做的。 如果我不能再这样做了,那我要怎么做? 我问自己这个问题:如果我不能再这样做了,那么我是谁?

我被转移出伊斯兰法院联盟的脊柱病房。 我躺在一个薄,脊柱硬床。 我的腿不动。 我把密集的袜子,以避免的血液停滞。 一方面我是一个演员,另一个点滴。 脖子上我有括号,头衬有沙袋,并且世界上我看到过镜子挂上她的头。 我在房子里还有其他五个人,但是,什么是引人注目的:我们还没有看到彼此的,因为我们都是说谎瘫痪的脊柱病房。 多么惊人的是吗? 如何经常在生活中你做朋友非判断,它只是通过精神吗? 并且没有任何超自然对话只是我们共享他们的内心深处的想法、担忧,我们希望,为之后的生活的脊柱病房。

我记得一个晚上包括一名护士—乔纳森—有一大堆塑料秸秆。 他悬挂它之上的每一堆吸管,并说,"让他们参加,"好,我们仍然什么都没有,所以我们听。 并且当我们做了,他悄悄地走了我们所有人又加入了所有的救命稻草,因此圈子是封闭的,并且说,"好,你的救命稻草"和我们做到了。 他说,"好。 现在我们都是连接"只要我们留下,我们呼吸异口同声的—我们知道,我们都不是独自一人在这段旅程。 甚至在一个脊椎病房,瘫痪了,我periyapuranam深和光明的时刻的信心和团结之前不存在在我的生活。 和我们每个人都知道,排放后,我们将不能回到他以前的生活。

六个月后我出院。 我记得我爸爸带着我的椅子上,所有在石膏,和我记得有阳光的感觉在她的脸上的第一次。 我贪婪地吸收它,并认为有关如何我都不能把它视为理所当然的吗? 我是令人难以置信的感谢我的生活。但在我离开医院时,护士长说的对我说:"珍妮,我想你准备好因为当你回家的时候,事情会发生。" 我说,"什么?" 她说,"你会有抑郁症。" 和我所说的,"不是我的! 不靠近机器人!"这是我的绰号。 她说,"你也一样,会,因为每个人都一样。 在脊柱单元,都是好的。 你在一个轮椅。 这是正常的。 但是当你回家的时候,你知道有多种不同的你的生活"。

我回到家,发生了一些事情。 我意识到Sam的姐姐是正确的。 我真的成了沮丧。 我是在一个轮椅。 我没有敏感度下皮带,我是一个导管。 我不能走路。 我失去了一吨重的医院,现在称重的大约36公斤。 我想放弃。 所有我需要的就是把你的跑鞋跑到街上。 我想带回原来的生活。 我想获得你的身体。

我记得我的母亲坐在我的床边,她说:"我们所有的权利了吗?"

我认为,"它可以如何是好? 我失去了一切,我尊贵的,他的一切努力。 失去了一切。" 我问的问题是:"为什么是我? 为什么是我?"

然后我记得他们的朋友谁留在该部门,特别是玛丽亚。 玛利亚是在一场车祸,醒来的时候上天他的16岁生日的时候发现她是完全瘫痪。 她不能动弹从脖子上下来,她的声带受损,她不能说话。 我说,"我们将维捷布斯克:它可以在她赞成"。 我担心的。 我不知道我会怎样觉得她旁边。 我认为这将是一个挑战,但它竟然是一个祝福,因为玛丽亚是不断的微笑。 她总是很高兴,甚至当她再次发言,但她很难理解,她从来没有抱怨过,不是一次。 我想知道她是如何能够采取一切。

然后我意识到,这不仅仅是我的生活。 这是生活本身。 我意识到,这不仅仅是我的痛苦。 这是一个总的痛苦。 然后我意识到正如在此之前,我有一个选择。 我可以继续战斗,这或者我可以让我们去接受我的身体,但我的生活处境。 这就是当我停下来问"为什么是我?" 并开始问:"为什么不是我?" 然后我想到,实际上山脚下的是一个很好的开始。

我从来不认为自己是一个有创造力的人。 我是一名运动员。 我的身体是一个机。 现在我要开始最有创意的项目有人开始重建我的生活。 虽然我不知道什么我会做这种不确定性的感觉,自由。 我不再局限于一个明确的目的。 我已经自由探索有无限的可能性的生活。这种认识开始改变我的生活。

坐在家里坐在轮椅上贴满了,我看到飞机和思想自己:"在这里它是! 如果我不能走,我可以飞"。 我说,"妈妈,我要学会飞行。" 她说,"好吧,亲爱的。" (笑声)我说,"告诉我的参考"。 她给我的电话簿和我所谓的航班学校。 我做了,他说,他想要飞。 我说,"你有没有设定一个日期吗?" 我说,"嗯,我应该从中学习的朋友谁可以把我因为我不能驱动. 好了,走了。 这是一个问题吗?" 我做了,并且几个星期后我的朋友克里斯和我妈妈开车送我到机场,我所有的36公斤,复盖顶级轮胎和宽松的工作服。 (笑声)我可以说,我看起来并不像个完美的人选来接收航班的证书。 (笑声)我一直在柜台后面因为我不能忍受的。 我说,"嗨! 我来到一个飞行的教训。"他们看着我走开了,开始扔了很多。 "你把她。" "没有,你拿着它。"最后来一个家伙说,"好。 我的名字是安德鲁,我是你的辅导员。" 我说,"酷"。 给了我一程,把它放在混凝土和这个红色的,蓝色和白色飞机。 他是美丽的。 我取消了进入驾驶室。 他们拖我的机翼上推动在驾驶舱。 我坐在上面。 到处都有按钮和拨号。 我说:"哇! 正如你所知道的,怎么所有这些按钮,并拨打的?" 教练安德鲁采取了控制,带来了飞机。 他说,"你想开车吗?" 这里有必要按舵踏板控制的飞机在地面上。 我说,"不,我的腿不采取行动。" "哦...". 我继续说:"但是我的手"。 和他说"好吧"

他克服了的跑道加入电力。 当我们超频上vzletke,底盘开始上升,从复盖,并且我们起飞了,我觉得令人难以置信的自由。 当我们离开训练机场,安德鲁对我说:"看那座山了吗?" 我说,"是的。" 他说,"好吧,那么,掌舵飞到山"。 我又看了,并且意识到,他是指在蓝山,我在那里开始我的旅程。 我把轮子飞去。 现在我远离脊柱分裂以及后来,我意识到我会成为一个飞行员。 我不知道如何通过医疗。 但我不担心因为当时我有一个梦想。 然后我回到家,准备了一个培训日记,并且做了一个计划。 我学会走路的,只要我能:首先,我支持通过两个男人,然后其中一个,我就能够走持有家具,但是只有如果她是彼此接近。 然后我走动很多:我学会走路的房子周围保持壁这样。 母亲说她一直跟着我,擦我的指纹。 (笑声)但是,至少她知道我在哪里。

因此,虽然医生继续在我身上,聚集我的身体,我继续补习材料,并最终—令人惊讶的是—通过医疗检查,现在的方式来的航班开放。我所有的空闲时间花费在飞行学校,尽管是艰难的,在所有这些人,想要航飞行员和我永远是一只脚跳,第一次在石膏,然后在钢轮胎在宽松的裤袋的药物和导管、瘸腿的...他看着我并认为,"好,谁是她想要的傻瓜? 她将永远无法做到这一点。" 有时候我是这么认为的。 但是,这并不重要,因为我内心的东西在燃烧以及它要重要得多比我的伤害。

我继续向前迈进的小目标,最后,我收到了私人航班的证书,然后我了解到飞并开始推朋友在澳大利亚。 然后我学会飞翔的双引擎飞机和接收到一个放在他们身上。 然后我学会飞翔在天气不好,以及在一个很好的字母中的仪器的航班。 然后我得到一个商业航班的证书。 然后我得到了教师的水平。 然后我是在同一个航班的学校,在那里我第一次飞的,只是现在我被教导要飞其他人。 仅仅一年半之后脊柱分裂。(鼓掌)

然后我想:"为什么不更进一步吗? 为什么不学习飞行颠倒吗?" 我学会飞翔的颠倒,成为一名教师在特技飞行。 妈妈和爸爸? 从来没有看到的。 然后我清楚地意识到,尽管事实上,我的身体可能是有限的,我的精神是不可战胜的。

哲人老子说,"当你放进去的是你,你变成什么样的可能。" 现在我知道只要我永远不会让你走的什么我想到的是我的本质,我不能创建一个全新的生活。 直到那时,直到我让你的生活你有想象,我不能活的生活,这是对我的期望的。 现在我意识到我真正的强度从来没有在身体。 尽管事实上,我的身体能力已经改变,我仍然相同。 一个礼物的飞行员是我的礼物一样礼物就是在我们每个人。

我知道我不是我的身体。 并且,你是不是你的身体。 不管你怎么看,你来自哪里和怎么您做为生活。 唯一的问题是,我们继续煽风点火的人的潜力,他们的生活,以便揭露它们的真实能力,因为我们都是连接,通过数以百万计的吸管。 现在是时候将它们连接起来和听。 如果我们想要移动到我们一般的幸福,我们需要停止集中于个人,而不是使用精神特质。

因此,拿起你的救命稻草,如果你加入我。

谢谢你。 (掌声的)谢谢你。

资料来源:www.ted.com/talks/janine_shepherd_a_broken_body_isn_t_a_broken_person?language=ru#t-1041453

滑雪珍妮*谢泼德梦想的奥运会奖牌,而在训练的骑自行车,她被击中了一辆面包车。 她股强大的故事关于人的恢复能力。 她相信,你是不是你的身体中,拒绝古老的梦想将允许你去跟踪新的。

生命是所有有关的可能性,给创建和使用它们,并于manyaata有一个梦想的奥运会。 这让我确定的。 这是我的幸福。

是滑雪和成员国国家队的澳大利亚在滑雪,未来的冬季奥运会,我去了一个培训骑自行车我的好朋友在团队。我们开车,前往风景如画的蓝山西悉尼,是一个完美的秋天的一天:阳光、气味的桉树和一个梦想。 生活还是不错的。 我们驱车大约五个半小时,并得到的那部分旅行,我喜欢—这是山,因为我喜欢这些的山丘。 我从自行车的座位变得很难踏板,并呼吸冷的山间空气和的感觉喜欢它,烧伤我的肺,我看起来感觉到阳光在我的脸上。

突然间一切都黑了。 我在哪里? 什么事了? 疼痛消耗我的身体。 我被击中了一辆飞驰的车10分钟之前结束行程。 我被选中了来自现场的事故和救援直升机被带到一个大型的脊柱部门在悉尼。 我接收到广泛的破坏,危及生命。 颈部和脊椎坏了在六个地方。五肋骨左侧被打破。 右手被打破。 锁骨被打破。几个骨头脚被打破。 整个右侧被撕开,充满碎石。 头部分皮肤被提升,暴露出头骨。 我有头部受伤。 我的内伤。 我有大量失血。 事实上,我失去了大约五公升的血液—那是应该在一个人的身体是我的大小。 由当时的直升机降落在医院的亨利王子在悉尼,我的血压是40至零。 我有一个非常糟糕的一天。 (笑声)

超过10天我是两者之间的测量。 我知道,我是在你的身体,但在同一时间,并且身体的外地方,在其他地方看一切都从一个高度,因为如果这是发生在别人。 为什么我想要回到这个身体是如此破碎了吗?

但声音一直打电话给我说:"好吧,留下来陪我!"

"没有。 这太难"。

"来吧。 这是我们的机会"。

"没有。 这个破碎的身体可能不再服侍我"

"好了,来吧。 留在我身边。 我们将这样做。 我们可以这样做在一起。"

我是在一个十字路口。 我知道,如果我没回来我的身体,我会离开这个世界。 这是争取我的生活。 10天之后我决定回到他的身体和内部出血停止。

然后我开始担心如果我会再次行走,因为下带我瘫痪的。 我的父母说,断裂的颈而不移,但是完全粉碎。 L1椎骨就像一个花生已经下降,加强对他和碎成数千件。 我必须手术。 来找我,我放在bean的脚凳,切断我,字面上的切成两半—我留下了伤疤,环绕整个身体。 从我的脊髓拉的许多作品,我可以。 我删除两根肋骨和恢复回来. L1—恢复它提请即使一个破碎的肋骨,并统一T12,L1和L2。 我缝合起来。 它花了一个小时帮我缝合起来。 我醒来的时候在伊斯兰法院联盟,情况和医生都非常兴奋,因为该行动是成功的:在这个阶段我有一点运动在大脚趾,我想,"很酷! 我要去奥运会了!" (笑声)我不知道。 想stokeslets与其他人但不是我。

后来的医生说,"珍妮,行动是成功的,我们拔出你的脊髓许多骨碎片,因为他们可以,但损害是不可逆转的。的神经中枢神经系统将不会恢复。 你已经部分瘫痪的下肢,并且你将所有合并症。 你有没有敏感度下皮带,并且在最好的情况下,它将恢复通过10%至20%。 你的余生你会有破坏内部器官。 你必须使用一导管我的余生。 如果你还是要去,那么只有轮胎的一步"。 然后她说,"珍妮,你需要重新考虑一切你曾经做过的在我的生活,因为你永远不可能做到这一点。"

我试着去理解她的话。 我是一名运动员。 我只知道这一点。 我就是这样做的。 如果我不能再这样做了,那我要怎么做? 我问自己这个问题:如果我不能再这样做了,那么我是谁?

我被转移出伊斯兰法院联盟的脊柱病房。 我躺在一个薄,脊柱硬床。 我的腿不动。 我把密集的袜子,以避免的血液停滞。 一方面我是一个演员,另一个点滴。 脖子上我有括号,头衬有沙袋,并且世界上我看到过镜子挂上她的头。 我在房子里还有其他五个人,但是,什么是引人注目的:我们还没有看到彼此的,因为我们都是说谎瘫痪的脊柱病房。 多么惊人的是吗? 如何经常在生活中你做朋友非判断,它只是通过精神吗? 并且没有任何超自然对话只是我们共享他们的内心深处的想法、担忧,我们希望,为之后的生活的脊柱病房。

我记得一个晚上包括一名护士—乔纳森—有一大堆塑料秸秆。 他悬挂它之上的每一堆吸管,并说,"让他们参加,"好,我们仍然什么都没有,所以我们听。 并且当我们做了,他悄悄地走了我们所有人又加入了所有的救命稻草,因此圈子是封闭的,并且说,"好,你的救命稻草"和我们做到了。 他说,"好。 现在我们都是连接"只要我们留下,我们呼吸异口同声的—我们知道,我们都不是独自一人在这段旅程。 甚至在一个脊椎病房,瘫痪了,我periyapuranam深和光明的时刻的信心和团结之前不存在在我的生活。 和我们每个人都知道,排放后,我们将不能回到他以前的生活。

六个月后我出院。 我记得我爸爸带着我的椅子上,所有在石膏,和我记得有阳光的感觉在她的脸上的第一次。 我贪婪地吸收它,并认为有关如何我都不能把它视为理所当然的吗? 我是令人难以置信的感谢我的生活。但在我离开医院时,护士长说的对我说:"珍妮,我想你准备好因为当你回家的时候,事情会发生。" 我说,"什么?" 她说,"你会有抑郁症。" 和我所说的,"不是我的! 不靠近机器人!"这是我的绰号。 她说,"你也一样,会,因为每个人都一样。 在脊柱单元,都是好的。 你在一个轮椅。 这是正常的。 但是当你回家的时候,你知道有多种不同的你的生活"。

我回到家,发生了一些事情。 我意识到Sam的姐姐是正确的。 我真的成了沮丧。 我是在一个轮椅。 我没有敏感度下皮带,我是一个导管。 我不能走路。 我失去了一吨重的医院,现在称重的大约36公斤。 我想放弃。 所有我需要的就是把你的跑鞋跑到街上。 我想带回原来的生活。 我想获得你的身体。

我记得我的母亲坐在我的床边,她说:"我们所有的权利了吗?"

我认为,"它可以如何是好? 我失去了一切,我尊贵的,他的一切努力。 失去了一切。" 我问的问题是:"为什么是我? 为什么是我?"

然后我记得他们的朋友谁留在该部门,特别是玛丽亚。 玛利亚是在一场车祸,醒来的时候上天他的16岁生日的时候发现她是完全瘫痪。 她不能动弹从脖子上下来,她的声带受损,她不能说话。 我说,"我们将维捷布斯克:它可以在她赞成"。 我担心的。 我不知道我会怎样觉得她旁边。 我认为这将是一个挑战,但它竟然是一个祝福,因为玛丽亚是不断的微笑。 她总是很高兴,甚至当她再次发言,但她很难理解,她从来没有抱怨过,不是一次。 我想知道她是如何能够采取一切。

然后我意识到,这不仅仅是我的生活。 这是生活本身。 我意识到,这不仅仅是我的痛苦。 这是一个总的痛苦。 然后我意识到正如在此之前,我有一个选择。 我可以继续战斗,这或者我可以让我们去接受我的身体,但我的生活处境。 这就是当我停下来问"为什么是我?" 并开始问:"为什么不是我?" 然后我想到,实际上山脚下的是一个很好的开始。

我从来不认为自己是一个有创造力的人。 我是一名运动员。 我的身体是一个机。 现在我要开始最有创意的项目有人开始重建我的生活。 虽然我不知道什么我会做这种不确定性的感觉,自由。 我不再局限于一个明确的目的。 我已经自由探索有无限的可能性的生活。这种认识开始改变我的生活。

坐在家里坐在轮椅上贴满了,我看到飞机和思想自己:"在这里它是! 如果我不能走,我可以飞"。 我说,"妈妈,我要学会飞行。" 她说,"好吧,亲爱的。" (笑声)我说,"告诉我的参考"。 她给我的电话簿和我所谓的航班学校。 我做了,他说,他想要飞。 我说,"你有没有设定一个日期吗?" 我说,"嗯,我应该从中学习的朋友谁可以把我因为我不能驱动. 好了,走了。 这是一个问题吗?" 我做了,并且几个星期后我的朋友克里斯和我妈妈开车送我到机场,我所有的36公斤,复盖顶级轮胎和宽松的工作服。 (笑声)我可以说,我看起来并不像个完美的人选来接收航班的证书。 (笑声)我一直在柜台后面因为我不能忍受的。 我说,"嗨! 我来到一个飞行的教训。"他们看着我走开了,开始扔了很多。 "你把她。" "没有,你拿着它。"最后来一个家伙说,"好。 我的名字是安德鲁,我是你的辅导员。" 我说,"酷"。 给了我一程,把它放在混凝土和这个红色的,蓝色和白色飞机。 他是美丽的。 我取消了进入驾驶室。 他们拖我的机翼上推动在驾驶舱。 我坐在上面。 到处都有按钮和拨号。 我说:"哇! 正如你所知道的,怎么所有这些按钮,并拨打的?" 教练安德鲁采取了控制,带来了飞机。 他说,"你想开车吗?" 这里有必要按舵踏板控制的飞机在地面上。 我说,"不,我的腿不采取行动。" "哦...". 我继续说:"但是我的手"。 和他说"好吧"

他克服了的跑道加入电力。 当我们超频上vzletke,底盘开始上升,从复盖,并且我们起飞了,我觉得令人难以置信的自由。 当我们离开训练机场,安德鲁对我说:"看那座山了吗?" 我说,"是的。" 他说,"好吧,那么,掌舵飞到山"。 我又看了,并且意识到,他是指在蓝山,我在那里开始我的旅程。 我把轮子飞去。 现在我远离脊柱分裂以及后来,我意识到我会成为一个飞行员。 我不知道如何通过医疗。 但我不担心因为当时我有一个梦想。 然后我回到家,准备了一个培训日记,并且做了一个计划。 我学会走路的,只要我能:首先,我支持通过两个男人,然后其中一个,我就能够走持有家具,但是只有如果她是彼此接近。 然后我走动很多:我学会走路的房子周围保持壁这样。 母亲说她一直跟着我,擦我的指纹。 (笑声)但是,至少她知道我在哪里。

因此,虽然医生继续在我身上,聚集我的身体,我继续补习材料,并最终—令人惊讶的是—通过医疗检查,现在的方式来的航班开放。我所有的空闲时间花费在飞行学校,尽管是艰难的,在所有这些人,想要航飞行员和我永远是一只脚跳,第一次在石膏,然后在钢轮胎在宽松的裤袋的药物和导管、瘸腿的...他看着我并认为,"好,谁是她想要的傻瓜? 她将永远无法做到这一点。" 有时候我是这么认为的。 但是,这并不重要,因为我内心的东西在燃烧以及它要重要得多比我的伤害。

我继续向前迈进的小目标,最后,我收到了私人航班的证书,然后我了解到飞并开始推朋友在澳大利亚。 然后我学会飞翔的双引擎飞机和接收到一个放在他们身上。 然后我学会飞翔在天气不好,以及在一个很好的字母中的仪器的航班。 然后我得到一个商业航班的证书。 然后我得到了教师的水平。 然后我是在同一个航班的学校,在那里我第一次飞的,只是现在我被教导要飞其他人。 仅仅一年半之后脊柱分裂。(鼓掌)

然后我想:"为什么不更进一步吗? 为什么不学习飞行颠倒吗?" 我学会飞翔的颠倒,成为一名教师在特技飞行。 妈妈和爸爸? 从来没有看到的。 然后我清楚地意识到,尽管事实上,我的身体可能是有限的,我的精神是不可战胜的。

哲人老子说,"当你放进去的是你,你变成什么样的可能。" 现在我知道只要我永远不会让你走的什么我想到的是我的本质,我不能创建一个全新的生活。 直到那时,直到我让你的生活你有想象,我不能活的生活,这是对我的期望的。 现在我意识到我真正的强度从来没有在身体。 尽管事实上,我的身体能力已经改变,我仍然相同。 一个礼物的飞行员是我的礼物一样礼物就是在我们每个人。

我知道我不是我的身体。 并且,你是不是你的身体。 不管你怎么看,你来自哪里和怎么您做为生活。 唯一的问题是,我们继续煽风点火的人的潜力,他们的生活,以便揭露它们的真实能力,因为我们都是连接,通过数以百万计的吸管。 现在是时候将它们连接起来和听。 如果我们想要移动到我们一般的幸福,我们需要停止集中于个人,而不是使用精神特质。

因此,拿起你的救命稻草,如果你加入我。

谢谢你。 (掌声的)谢谢你。

资料来源:www.ted.com/talks/janine_shepherd_a_broken_body_isn_t_a_broken_person?language=ru#t-1041453