585

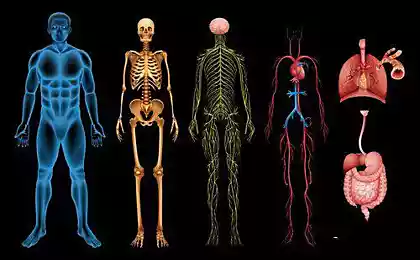

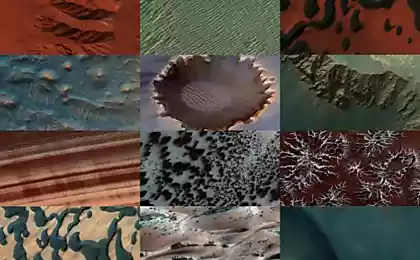

我的身体复盖一个地壳的侵蚀,就像的雕像

Patri

我的身体复盖一个地壳的侵蚀,就像的雕像

长期存在的一个在寒冷的雨水。

苍蝇累飞行,从热窒息了,下降了

上表中我们之间。 我们是无声的跟你有关任何东西。

幻想扫帚夏天的醉酒

从我的三次洗涤,卷发修剪了我的头。

这样的生活不是。 如果有什么它显然是不众所周知的"我们"。

烟灰刮从水壶,苏打水的菜伤害

就像弹簧十四年前。

你说这是意外,因为樱桃骨

"不是在咽喉打击",而且将一直是我的快乐。

我微笑,我知道东西在推进,你不要去。

我们春天我跑了赤裸裸的与我的高跟鞋—现在我漫步。

我不想听到品尝气味,你的头发,

听到你的声音,我的呼吸这么多年的"加一"。

我会把顺利剃光头的他老了,受虐的贝雷帽

并会在这个秋天,没有遗憾的是,沉默,

我不喜欢说话。

我的生活失去了你这个重要的是,薄线。

我的身体复盖一个地壳的侵蚀,就像的雕像

长期存在的一个在寒冷的雨水。

苍蝇累飞行,从热窒息了,下降了

上表中我们之间。 我们是无声的跟你有关任何东西。

幻想扫帚夏天的醉酒

从我的三次洗涤,卷发修剪了我的头。

这样的生活不是。 如果有什么它显然是不众所周知的"我们"。

烟灰刮从水壶,苏打水的菜伤害

就像弹簧十四年前。

你说这是意外,因为樱桃骨

"不是在咽喉打击",而且将一直是我的快乐。

我微笑,我知道东西在推进,你不要去。

我们春天我跑了赤裸裸的与我的高跟鞋—现在我漫步。

我不想听到品尝气味,你的头发,

听到你的声音,我的呼吸这么多年的"加一"。

我会把顺利剃光头的他老了,受虐的贝雷帽

并会在这个秋天,没有遗憾的是,沉默,

我不喜欢说话。

我的生活失去了你这个重要的是,薄线。