789

但是理想主义者的路径

我,TC,只是奠定了笔者,因为我认为这是80年代,这是经历了该国的描述。而且我必须属于同一代。

这将是11张图片及作者的文本。

我出生在奥运会1980年苏联工程师的兴隆大家庭在莫斯科郊外的一个小村庄。我的童年是有意义的在90年代初。这是我们国家的生活中有趣的,但相当剧烈的时期。的麻烦一个新的时间阈值...

很多人都在发生的事件积极的兴趣,有的人试图去影响他们。在一个社会幸福感笼罩因为有时会延迟春季扫尽寒冷的冬天,破坏冰桥在了身后。但春天立马像一只鸟,在匆忙的麻烦隐瞒。如果从云一缕阳光出现,并在黑暗中又隐藏了。

在四面八方赶到猛烈的风,带来了坏消息。在春天的报春花和绿化吞噬可怕的热量。大火烧毁种族冲突卡拉巴赫,南奥塞梯,阿布哈兹和德涅斯特河左岸。然后,他闪现在车臣。燃烧的火花可怕的大火,烧在南部边界,于1993年10月,飞到了我们的资本,点燃奥斯坦金诺和白宫苏维埃,已经烧毁数百或数千人是否情侣。深黑的深渊看着在那些日子里,总统的眼睛。

所有这些麻烦,幸运的是,我的母亲去世了边村。疯狂闪烁火灾,雷击反叛红灯亮在地平线上,呼吸palёnym干燥的风。我们通过这个邪。

那么,有可能无动于衷,看到家乡祖国的破坏,“听证会”的尖叫声折磨的妻子?有人,当然,可能的。但我是不同的。

1989年3月,举行了选举,以苏联最高苏维埃。而在每一个入口处挂着候选人的照片。我不知道这意味着什么权力,它给社会和一般特别是与我们的家庭的影响。但即使如此,我不喜欢任何吃得饱,臭美的家伙在我的门廊“挂起”,笑嘻嘻的看着进入。我发现用红色水粉一个罐子,涂抹在脸上holёnye。我画了他们的山羊角和驴的耳朵,蛇双语言。取消鬼子!但是,一老男人住在一楼 - 德米特里·伊里奇 - 一个前警察,甚至可能一个安全员,看到我从窗口并报告一切我的母亲。她开始骂我多少对我说:

- 你说什么?!难道这样你就可以?!这是非常重要的人!他们几乎是戈尔巴乔夫自己!

但它并没有打扰我。是“重要的人”可以是健谈的人,所有的日子“啪”在电视上“几乎成为戈尔巴乔夫本人”?

我是反对的解体。他认为,这是不可能消灭的大国,我们的祖先留给我们,捍卫了无数的战斗。即使这样,我看了孩子们的关于最可怕的战争的书。

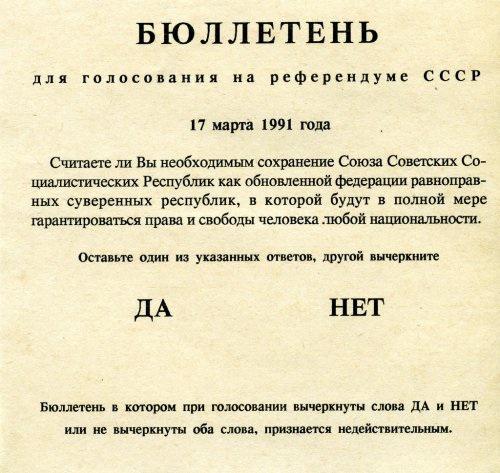

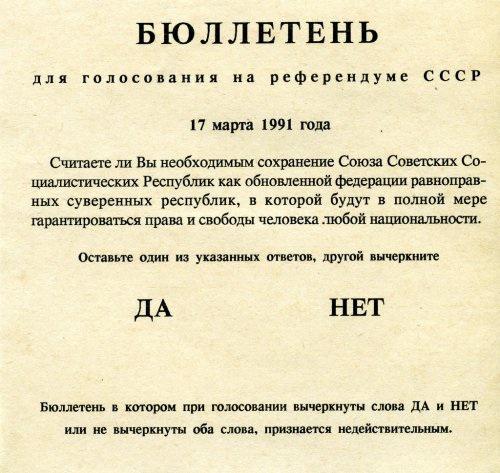

1991年3月17日在维护苏联举行全民公决。当然,我是在苏联,虽然它不能再投。但什么是出乎我的意料,我的父母和家人投了反对票!我问他们,想明白了一切。

- 你不能强迫任何人继续!让他们分开住! - 告诉我

。 - 由于公投和进行一切是自愿解决! - 我回答。它没有什么反对。

虽然我从图拉,前共产党员和政治经济学的老师在当地理工大学远处的一个表姐告诉我,所有的苏联加盟共和国,尤其是高加索地区,住在俄罗斯的代价。自从上世纪70年代许多俄罗斯中部地区降解的饮料毁了自己和死了,和共和国的南部 - 生活和繁荣的三叶草!大约在同一告诉我的父亲。我这样做,当然不知道。但他们已经在俄罗斯内陆,并在国际电联的许多共和国。

但我,他们不相信。虽然我学到了很多东西。

我立刻不喜欢叶利钦。我最初是反对的。当有一个政变在1991年8月,我是在突发事件委员会的一面。在那些日子里,我们在图拉探亲。我的阿姨问我:

- ?你为谁

我告诉她,在苏联。

- 那么 - 你的人都回来给力! - 她笑着说

。 我很抱歉,政变失败了,所以卑鄙地投降的国家。我不津津乐道的假“自由”。和周围 - 疯狂的事!节“正统派的民主党人。”

然后是1993年10月。我的第一个独立访问莫斯科的奥斯坦金诺电视中心。这是10月5日。我看到了装甲运兵车和步兵战车,烧身,烧错位的公共汽车和卡车,血渍的黑色路面......红色和黄色的秋天的夕阳。暴风雨沉重的天空...

普京,我也不相信,但是,并希望在2000年的情况将会改变。然而,我错了。随后几年,反而使我在这个思想。虚构的“绽放”俄罗斯毁了突发暴风雪,在风中落下的花瓣......但这是很高兴。你怎么能信任的人谁是去同一个课程? “一个和平的继承权力”在高加索山上炮声轰鸣,rushila房子在莫斯科和伏尔加顿斯克,一个婴儿的啼哭声在别斯兰...

不过,即使我看到这些“短板”,但很忠诚。在抗议的街道上,我没有离开。对于梅德韦杰夫从容,除了其独立的身影。 “因为他的肩膀所有的时间,普京一直在寻找。”我支持他们只有一次,在2008年8月期间在高加索地区发生新的冲突。

几年过去了。它改变了这个国家。而不是在最好的一面。

通过教育我是一个环境工程师。 2007年,他从环境工程的莫斯科国立大学毕业。我有“绿色异教的世界观”自然 - 这是神殿!她 - 我们的善良和慈爱的母亲,让我们在光他的恩典的形式神圣的礼物。它的森林和河流,山川和田野取悦我们自己的看法,激发创造性的工作。

但是,我们是敌人。这些谁是渴望污秽了:摧毁绿鬣黑水项链蓝眼睛的湖泊,让黑色的血液中石油的形式。所有这一切都开始于20世纪90年代,覆盖全国的时间。对于这些人自然 - 甚至不是“生产车间”,作为巴扎罗夫在小说“父与子”,只是 - 一个厕所!他们 - 对身体故国的虫子!卑鄙的蛆虫在垃圾堆!

这个类寄生虫已经开发了很长时间。他开始吸赋予生命的果汁,即使在共青团的深处。这些不好的人已经改变了他们的口号,戴假口罩。折腾了列宁的画像,拿起一个教堂蜡烛。

随着时间的推移,一切都来给我们。和原生森林一直是盈利的受害者,河水变成了浑浊的小河,他准备不久于人世。

人们为“松鼠在笼子里!”大部分的这不是之前的情况。每个人都认为只有自己的。在休闲和精心喂养的胃。有了这个 - 我不是在路上

! 幸运的是,有一些关心公共利益的其他人。虽然他们的非常小的。然而,他们的坚韧,奉献精神和工作激发了一些希望。不幸的是,其中不乏关闭在一个狭窄的范围内的环境问题。他们不了解或不希望明白,这些问题不能单独与其他解决。 “对于树木不看森林。”或者蒙住头大象的鼻子,以为摸蛇。

这是那些谁只是昨天从沙发上,吓坏了无法无天站起来在他的窗口,并开始做一些事情。我也是。什么是发生在该国其他地区:矿产资源和工厂入侵者没收的土地,我有,当然,愤怒的私有化,但并没有直接关系自己。当“蠹虫”在他们手中的电锯去到我们的森林,我只是激怒了。我们收集了三十余名活动家谁试图反抗森林的破坏。但无济于事。它设法只2-3天以减缓工作。那是2011年夏天,当他们建造了收费公路莫斯科 - 圣彼得堡。此前,在那年的春天,我在希姆基的森林防御的一部分。然后,他会见了尤金奇里科夫和她的同事。这些人都是“好熟悉。”他们知道谁是背后的邪恶。但是,他们在当时被简单地反对政权,没有任何回报。尼娅自己反复说:“我不是政治。不从事政治活动。“但是一年之后,一切都变了。

对我来说,转折点是几乎完全摧毁残余落叶松树林,只一公里,距家14 2011年8月。邪恶链锯发牢骚,抱怨树仰面倒在地上,撕心裂肺惊吓鸟类叫声......“对我来说,犹如风吹出火”的时候发生的。然后,我意识到,目前的发展模式是现在我们国家要进一步反复。

所以,你不能住了!我们需要改变一些东西在我们的生活!但如何?解决所有在选举中的问题?正直的人投票?又是谁?为什么?而且不会有任何坏?全身“反对”?自由民主党?共产党?博览会俄罗斯?谁给了我们一个更好的项目?

为了理清头绪,我仔细研究了方案,观察员对选举签字。而我怎么看的?议会选举举行,执政党把我们“光荣”第三位。而总统选举,他们已经准备好。该委员会的新的组成,旋转木马和积极支持当时的村长的伪造被赋予了“正确”的结果。

我和许多人一样,这一切带来了莫斯科的街道和广场,要求真实。这仅仅是一个抗议!然而,在2012年的秋天,我很失望,不仅在系统中,而且在非系统性的反对,当他看到平庸李子抗议,野心和贪婪“领导者”,听说过“湿地”自由派的喋喋不休。

但我并不气馁。展望关于2012年5月6日的事件在线视频,我发现了一个视频IGPR“CALL”。所以,我得知这个倡议组。我喜欢从参与者的意见“CALL”。特别是什么基里尔说Barabash。在这里面,我看到有人谁愿意团结爱心,智慧和诚实的人,并希望看到他的人。我们会在一个非常具有象征意义的一天2012年11月7日举行。我很高兴这次会议,并立刻成为IGPR中的一员。在那里,我学到了很多解决问题的具体办法。而最重要的是,“呼叫”提供了一个真正的,积极的选择拯救我们的国家,团结不同的信仰,实现真正的民主的人。

不是每个人都明白这一点。一些绿色的继续甚至我们相信所有的力量在这里,现在我们需要抛出刑事项目的反对,但不积极努力团结当地居民,并与他们接触不多,宁愿以经营其他十几个活跃分子和少数关心的公民。< BR /> 他们告诉我,我们将实现正拿着公投 - 各地摧毁了所有的性质,一切都已经是徒劳的。它们当然,在他们自己的权利。但很少有人将无法实现自己的目标。您可以从砍伐一片小树林还是树林,春天保存从死亡(我们成功地做到了)保护,但是这一切 - 在一个小规模的。已知的是,“从头部鱼腐烂。”这意味着,你需要做多,止损衰减能量。

就个人而言,我深信,只有通过整合不同信仰的人的基础上积极主张的最大数量,在实现自己人生的一个特殊的机制 - 你可以期待一个更美好的生活

最后,没关系,向左或向右,我们,信徒或无神论者,但呼吸着同样的空气,我们要喝纯净,淡水和生活在故土。

这样的想法IGPR“CALL”,以及环保,都可以成为stezёy将人们聚集在一起,并把我们的人民善良和创造真理的道路上!

后记。

2005年9月,我访问了瓦拉姆群岛,并在那里住了一个星期。起初我想受洗那里,但我不能。太震惊了我。商业使用安全套大约从教堂的拐角处杂货店,遛狗的寺院理由,该集团“红模”,从窗户,这是居住新手响起粗俗,淫秽歌曲,无家可归者和附近的寺庙醉鬼,销售美丽的专辑在表现风格的存在描绘了亚当和夏娃的堕落得惊人姿势......而在同一时间 - 新的越野车和吉普车通过空间微风嬉戏的神职人员。我不能无动于衷,并表示,他怀疑母亲的教堂 - 当地的店主。我说这一切 - 不能接受的!在这里 - 最古老的寺院,基督教的中心之一

! 她回答我如下:“你 - 一个理想主义者,因此在基督教无处»

后来我想的是,我不仅在基督教中没有的地方,但在一个社会,使污垢并不会看到整个卑鄙肮脏。这不仅适用于巴兰,而是整个国家。

但近两年来,极大地鼓舞了我。只见黎明从云的背后 - 春晓的明亮的火焰升起了俄罗斯的积雪,消除冷淡的薄雾。我意识到,人,不管他们是如何不同的是 - 在很大程度上干净,漂亮。我知道,快速变化的清新之风会给我们带来好消息,如果我们不只是要等他,并挽起袖子,开始觉醒,团结你周围的人!

亚历山大·扎哈罗夫

资料来源:

这将是11张图片及作者的文本。

我出生在奥运会1980年苏联工程师的兴隆大家庭在莫斯科郊外的一个小村庄。我的童年是有意义的在90年代初。这是我们国家的生活中有趣的,但相当剧烈的时期。的麻烦一个新的时间阈值...

很多人都在发生的事件积极的兴趣,有的人试图去影响他们。在一个社会幸福感笼罩因为有时会延迟春季扫尽寒冷的冬天,破坏冰桥在了身后。但春天立马像一只鸟,在匆忙的麻烦隐瞒。如果从云一缕阳光出现,并在黑暗中又隐藏了。

在四面八方赶到猛烈的风,带来了坏消息。在春天的报春花和绿化吞噬可怕的热量。大火烧毁种族冲突卡拉巴赫,南奥塞梯,阿布哈兹和德涅斯特河左岸。然后,他闪现在车臣。燃烧的火花可怕的大火,烧在南部边界,于1993年10月,飞到了我们的资本,点燃奥斯坦金诺和白宫苏维埃,已经烧毁数百或数千人是否情侣。深黑的深渊看着在那些日子里,总统的眼睛。

所有这些麻烦,幸运的是,我的母亲去世了边村。疯狂闪烁火灾,雷击反叛红灯亮在地平线上,呼吸palёnym干燥的风。我们通过这个邪。

那么,有可能无动于衷,看到家乡祖国的破坏,“听证会”的尖叫声折磨的妻子?有人,当然,可能的。但我是不同的。

1989年3月,举行了选举,以苏联最高苏维埃。而在每一个入口处挂着候选人的照片。我不知道这意味着什么权力,它给社会和一般特别是与我们的家庭的影响。但即使如此,我不喜欢任何吃得饱,臭美的家伙在我的门廊“挂起”,笑嘻嘻的看着进入。我发现用红色水粉一个罐子,涂抹在脸上holёnye。我画了他们的山羊角和驴的耳朵,蛇双语言。取消鬼子!但是,一老男人住在一楼 - 德米特里·伊里奇 - 一个前警察,甚至可能一个安全员,看到我从窗口并报告一切我的母亲。她开始骂我多少对我说:

- 你说什么?!难道这样你就可以?!这是非常重要的人!他们几乎是戈尔巴乔夫自己!

但它并没有打扰我。是“重要的人”可以是健谈的人,所有的日子“啪”在电视上“几乎成为戈尔巴乔夫本人”?

我是反对的解体。他认为,这是不可能消灭的大国,我们的祖先留给我们,捍卫了无数的战斗。即使这样,我看了孩子们的关于最可怕的战争的书。

1991年3月17日在维护苏联举行全民公决。当然,我是在苏联,虽然它不能再投。但什么是出乎我的意料,我的父母和家人投了反对票!我问他们,想明白了一切。

- 你不能强迫任何人继续!让他们分开住! - 告诉我

。 - 由于公投和进行一切是自愿解决! - 我回答。它没有什么反对。

虽然我从图拉,前共产党员和政治经济学的老师在当地理工大学远处的一个表姐告诉我,所有的苏联加盟共和国,尤其是高加索地区,住在俄罗斯的代价。自从上世纪70年代许多俄罗斯中部地区降解的饮料毁了自己和死了,和共和国的南部 - 生活和繁荣的三叶草!大约在同一告诉我的父亲。我这样做,当然不知道。但他们已经在俄罗斯内陆,并在国际电联的许多共和国。

但我,他们不相信。虽然我学到了很多东西。

我立刻不喜欢叶利钦。我最初是反对的。当有一个政变在1991年8月,我是在突发事件委员会的一面。在那些日子里,我们在图拉探亲。我的阿姨问我:

- ?你为谁

我告诉她,在苏联。

- 那么 - 你的人都回来给力! - 她笑着说

。 我很抱歉,政变失败了,所以卑鄙地投降的国家。我不津津乐道的假“自由”。和周围 - 疯狂的事!节“正统派的民主党人。”

然后是1993年10月。我的第一个独立访问莫斯科的奥斯坦金诺电视中心。这是10月5日。我看到了装甲运兵车和步兵战车,烧身,烧错位的公共汽车和卡车,血渍的黑色路面......红色和黄色的秋天的夕阳。暴风雨沉重的天空...

普京,我也不相信,但是,并希望在2000年的情况将会改变。然而,我错了。随后几年,反而使我在这个思想。虚构的“绽放”俄罗斯毁了突发暴风雪,在风中落下的花瓣......但这是很高兴。你怎么能信任的人谁是去同一个课程? “一个和平的继承权力”在高加索山上炮声轰鸣,rushila房子在莫斯科和伏尔加顿斯克,一个婴儿的啼哭声在别斯兰...

不过,即使我看到这些“短板”,但很忠诚。在抗议的街道上,我没有离开。对于梅德韦杰夫从容,除了其独立的身影。 “因为他的肩膀所有的时间,普京一直在寻找。”我支持他们只有一次,在2008年8月期间在高加索地区发生新的冲突。

几年过去了。它改变了这个国家。而不是在最好的一面。

通过教育我是一个环境工程师。 2007年,他从环境工程的莫斯科国立大学毕业。我有“绿色异教的世界观”自然 - 这是神殿!她 - 我们的善良和慈爱的母亲,让我们在光他的恩典的形式神圣的礼物。它的森林和河流,山川和田野取悦我们自己的看法,激发创造性的工作。

但是,我们是敌人。这些谁是渴望污秽了:摧毁绿鬣黑水项链蓝眼睛的湖泊,让黑色的血液中石油的形式。所有这一切都开始于20世纪90年代,覆盖全国的时间。对于这些人自然 - 甚至不是“生产车间”,作为巴扎罗夫在小说“父与子”,只是 - 一个厕所!他们 - 对身体故国的虫子!卑鄙的蛆虫在垃圾堆!

这个类寄生虫已经开发了很长时间。他开始吸赋予生命的果汁,即使在共青团的深处。这些不好的人已经改变了他们的口号,戴假口罩。折腾了列宁的画像,拿起一个教堂蜡烛。

随着时间的推移,一切都来给我们。和原生森林一直是盈利的受害者,河水变成了浑浊的小河,他准备不久于人世。

人们为“松鼠在笼子里!”大部分的这不是之前的情况。每个人都认为只有自己的。在休闲和精心喂养的胃。有了这个 - 我不是在路上

! 幸运的是,有一些关心公共利益的其他人。虽然他们的非常小的。然而,他们的坚韧,奉献精神和工作激发了一些希望。不幸的是,其中不乏关闭在一个狭窄的范围内的环境问题。他们不了解或不希望明白,这些问题不能单独与其他解决。 “对于树木不看森林。”或者蒙住头大象的鼻子,以为摸蛇。

这是那些谁只是昨天从沙发上,吓坏了无法无天站起来在他的窗口,并开始做一些事情。我也是。什么是发生在该国其他地区:矿产资源和工厂入侵者没收的土地,我有,当然,愤怒的私有化,但并没有直接关系自己。当“蠹虫”在他们手中的电锯去到我们的森林,我只是激怒了。我们收集了三十余名活动家谁试图反抗森林的破坏。但无济于事。它设法只2-3天以减缓工作。那是2011年夏天,当他们建造了收费公路莫斯科 - 圣彼得堡。此前,在那年的春天,我在希姆基的森林防御的一部分。然后,他会见了尤金奇里科夫和她的同事。这些人都是“好熟悉。”他们知道谁是背后的邪恶。但是,他们在当时被简单地反对政权,没有任何回报。尼娅自己反复说:“我不是政治。不从事政治活动。“但是一年之后,一切都变了。

对我来说,转折点是几乎完全摧毁残余落叶松树林,只一公里,距家14 2011年8月。邪恶链锯发牢骚,抱怨树仰面倒在地上,撕心裂肺惊吓鸟类叫声......“对我来说,犹如风吹出火”的时候发生的。然后,我意识到,目前的发展模式是现在我们国家要进一步反复。

所以,你不能住了!我们需要改变一些东西在我们的生活!但如何?解决所有在选举中的问题?正直的人投票?又是谁?为什么?而且不会有任何坏?全身“反对”?自由民主党?共产党?博览会俄罗斯?谁给了我们一个更好的项目?

为了理清头绪,我仔细研究了方案,观察员对选举签字。而我怎么看的?议会选举举行,执政党把我们“光荣”第三位。而总统选举,他们已经准备好。该委员会的新的组成,旋转木马和积极支持当时的村长的伪造被赋予了“正确”的结果。

我和许多人一样,这一切带来了莫斯科的街道和广场,要求真实。这仅仅是一个抗议!然而,在2012年的秋天,我很失望,不仅在系统中,而且在非系统性的反对,当他看到平庸李子抗议,野心和贪婪“领导者”,听说过“湿地”自由派的喋喋不休。

但我并不气馁。展望关于2012年5月6日的事件在线视频,我发现了一个视频IGPR“CALL”。所以,我得知这个倡议组。我喜欢从参与者的意见“CALL”。特别是什么基里尔说Barabash。在这里面,我看到有人谁愿意团结爱心,智慧和诚实的人,并希望看到他的人。我们会在一个非常具有象征意义的一天2012年11月7日举行。我很高兴这次会议,并立刻成为IGPR中的一员。在那里,我学到了很多解决问题的具体办法。而最重要的是,“呼叫”提供了一个真正的,积极的选择拯救我们的国家,团结不同的信仰,实现真正的民主的人。

不是每个人都明白这一点。一些绿色的继续甚至我们相信所有的力量在这里,现在我们需要抛出刑事项目的反对,但不积极努力团结当地居民,并与他们接触不多,宁愿以经营其他十几个活跃分子和少数关心的公民。< BR /> 他们告诉我,我们将实现正拿着公投 - 各地摧毁了所有的性质,一切都已经是徒劳的。它们当然,在他们自己的权利。但很少有人将无法实现自己的目标。您可以从砍伐一片小树林还是树林,春天保存从死亡(我们成功地做到了)保护,但是这一切 - 在一个小规模的。已知的是,“从头部鱼腐烂。”这意味着,你需要做多,止损衰减能量。

就个人而言,我深信,只有通过整合不同信仰的人的基础上积极主张的最大数量,在实现自己人生的一个特殊的机制 - 你可以期待一个更美好的生活

最后,没关系,向左或向右,我们,信徒或无神论者,但呼吸着同样的空气,我们要喝纯净,淡水和生活在故土。

这样的想法IGPR“CALL”,以及环保,都可以成为stezёy将人们聚集在一起,并把我们的人民善良和创造真理的道路上!

后记。

2005年9月,我访问了瓦拉姆群岛,并在那里住了一个星期。起初我想受洗那里,但我不能。太震惊了我。商业使用安全套大约从教堂的拐角处杂货店,遛狗的寺院理由,该集团“红模”,从窗户,这是居住新手响起粗俗,淫秽歌曲,无家可归者和附近的寺庙醉鬼,销售美丽的专辑在表现风格的存在描绘了亚当和夏娃的堕落得惊人姿势......而在同一时间 - 新的越野车和吉普车通过空间微风嬉戏的神职人员。我不能无动于衷,并表示,他怀疑母亲的教堂 - 当地的店主。我说这一切 - 不能接受的!在这里 - 最古老的寺院,基督教的中心之一

! 她回答我如下:“你 - 一个理想主义者,因此在基督教无处»

后来我想的是,我不仅在基督教中没有的地方,但在一个社会,使污垢并不会看到整个卑鄙肮脏。这不仅适用于巴兰,而是整个国家。

但近两年来,极大地鼓舞了我。只见黎明从云的背后 - 春晓的明亮的火焰升起了俄罗斯的积雪,消除冷淡的薄雾。我意识到,人,不管他们是如何不同的是 - 在很大程度上干净,漂亮。我知道,快速变化的清新之风会给我们带来好消息,如果我们不只是要等他,并挽起袖子,开始觉醒,团结你周围的人!

亚历山大·扎哈罗夫

资料来源: