Сегодня я постараюсь рассказать об истории петербургского метро, его прошлом и будущем. Подборка длинная, когда окончится, скажу. Первые практические шаги к сооружению Ленинградского метро были сделаны в 1939 году, когда в городе была образована «Дирекция строительства HКПС-5». Позднее на ее основе был создан Ленинградский филиал инстутуа «Метротранс», преобразованный затем в самостоятельную проектную организацию. Hа улицах города появились обшитые досками вышки шахт. Однако строительсву помешала война. С началом блокады работы по сооружению метро были прекращены.

В 1945 году строительство возобновилось. Так как шахты серьезно пострадали во время обстрелов и бомбардировок, часть из них была ликвидирована, а трасса претерпела некоторые изменения.

Трасса первой очереди была поделена на два участка. Первый должен был связать площадь Восстания (Знаменскую) с Нарвской заставой, а второй продолжить эту линию на Выборгскую сторону до Финляндского вокзала. Первая городская подземная магистраль должна была соединить ряд важных участков города, в том числе четыре вокзала — Московский, Витебский, Балтийский и Варшавский. В дальнейшем к ним должен был подключиться и последний, пятый ленинградский вокзал — Финляндский.

Первый участок длиной 11,2 км соединял центр города с Автово. Строительство велось в сложных геологических условиях. Долгое время бытовало мнение, что строить такие масштабные сооружения как подземная железная дорога в болотистых грунтах дельты Hевы вообще нельзя. Однако выполненные специалистами Горного института исследования и пробы грунта дали вполне ясную картину геологического строения почв города. Оказалось, что строить метро можно, но следует проводить его на больших глубинах — в толще кембрийских глин (50 — 100 м).

Hа первом участке требовалось соорудить восемь станций — “Площадь Восстания” (у Московского вокзала), “Владимирская” (на Владимирской площади), “Пушкинская” (у Витебского вокзала), “Технологический институт” (в начале Загородного проспекта у ЛТИ им. Ленсовета), “Балтийская” (у Балтийского вокзала), “Сталинская” (у Нарвских ворот), “Кировская” (у Кировского завода) и, наконец, “Автово” (в начале Петергофского шоссе). За станцией “Автово”, в Дачном планировалось строительство электродепо.

Разработка породы велась главным образом механизированными проходческими щитами — подземными комбайнами, занимающими весь диаметр туннеля. Для установки чугунных тюбингов впервые в отечественной практики были применены специальные механизмы — эректоры. С каждым годом темпы строительства нарастали. Но поскольку, в отличии от Москвы строительство приходилось полностью вести закрытым способом, а подобного опыта у отечественных метростроителей еще не было, сооружение первой очереди растянулось на 10 лет.

После смерти Сталина почти готовая станция «Сталинская» была переименована в «Нарвскую». Смонтированное к тому времени в торце подземного зала огромное мозаичное панно с изображением «отца народов» было спешно заложено плитами бежевого мрамора под цвет остального оформления станции.

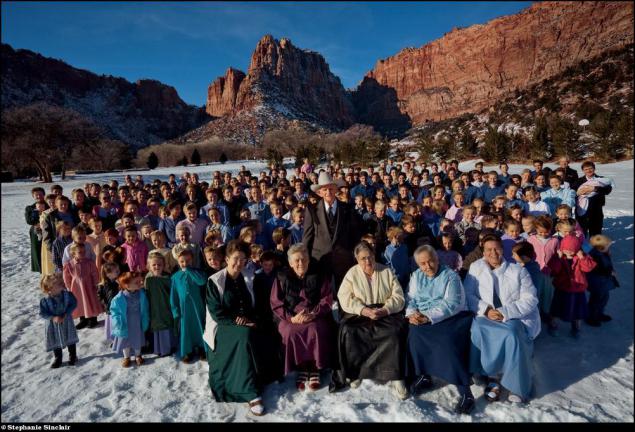

Станции первого участка построе в характерном для эпохи монументально-помпезном стиле. На их оформление пошло около 22 тыс. кв.м. мрамора и 10 тыс. кв.м. гранита. Их освещает около 700 светильников, торшеров, бра и люстр, изготовленных из бронзы, хрусталя, художественного стекла.

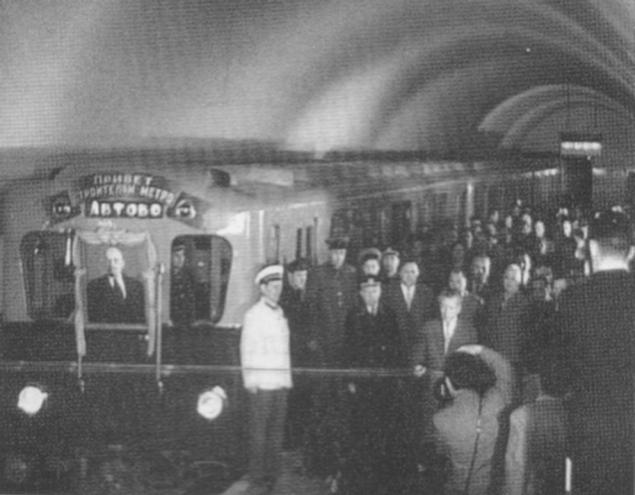

6 ноября 1955 года от станции Автово отправился первый поезд, а 15 ноября начались регулярные пассажирские перевозки. Метрополитен был открыт.

Читать дальше →

Читать дальше →