5 известных и неправильно понятых философских цитат

Историческое путешествие сквозь искаженные временем смыслы

Философские цитаты часто становятся частью повседневной речи, однако их истинный смысл нередко теряется или искажается. Вырванные из контекста фразы могут приобретать совершенно иное значение, отличное от того, что вкладывал автор. Для точного понимания философских идей, сформулированных несколько веков назад, необходимо погружение в исторический контекст и знакомство с полными трудами мыслителей.

В этой статье мы рассмотрим пять широко известных философских высказываний, которые обычно понимаются превратно. Изучив их оригинальный контекст и первоначальный замысел авторов, мы увидим, насколько современные интерпретации могут отличаться от изначальных идей. Это интеллектуальное путешествие не только обогатит ваши знания, но и послужит уроком критического мышления в эпоху информационного шума.

1. «Бог умер» — Фридрих Ницше

«Бог умер! Бог не воскреснет! И мы его убили! Как утешимся мы, убийцы из убийц!»

Как обычно понимают

Многие воспринимают эту фразу как прямое отрицание существования Бога, манифест воинствующего атеизма или даже как призыв к антирелигиозным действиям. Цитата часто используется для иллюстрации радикального атеистического мировоззрения и нигилизма.

Истинный контекст

Данная фраза появляется в произведении «Веселая наука» (1882) и развивается в других работах Ницше. Философ вовсе не делал простого заявления об атеизме. Он диагностировал глубокий культурный кризис западной цивилизации конца XIX века, когда традиционные религиозные ценности утрачивали свою силу под натиском рационализма, науки и секуляризации.

Ницше предупреждал об опасных последствиях этого процесса: исчезновении морального фундамента общества, потере смысла существования и ценностном вакууме. В его понимании «смерть Бога» — это культурная катастрофа, требующая создания новых ценностей, а не повод для радости. Он предвидел, что потеря религиозной основы морали может привести к нигилизму и экзистенциальному кризису.

Как применить правильное понимание

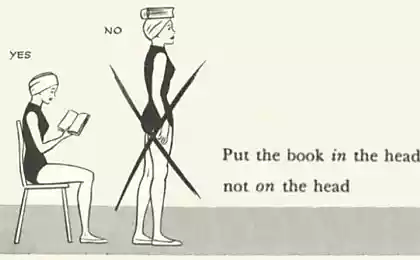

- Изучайте полный текст произведений, а не отдельные цитаты

- Рассматривайте исторический и культурный контекст философских работ

- Анализируйте общую философскую систему автора, а не вырванные фрагменты

- Задавайтесь вопросом: «Какую проблему пытался решить философ?»

2. «Человек человеку волк» — Томас Гоббс

«Homo homini lupus est» (Человек человеку волк)

Как обычно понимают

Эту латинскую фразу, которую часто приписывают Томасу Гоббсу, обычно интерпретируют как утверждение о неизбежной агрессивности и жестокости человеческой природы. Многие считают, что Гоббс видел людей исключительно эгоистичными и склонными к насилию существами, неспособными к альтруизму и сотрудничеству без внешнего принуждения.

Дуализм человеческой природы в философии Гоббса

Истинный контекст

Прежде всего, стоит отметить, что оригинальная фраза «Homo homini lupus est» принадлежит римскому комедиографу Плавту (III-II века до н.э.), а не Гоббсу. Гоббс действительно использовал это выражение в посвящении к своей работе «О гражданине» (1642), но с важным дополнением.

Полная цитата Гоббса звучит так: «Человек человеку волк, но человек же человеку бог». Этим противопоставлением философ подчеркивал дуализм человеческой природы. В естественном состоянии люди действительно склонны к эгоизму и конфликтам, но через создание общественного договора и государства они могут преодолеть эти деструктивные наклонности.

Главная идея Гоббса заключалась не в утверждении неизменной злобности человека, а в необходимости социального конструирования — создания общественных институтов, которые помогут преодолеть негативные аспекты человеческой природы и реализовать позитивные. Он видел в государстве необходимый инструмент для сдерживания деструктивных импульсов и создания условий для мирного сосуществования.

Практические выводы

- Проверяйте источник и авторство философских высказываний

- Ищите полные версии цитат, не ограничиваясь краткими формулировками

- Учитывайте, что многие философы рассматривали проблемы комплексно, избегая однозначных оценок

- Применяйте принцип благожелательности в интерпретации: предполагайте, что автор имел рациональные основания для своих идей

3. «Цель оправдывает средства» — Никколо Макиавелли

«Il fine giustifica i mezzi» (Цель оправдывает средства)

Как обычно понимают

Фраза «цель оправдывает средства» прочно ассоциируется с Макиавелли и воспринимается как призыв к аморальным действиям ради достижения политических целей. Многие считают, что итальянский мыслитель эпохи Возрождения пропагандировал беспринципность и циничное манипулирование людьми для удержания власти.

Истинный контекст

Удивительный факт: Макиавелли никогда не писал фразу «цель оправдывает средства» в такой формулировке. Это приписываемое ему высказывание является упрощенной интерпретацией некоторых его идей из трактата «Государь» (1513). В действительности его позиция была гораздо более нюансированной.

Макиавелли жил в эпоху политического хаоса в Италии, раздробленной на враждующие города-государства, и искал пути к стабильности и единству. В «Государе» он анализировал методы, которыми правители могут достичь политической стабильности и защитить государство от внешних и внутренних угроз.

Вместо аморального цинизма Макиавелли предлагал политический реализм — объективный взгляд на механизмы власти без идеализации. Он признавал, что иногда правителям приходится принимать жесткие решения для защиты общего блага, но не утверждал, что любые средства оправданы. Более того, в своих «Рассуждениях о первой декаде Тита Ливия» он подчеркивал важность республиканских добродетелей и морального поведения граждан.

Как избежать неверных интерпретаций

- Читайте первоисточники, а не только комментарии к ним

- Учитывайте исторические обстоятельства создания философских работ

- Сравнивайте разные произведения одного автора для получения полной картины его взглядов

- Помните, что многие философы писали для конкретной аудитории и с определенными практическими целями

4. «Я мыслю, следовательно, я существую» — Рене Декарт

«Cogito, ergo sum» (Я мыслю, следовательно, я существую)

Как обычно понимают

Знаменитый картезианский принцип часто интерпретируется как простое логическое заключение или даже как определение человека через его мыслительные способности. Некоторые видят в этой фразе утверждение превосходства разума над другими аспектами человеческого бытия или даже обоснование антропоцентризма.

Визуализация методического сомнения Декарта

Истинный контекст

Декарт сформулировал свой знаменитый принцип в контексте поиска абсолютно достоверного знания. В «Рассуждении о методе» (1637) и «Размышлениях о первой философии» (1641) он применял метод радикального сомнения, последовательно отвергая все, что может быть подвергнуто малейшему сомнению.

«Cogito, ergo sum» не было для Декарта логическим силлогизмом или определением человека. Это было открытие единственного несомненного факта в процессе тотального сомнения. Даже если предположить, что некий «злой гений» вводит нас в заблуждение относительно всего воспринимаемого мира, сам акт сомнения доказывает существование сомневающегося.

Этот принцип был для Декарта методологическим фундаментом, архимедовой точкой опоры, на которой он строил всю свою философскую систему. Начав с неоспоримого факта существования мыслящего субъекта, он пытался восстановить достоверное знание о мире, Боге и человеческой природе.

Практическое применение правильного понимания

- Используйте методологическое сомнение как инструмент критического мышления

- Ищите надежные основания для своих убеждений и систем знаний

- Помните, что некоторые истины могут быть очевидны непосредственно, без логического вывода

- Различайте разные виды достоверности: логическую, эмпирическую, интуитивную

5. «Что не убивает меня, то делает меня сильнее» — Фридрих Ницше

«Was mich nicht umbringt, macht mich stärker» (Что не убивает меня, то делает меня сильнее)

Как обычно понимают

Эта фраза из произведения «Сумерки идолов» (1888) превратилась в популярный мотивационный лозунг. Её часто интерпретируют как универсальную истину о том, что любые трудности и страдания неизбежно закаляют характер и делают человека сильнее. Такое понимание может приводить к романтизации страдания и недооценке разрушительного воздействия травматического опыта.

Истинный контекст

Ницше написал эту фразу в контексте своей концепции переоценки всех ценностей и философии жизни как воли к власти. Для него «сила» не ограничивалась физической выносливостью или психологической стойкостью — она включала способность утверждать жизнь, творчески преображать опыт и создавать собственные ценности.

Важно понимать, что Ницше не считал любое страдание полезным. Он различал страдание, которое разрушает и обессиливает, и преодоление, которое трансформирует. Эта цитата также должна рассматриваться в контексте концепции «amor fati» (любви к судьбе) — утверждения всего своего опыта, включая болезненные моменты, как необходимой части жизни.

Сам Ницше страдал от тяжелых болезней на протяжении большей части жизни, и его высказывание можно интерпретировать как личную стратегию придания смысла своим страданиям. Универсализация этого принципа противоречит другим аспектам философии Ницше, особенно его критике абсолютных истин и универсальных предписаний.

Современное применение

- Не романтизируйте страдание — не все травматические опыты делают нас сильнее

- Развивайте способность к осмыслению и интеграции сложного опыта

- Признавайте, что резильентность (психологическая устойчивость) — это навык, который можно развивать

- Используйте философские идеи критически, адаптируя их к своему контексту

- Обращайтесь к психологическим исследованиям посттравматического роста для научно обоснованного понимания трансформации через преодоление трудностей

Заключение: как избежать искажения философских идей

Рассмотренные примеры показывают, насколько глубоко может быть искажен смысл философских высказываний при изъятии их из исторического и текстуального контекста. Популярные интерпретации часто упрощают сложные идеи до уровня броских лозунгов, теряя нюансы оригинальной мысли.

Для точного понимания философских концепций рекомендуется следовать нескольким принципам:

- Обращаться к первоисточникам и читать полные тексты произведений

- Изучать биографии философов и исторические обстоятельства создания их работ

- Анализировать эволюцию идей автора на протяжении всего его творчества

- Знакомиться с разными интерпретациями и критическими комментариями

- Применять принцип контекстуализации, помещая высказывания в рамки конкретных дискуссий своего времени

Правильное понимание философских идей — это не просто академическое упражнение, но и важный навык критического мышления. В эпоху информационного шума и фрагментарного восприятия способность распознавать искажения и обращаться к оригинальному контексту помогает сопротивляться манипуляциям и углублять понимание человеческой мысли и культуры.

Глоссарий терминов

Экзистенциальный кризис

Состояние тревоги, возникающее при столкновении с вопросами о смысле существования, свободе выбора и ответственности. Характеризуется ощущением бессмысленности, отчужденности и потерей ценностных ориентиров.

Социальное конструирование

Процесс создания социальных институтов, норм и практик через коллективное взаимодействие людей. Предполагает, что многие аспекты социальной реальности не являются естественными или неизбежными, а формируются в результате человеческой деятельности и соглашений.

Политический реализм

Подход к анализу политических отношений, основанный на признании конфликта интересов, силовых факторов и практической необходимости, в противовес идеалистическим или морализаторским подходам. Предполагает изучение политики такой, какая она есть, а не такой, какой она должна быть в идеале.

Архимедова точка опоры

Метафора, основанная на высказывании Архимеда о возможности перевернуть Землю при наличии точки опоры. В философии означает фундаментальный принцип или неоспоримую истину, на основе которой можно строить систему знаний.

Переоценка всех ценностей

Философский проект Ницше, направленный на критический пересмотр традиционных моральных, религиозных и метафизических ценностей западной культуры. Включает отказ от абсолютных истин и создание новых жизнеутверждающих ценностей на основе воли к власти.

Методологическое сомнение

Философский метод, разработанный Декартом, предполагающий систематическое подвергание сомнению всех суждений и убеждений для выявления несомненных, абсолютно достоверных истин. Используется как эпистемологический инструмент для борьбы с предрассудками и необоснованными мнениями.

Резильентность

Психологическая способность выдерживать стрессовые ситуации, адаптироваться к неблагоприятным условиям и восстанавливаться после травматических событий. Включает когнитивные, эмоциональные и социальные навыки, помогающие конструктивно справляться с трудностями.