280

0.9

2025-01-05

Как наука помогает нам лучше понимать себя

Вступление. Еще никогда человечество не имело такого широкого доступа к информации о том, как мы устроены изнутри — на физическом, генетическом и психологическом уровнях. Современная наука, сочетая данные нейробиологии, психологии и генетики, раскрывает секреты наших мыслей, привычек и эмоций. Исследования помогают объяснить, почему одни люди легче преодолевают трудности, а другие более подвержены стрессу; почему гены влияют на склонность к тем или иным привычкам; и как мозг выстраивает цепочки поведения, руководствуясь многовековой эволюцией. В этой статье мы рассмотрим, каким образом наука помогает нам глубже понять себя и что это знание дает для личного развития и здоровья.

Психология: как наши привычки формируются и работают

Психология как наука прошла долгий путь от философских рассуждений античных мыслителей до строгих экспериментов, подтвержденных данными магнитно-резонансной томографии (МРТ) и статистическими исследованиями. Сегодня специалисты считают, что большинство наших привычек укореняются не только из-за повторения, но и благодаря психическому вознаграждению: любое действие, которое вызывает приятные эмоции или снимает напряжение, склонно «запечатываться» в сознании и повторяться снова.

По данным Американской психологической ассоциации, до 40% наших ежедневных действий совершаются на автопилоте, по привычке, а не по результатам обдуманного решения. Например, если человек всегда ест сладкое, когда нервничает, то мозг фиксирует: «Сладкое снижает стресс», превращая этот процесс в автоматический паттерн. Понимание таких механизмов помогает менять нежелательные привычки и заменять их более здоровыми альтернативами.

- Управление стрессом. Психологи давно выяснили, что наши когнитивные шаблоны — то есть автоматические мысли и убеждения — существенно влияют на умение справляться со стрессом. Если переучить мозг на позитивное или хотя бы реалистичное мышление, можно снизить уровень тревожности.

- Создание новых привычек. Чтобы укрепить здоровые паттерны, советуют действовать поэтапно. На первом этапе — осознание старой привычки, на втором — поиск новой, которая будет выполнять ту же функцию (например, прогулка вместо сигареты), на третьем — регулярное повторение, закрепляющее альтернативный сценарий.

Таким образом, психологические исследования дают нам инструменты для изменения жизни к лучшему, работая не только со следствием (привычка), но и с первопричиной (эмоциональная выгода).

Генетика: от предрасположенностей к реальным чертам

В последние десятилетия генетика сделала прорыв благодаря секвенированию генома человека и развитию методов, позволяющих изучать работу отдельных генов, их взаимодействие и влияние на психику. Однако результаты таких исследований зачастую вызывают споры: насколько сильно гены определяют нашу судьбу, поведение и даже эмоциональный фон? С одной стороны, есть гены, связанные с нейромедиаторами, влияющими на настроение, склонность к депрессии или повышенной тревожности. С другой стороны, научные данные показывают, что даже если у человека есть генетическая предрасположенность к определенному расстройству, реализация этого «сценария» зависит от окружающей среды и личного опыта.

Например, Национальный институт психического здоровья (NIMH) приводит результаты исследований, где у близнецов, имеющих одинаковый набор генов, психические патологии проявлялись или не проявлялись в зависимости от опыта, среды воспитания и уровня стресса. Это говорит о том, что гены — это лишь начальная карта, по которой мы можем пойти или нет. От воспитания, культуры, стрессовых событий и даже от собственного отношения к трудностям во многом зависит, активизируется ли «неблагоприятная» генетическая предрасположенность или нет.

- Эпигенетика как ключ к разгадке. Эпигенетика изучает, как «включение» или «выключение» генов происходит под влиянием внешних факторов: среды, образа жизни, питания, стресса.

- Роль среды и воспитания. Семейная обстановка, культура и образовательная среда нередко оказывают более сильное влияние на развитие личности, чем отдельные генные вариации.

- Индивидуальный выбор. Каждый человек может изменить свою «психологическую траекторию» за счет работы над собой, лечения у специалиста или изменения внешних обстоятельств, даже если имеет неблагоприятную генетическую предрасположенность.

Таким образом, понимание генетических механизмов помогает не только объяснить индивидуальные особенности поведения, но и подчеркивает важность факторов среды и личных усилий в развитии нас как личности.

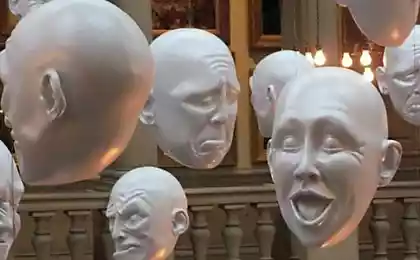

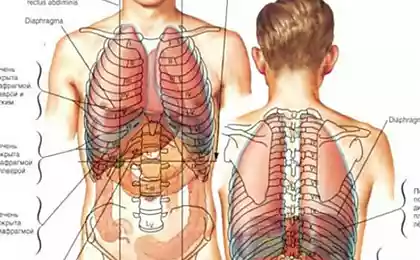

Нейробиология: почему мы чувствуем так, как чувствуем

Нейробиология — область, которая не перестает удивлять научный мир все новыми открытиями о работе мозга. Именно в мозге пересекаются пути психологии, генетики и физиологии. Исследования нейрофизиологов подтверждают, что наши эмоции связаны с активацией определенных нейронных цепей, а привычки формируются через сложные связи в базальных ганглиях. Понимание этого позволяет увидеть, как тонко настроен мозг:

- Дофаминовые циклы радости. Когда мы испытываем удовольствие от еды, общения или музыки, происходит выброс дофамина, закрепляющего положительный опыт. Со временем мозг «запоминает» источник радости и стремится к его повторению.

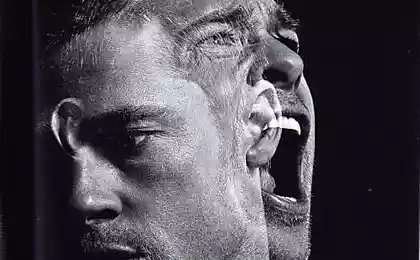

- Амигдала и страх. Участок мозга под названием амигдала играет ключевую роль в реакциях страха и тревожности. Если амигдала избыточно активна, человек может быть склонен к паническим атакам или постоянному беспокойству.

- Префронтальная кора и контроль. Эта область отвечает за самоконтроль, принятие решений и способность к планированию. Чем лучше развиты связи в префронтальной коре, тем эффективнее человек способен регулировать свои импульсы.

Современные технологии, такие как функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) и позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), позволяют видеть «вживую», как мозг реагирует на различные стимулы — от просмотра страшного фильма до участия в социальных играх. Данные научных баз подтверждают, что нейронные сети нашей психики могут быть «перенастроены» при помощи психотерапии, тренировок осознанности, когнитивно-поведенческих техник или даже определенных видов медитации. Это означает, что мы не заложники собственной биологии и можем учиться чувствовать себя более уравновешенно и счастливо.

Как все это помогает в реальной жизни

Знания о том, как работают наши мозг, гены и психологические механизмы, позволяют лучше понять самих себя и других людей. Это понимание можно применять на практике в самых разных сферах:

- Управление стрессом и эмоциями. Осознание, что тревога может быть связана с гиперактивностью определенных зон мозга или с выученными реакциями, помогает относиться к ней как к решаемой задаче, а не личной слабости.

- Изменение привычек. Когда мы осознаем, что любая привычка формируется на уровне нейронных цепей и укрепляется психологической выгоды, становится проще сознательно создавать новые паттерны поведения.

- Понимание индивидуальных различий. Научные данные учат нас относиться к людям с уважением к их уникальному опыту и генетике. В коллективе, семье или дружеских отношениях это способствует эмпатии и принятию.

- Личная ответственность и саморазвитие. Осознание, что мы можем менять и укреплять свои нейронные связи, учиться новым навыкам в любом возрасте и влиять на собственную предрасположенность к стрессу, — все это мотивирует на непрерывное развитие.

Кроме того, многие популярные сегодня методики психологической помощи и программ личностного роста опираются именно на результаты исследований нейробиологии и психологии. От когнитивно-поведенческой терапии до тренингов эмоционального интеллекта — все они в той или иной степени используют научные подходы, подтвержденные экспериментально.

Вывод: путь к осознанному развитию

Наука предоставляет нам не только теорию о том, как наш организм и психика взаимодействуют, но и конкретные практические инструменты для улучшения качества жизни. От знаний о наследуемости привычек и эмоций до понимания работы нейронных сетей — все эти сведения усиливают наше чувство личной ответственности и дают ресурсы для эффективных перемен. Вместо того чтобы оставаться пассивными наблюдателями собственных слабостей и склонностей, мы можем становиться активными «инженерами» своей личности, корректируя вредные привычки и усиливая полезные.

Таким образом, пути психологии, нейробиологии и генетики сходятся в одном ключевом пункте: человек способен познавать себя и менять свою жизнь более глубоко и осознанно, чем это казалось возможным еще несколько десятилетий назад. Но чтобы по-настоящему воспользоваться этими научными открытиями, важно оставаться любознательными, критично оценивать информацию и регулярно тестировать новые подходы. Именно тогда наука перестает быть сухой теорией и превращается в мощный двигатель личного роста и социальной гармонии.

Портал БАШНЯ. Копирование, Перепечатка возможна при указании активной ссылки на данную страницу.