1091

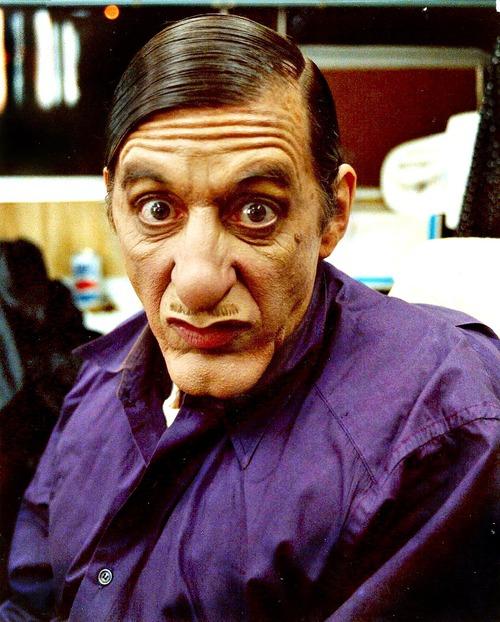

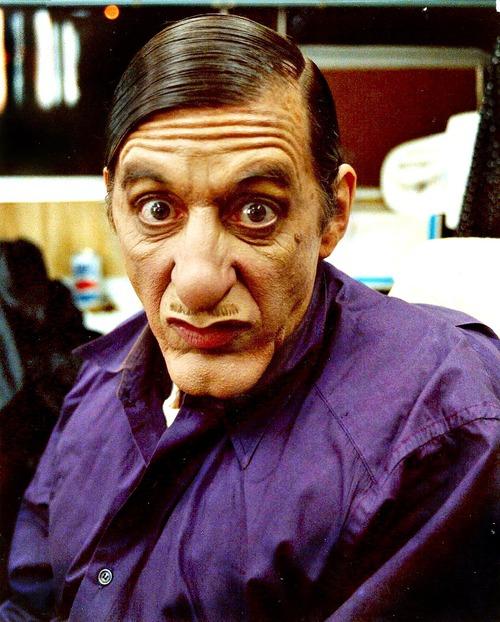

帕西诺行情

阿尔·帕西诺 - 电影之神。每一个他的角色,让它即使是最微不足道的屏幕时间上,它被存储在大脑和吃像一个音乐的节拍。就可以了,你可以写书,写诗,并采取转移,但最好是看他。电影“教父”,“疤面煞星”,“魔鬼代言人”和“闻香识女人”必须看到至少有一次在他们的生活(相信我,花费的时间是不是对不起)。帕西诺已经走过了漫长的道路,从厨师到伟大的演员(工艺水平高已经确认了权威杂志«帝国»,提上了第四位的所有时间的100最伟大的影星排名的演员),但他仍然天才和简单的人在同一时间。铝是不反对谈论他的生活中,他已经看到了很多。他的故事,从幼儿到老年:帕西诺有件事要告诉好奇的角色

。

你知道,什么是打在舞台上,并播放电影的区别?播放 - 就像是在走钢丝。在舞台上,钢丝绳高处。 Bryakneshsya所以bryakneshsya真的。在电影中,一根绳子趴在地上。

无论我带,我总是出现作为他自己。

我的父母分开时我还很年轻。我是家里唯一的孩子在家庭中,住在一个公寓楼在南布朗克斯和他的母亲和祖父母。我们勉强糊口。所以对我来说这是一个真正的享受,当我得知从燕麦片的包装可以切割并获得优惠券是刺激汤姆混合。牛仔汤姆混合物西部片的明星。他被称为野生,野生!起码的事实是,马刺队以邮递方式邮寄,使他们非同寻常。在一般情况下,我们订了鞭策。当我的奶奶去世了,我可能是六年。我记得我们回到家的葬礼 - 它原来,包裹到达了与马刺汤姆混合。我横梁。然后,他想起祖母刚刚去世。我这样想享受马刺,但是......那一天我才知道,这种内部冲突。

而他的母亲的工作,她发现的时候带我去看电影的每一个新的电影。而第二天,独自留在家里,我打了自己的这部电影从开始到结束,扮演的所有角色。 “失去的周末”我看着在我很小的时候,他提出了强烈的印象。我不明白发生了什么在屏幕上,但他迷上了激情的热量。难怪雷Millend收到在片中扮演“奥斯卡”。在“失去的周末”有一个场景,Millend找了一瓶威士忌。醉了,他把瓶子里的某处公寓,但现在清醒了,想找到她。她知道她在这里的某个地方,但是在什么地方不记得了。他找了很长一段时间,现在仍然是。我以前玩了这一幕。有时,当我的父亲来看望我,他带我去他在哈莱姆的亲戚说,“让他们在现场用瓶子。”我打的情景,大家都笑了起来。而且我认为,“它们是什么?现场严重»。

我母亲去世前,我成功了。我记得我十岁。我们的公寓顶楼。疯狂寒冷。巷子,我欢呼的朋友的底部,以通过街道名称的步行路程。母亲不让我。我当时非常生气,她大叫不已。她忍受我的责备。就这样,他救了我的命。你知道,所有那些家伙是谁,然后叫我走,已经死了。她要我不要流连街头深夜做功课。正因为如此,我现在坐在这里跟你说话。这很简单,不是吗?但是,我们是如此健忘?

当我还是一个小男孩上车的移植到其他发行航线邮票:黄色,粉红色和蓝色。我们的家伙知道扔用过的邮票的地方,塞满自己的口袋。虽然这些论文是不值钱的,他们似乎给我们的价值。你甚至可以想像装满钱的东西走来走去的口袋。

我第一次去在舞台上小学的演员。我们把对戏剧那里的舞台是一个巨大的锅 - 众所周知的“大熔炉”,而我作为意大利的代表是并用勺子搅拌均匀。我还记得:孩子在学校问我要签名,我将签署“桑尼·斯科特。”发明了一个响亮的名字,你知道吗?

一个在我的生活中,我经历了南布朗克斯,在这些房间,那里曾经是一个综艺节目之一,那么最大的冲击上演了一出戏剧。表演都是流浪剧团。契诃夫玩过“海鸥”。该剧开始......然后结束。我立马像一个闪光。这是神奇的。我记得当时我想:“有什么话,一定要写这个呢?”我立刻拉住了契诃夫的短篇小说集的

。 有一天,我去了一个小吃中的“豪生”,又被评为了辉煌的业绩演员,在柜台浇咖啡。然后,我意识到,生活中的一切都是相对的:首先,他赢得了我跟他的发挥,现在站在柜台后面的“豪生”,而我担任

。 曾几何时,我背着厂商报纸称为“演艺圈”的时候。我永远不会忘记我是花了多少钱12块钱。十两美元的钞票。十我立刻权衡,我有一个十二美元的钞票。支付在酒吧,从包装otslyunivaesh美元,并似乎有很多你的钱。

当我得到了我的第一个像样的费用在一个波士顿的话剧团,我可能是25年。我去了酒吧,吃了牛排,喝马提尼酒。即使这样我还有钱!

有一天,当站在一个红绿灯,我看着街对面的女孩,她笑了。她回答说:“哦,你好,迈克尔。”那么,你知道,迈克尔“教父”。我不得不说,她是在一刹那间被剥夺的是普通的路人就在我的感觉。她看见了我,但她对我不是我所看到的。

我去一次通过中央公园,并配备了给我一个陌生人,问:“喂,你怎么了? ?为什么我们没有看到你“我开始喃喃的东西,”嗯,我......是的,这......我......“他说:”来,阿尔,我希望看到你在那里,在上面“我意识到:我很幸运,我有我的礼物。而且我一直用它。

“奥斯卡”我只获得了八次。在此之前,七次我已经包括被提名人的名单,但仅仅只。我不知道我是否可以充分说明他的态度,这至少部分地......这是现在我在看被提名人,并认为:“如果他们是神经外科医生?你是谁委托经营你的大脑,如果需要的话?这是它和应该给予“奥斯卡”。但在过去这取决于我是什么心情。

曾几何时,我非常喜欢酒精和药丸的一年。尽管我早就被捆绑起来,顺便说一句。但当时我正坐在仪式上,我想:“我会做这一切的阶段时,我被授予?不知道»。

我父亲结过五次婚。我从来没有结过婚。我从这种情况下得出什么结论?我们 - 奴隶自己的习惯

。

在一个电影,我有追逐英雄罗宾·威廉姆斯上都浮在水面日志。这个阶段不应该被打磨到理想的条件。对她来说,最主要的 - 自发性。自发性的整个焦点。

我去了一个音乐会法兰克辛纳屈。大约20年前。在开幕行为是好友丰富。这里谈到好友有钱,我曾经思考:为好友里奇当时七十年代,他扮演的鼓。我知道他是一个很好的鼓手。但转念一想,“嗯,要坐在这里,听哥们丰富的来临,坐立不安的地方,直到发布西纳特拉。”但是巴迪·瑞奇开始玩 - 去,去,去。这是比我从他的预期更强十倍。在中间即兴整个房间跳了起来,尖叫与喜悦。然后,他站出来说西纳特拉简单的事情:“你看这家伙怎么打鼓?你知道,有时不离开所选择的路径是非常有用的。“巴迪·瑞奇没有去选择的道路。他不仅继续年复一年地敲鼓,那一夜,说在舞台上,去了他自己的方式。他似乎在说,“那我是怎么了,让我们来看看,如果我能得到的......”突然的方式,他又把它带到需要的点。这就是为什么我们做什么我们做。我们要找到合适的地方。但要找到它 - 不是全部。我们不能停下来。你知道,有一句谚语:“谁在他的愚蠢仍然存在,有一天将是明智»

。

你知道,什么是打在舞台上,并播放电影的区别?播放 - 就像是在走钢丝。在舞台上,钢丝绳高处。 Bryakneshsya所以bryakneshsya真的。在电影中,一根绳子趴在地上。

无论我带,我总是出现作为他自己。

我的父母分开时我还很年轻。我是家里唯一的孩子在家庭中,住在一个公寓楼在南布朗克斯和他的母亲和祖父母。我们勉强糊口。所以对我来说这是一个真正的享受,当我得知从燕麦片的包装可以切割并获得优惠券是刺激汤姆混合。牛仔汤姆混合物西部片的明星。他被称为野生,野生!起码的事实是,马刺队以邮递方式邮寄,使他们非同寻常。在一般情况下,我们订了鞭策。当我的奶奶去世了,我可能是六年。我记得我们回到家的葬礼 - 它原来,包裹到达了与马刺汤姆混合。我横梁。然后,他想起祖母刚刚去世。我这样想享受马刺,但是......那一天我才知道,这种内部冲突。

而他的母亲的工作,她发现的时候带我去看电影的每一个新的电影。而第二天,独自留在家里,我打了自己的这部电影从开始到结束,扮演的所有角色。 “失去的周末”我看着在我很小的时候,他提出了强烈的印象。我不明白发生了什么在屏幕上,但他迷上了激情的热量。难怪雷Millend收到在片中扮演“奥斯卡”。在“失去的周末”有一个场景,Millend找了一瓶威士忌。醉了,他把瓶子里的某处公寓,但现在清醒了,想找到她。她知道她在这里的某个地方,但是在什么地方不记得了。他找了很长一段时间,现在仍然是。我以前玩了这一幕。有时,当我的父亲来看望我,他带我去他在哈莱姆的亲戚说,“让他们在现场用瓶子。”我打的情景,大家都笑了起来。而且我认为,“它们是什么?现场严重»。

我母亲去世前,我成功了。我记得我十岁。我们的公寓顶楼。疯狂寒冷。巷子,我欢呼的朋友的底部,以通过街道名称的步行路程。母亲不让我。我当时非常生气,她大叫不已。她忍受我的责备。就这样,他救了我的命。你知道,所有那些家伙是谁,然后叫我走,已经死了。她要我不要流连街头深夜做功课。正因为如此,我现在坐在这里跟你说话。这很简单,不是吗?但是,我们是如此健忘?

当我还是一个小男孩上车的移植到其他发行航线邮票:黄色,粉红色和蓝色。我们的家伙知道扔用过的邮票的地方,塞满自己的口袋。虽然这些论文是不值钱的,他们似乎给我们的价值。你甚至可以想像装满钱的东西走来走去的口袋。

我第一次去在舞台上小学的演员。我们把对戏剧那里的舞台是一个巨大的锅 - 众所周知的“大熔炉”,而我作为意大利的代表是并用勺子搅拌均匀。我还记得:孩子在学校问我要签名,我将签署“桑尼·斯科特。”发明了一个响亮的名字,你知道吗?

一个在我的生活中,我经历了南布朗克斯,在这些房间,那里曾经是一个综艺节目之一,那么最大的冲击上演了一出戏剧。表演都是流浪剧团。契诃夫玩过“海鸥”。该剧开始......然后结束。我立马像一个闪光。这是神奇的。我记得当时我想:“有什么话,一定要写这个呢?”我立刻拉住了契诃夫的短篇小说集的

。 有一天,我去了一个小吃中的“豪生”,又被评为了辉煌的业绩演员,在柜台浇咖啡。然后,我意识到,生活中的一切都是相对的:首先,他赢得了我跟他的发挥,现在站在柜台后面的“豪生”,而我担任

。 曾几何时,我背着厂商报纸称为“演艺圈”的时候。我永远不会忘记我是花了多少钱12块钱。十两美元的钞票。十我立刻权衡,我有一个十二美元的钞票。支付在酒吧,从包装otslyunivaesh美元,并似乎有很多你的钱。

当我得到了我的第一个像样的费用在一个波士顿的话剧团,我可能是25年。我去了酒吧,吃了牛排,喝马提尼酒。即使这样我还有钱!

有一天,当站在一个红绿灯,我看着街对面的女孩,她笑了。她回答说:“哦,你好,迈克尔。”那么,你知道,迈克尔“教父”。我不得不说,她是在一刹那间被剥夺的是普通的路人就在我的感觉。她看见了我,但她对我不是我所看到的。

我去一次通过中央公园,并配备了给我一个陌生人,问:“喂,你怎么了? ?为什么我们没有看到你“我开始喃喃的东西,”嗯,我......是的,这......我......“他说:”来,阿尔,我希望看到你在那里,在上面“我意识到:我很幸运,我有我的礼物。而且我一直用它。

“奥斯卡”我只获得了八次。在此之前,七次我已经包括被提名人的名单,但仅仅只。我不知道我是否可以充分说明他的态度,这至少部分地......这是现在我在看被提名人,并认为:“如果他们是神经外科医生?你是谁委托经营你的大脑,如果需要的话?这是它和应该给予“奥斯卡”。但在过去这取决于我是什么心情。

曾几何时,我非常喜欢酒精和药丸的一年。尽管我早就被捆绑起来,顺便说一句。但当时我正坐在仪式上,我想:“我会做这一切的阶段时,我被授予?不知道»。

我父亲结过五次婚。我从来没有结过婚。我从这种情况下得出什么结论?我们 - 奴隶自己的习惯

。

在一个电影,我有追逐英雄罗宾·威廉姆斯上都浮在水面日志。这个阶段不应该被打磨到理想的条件。对她来说,最主要的 - 自发性。自发性的整个焦点。

我去了一个音乐会法兰克辛纳屈。大约20年前。在开幕行为是好友丰富。这里谈到好友有钱,我曾经思考:为好友里奇当时七十年代,他扮演的鼓。我知道他是一个很好的鼓手。但转念一想,“嗯,要坐在这里,听哥们丰富的来临,坐立不安的地方,直到发布西纳特拉。”但是巴迪·瑞奇开始玩 - 去,去,去。这是比我从他的预期更强十倍。在中间即兴整个房间跳了起来,尖叫与喜悦。然后,他站出来说西纳特拉简单的事情:“你看这家伙怎么打鼓?你知道,有时不离开所选择的路径是非常有用的。“巴迪·瑞奇没有去选择的道路。他不仅继续年复一年地敲鼓,那一夜,说在舞台上,去了他自己的方式。他似乎在说,“那我是怎么了,让我们来看看,如果我能得到的......”突然的方式,他又把它带到需要的点。这就是为什么我们做什么我们做。我们要找到合适的地方。但要找到它 - 不是全部。我们不能停下来。你知道,有一句谚语:“谁在他的愚蠢仍然存在,有一天将是明智»