1441

0.4

2015-10-16

12 любопытных фактов о роскошном русском головном уборе кокошнике

Слово «кокошник» знакомо всем с детства, и каждый более или менее представляет себе, что это такое. Но история этого головного убора оказалась полна сюрпризов.Например, Сайт удивился, узнав, что ни в чём не повинный кокошник попал в опалу Петра Первого, который, борясь со стариной, боролся и с кокошниками. Итак, предлагаем вашему вниманию факты о кокошнике.

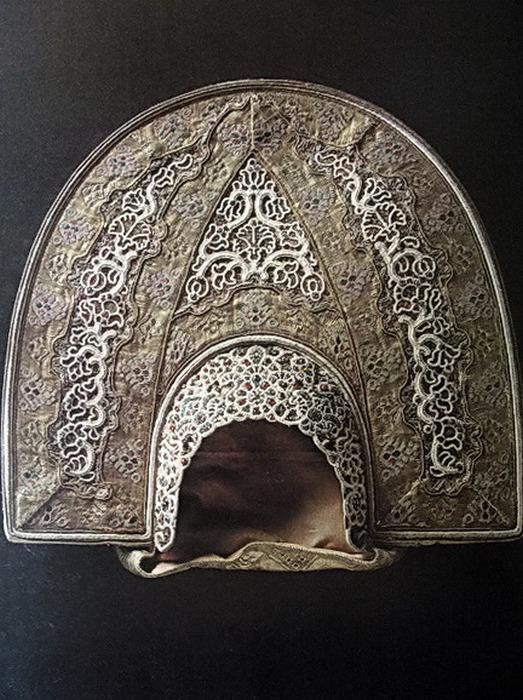

1. Когда именно в русском женском костюме появился кокошник, неизвестно. Само название «кокошник» происходит от слова «кокошь» — петух, курица.

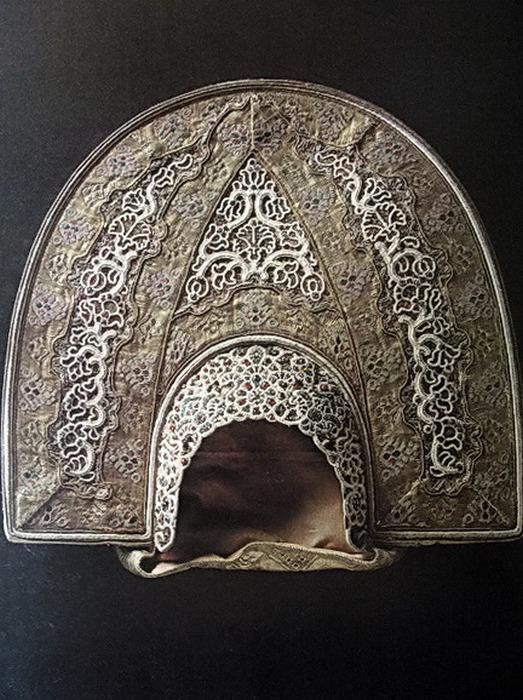

2. Кокошником называют старинный русский головной убор в виде округлого щита вокруг головы или опахала. Впервые употребление этого слова зафиксировано в XVII веке.

3. Одна из популярных версий появления кокошника — византийская. Ещё в античности знатные гречанки украшали свои причёски диадемами, которые крепились при помощи лент. Высока вероятность, что в период активной торговли между Русью и Византией дочери князей могли познакомиться c византийской модой.

4. Кокошники были девичьи, не закрывающие волосы, и женские. Обычай закрывать волосы замужней женщины с глубокой древности известен всем славянским народам Восточной и Западной Европы и связан с дохристианскими религиозными представлениями. В русской деревне принято было считать, что женщина с непокрытой головой может принести несчастье дому: вызвать неурожай, падеж скота, болезни людей и т. д.

5. Главная особенность кокошника — гребень. В различных русских губерниях его форма была различной. Например, в Костромской, Псковской, Саратовской, Нижегородской и Владимирской кокошники напоминали по форме наконечник стрелы. В Симбирской губернии носили кокошники-полумесяцы. В других областях были «златоглавы», «каблучки», «наклоны», «кокуи» и «сороки».

6. По сути, кокошник был этаким веером из плотной основы, который пришивался к шапочке. Позади него спускались ленты. Кокошник считался праздничным и даже свадебным головным убором.

7. Особое внимание уделялось орнаменту, украшавшему кокошник. В середине, как правило, располагалась стилизованная «лягушка» — символ плодородия. По бокам — S-образные фигуры лебедей — символов супружеской верности.

8. Тыльная часть была особенно богатой. На ней традиционно вышивали стилизованный куст, который символизировал древо жизни, каждая веточка которого — новое поколение. А на этом «кусте» были и птицы, и плоды с семенами и много других символических знаков.

9. Изготавливали кокошники в больших сёлах, в городах или при монастырях мастерицы-кокошницы. Сначала они расшивали золотом и серебром дорогую ткань, а затем натягивали ее на берестяную основу. Доволько часто кокошники расшивали жемчугом.

10. Цена некоторых изделий доходила до 300 руб. ассигнациями, поэтому кокошники тщательно хранили в семье и передавали по наследству.

11. Петр I запретил носить этот головной убор, но как свадебный атрибут кокошник в русской моде сохранился. А при Екатерине, когда возродился интерес к российским древностям и русской истории, вместе с традиционными сарафанами вернулось и некое подобие кокошника.

12. Николай I в. 1834 издал указ, который ввёл новое придворное платье с кокошником. Состояло оно из открытого узкого корсажа с длинными рукавами «а-ля бояр» и длинной юбки со шлейфом. Порядок ношения этих платьев сохранился в России вплоть до февраля 1917 года.

via www.kulturologia.ru/blogs/151015/26722/

1. Когда именно в русском женском костюме появился кокошник, неизвестно. Само название «кокошник» происходит от слова «кокошь» — петух, курица.

2. Кокошником называют старинный русский головной убор в виде округлого щита вокруг головы или опахала. Впервые употребление этого слова зафиксировано в XVII веке.

3. Одна из популярных версий появления кокошника — византийская. Ещё в античности знатные гречанки украшали свои причёски диадемами, которые крепились при помощи лент. Высока вероятность, что в период активной торговли между Русью и Византией дочери князей могли познакомиться c византийской модой.

4. Кокошники были девичьи, не закрывающие волосы, и женские. Обычай закрывать волосы замужней женщины с глубокой древности известен всем славянским народам Восточной и Западной Европы и связан с дохристианскими религиозными представлениями. В русской деревне принято было считать, что женщина с непокрытой головой может принести несчастье дому: вызвать неурожай, падеж скота, болезни людей и т. д.

5. Главная особенность кокошника — гребень. В различных русских губерниях его форма была различной. Например, в Костромской, Псковской, Саратовской, Нижегородской и Владимирской кокошники напоминали по форме наконечник стрелы. В Симбирской губернии носили кокошники-полумесяцы. В других областях были «златоглавы», «каблучки», «наклоны», «кокуи» и «сороки».

6. По сути, кокошник был этаким веером из плотной основы, который пришивался к шапочке. Позади него спускались ленты. Кокошник считался праздничным и даже свадебным головным убором.

7. Особое внимание уделялось орнаменту, украшавшему кокошник. В середине, как правило, располагалась стилизованная «лягушка» — символ плодородия. По бокам — S-образные фигуры лебедей — символов супружеской верности.

8. Тыльная часть была особенно богатой. На ней традиционно вышивали стилизованный куст, который символизировал древо жизни, каждая веточка которого — новое поколение. А на этом «кусте» были и птицы, и плоды с семенами и много других символических знаков.

9. Изготавливали кокошники в больших сёлах, в городах или при монастырях мастерицы-кокошницы. Сначала они расшивали золотом и серебром дорогую ткань, а затем натягивали ее на берестяную основу. Доволько часто кокошники расшивали жемчугом.

10. Цена некоторых изделий доходила до 300 руб. ассигнациями, поэтому кокошники тщательно хранили в семье и передавали по наследству.

11. Петр I запретил носить этот головной убор, но как свадебный атрибут кокошник в русской моде сохранился. А при Екатерине, когда возродился интерес к российским древностям и русской истории, вместе с традиционными сарафанами вернулось и некое подобие кокошника.

12. Николай I в. 1834 издал указ, который ввёл новое придворное платье с кокошником. Состояло оно из открытого узкого корсажа с длинными рукавами «а-ля бояр» и длинной юбки со шлейфом. Порядок ношения этих платьев сохранился в России вплоть до февраля 1917 года.

via www.kulturologia.ru/blogs/151015/26722/

Портал БАШНЯ. Копирование, Перепечатка возможна при указании активной ссылки на данную страницу.

Самый закрытый город мира в фотографиях. Ашхабад, которого мы не видели

7 типов людей, которых нужно избегать