676

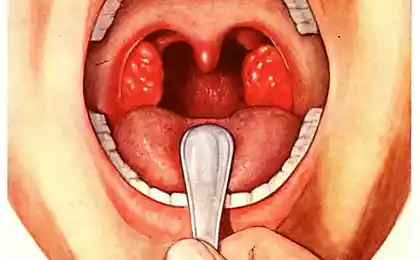

扁桃体

几个月前,我带着儿子到医药领域,我们研究了高雅与高贵的产品在玻璃容器,压力室的史里加博物馆,头骨与骷髅,解剖刀 - 这是现在的一切。

我自己作为一个年轻人十分喜爱这个博物馆,并定期访问它。但自那时以来,许多年过去了,博物馆基金增添了新的展品。其中一人震撼了我的核心。该毛绒男孩是谁删除了扁桃体,我发现自己一点。我会告诉你为什么。

在苏联时期,孩子们被送到在夏季或夏令营,或在汽车旅馆,或者,给国家给她的祖母。先锋阵营不同最小距离度假村 - 同样的游戏massoviki-艺人,排舞,而“夏日闪电”。那是在后者,除其他事项外,并出席了在不同领域,旨在照顾病房的卫生后,医生。传唤一些手续时间旅行者 - 各类供热,电泳,氧气鸡尾酒,或者说,理疗。

有,除其他外,和不愉快的过程 - 参观耳鼻喉科。专家的耳朵,鼻子,咽喉“工作在一个单独的建筑,一个非常可怕的来看待。旧的二层结构,淋上炮塔,看起来令人难以置信的悲伤,当新人暗示什么可怕的事情发生在那里,沮丧成长为恐惧。孩子们告诉对方,一旦一个星期绝杀办公室窗帘的所有窗口包括明亮的灯光,赶粗心的孩子,把他拉腺体。

而真正 - 时不时的东西一个星期发生的事情,因为严密窗帘的窗户,我们能听到别人的可怕尖叫声的一次。在一个垃圾箱,谁站在度假村的边缘过了一会儿,有可能找到一个浑身是血布绷带。有传言说,如果一个好挖,你可以找到和扁桃体取出来,但检查这句话的真理,在实践中,没有人犹豫了。

我自己曾数次去LORu观看。这是可怕的,但它很快变得清晰,无关我不会去。检查 - 这一切。第二次访问以“可怕”的医生后,我重新振作起来明显,甚至开始认为腺体的故事 - 只是疗养院传说。像牧羊人的故事命名为巴黎 - 其中最近去世了,从那以后,据传闻,让在夜间出地面,并漫步通过疗养院境内,看在窗框,那里的孩子睡眠

一般情况下,第三个考试LORu我走问心无愧,无后顾之忧和经验。但勉强跨过了办公室的门,我意识到 - 这是错在这里。光比平时更亮,窗帘被吸引,而旁边的我在那里坐着,身穿几打的辉煌和非常可怕的仪表盘在椅子上。在外观上相似,他们大大增加了小发明的吹肥皂泡 - 坚持和裸露叶片椭圆形在其结束

。

- 东西是不好的 - 我想。女医生,看到了恐怖的在我眼里,放心,没有什么不好,我不能做到这一点。 - 我只抹你的喉咙 - 她答应了,并表示愿意吃药 - “冷静下来”但它是很难冷静下来,因为只要我坐在椅子上平板电脑,并紧紧地绑了起来,然后链接到一个特殊的座位扶手的手。通过这一点我已经厌倦了害怕,站在医生和她的助手的操作。

在我脖子上悬挂链的末端,其中附有一个铜壶。巴斯卡裹着一条毛巾(我当时就 - 是头发不惧怕蹑手蹑脚)。为什么包裹 - 我不明白,直到如今。在一般情况下,在定影结束,医生准备继续执行。扁桃体拉出硬盘,无需麻醉。耳鼻喉科推我的喉咙工具(一拉“泡沫”),它们拴了一块肉,撕裂。细节我应忽略,也许吧。一切正在发生不是那么适合我的孩子的心灵,我是没有,甚至呼天抢地,即使它伤了像呼。罚我,甚至表扬后 - 他们说,“我没有哭,但这种情况很少见。”但没有特别poorat它是 - 在一个固定的(包括口)的位置。

后来我才知道健康的苏联部在全国范围内的决定进行了大量的实验 - 作为一项预防措施移除扁桃体的孩子,没有任何明显的证据。操作前,必须获得父母的同意后,我遗憾的是天真地答应了。然后,它被认为是上述过程有利于健康和人体免疫力,据称减少感冒,支气管炎,鼻炎的风险,和所有。它很快就清楚(因为我读一本杂志“健康”),这个概念被认定oshibochnoy.I孩子折磨徒劳的。不知何故,无需麻醉。但邪恶的我不一个不成立,因为它是由一个激情的实验提前人类驱动。

© borya-spec.livejournal.com/119432.html

资料来源:

我自己作为一个年轻人十分喜爱这个博物馆,并定期访问它。但自那时以来,许多年过去了,博物馆基金增添了新的展品。其中一人震撼了我的核心。该毛绒男孩是谁删除了扁桃体,我发现自己一点。我会告诉你为什么。

在苏联时期,孩子们被送到在夏季或夏令营,或在汽车旅馆,或者,给国家给她的祖母。先锋阵营不同最小距离度假村 - 同样的游戏massoviki-艺人,排舞,而“夏日闪电”。那是在后者,除其他事项外,并出席了在不同领域,旨在照顾病房的卫生后,医生。传唤一些手续时间旅行者 - 各类供热,电泳,氧气鸡尾酒,或者说,理疗。

有,除其他外,和不愉快的过程 - 参观耳鼻喉科。专家的耳朵,鼻子,咽喉“工作在一个单独的建筑,一个非常可怕的来看待。旧的二层结构,淋上炮塔,看起来令人难以置信的悲伤,当新人暗示什么可怕的事情发生在那里,沮丧成长为恐惧。孩子们告诉对方,一旦一个星期绝杀办公室窗帘的所有窗口包括明亮的灯光,赶粗心的孩子,把他拉腺体。

而真正 - 时不时的东西一个星期发生的事情,因为严密窗帘的窗户,我们能听到别人的可怕尖叫声的一次。在一个垃圾箱,谁站在度假村的边缘过了一会儿,有可能找到一个浑身是血布绷带。有传言说,如果一个好挖,你可以找到和扁桃体取出来,但检查这句话的真理,在实践中,没有人犹豫了。

我自己曾数次去LORu观看。这是可怕的,但它很快变得清晰,无关我不会去。检查 - 这一切。第二次访问以“可怕”的医生后,我重新振作起来明显,甚至开始认为腺体的故事 - 只是疗养院传说。像牧羊人的故事命名为巴黎 - 其中最近去世了,从那以后,据传闻,让在夜间出地面,并漫步通过疗养院境内,看在窗框,那里的孩子睡眠

一般情况下,第三个考试LORu我走问心无愧,无后顾之忧和经验。但勉强跨过了办公室的门,我意识到 - 这是错在这里。光比平时更亮,窗帘被吸引,而旁边的我在那里坐着,身穿几打的辉煌和非常可怕的仪表盘在椅子上。在外观上相似,他们大大增加了小发明的吹肥皂泡 - 坚持和裸露叶片椭圆形在其结束

。

- 东西是不好的 - 我想。女医生,看到了恐怖的在我眼里,放心,没有什么不好,我不能做到这一点。 - 我只抹你的喉咙 - 她答应了,并表示愿意吃药 - “冷静下来”但它是很难冷静下来,因为只要我坐在椅子上平板电脑,并紧紧地绑了起来,然后链接到一个特殊的座位扶手的手。通过这一点我已经厌倦了害怕,站在医生和她的助手的操作。

在我脖子上悬挂链的末端,其中附有一个铜壶。巴斯卡裹着一条毛巾(我当时就 - 是头发不惧怕蹑手蹑脚)。为什么包裹 - 我不明白,直到如今。在一般情况下,在定影结束,医生准备继续执行。扁桃体拉出硬盘,无需麻醉。耳鼻喉科推我的喉咙工具(一拉“泡沫”),它们拴了一块肉,撕裂。细节我应忽略,也许吧。一切正在发生不是那么适合我的孩子的心灵,我是没有,甚至呼天抢地,即使它伤了像呼。罚我,甚至表扬后 - 他们说,“我没有哭,但这种情况很少见。”但没有特别poorat它是 - 在一个固定的(包括口)的位置。

后来我才知道健康的苏联部在全国范围内的决定进行了大量的实验 - 作为一项预防措施移除扁桃体的孩子,没有任何明显的证据。操作前,必须获得父母的同意后,我遗憾的是天真地答应了。然后,它被认为是上述过程有利于健康和人体免疫力,据称减少感冒,支气管炎,鼻炎的风险,和所有。它很快就清楚(因为我读一本杂志“健康”),这个概念被认定oshibochnoy.I孩子折磨徒劳的。不知何故,无需麻醉。但邪恶的我不一个不成立,因为它是由一个激情的实验提前人类驱动。

© borya-spec.livejournal.com/119432.html

资料来源: